Livre d'emblèmes

Un livre d'emblèmes est un livre illustré de gravures qui est publié en Europe aux XVIe et XVIIe siècles.

Chaque gravure sur bois ou sur métal est associée à un titre et un texte.

Les livres d’emblèmes, profanes ou religieux, connaissent un succès retentissant à travers l’Europe. André Alciat est l’auteur des épigrammes du premier et plus important livre d’emblèmes : Emblemata, publié par Heinrich Steyner en 1531 à Augsbourg[1]. Bien qu’il s’écarte de la forme du livre d’emblèmes, l’autre ouvrage marquant du genre est l’Iconologia de Cesare Ripa, publiée pour la première fois en 1593.

Un nouveau genre

Les Emblemata répondent à l’engouement pour les images énigmatiques lancé par deux ouvrages célèbres, qui sont pour leur époque d’immenses succès de librairie : tout d’abord le Hypnerotomachia Poliphili, ou Songe de Poliphile, attribué à Francesco Colonna (1467, imprimé en 1499), et deuxièmement les Hieroglyphica d’Horapollon, dont la traduction grecque est publiée en 1505 à Venise par Alde l'Ancien puis rapidement rééditée et traduite en latin.

En ce qui concerne les textes, ils sont issus d’un genre littéraire populaire, les répertoires de maximes, d’aphorismes ou d’adages, tels que les Adages de l’humaniste Érasme, maintes fois réédités. Ces anthologies de citations des sages antiques, ou de proverbes moraux, permettent d’émailler les textes (et les conversations) de citations savantes.

Le mot « emblème » prend donc le sens d’une synthèse entre une image à clef inspirée des hiéroglyphes égyptiens, et un adage moral emprunté aux philosophes ou aux sages de l’Antiquité.

Dans la préface de l’édition française (1587) des Emblemata d'André Alciat (Andrea Alciato), Claude Mignault définit ainsi les emblèmes :

« Mais icy, Emblemes ne sont autre chose que quelques peintures ingenieusement inventees par hommes d’esprit, representees, & semblables aux lettres Hieroglyphiques des Egyptiens, qui contenoient les secrets de la sagesse de ces anciens là par le moyen de certaines devises, & comme pourtraits sacrez: de laquelle doctrine ils ne permettoient que les mysteres fussent communiquez sinon à ceux qui en estoient capables, & qui d’ailleurs estoient bien entendus: & non sans bonne raison en excluoient le vulgaire profane[2]. »

Structure

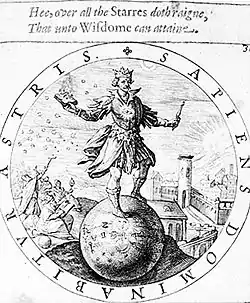

Tous les livres d’emblèmes ne comportent pas d’illustrations, et la forme varie quelque peu d’un ouvrage à l’autre, néanmoins dans les éditions illustrées, chaque « emblème » se compose généralement de trois éléments (emblema triplex).

- Un titre (inscriptio, títulus, motto, lemma) assez bref, souvent difficile à déchiffrer, presque toujours en latin, qui constitue l'« âme » de l’emblème. Il est généralement placé au-dessus de l’image, ou dans le cadre de celle-ci. Certains auteurs composent eux-mêmes ces titres sous la forme de sentences, mais la plupart se contentent d’emprunter une phrase ou un vers aux auteurs classiques (Ovide, Virgile, Sénèque, Tacite, Cicéron, etc.), aux pères de l'Église ou à la bible. Les énoncés parémiologiques (proverbes, dictons, adages, maximes, etc.) de la culture populaire sont également utilisés.

- Une image (pictura, icon, imago, symbolon), en général une gravure sur bois ou sur métal, qui forme le « corps » de l’emblème et joue un rôle mnémotechnique.

- Un texte explicatif qui élucide le sens caché de l’image et de la devise (subscriptio, epigramma, declaratio). Ce texte est en vers, suivi parfois d’une glose en prose et, selon le destinataire, il est rédigé soit dans la langue vernaculaire soit en latin. Dans une première partie l’auteur décrit l’image, dans la seconde il en donne la leçon morale.

Réception

L’engouement pour les livres d’emblèmes durera jusqu’au XVIIIe siècle, et leur influence sera particulièrement grande dans le développement des mises en scène allégoriques qu’affectionnent le XVIe siècle et l’âge baroque[3].

Les premiers livres d’emblèmes (XVIe siècle)

Les Emblèmes d’Alciat inspirent leurs propres traducteurs ou d’autres érudits. Le livre d’emblèmes, ou les devises illustrées, deviennent un genre littéraire à la mode dont s’emparent les humanistes, les poètes, mais aussi les religieux et les moralistes chrétiens de toute l’Europe.

- Italie :

- André Alciat, Emblemata (1531) ;

- Paolo Giovio, Dialogo delle imprese militari e amorose, traduit de l'italien et publié à Lyon en 1561;

- Achille Bocchi, Le Symbolicæ quæstiones, première édition Bologne, 1555, illustrations de Giulio Bonasone – deuxième édition en 1574, illustrations d'Agostino Carracci ;

- Cesare Ripa, Iconologia (1593)[4].

- France :

- Pierre Sala Petit Livre d'amour, (vers 1500) ; Fables et emblèmes en vers, vers 1526

- Guillaume de La Perrière, Le Théâtre des bons engins (1539)[5].

- Claude Paradin, Devises héroïques (Lyon, 1551) ;

- Barthélemy Aneau Picta poesis (1552) ;

- (la) Pierre Coustau, Pegma, cum narrationibus philosophicis, Lyons, Macé Bonhomme, (lire en ligne)

- Théodore de Bèze, Icones (1580) ;

- Jean-Jacques Boissard, Emblemata latina (Francfort, 1593) ;

- Jean-Jacques Boissard, Theatrum vitæ humanæ (Metz, 1596) ;

- Gilles Corrozet, Hécatomgraphie (1543) ;

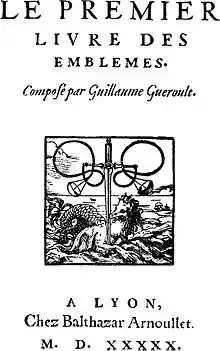

- Guillaume Guéroult, Emblesmes (1550) ;

- Georgette de Montenay, Emblemes ou devises chrestiennes (Lyon, 1567-71[6]) ;

- Saint-Empire :

- Johannes Sambucus, Emblemata (1564).

- Espagne :

- Juan de Borja, Empresas Morales (Prague, 1581) ;

- Francisco de Guzmán, Triumphos morales (Alcalá de Henares, 1565) ;

- Juan de Horozco y Covarrubias, Emblemas morales (Ségovie, 1591, editio optima) ;

- Hernando de Soto, Emblemas moralizadas (Madrid, 1599).

- Angleterre :

- Georges Wither, A Collection of Emblems (Londres)[7].

- Pays-Bas du sud :

- Laurentius Haechtanus, Μικροκόσμος. Parvus Mundus (Anvers, 1579). Laurentius Haechtanus, Μικροκόσμος. Parvus Mundus, édition de Francfort, chez Jacques de Zetter, 1644.

XVIIe siècle

- Allemagne :

- Jérémie Drexel, Zodiacus christianus, locupletatus (1632).

- Angleterre :

- Henry Peacham, Minerva Britanna (1612).

- Espagne :

- Juan Baños de Velasco, L. Anneo Séneca ilustrado en blasones políticos y morales (Madrid, 1670) ;

- Sebastián Covarrubias y Horozco, Emblemas morales (Madrid, 1610) ;

- Juan Francisco Fernández de Heredia, Trabajos y afanes de Hércules, floresta de sentencias y exemplos (Madrid, 1682) ;

- Herman Hugo (tr. de Pedro de Salas, s.j.), Affectos divinos con emblemas sagradas (Valladolid, 1658) ;

- Antonio de Lorea, David pecador y David penitente: empresas morales político-cristianas (Madrid, 1674) ;

- Andrés Mendo (s.j.), Príncipe perfecto y ministros ajustados, documentos políticos y morales (Lyon, 1662) ;

- Lorenzo Ortiz (s.j.), Memoria, entendimiento y voluntad. Empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo moral y en lo político (Sevilla, 1677) ;

- Lorenzo Ortiz (s.j.), Ver, oír, oler, gustar, tocar. Empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo político y en lo moral (Lyon, 1687) ;

- Antonio Pérez, Retrato al vivo del natural de la fortuna (Rhodanusia [París?], 1625) ;

- Cristóbal Pérez de Herrera, Proverbios morales y consejos cristianos (Madrid, 1618) ;

- Alonso Remón, Discursos elógicos y apologéticos. Empresas y divisas sobre san Pedro de Nolasco (Madrid, 1627) ;

- Diego Saavedra Fajardo, Idea de un principe politico christiano : representada en cien empresas (En Monaco [Múnich], Nicolao Enrico, 1640).

- Juan de Solórzano Pereira, Emblemata regio-política in centuriam una redacta (Madrid, 1650) ;

- Hernando de Soto, Emblemas moralizadas (Madrid, 1599) ;

- Juan Francisco de Villava, Empresas espirituales y morales (Baeza, 1613).

- France :

- Daniel de la Feuille, Devises et emblemes[8] (1691).

- Italie :

- Filippo Picinelli, Mondo simbolico (1653) ;

- Pays-Bas (Provinces-Unies) et Flandre (Pays-Bas méridionaux) ;

- Roemer Visscher, Sinnepoppen (1614)

- Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (1618) ;

- Daniel Heinsius, Quæris quid sit amor ? (v.1601) ;

- Daniel Heinsius, Emblemata Amatoria (1607-08) ;

- P.C. Hooft, Emblemata Amatoria (1611) ;

- Jan Luyken, Jesus en de ziel (1678) ;

- Adrianus Poirters, Het Masker vande Wereldt afgetrocken (1646) ;

- Thronus Cupidinis (1618) – anthologie de Bredero, Roemer Visscher, Anna Visscher, Otto Vaenius, Vondel et P.C. Hooft ;

- Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608) ;

- Otto Vaenius, Q. Horatii Flacci Emblemata (1612) ;

- Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615).

XVIIIe siècle

- Pays-Bas :

L’emblématique moderne

Depuis la fondation de l’iconologie par Aby Warburg et ses successeurs, de nombreux travaux ont utilisé les livres d’emblèmes[9] ou en ont fait l’objet de leur recherche. Certains d’entre eux ont été réédités où sont disponibles en ligne. Cependant, en l’état de la recherche, certains aspects de l’emblématique, notamment sur l’implication de l’auteur dans l’adjonction de l’image au texte, font l’objet de controverses (voir bibliographie).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Emblem book » (voir la liste des auteurs).

- Consultable ici.

- Préface de l’édition française des Emblèmes d’Alciat.

- Sur les spectacles publics organisés lors des fêtes dynastiques dans la capitale du Pérou colonial, voir K. Périssat (2002), p. 116-125.

- Dans le cas de l'Iconologia, il s’agit davantage d’un traité en prose décrivant des images allégoriques, correspondant chacune à un vice ou à une vertu. On a ainsi pu parler d’un « bréviaire » iconographique du Grand Siècle.

- Version consultable en ligne.

- Mathieu-Castellani 1990, p. 54

- Version consultable en ligne.

- Version consultable en ligne.

- Par exemple, Saturne ou la mélancolie, de Klibanski, Panofsky et Saxl.

Annexes

Ouvrages

- (fr) Jean-Marc Chatelain, Livres d’emblèmes et de devises : une anthologie (1531-1735), Paris, Klincksieck, 1993 (ISBN 2-252-02917-X).

- (fr) Michel Orcel, en coll. avec A. Pérès, Dictionnaire raisonné des devises, tome I, ARCADES AMBO, Nice, 2017.

- (fr) Anne-Elisabeth Spica, Symbolique humaniste et emblématique : l'évolution et les genres (1580-1700), Honoré Champion éditeur, Paris, 1966.

- (en) Alison Adams, Stephen Rawles et Alison Saunders, A Bibliography of French Emblem Books, 2 volumes, Droz, Genève, 1999-2002.

- (fr) Karine Périssat, Lima fête ses rois, (XVIe – XVIIIe siècle) : Hispanité et américanité dans les cérémonies royales, L’Harmattan, Paris, 2002 (ISBN 2-7475-3020-5).

Articles

- (en) Hessel Miedema, « The Term Emblema in Alciati », dans Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 31 (1968), p. 234-250.

- (fr) Claudie Balavoine, « Archéologie de l’emblème littéraire : la Dédicace à Conrad Peutinger des Emblemata d’André Alciat », dans Marie-Thérèse Jones-Davies (dir.), Emblèmes et devises au temps de la Renaissance, Jean Touzot, série « Centre de recherches sur la Renaissance, 6 », Paris, 1981 (ISBN 2-86433-007-5), p. 9-21.

- (fr) Claudie Balavoine, « Les Emblèmes d’Alciat : sens et contresens », dans Yves Giraud (dir.), L’Emblème à la Renaissance : Actes de la 1re journée d'études du , Société d’édition d’enseignement supérieur (SEDES), Paris, 1982 (ISBN 2-7181-0229-2), p. 49-59.

- (fr) Denis L. Drysdall, « Alciat et le modèle de l’emblème », dans Claudie Balavoine, Jean Lafond et Pierre Laurens (dir.), Le Modèle à la Renaissance, Librairie philosophique J. Vrin, coll. « L'oiseau de Minerve », Paris, 1986 (ISBN 2-7116-0909-X), p. 169-181.

- (fr) Pierre Laurens et Florence Vuilleumier, « Entre Histoire et Emblème : le recueil des inscriptions milanaises d’André Alciat », dans Revue des études latines, no 72 (1994), p. 218-237.

- Gisèle Mathieu-Castellani, « Le corps de la sentence. Les Emblèmes Chrestiens de Georgette de Montenay », Littérature, no 78 Anatomie de l'emblème, , p. 54-64 (lire en ligne)

- Pierre Laurens, « L'invention de l'emblème par André Alciat et le modèle épigraphique : le point sur une recherche », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nos 2, 149e année, , p. 883-910 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- (en) Le Livre d’emblèmes d’Alciat, Memorial University of Newfoundland - Canada.

- (en) The English Emblem Book Project, Université d'État de Pennsylvanie, Bibliothèques universitaires.

- (en) Glasgow University Emblem Website, Université de Glasgow.

- (en) Base de données d'emblèmes d'amour du XVIIe siècle, Emblem Project Utrecht (Utrecht, Leyde, Glasgow).

- (en) Literatura Emblemática Hispánica.