Gilles Corrozet

Biographie

Vers 1530, Gilles s’installe comme libraire dans l’un des centres névralgiques de l’édition parisienne : au Palais. Corrozet contribue ainsi au microcosme effervescent du monde du livre où se côtoient les Bade, les Estienne, les Verard ainsi que Morel, Galliot Du Pré, L’Angelier, Breyer, Sertenas et Du Bray. Le Palais est alors « un centre commercial, n’abritant que des libraires et principalement des libraires de détail, qui n’étaient pas des imprimeurs, ni surtout des “imprimeurs humanistes[1]” » comme l’explique Jean Balsamo. Sa marque distinctive, au "cœur rosé" (une rose dans un cœur qui rappelle son nom propre) accompagnée de cette devise tirée du livre des Proverbes : In corde prudentis requiescit sapientia), apparaît à partir de 1539.

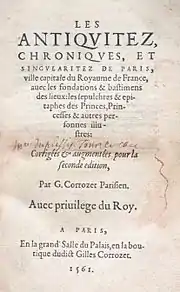

Veuf de premières noces de Marie Harelle, il épousa Catherine Cramoisy, qui appartenait à une famille de libraires célèbres. Ses fils Galliot et Jean exercèrent à sa mort la même profession. Sa fille épousa le libraire-imprimeur Nicolas Bonfons (lui-même respectivement fils et petit-fils des libraires-imprimeurs Jean Bonfons et Pierre Sergent) qui ré-imprima son ouvrage Les Antiquitez et Singularitez de Paris entre 1586 et 1588, en y apportant quelques modifications.

En 1533, le talent de Gilles commence de trouver une reconnaissance auprès de ses confrères, comme Pierre Grognet qui fait l’éloge de ses dispositions poétiques : « Gilles Corrozet promptement / Compose bien parfaitement » écrit-il dans Le second volume des mots dorez du grand et saige Cathon en 1533. À cette date, Gilles travaille avec un nouveau collaborateur qui joua un rôle crucial pour son œuvre de poète : Denis Janot, avec qui sa collaboration en matière d’édition de recueils d’emblèmes est intense jusqu’à l’édition de l’Hecatomgraphie de 1543[2]. Gilles Corrozet devient ainsi l’un des premiers acteurs de l’invention du recueil emblématique, dans les années qui suivirent la publication des Emblemes d’Alciat (en 1531, Augsbourg) publiés chez Wechel à partir de 1534, avec La Perrière (Théâtre des bons engins, en 1539), Scève (Délie, en 1544) et Guéroult (Premier livre des emblemes, en 1550), jusqu’au recueil plus tardif, et non moins remarquable, de Georgette de Montenay : les Emblèmes ou devises chretiennes, qui paraissent en 1567.

Dès 1535, à vingt-cinq ans, on le trouve établi libraire et il publie une nouvelle édition des Antiques érections des Gaules. Ce fut le rôle de trois imprimeurs, Denis Janot, Étienne Groulleau et Gilles Corrozet, de répandre à profusion, sous un format commode, de petits textes classiques ou des livrets abondamment illustrés. Leurs vignettes élégantes et spirituelles, transmises ou copiées d'atelier en atelier, interprétées par les ciseleurs, les peintres verriers, les émailleurs et les faïenciers, contribuèrent pour une grande part à fixer les nouvelles formules décoratives au XVIe siècle.

L’année 1540 marque le franchissement d’un seuil à partir duquel Corrozet côtoie une myriade de poètes dont les noms proviennent aussi bien de ses lectures que de ses travaux d’édition. Corrozet s'intègre à partir de là au sein de plusieurs réseaux poétiques : aussi bien celui des futurs grands noms de poètes (Peletier, Ronsard, Du Bellay…) que celui de poètes considérés comme de second rang par la « Pléiade » tels Alphonse de Beser, Victor Brodeau, Louis Caron, et encore Jean Martin. Plus tard, dans les années 1560, Gilles côtoie une petite cohorte de fidèles protégés répondant aux noms de Pierre de Larrivey, Jacques Moysson et Tamisier, de jeunes talents qui lui sont redevables d'après les pièces dédicatoires qu'ils lui consacrent après sa mort.

Quelques titres de Gilles Corrozet

- La fleur des antiquitez de la noble et triumphante ville et cite de Paris (1532), publiée par le bibliophile Jacob. P. L. Willem et P. Daffis, 1874 Paris, Éditions de l'Ibis, 1945. Cet ouvrage contient une liste des rues existantes classées par quartiers. François Boucher (in l'édition de L'Ibis, 1945) dira de ce livre : « L'ouvrage de Corrozet constitue un éloge historique de Paris déjà des plus curieux, où transparaît l'érudition toute fraîche d'une Renaissance éprise de légendes antiques. [Corrozet] a été le premier d'abord à tracer le cadre de l'histoire de Paris, telle qu'on l'écrira après lui, puis à y joindre, très rapidement, les éléments sommaires d'un guide de Paris. »

- Les blasons domestiques. 1539. Nouvelle édition publiée par la Société des Bibliophiles françois. Paris, chez les Libraires de la Société. 1865. Dans cet ouvrage, il voulait donner une leçon aux poètes de blasons et contre-blasons du corps féminin qui fleurissaient alors. Il y détaille les diverses pièces et dépendance d'une maison. La cave n'est pas oubliée : "Cave ténébreuse et obscure Cave dont Bacchus prend la cure Cave bien proprement voultée... Cave ou sont les vins savoureux Tants bons, frians et amoureux, Comme Bastard et malvoisie De muscadet, de romenie De Beaune, d'Anjou, d'Orléans Et vin Francoys qui dort leans...". Sur la cuisine : "Si on ne void une bonne cuisine Il n'y a riens en la maison qui plaise".

- Les Historiarum Veteris Testamenti icones (1539), où Gilles est sollicité, l’année même de l’édition des Blasons, pour écrire des quatrains en français en regard des vignettes raffinées gravées pour partie par Holbein, de l’Historiarum Veteris Testamenti icones des frères Frellon (Lyon)

- Les Œuvres de Marot (1540), une réédition de celle de Lyon par Sébastien Gryphe en 1538.

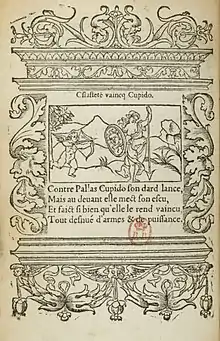

- Hecatomgraphie. C’est-à-dire les descriptio[n]s de ce[n]t figures & hystoires, contenans plusieurs appopthegmes, Sentences & dictz, tant des Anciens que les modernes[3]. À la fois éditée à Lyon (chez Denis de Harsy) et à Paris (chez Denis Janot), l’Hecatomgraphie est un recueil d’emblèmes particulièrement raffiné. La lecture de chaque emblème suit un dispositif quadripartite : quatre types différents de rinceaux de feuillages encadrent systématiquement chaque vignette ; les emblèmes sont surmontés d’un titre ; un quatrain d’octosyllabes explique en dessous le sens des vignettes ; enfin un cortège d’une vingtaine de vers (des octosyllabes ou des décasyllabes) commente plus longuement l’emblème sur la belle page. L’œuvre est publiée en 1548 à Lyon, chez Rollet et Frain pour Claude de La Ville, accompagnée d’une traduction en italien, sous le titre : La Fleur des sentences certaines, apophtegmes tant des Anciens que des Modernes.

- Les Fables du très ancien Esope, mises en rithme françoise (1542)

- Le Tableau de Cebes de Thebes, ancien philosophe, & disciple de Socrate[4] (1543) recueil emblématique adressé aux « Viateurs et Pelerins de ce monde ». Corrozet souligne à nouveau dans le titre long son talent de peintre : « auquel est paincte de ses couleurs, la vraye image de la vie humaine, & quelle voye l’homme doit elire, pour pervenir à vertu & perfaicte science »

- La Tapisserie de l’eglise chrestienne et catholique (1545), une série de 150 huitains accompagnés d’une figure illustrant un passage d’un des quatre évangiles ; puis une série de 22 vignettes et huitains intitulés : « La passion de nostre Seigneur et redempteur Jesus Christ ».

- Le Conseil de Sept sages de Grece (1545), Corrozet édite et traduit un classique de la littérature morale, venu de l’Antiquité (mieux connu sous le titre des Dictz des sages depuis le Moyen âge).

- Avec le concours de L’Angelier, en 1547, il édite le Discours du voyage de Constantinople de La Borderie renommé ensuite Livre de plusieurs pièces. En 1547, année de la mort de son ami Michel d’Amboise, Corrozet publie aussi Le Ris de Democrite et le pleur de Heraclite (dont la première édition datait de 1506), puis les Œuvres poetiques de Jacques Peletier du Mans, en collaboration avec Vascosan et Galliot Ier Du Pré. Le recueil de Peletier offre l’opportunité à Corrozet d’être le premier à publier des vers de Ronsard (Ode de Pierre de Ronsart a Jaquest Peletier, des beautes qu’il voudroit en s’amie) et de Du Bellay (I. du Bellay a la ville du Mans a la louange de Peletier).

- Chant des seraines. Avec autres compositions nouvelles de Forcadel (1548), où le nom d’Alphonse de Beser apparaît pour la première fois.

- Icones Mortis : Dvodecim Imaginibus praeter priores, totidémque inscriptionibus, praeter epigrammata è Gallicis à Georgio AEmylio in Latinum versa, cumulatae ; Qvas his addita sunt, sequens pagina commonstrabit. Basileae, 1554 (digitale)

- En 1555, Ronsard, qui vient d’obtenir un privilège royal exceptionnel pour l’édition de toutes ses œuvres en 1553, lui confie l’édition des Meslanges.

- Divers propos memorables des nobles et illustres hommes de la Chrestienté (1556)

- Les Antiquitez Chroniques et Singularitez de Paris, ville capitale du royaume de France... Suivi de: Les Antiquitez et Singularitez de Paris. Nicolas Bonfons. 1586-1588. 2 tomes en un volume. Le premier livre, dont l'édition originale remonte à 1550, fut constamment enrichi jusqu'à cette édition qui mentionne des faits appartenant aux années 1581-1585. À la fin, liste des noms de rues, églises, principales maisons et hostels des grands seigneurs, liste des portes, ponts et fontaines. Le livre second comporte 56 dessins de monuments et des tombeaux royaux, finement gravés, dit Emile Picot (Bibliothèque James de Rothschild), d'après les dessins du peintre Jean Rabel. Ceux-ci sont accompagnés d'épitaphes latines et françaises. Treize sont empruntées à Ronsard, cinq autres sont signées de Jodelle, Desportes, Jean Dorat, Du Bartas et Binet.

- Posthume : Le Parnasse des poètes françois modernes[5] (1571 et 1578), par Galliot Corrozet : un recueil d'extraits de plus de 50 poètes français modernes unis par leurs sentences et le sel moral de leurs vers.

- Posthume : Le thresor des histoires de France. Reduit par tiltres, en forme de lieux communs. Augmente et continue jusques a present. Paris, Jean Corrozet, 1632, 1644. Cet ouvrage classique parut pour la 1re fois en 1583. Il connut 18 éditions entre 1583 et 1645.

Quelques titres poétiques de Galliot Corrozet

En trente-cinq ans de métier, on répertorie environ trente éditions portant le nom de Galliot Corrozet – un bilan éloigné de la prolixité de son père. Parmi elles, la moitié est constituée d’éditions ou de rééditions posthumes des œuvres de Gilles. Une petite partie de sa production est poétique, mais l’ensemble de ses titres demeure réduit : il s’agit, avant la réédition du Parnasse, des Cinquante quatrains de Pibrac en 1574 et de La Grasinde de Jean de La Gessée en 1578. Galliot aurait aussi partagé l’édition des Œuvres de Marot en 1579, et il a édité Le printemps d’Yver de Jacques Yver en 1584, ainsi que le Discours des champs faez de Claude de Taillemont en 1586.

Notes et références

- Balsamo, Jean, « Les libraires du Palais et les poètes (1530-1610) », Les poètes français de la Renaissance et leurs « libraires », ss. dir. D. Bjaï & Fr. Rouget, Droz, Genève, , p. 92

- Rawles, Stephen, Denis Janot, Parisian printer and bookerseller (1529-1544) parisian, printer and bookseller, Leiden-Boston, Library of the written words 54, The Handpresse World 41, Brill, , p. 44 et sv.

- Corrozet, Gilles, Hecatomgraphie, (lire en ligne)

- Tableau de Cebes de Thebes, Paris, Gilles Corrozet (lire en ligne)

- Corrozet, Gilles, Parnasse des poètes françois modernes, Paris, Galliot Corrozet, 1571/1572/1578 ([https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335267620 https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39331697v lire en ligne])

Annexes

Bibliographie

- « Gilles Corrozet », dans Jean-Pierre Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, chez Briasson, Paris, 1733, tome 24, p. 149-159 (lire en ligne)

- C.S., « Gilles Corrozet à Arcueil », Bibliothèque de l’École des chartes, 98, 1937, p. 28-29.

- Daverdin-Liaroutzos, Chantal, « De pièces et de morceaux. Les Blasons domestiques de Gilles Corrozet », Littérature. Anatomie de l’emblème, 1990, 78, p. 46-53.

- De Reyff, Simone, « Les Icones Historiarum Veteris testamenti de Gilles Corrozet, un livre pluriel », Ouvrages phares de la Réforme & de la Contre-Réforme dans les collections montréalaises, Presses Universitaires du Québec, Québec, 2014, p. 75-98.

- Freeman, Martin Joseph, « Gilles Corrozet et les débuts littéraires de Pierre de Larivey », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, vol. 48, n° 2, 1986, p. 431-438.

- Graham, David, « Récurrence, redondance, rupture, : l’emblème français de Gilles Corrozet et son rythme de lecture », Études littéraires, 29 (1), 1996, p. 47-57.

- Godet, Antonin, édition critique du Parnasse des poètes françois modernes de Gilles et Galliot Corrozet (1571, 1572, 1578), à paraître chez Classiques Garnier (2021).

- Kemp, William et Kammerer, Elsa, « Les Icones de Holbein et Corrozet (1538-1547), Gravures, langues et typographie chez les Treschell et les Frellon », Ouvrages phares de la Réforme et de la Contre-réforme dans les collections montréalaises, sous la direction de B. Dunn-Lardeau, Presses de l’Université du Québec, 2014, p. 180-190.

- Liaroutzos, Chantal, Le Pays et la mémoire. Pratiques et représentations de l’espace français chez Gilles Corrozet et Charles Estienne, Champion, Paris, 1998.

- Mueggler, Nina, « Le Labeur du compilateur : Gilles Corrozet, auteur, éditeur, libraire », bientôt en ligne sur l’Open Publishing de l’Universitätsbibliothek de Bâle, sous la direction de G. Burg et D. Brancher.

- Vène, Magali, « Auteur et libraire : le cas Gilles Corrozet », Passeurs de textes, imprimeurs, éditeurs et lecteurs humanistes, sous la direction de Y. Sordet, Collections de la Bibliothèque de Genève, Genève, 2009, p. 58-67.

- Vulcan, Ruxandra, « Le Tableau de Cébès de Gilles Corrozet et la poésie d’Héroët », Par élévation d’esprit. Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, sous la direction d’A. Gendre, et L. Pétris, Classiques Garnier, Paris, 2007, p. 375-384.

Liens internes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :