Ligue d'union républicaine des droits de Paris

La Ligue d'union républicaine des droits de Paris (LUR) est une formation politique française fondée en pour tenter une médiation et une conciliation entre les autorités de la Commune de Paris et le gouvernement versaillais.

Histoire

Contexte

Opposés à la majorité monarchiste issue des élections du 8 février 1871 mais hostiles à une escalade révolutionnaire et à une guerre civile nuisible aux intérêts de la République, les élus parisiens, majoritairement de sensibilité gambettiste, tentent de jouer les médiateurs entre le gouvernement et le Comité central de la Garde nationale mis en place par les insurgés du 18 mars.

Malgré leur légitimité démocratique, ils se heurtent très vite à l'intransigeance des deux parties. Clemenceau, député-maire du 18e arrondissement, qui s'est engagé à défendre à Versailles les revendications parisiennes qu'il juge légitime, déplore ce périlleux antagonisme, qui s'est aggravé depuis la répression, le , de la manifestation des Amis de l'Ordre : « Nous sommes pris entre deux bandes de fous ; ceux qui siègent à Versailles et ceux qui sont à l'Hôtel de Ville »[1]. En effet, malgré le soutien d'autres députés parisiens de la minorité républicaine (dont Schœlcher, Louis Blanc, Tirard, Floquet, Lockroy), Clemenceau n'est ni écouté par la majorité versaillaise ni par les hommes du Comité central, qui tentent de le déposséder de sa mairie dès le . Dans les jours suivants, une proclamation affichée par l'amiral Saisset et Tirard promettant l'acceptation par le gouvernement et l'Assemblée de plusieurs revendications parisiennes (reconnaissance des franchises municipales, élection des officiers de la garde nationale, mesures en faveur des locataires) est aussitôt démentie par Versailles. Le , des élections organisées unilatéralement par le Comité central (mais consenties par souci d'apaisement par le « parti des maires ») balayent la plupart des élus du mois de novembre. Ceux-ci continuent toutefois de se concerter, transférant leur lieu de réunion de la mairie du 2e arrondissement aux bureaux du journal républicain L'Avenir national.

Création et tentative de conciliation

Dès le début du mois d'avril, quand ont lieu les premiers combats entre les troupes de Versailles et celles de la Commune qui vient de se constituer, les tentatives de médiation reprennent. Le Syndicat général de l'Union nationale, animé notamment par Jules Amigues et regroupant 56 chambres syndicales, publie un manifeste le .

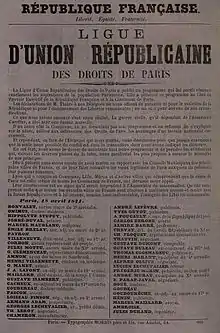

Le même jour est fondé la Ligue d'union républicaine des droits de Paris, dont le manifeste, affiché le lendemain[2], blâme « l'obstination de l'Assemblée de Versailles à ne pas reconnaître les droits légitimes de Paris » et expose un programme en trois points : reconnaissance de la République ; reconnaissances des droits de Paris à se gouverner par un conseil librement élu ; défense de Paris confiée à la garde nationale composée de tous les électeurs valides. Les signataires de ce texte se recrutent essentiellement parmi les anciens membres du « parti des maires », auxquels se sont joints des représentants de la société civile, journalistes, médecins, avocats, négociants et fabricants, représentants d'une moyenne bourgeoisie attachée aux droits de la capitale mais consternée par l'extrémisme des insurgés. La ligue, dont le siège est au no 3 de la rue Béranger (chez Bonvalet, ex-maire du 3e arrondissement), est soutenue ou suivie avec intérêt par des journaux républicains tels que L'Avenir national, Le Rappel et Le Siècle.

Le , dans un second manifeste rédigé Pierre Denis, une partie des membres de la LUR appelle à « mettre un terme à cette lutte fratricide » et précise les compétences (vote du budget, administration de la police, de l'assistance publique et de l'enseignement) qui devraient revenir à un conseil municipal de Paris. À la « liberté communale » ainsi définie s'ajoute le principe de l'élection des fonctionnaires et magistrats de la capitale. Une amnistie est également demandée. Cette déclaration du émet enfin le vœu de nouvelles élections[3].

Les délégués de la LUR et de l'Union nationale[4] sont reçus à six reprises par le chef du pouvoir exécutif, Thiers, mais celui-ci ne fait que gagner du temps avant de pouvoir réprimer la Commune. De plus, il refuse d'emblée d'accorder à Paris un statut communal privilégié. Ce dernier point divise d'ailleurs les députés républicains, certains d'entre eux prônant l'autonomie (Schœlcher, Floquet et Lockroy déposent un projet dans ce sens le ) tandis que d'autres (tels Adam, Blanc, Brisson, Dorian, Farcy, Langlois, Peyrat, Quinet et Tirard) craignent « la destruction de l'unité nationale ». Finalement, les délégués de la LUR, Bonvalet et Stupuy[5], n'obtiennent qu'une brève trêve, le , afin d'évacuer le secteur bombardé de Neuilly[4].

Au milieu du mois de mai, les relations entre la LUR et Versailles se détériorent quand deux membres de la ligue, Le Chevalier et Villeneuve, sont arrêtés arbitrairement à Tours alors qu'ils se rendaient à Bordeaux pour participer à la réunion, interdite par Thiers, du « Congrès patriotique des villes républicaines » (ces dernières étant visées, comme Paris, par les lois des 14 et permettant au gouvernement de nommer les maires des communes de plus de 20 000 habitants).

Action électorale

Malgré la fin de la guerre civile après la Semaine sanglante, la LUR reprend ses réunions dans la perspective des élections municipales des 23 et 30 juillet. Trois semaines avant cette échéance, la ligue a été peu efficace lors des élections législatives partielles du 2 juillet en raison de désaccords avec le comité républicain de la rue Turbigo et face à la concurrence redoutable de l'Union parisienne de la presse (UP), qui patronne conservateurs et républicains modérés : sur 21 sièges, 16 ont été remportés par l'UP et seulement 5 par des candidats soutenus par la LUR (Corbon, Gambetta, Scheurer-Kestner, Laurent-Pichat et Brelay).

Dès le , les membres de la LUR s'adressent à Thiers pour lui demander la levée de l'état de siège, car « il ne peut y avoir d'élections sincères et loyales là où il n'y a pas de liberté »[6]. Ils publient ensuite une liste de candidats ainsi qu'un manifeste de nuance radicale préconisant « l'instruction primaire laïque », la « réorganisation municipale et laïque de l'assistance » ou encore la « révision des tarifs d'octroi »[7]. Accusée de complaisance à l'égard des communards et moins influente que l'UP, la LUR n'envoie finalement que 17 de ses candidats (Adolphe Adam, Allain-Targé, Achille Beaudouin, Bonvalet, Henri-Émile Chevalier, Clemenceau, Florent-Jacques Collin, Hippolyte Denizot, Ernest Dumas, Jobbé-Duval, Alphonse Leclerc, Lockroy, Charles Loiseau-Pinson, Pierre Marmottan, Jules Mottu, Arthur Ranc et Charles-André Séraphin) au Conseil municipal de Paris (contre 42 pour l'UP).

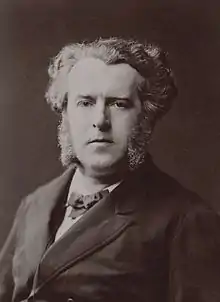

En vue de l'élection législative complémentaire du (pour remplacer le général de Cissey), la LUR se joint à d'autres comités républicains pour appuyer la candidature de Victor Hugo[8]. Le célèbre écrivain est cependant battu par le républicain modéré Joseph Vautrain.

Si les membres de la LUR empruntent des trajectoires politiques différentes après 1877, une partie de ses revendications est portée entre 1878 et les années 1890 par la majorité radicale du conseil municipal, où Sigismond Lacroix, Abel Hovelacque et Yves Guyot (ancien membre de la ligue) sont les thuriféraires de l'autonomisme parisien[9].

Membres

En gras : membres du bureau[10].

- Armand Adam, propriétaire[5], frère d'Edmond Adam

- François Allain-Targé, journaliste, préfet démissionnaire[11].

- Ambroise[5]

- Amnon, agent des mines de Sarrebruck[11] - [5]

- Almire Barré, professeur[5]

- Bérard[12]

- Bernard, architecte[13]

- Bize[12]

- Théodore-Jacques Bonvalet, ex-maire du 3e arrondissement[11] - [5]

- Boué, fondeur[5]

- Braleret, ex-maire du 20e arrondissement[13]

- Émile Brelay, négociant[11], ex-adjoint au maire du 2e arrondissement[5]

- Cacheux, ex-adjoint au maire du 17e arrondissement[11] - [5]

- Chameron, manufacturier[5]

- Georges Clemenceau, ex-maire du 18e arrondissement, député démissionnaire[11] - [5].

- Thomas Closmadeuc, journaliste[5]

- Claude Anthime Corbon, ex-maire du 15e arrondissement[11] - [5]

- Charles-Auguste Coudereau, médecin[5]

- A. Coureux[2]

- Crevat, délégué du cercle républicain du 10e arrondissement[5]

- De Méritens[12]

- Carlos Derode, avocat[5]

- Desonnaz, journaliste[11], rédacteur en chef de L'Opinion nationale

- Paul Dubois, médecin[11]

- Octave Duleau, ex-commandant du 207e bataillon[5]

- Gustave Dumont, comptable[5]

- Jules Durand, ingénieur[5]

- Fascon, avocat[5]

- Charles Floquet, député démissionnaire[11] - [5]

- A. Foucault, rédacteur en chef de la République de Lyon[5]

- L. Gillet, fabricant[11]

- Gillet-Vital[12]

- Goudeau[5]

- Goudounèche, ex-adjoint au maire du 17e arrondissement[5]

- Henri Grandchamp, négociant[11]

- Yves Guyot, journaliste[5]

- Henri Harant, ex-adjoint au maire du 4e arrondissement[5]

- Hénin, journaliste[5]

- Gustave Isambert (secrétaire), journaliste[11] - [5]

- Félix Armand Marie Jobbé-Duval, peintre, ex-adjoint au maire du 15e arrondissement[11] - [5]

- Maurice Lachâtre, éditeur[11]

- Jean Lafont, ex-adjoint au maire du 18e arrondissement[11] - [5]

- Léon Laurent-Pichat, journaliste[11]

- Lauth[12], chimiste

- Lucien ou Armand Le Chevalier, libraire-éditeur[11] - [5]

- Georges Le Chevalier, avocat, préfet démissionnaire[11] - [5]

- André Lefèvre (secrétaire), journaliste[5]

- Th. Leroy, négociant[5]

- Édouard Lockroy, député démissionnaire[11]

- Charles Loiseau-Pinson, négociant[11], ex-adjoint au maire du 2e arrondissement, élu le 26 mars conseiller de la Commune mais démissionne[5]

- Ch. Maillard, chef du contentieux de la Cie l'Union[11] - [5]

- Marcel Maillard, avocat[5]

- Gustave Manet, avocat[11] ou étudiant[5]

- Marcel Maublanc, sculpteur[5]

- Sextius Michel[12]

- Michely[12]

- Frédéric Morin, journaliste, ancien préfet[5]

- Jules Mottu, ex-maire du 11e arrondissement[11] - [5]

- J. Müller[12]

- André Murat, ouvrier mécanicien[11], ex-adjoint au maire du 10e arrondissement[5], membre démissionnaire du conseil de la Commune

- Alfred Ollive, négociant[5]

- Onimus, médecin[11] - [5]

- E. Paraf-Javal, négociant[5]

- Pataud[12]

- Patron[5], négociant[2]

- Arthur Ranc, député démissionnaire, élu le 26 mars conseiller de la Commune mais démissionne le 6 avril[13]

- Ribeaucourt[12]

- Sanson, journaliste[13]

- Soudée, négociant[11]

- Eugène Spuller[14]

- Hippolyte Stupuy, journaliste[11] - [5]

- Thauvin, négociant[5]

- Émile Trélat[12]

- Émile Villeneuve, médecin, ex-adjoint au maire du 17e arrondissement[11] - [5]

- Henri Villeneuve, étudiant en médecine[5]

Notes et références

- Milza, p. 103.

- Le Rappel, 6 avril 1871, p. 1.

- Firmin Maillard, Élections des 26 mars et 16 avril 1871 : affiches, professions de foi, documents officiels, clubs et comités pendant la Commune, Paris, Dentu, 1871, p. 172-174.

- Le Rappel, 23 avril 1871, p. 1.

- Le Rappel, 20 avril 1871, p. 1.

- Journal des débats, 17 juillet 1871, p. 2.

- Journal des débats, 22 juillet 1871, p. 2.

- Journal des débats, 31 décembre 1871, p. 1.

- Pierre Casselle, Nouvelle histoire de Paris : Paris républicain 1871-1914, Paris, Hachette, 2003, p. 41-42.

- Le Rappel, 11 mai 1871, p. 2.

- Signataires du manifeste du 6 avril 1871 (cf. Malon, p. 233-234).

- Le Rappel, 9 mai 1871, p. 2.

- Membres de la ligue mentionnés par Jeanne Gaillard (cf. bibliographie).

- Jean-Marie Mayeur, Léon Gambetta. La Patrie et la République, Paris, Fayard, 2008, p. 141.

Voir aussi

Bibliographie

- Jeanne Gaillard, « Les papiers de la Ligue républicaine des Droits de Paris », Le Mouvement social, no 56, , p. 65-87 (lire en ligne).

- Jeanne Gaillard, « Les papiers de la Ligue républicaine des Droits de Paris », Bulletin de la Société d'histoire moderne. Supplément à la Revue d'histoire moderne et contemporaine, 13e série, no 5, , p. 8-14 (lire en ligne).

- Benoît Malon, La Troisième défaite du prolétariat français, Neuchâtel, 1871, p. 232-236.

- Pierre Milza, « L'Année terrible », t. II (La Commune), Paris, Perrin, 2009, p. 98-104 et 356-360.

- Michel Winock, Clemenceau, Paris, Perrin, 2007, p. 48-49.