Ligne Chauvineau

La ligne Chauvineau est un ensemble de fortifications dont la construction a débuté juste avant la Seconde Guerre mondiale, destiné à la défense de Paris et de sa région.

| Ligne Chauvineau | |

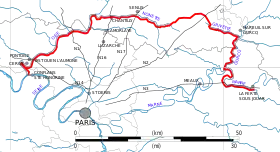

Tracé de la ligne Chauvineau | |

| Lieu | France (nord de Paris) |

|---|---|

| Type d’ouvrage | Défense antichars |

| Construction | 1939-1940 |

| Matériaux utilisés | Béton de ciment |

| Longueur | 130 km |

| Utilisation | 1940 |

| Contrôlé par | |

| Commandant historique | Général Chauvineau |

| Guerres et batailles | Seconde Guerre mondiale |

Cette ligne se déploie en arc de cercle autour de Paris, sur une longueur de 130 km. Étudiée dès 1931 mais commencée seulement en 1939, sa réalisation fut trop tardive et trop sommaire pour avoir un quelconque rôle en 1940.

Histoire

Conception et construction

On retrouve dès le les premières préoccupations de la Commission d'Études de la Défense Nationale pour la constitution d'une ligne de défense pour protéger la capitale. Ce sujet est immédiatement pris en compte par le général Gamelin qui, le , donne l'ordre d'étudier une ligne de défense de la région de Paris.

Rien ne se fera pendant plusieurs années : la ligne Maginot capte l'essentiel des crédits et de l'attention. Cependant, en 1938, le général Billotte, alors gouverneur de la place de Paris, révise les plans établis en 1931 pour recommander une ligne plus courte (sa longueur passe de 250 à 150 km) et plus proche de la capitale, ce qui permettra de limiter les forces nécessaires à sa défense.

À la déclaration de guerre, pris de doutes, l'état-major s'inquiète en effet de la vulnérabilité des défenses du nord de la France et une note du du même général Billotte précise le rôle et l'urgence des travaux. Si celui-ci avait bien compris l’efficacité de la Blitzkrieg pendant la campagne de Pologne, il ne pouvait que recommander la construction d'une ligne défensive en espérant avoir les divisions mécanisées qui manquaient à l'armée française[1].

Durant le mois de , les études sont reprises et les travaux démarrent sous la direction du général Louis Chauvineau. Les travaux sont découpés suivant trois niveaux d'urgence[2] :

- Amorcer la position en organisant des môles de résistance aux trouées les plus exposées (trouées de Crépy-en-Valois et de Betz, plateaux entre le Grand Morin et le bois Sud de Nangis ainsi qu'entre le Grand Morin et la Marne, vallées de l'Oise et de l'Ourcq)

- Réaliser un obstacle antichar continu sur tout le front, en privilégiant la position au sud de l’Oise puis celle au nord de l’Oise.

- Assurer la continuité de la défense et donner de la profondeur.

L'approche des Allemands au début du mois de stoppe définitivement les travaux.

Caractéristiques

%252C_abri_de_la_2nde_Guerre_Mondiale%252C_rue_d'Ermenonville_-_ancienne_RN_330.jpg.webp)

La ligne était essentiellement vue comme une ligne de défense antichar susceptible d'arrêter des engins motorisés et de couvrir Paris (à l'instar de la ligne Maginot). Se déployant finalement sur une longueur de 130 km suivant un demi-cercle protégeant le Nord de Paris, elle ne devait être édifiée qu'au dernier moment, suivant les recommandations du général Gamelin :

« Aucun commencement de réalisation en temps de paix. Il ne sera constitué, d’autre part, aucun stock de matériel. (…) Les travaux de défense devront commencer aussitôt que possible après l’ordre de mobilisation. Les études à faire en temps de paix porteront sur le tracé de la position, les travaux d’organisation, l’ordre d’urgence des travaux. »

— Maurice Gamelin, note du 17 mars 1931 au général gouverneur de Paris[2]

Cette fortification était assez légère (les dispositifs équivalents de la ligne Maginot n'étaient d'ailleurs appelés que « ligne défensive »), essentiellement constituée de petites casemates ou de places de tir pour l'artillerie. Il n'était pas prévu de doter cette position d'armes spécifiques mais elle devait être équipée, le moment venu, avec l'armement organique des troupes chargées de la défense de la position[2] : mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 et canon léger de 25 antichar SA-L modèle 1934. Cet armement fut complété à partir de 1940 par des emplacements pour des pièces de marine de 47 mm et de 65 mm.

Il n’était pas envisagé de construire une organisation défensive complète[2] telle qu’elle est prévue dans les règlements généraux avec ses trois lignes décalées (ligne d’avant-postes, ligne principale de résistance et ligne d’arrêt), mais de ne réaliser qu'une unique ligne principale de résistance.

Sur la courte période de neuf mois que dura sa construction, l'activité fut intense : près de 300 casemates et 14 km de fossés antichars furent construits. Les zones inondables le long de la Nonette et de la Grivette furent organisées. Des barrages antichar de tétraèdres furent mis en place, en complément du minage des ponts. Le matériel étant en priorité réservé aux frontières du nord et de l'est, très peu de réseaux de fil de fer barbelé purent être posés.

Pour l'ensemble de ces travaux, un crédit prévisionnel de dix millions de francs français avait été ouvert sur 1939. Six millions furent utilisés en 1939, quatre reportés sur 1940[2]. Un crédit supplémentaire de six millions pour 1940 sera demandé. Le planning avait également été très optimiste : un délai de réalisation de quatre mois avait été planifié[2], alors que les études d'avant-guerre devaient être recommencées à cause des changements tardifs du tracé de la Ligne.

Combats de 1940

En , le général Chauvineau peut dresser un tableau satisfaisant de l'avancement des travaux : la totalité des casemates sont coulées et les fossés antichar quasiment finis[2]. Les engins de terrassements ont été tous rendus.

Le , la ligne de défense est occupée, mais beaucoup de troupes ont perdu leur matériel et sont désorganisées. La destruction des différents ponts eut lieu le au matin, parfois sous le feu des avant-gardes allemandes.

Dès le , la position était en cours d'enfoncement, notamment sur son flanc ouest, dans le secteur de L'Isle-Adam, où la 13e DI cède sous la violente offensive de la 7e armée allemande.

Le , la pression est maintenue sur les troupes défendant la Ligne. Une forte pression sur le flanc est, concentrée autour d'Ormoy-Villers et à Rosières, qui est reprise aux Allemands après un bref combat, menace d'encerclement l'ensemble du dispositif.

Le lendemain matin, une tentative de traversée de l'Oise en direction de L'Isle-Adam bute sur l'artillerie française et échoue. Les positions françaises s'étant dévoilées, des bombardements sont réalisés et une nouvelle tentative de traversée de la rivière est entreprise vers midi. Cette deuxième attaque est également repoussée. Une troisième traversée un peu plus loin, derrière un écran de fumigène, échoue encore. Le soir, une dernière traversée permet aux troupes de choc allemandes d'établir une tête de pont. Malgré de furieux combats, les renforts peuvent alors traverser la rivière et les défenses françaises cèdent une à une.

Le au soir, le général Weygand donne l'ordre de retrait aux troupes, également attaquées au nord et menacées d'encerclement.

Vestiges actuels

Cette ligne est la dernière fortification permanente française[3] - [4]. Très éloignée des standards établis par la Commission d'organisation des régions fortifiées (CORF) lors de l'édification de la ligne Maginot, elle est peu visible.

Cependant, l'ensemble des casemates a été peu dégradé et leur inventaire est en constante amélioration[5]. Sur le groupe Ouest, secteur 1 de Conflans-Sainte-Honorine et la proche commune de Neuville-sur-Oise, un recensement le plus complet possible a été effectué avec prise de photographies. Un résumé de ce travail de recherche doit être publié dans la revue Passeur d'Histoire de l'association « Conflans à travers les âges » (novembre-décembre 2020).

Un autre travail de recensement et de nettoyage est mené chaque année depuis au moins 2007 autour de Betz par des élèves de troisième du collège Marcel Pagnol[6].

Notes et références

- The republic in Danger, General Maurice Gamelin and the Politics of French Defence, 1933–1940 de Martin S. Alexander, Université de Southanptom, novembre 2003, (ISBN 9780521524292).

- « La Ligne Chauvigneau », (consulté le ).

- Site collectiffrance40.fr, page "Histoire de la dernière fortification permanente Française" par Philippe Beuscart, consulté le 30 octobre 2021.

- Site inventaire.hautsdefrance.fr, Page sur la ligne Chauvineau", consulté le 30 octobre 2021.

- « La Ligne Chauvineau sur fortiff.be », (consulté le ).

- Equipe d'histoire géographie, « Le chantier de rénovation des blockhaus 2019 est ouvert », sur over-blog.net, Le blog de l'AEC"Archéo-Blockhaus" du collège de Betz, (consulté le ).

Bibliographie

- Philippe Beuscart, La Ligne Chauvineau : Histoire de la dernière fortification permanente française, .