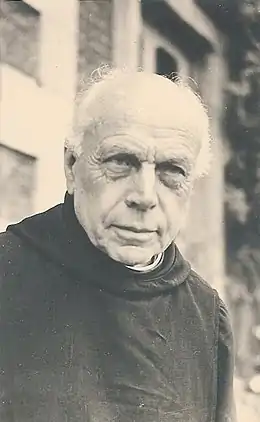

Lambert Beauduin

Lambert Beauduin est un moine bénédictin belge (1873-1960), initiateur, en 1909, d'un mouvement liturgique qui, en se diversifiant, conduira à la réforme liturgique du concile Vatican II. Il fut aussi et surtout pionnier de la démarche œcuménique au sein de l’Église catholique et fondateur, en 1925, du Monastère de l'Union à Amay-sur-Meuse (transplanté depuis à Chevetogne).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 86 ans) Ciney |

| Nationalité | |

| Activités |

Prêtre catholique, ecumenist, liturgiste |

| Ordre religieux |

|---|

Biographie

Repères chronologiques

- Naissance à Rosoux (province de Liège) : 4 août 1873

- Prêtre diocésain : 1897

- Aumônier du Travail : 1899

- Moine à l’abbaye bénédictine du Mont-César à Louvain : 1906

- Lancement du mouvement liturgique : 23 septembre 1909

- Activités patriotiques clandestines : 1914-1917

- Sous-prieur à Edermine (Irlande) : 1917-1919

- Professeur à Rome : 1921-1925

- Fondation du Monastère de l’Union à Amay-sur-Meuse : v. 25 novembre 1925 (transféré à Chevetogne en 1939)

- Démissionné de sa fonction de prieur : 21 décembre 1928

- Exclu de l’Œuvre de l’Union: 30 janvier 1931

- Exilé (1932-1951): En-Calcat (1932), Cormeilles-en-Parisis (1934), Chalivoy (1938), Chatou (1939)

- Hôte au Monastère de l’Union (Chevetogne) : 1951

- Décès à Chevetogne : 11 janvier 1960.

Une vie toute tracée ?

Tant par son passé scolaire que par son éducation au sein d’un milieu rural aux traditions séculaires, tout faisait penser que l’abbé Octave Beauduin mènerait une vie sans histoires, comme curé d’un village de la région liégeoise. Mais cet homme de foi — à son insu sans doute — avait le charisme rare de saisir une idée au vol, d’en décrypter l’intérêt et les implications, puis de l’inscrire dans les faits.

Il eut d’abord son attention éveillée par les conditions de vie et le délaissement religieux que connaissait la classe ouvrière : c’était l’époque de l’encyclique sociale «Rerum Novarum». En 1899, deux ans après son ordination sacerdotale, il entra dans la congrégation des Aumôniers du Travail[1] et y assuma des responsabilités significatives au sein de banlieues industrielles. Toutefois, n’ayant pas trouvé la densité de vie religieuse à laquelle il aspirait, il sollicita sept ans plus tard son admission dans la jeune abbaye bénédictine du Mont-César à Louvain, où il reçut le nom de Lambert. Il avait trente-trois ans. C’est là que commença une extraordinaire aventure.

Le mouvement liturgique

À cette époque, la liturgie se déroulait intégralement en latin, sans même qu’on puisse proclamer l’évangile dans la langue du peuple. Qui plus est, l’assemblée n’était pas autorisée à se joindre à l’acolyte pour répondre aux invitations que le célébrant lui adressait[2]. Les fidèles des paroisses restaient en fait largement étrangers à ce qui se célébrait devant eux. En revanche, dans certains milieux monastiques, des initiateurs cherchaient par leurs travaux à retrouver le sens de la liturgie, vraie prière de l’Église. C’est ainsi que dom Prosper Guéranger (1805-1875), premier abbé de Solesmes et restaurateur de la vie bénédictine en France après les suppressions de la Révolution, donna une impulsion décisive à ce renouveau, notamment par la diffusion du chant grégorien comme prière communautaire. D’autres pionniers suivront, en particulier plusieurs moines de l’abbaye de Maredsous dont l’apport sera décisif[3].

Octave Beauduin, en entrant au Mont-César, recherchait un approfondissement de sa vie intérieure : il allait y trouver des ouvertures inattendues. Jusque-là, comme quasiment tous les prêtres de paroisse, il n’avait vu dans la liturgie qu’une « série de prescriptions minutieuses et arbitraires imposées, croirait-on, pour exercer la patience de ceux qui les étudient et les accomplissent »[4].

Grâce à un spirituel de grand format, dom Columba Marmion (1858-1923)[5], prieur du monastère, le Père Lambert découvrit avec une certaine surprise[6] l’intérêt des lectures de la messe pour le cheminement dans la foi. Jamais il n’y avait réellement pensé, tant la Bible restait encore en dehors des préoccupations du peuple. Marmion l’initia également à la richesse des écrits de saint Paul et de saint Jean ; il l’invita à centrer sa vie sur le Christ, le Fils de Dieu, qui conduit les hommes au Père. Il attira aussi son attention sur la place de l’office choral dans la vie monastique : Beauduin s’y investit à fond et fit, à travers cette prière communautaire, une expérience de l’Église qui le marquera à vie. Or, précisément, dès la fin de son noviciat, Marmion lui confia la charge d’un cours sur l’Église. Sur le conseil du chanoine Laminne, un de ses anciens professeurs, il se plongea dans les travaux préparatoires du concile Vatican I (1869-1870) où un chapitre, non retenu par l’assemblée, était consacré à la doctrine du Corps mystique du Christ. Ce fut pour lui une révélation : s’il y a le côté institutionnel de l’Église avec sa hiérarchie, son clergé, ses fidèles, il y a surtout la communion des baptisés dans la personne du Christ ressuscité qui, par-delà le temps et l’espace, relie les hommes entre eux comme les membres d’un même corps. Lambert découvrait aussi que la théologie est beaucoup plus qu’une spéculation abstraite et qu’elle peut avoir un impact sur la vie de tous les jours[7]. Dans cette perspective, la pratique du culte pourrait devenir un puissant agent de formation chrétienne.

En 1909, trois ans à peine après sa réception comme postulant, Beauduin prit la décision de s’ingénier à « restituer » la liturgie au peuple chrétien par une participation active à la messe et aux autres célébrations, démarche ecclésiale appelée à s’exercer aussi en famille par la récitation de l’office des complies comme prière du soir. La liturgie devrait être la source principale de la vie spirituelle des fidèles. Après avoir intéressé à son projet ses supérieurs bénédictins ainsi que le cardinal Mercier, archevêque de Malines, après avoir vérifié par une enquête la validité de ses vues et mobilisé une équipe de jeunes moines du Mont-César, il lança le , au cours du Congrès national des Œuvres catholiques, un mouvement qui franchit d’emblée les frontières du pays grâce à la participation efficace de l’abbaye bénédictine de Maredsous et la collaboration, pour les régions néerlandophones, de l’abbaye d’Affligem.

Dans cette entreprise, il se révéla à la fois théologien, par des recherches sérieuses, pasteur, par la priorité donnée à la vie paroissiale, et homme d’action, par une convergence de moyens : un missel[8] en livrets mensuels avec les textes bilingues et une initiation progressive à la liturgie (La Vie liturgique, bulletin qui obtint en deux mois 52 500 abonnés et près du double en 1912) ainsi qu’une édition néerlandaise (Het kerkelijk Leven), une revue substantielle destinée au clergé (Les Questions liturgiques et son homologue néerlandais Liturgisch Tijdschrift), des opuscules (dont ce qui pourrait être considéré a posteriori comme son ouvrage programmatique, La piété de l’Église[9]). Il entreprit aussi l’organisation de conférences, de semaines, de journées, de retraites liturgiques, l’ouverture d’un bureau de consultation… Mais la création d’une école supérieure de liturgie avec un programme bien élaboré se heurta à un refus des autorités.

Avec force, dom Lambert affirma la priorité, pour la vie intérieure, de la prière communautaire de l’Église sur certaines méthodes de spiritualité individuelle, ce qui provoqua une brève polémique.

Le travail liturgique, cantonné jusqu’alors dans les milieux intellectuels et monastiques, devenait ainsi une entreprise résolument pastorale visant à toucher tous les genres de vie et toutes les classes de la société. Le succès remporté par l’entreprise révèle la profondeur d’une aspiration restée longtemps latente dans le clergé. Toutefois, les coups de frein ne manqueront pas et il faudra des générations pour transformer les mentalités. Beauduin mettra d’ailleurs les pasteurs en garde contre une précipitation des réformes qui les séparerait de la masse des fidèles. Pour adapter au monde d’aujourd’hui, dit-il, il faut d’abord bien connaître ce qu’il faut adapter et ensuite bien connaître le milieu auquel on s’adresse : une adaptation qui est une révolution n’aboutira qu’à la catastrophe[10].

Une trentaine d’années après l’initiative de Louvain, au cours de la seconde guerre mondiale, Beauduin prit une part active à la fondation, par les dominicains de Paris, du Centre de Pastorale Liturgique.

Le mouvement, qui rallia un nombre croissant d’adeptes, devait créer peu à peu un esprit et, conjointement à d’autres initiatives, notamment en Allemagne[11] et aux États-Unis[12], rendre possibles les réformes liturgiques de Vatican II, un demi-siècle plus tard.

L’intermède de la guerre 1914-1918

Toujours à l’affût des nécessités du moment, dom Lambert intervint dans l’élaboration et la diffusion de la lettre pastorale «Patriotisme et Endurance» du cardinal Mercier, qui eut un impact considérable sur le moral de la population dans la Belgique occupée et valut à son auteur une réputation internationale. Des activités patriotiques clandestines auraient conduit Beauduin — alias Oscar Fraipont, représentant en vin de messe — au peloton d’exécution, si une évasion rocambolesque ne lui avait permis de passer, finalement, aux Pays-Bas, puis en Grande-Bretagne et en Irlande, où il devint sous-prieur d’un monastère dépendant de l’abbaye de Maredsous.

L’aventure œcuménique

Si dom Beauduin fut – selon l’historien Roger Aubert – le premier théologien de la liturgie[13], il sera aussi le premier à instituer une activité œcuménique permanente au sein de l’Église catholique.

En 1921, il est envoyé à Rome pour enseigner la théologie fondamentale au collège international bénédictin. Sur place, il ne put se satisfaire des traités traditionnels, qui hypertrophiaient le côté sociologique et juridique de l’Église au point de négliger sa dimension principale qui est divine et invisible[14].

Mis en contact par un de ses élèves, dom Olivier Rousseau, moine de Maredsous, avec le milieu des orientaux de Rome (Collège grec) ainsi qu’avec l’émigration russe qui avait fui la révolution bolchévique, Beauduin découvrit la richesse du monde orthodoxe, cette part orientale de l’Église du Christ, presque oubliée à cette époque par les catholiques latins. Jusqu’alors dans ses cours, de son propre aveu, « schismatiques et hérétiques en compagnie des Juifs et des infidèles étaient condamnés en bloc »[15]: ils sont dans l’erreur, un point c’est tout. En quelques mois, poussé intérieurement par sa foi dans le lien invisible qui relie tous les baptisés au Christ ressuscité, il connut un retournement de ses idées et perçut avec acuité le scandale des divisions entre chrétiens. On ne pouvait continuer à rester passif devant l’appel à l’union formulé par Jésus au soir de la dernière Cène[16].

Homme d’action, Beauduin se rend compte qu’un tel travail requiert une initiative structurée, compétente et permanente. Que trouver de plus adéquat qu’un ordre monastique ? Les moines n’ont-ils pas été les agents de l’évangélisation du monde slave ? Ce fait lui était rappelé par un évêque oriental – le métropolite Andrzej Szeptycki – venu à Rome pour recruter chez les bénédictins des formateurs : il voulait relancer le monachisme dans sa région.

Un projet élaboré par le P. Lambert[17], appuyé par le cardinal Mercier et présenté à Pie XI par un jésuite influent, le P. Michel d'Herbigny, aboutit à la publication en de la lettre apostolique Equidem Verba par laquelle le pape donne mission à l’ensemble de l’Ordre bénédictin de travailler au rapprochement avec le monde orthodoxe[18]. Cet appel restera presque sans écho. Quant à Beauduin, il ne veut pas se contenter d’une activité qui figurerait parmi d’autres au sein de l’abbaye du Mont-César : il a en vue une institution où tout - études, spiritualité, célébrations, vie communautaire, relations avec l'extérieur - sera polarisé par le travail œcuménique.

De nombreux contacts, des mois d’échanges quotidiens avec des étudiants, spécialement avec dom Olivier Rousseau et un bénédictin français de Farnborough dom Louis Gillet, aboutiront finalement à un projet qui recevra en une approbation inespérée de la part des autorités de l'abbaye du Mont-César : un essai de trois ans, avec pour assistant un moine de l’abbaye - un seul -, mais sans subsides ni bâtiments. Une campagne de recrutement dans divers pays d’Europe se solde par un échec : les abbayes refusent de se dessaisir des moines qui voudraient le rejoindre[19]. Un accord d’association avec le métropolite Szeptycki et une tentative de fondation d’une maison d’étudiants à Rome se heurtent à la résistance de l'Abbé Primat des bénédictins, qui veut conserver le contrôle d’une entreprise qui lui paraît étrangère à l’idéal de l’Ordre.

Approfondissant sa pensée, dom Beauduin publie au printemps 1925 un programme[20] qu’il voudrait voir reconnaître par Rome comme la charte de l’Œuvre. Par ailleurs, à la demande du cardinal Mercier, il vient d’élaborer un mémoire auquel il donne le titre justement célèbre : L’Église anglicane unie non absorbée[21]. L’archevêque, dans le cadre de ce qu’on appellera « Les Conversations de Malines » entre des catholiques romains et certains membres de l’Église anglicane[22], avait demandé à Dom Lambert des suggestions quant à une modalité possible d’union dans l’hypothèse d’un accord doctrinal, hypothèse, à vrai dire, assez chimérique.

En septembre, le P. Lambert organise à Bruxelles un congrès réunissant des orateurs de réputation internationale pour sensibiliser le public au problème de l’unité. Il accompagne aussi divers cercles d’étudiants dans une réflexion sur la juste démarche œcuménique. Il fonde non sans peine, avec l’aide de dom Constantin Bosschaerts, une aile flamande du monastère à Schotenhof au nord d’Anvers, tandis que ses frères et sa sœur se portent garants d'un emprunt bancaire pour l’achat d’un ancien carmel à Amay-sur-Meuse. Enfin, vers le , le monastère de l’Union ouvre ses portes : sur place, dom Ildefonse Dirkx[23] cédé par le Mont-César, le Père L. Gillet[24], qui assistera le fondateur pendant trois mois, et lui. D’autres moines, prêtés par quelques abbayes, sont encore dispersés en divers pays : ce sont principalement des étudiants dépourvus encore de réelle expérience monastique. Réussir dans ces conditions est une véritable gageure : elle sera tenue.

À cette époque, ébranlé par la crise moderniste et sûr de son bon droit, le monde catholique ne conçoit pas d’autre voie vers l’unité qu’une conversion pure et simple de l’autre à soi par une abjuration de ses erreurs (Unionisme)[25]. Craignant de transiger avec la vérité, il reste en dehors des initiatives de rapprochement qui se font jour chez les autres chrétiens, notamment pour répondre au problème posé en Afrique et en Asie lors de l’annonce du même Évangile par des Églises séparées entre elles[26]. Par ailleurs, une politique missionnaire de la part des catholiques romains en vue d’obtenir des conversions individuelles engendre chez les autres chrétiens une méfiance qui empoisonne les relations. Elle est spécialement active d’une part à l’égard de l’Église anglicane et d’autre part vis-à-vis des communautés orthodoxes tant en Europe orientale que parmi les émigrés russes des pays occidentaux. En particulier, les catholiques de rite oriental implantés en terre orthodoxe (Uniates) sont perçus comme « des loups sous la peau de brebis »[27].

D’entrée de jeu, Beauduin met les choses au point: «Ni prosélytisme[28], ni bienfaisance, ni conception impérialiste»[29], lit-on en sous-titre dans un article-programme de la revue Irénikon, qu’il fonde trois mois après l’ouverture d’Amay.

Le monastère, qui se transplantera en 1939 à Chevetogne (à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Namur), se consacrera intégralement à la prière pour l’unité, à un très sérieux travail de recherche historique et théologique, à l’information du public catholique romain, aux contacts sans idée préconçue avec les chrétiens de toutes les confessions. Le fondateur a voulu aussi qu’il soit une mise en œuvre, dans la communauté elle-même, de la démarche préconisée pour le rapprochement entre chrétiens[30]: on vivra deux spiritualités à travers la pratique conjointe d’une liturgie latine et d’une liturgie byzantine[31]; on affrontera dans le quotidien la difficile approche de l’autre et de sa différence au sein d’une communauté pluriculturelle et plurinationale.

Tandis qu'un style nouveau de vie monastique inquiétait les autorités bénédictines par son ouverture et la responsabilisation des moines (« Des individus parfaits, juxtaposés, délivrez-nous, Seigneur ! » écrit Beauduin[32]), une opposition à tout prosélytisme à l’égard des autres chrétiens heurtait de plein fouet plusieurs épiscopats catholiques européens, qui ne pardonnaient pas à Beauduin une baisse sensible des conversions individuelles à la suite, notamment, des idées diffusées par la revue Irénikon. Au fil des mois, tandis que le fondateur multiplie les initiatives pour étendre le mouvement, Rome, de son côté, multiplie les mesures restrictives : interdiction d‘autres fondations, fermeture d’une cellule féminine, rejet de constitutions monastiques conçues en fonction du travail œcuménique, limitation des activités à la seule Russie (inaccessible!), obligation de préparer les moines à des implantations missionnaires en terre orthodoxe... Le , Pie XI, par l’encyclique ''Mortalium Animos'' donne un coup de semonce aux artisans de l’Unité : « Il n’est pas permis, écrit le Pape, de procurer l’union des chrétiens autrement qu’en favorisant le retour des dissidents à la seule et véritable Église qu’ils ont eu jadis le malheur d’abandonner ». Donc interdiction de s’associer aux rencontres œcuméniques internationales. L’hiver sera long. Du jour au lendemain, la revue Irénikon perd près de 500 abonnés sur les 2000 qu’elle avait réunis. Cela ne suffisait pas. En décembre de la même année, trois ans après la fondation, dom Lambert est amené à démissionner de sa fonction de prieur; en 1931, il est exclu par Rome de son monastère, car il refuse de s’engager dans le prosélytisme : il ne pourra plus s’occuper publiquement d’œcuménisme; enfin, en 1932, par décision du Secrétaire d’État du Vatican, il est « séquestré » pour deux ans dans la rude Abbaye d'En-Calcat dans le département du Tarn (sud-ouest de la France) et complètement isolé du monde extérieur, avant de poursuivre un exil hors de Belgique imposé pour une durée indéterminée. Jamais il ne pourra s’expliquer. Il se soumettra et s’opposera même toujours à ce que l’on dise, à propos des injustices subies, du mal de l’Église, « sa mère ». De son côté, Amay-Chevetogne, menacé de suppression, connaîtra de terribles bourrasques pendant près d'un quart de siècle: il survivra parce que les moines l’auront voulu.

Pendant cette longue période, les idées feront peu à peu leur chemin. Ainsi, Paul Couturier (1881-1953), prêtre de Lyon, fait profession en 1933 comme oblat du Monastère de l’Union. Il devient l’apôtre de la semaine de prière pour l’Unité et réunit, en 1937, une équipe œcuménique de théologiens qui deviendra, en 1942, le « Groupe des Dombes ». L’ouvrage justement célèbre « Chrétiens désunis » (1937) du dominicain Yves Congar s’inspirera assez largement de conférences de dom Clément Lialine, moine d’Amay. Très prudemment, la revue Irénikon continue à nourrir la réflexion. Des apôtres de l’Unité travaillent discrètement en bien des endroits à faire évoluer les mentalités, tel le Centre d’Études Istina[33] tenu par les dominicains. Enfin, en 1950, l’objectif propre de Chevetogne en tant que « Monastère de l’Union » sera reconnu par Rome[34]. Les moines joueront un rôle important au Concile Vatican II qui, par le décret ''Unitatis redintegratio'' (1964), ouvrira la porte aux rencontres interconfessionnelles[35].

La fécondité d’un exil

On n’emprisonne pas l’Esprit Saint. Alors que le but réel de la condamnation était d’étouffer l’influence qu’il exerçait dans son milieu[36], l’exil ouvrira au Père Lambert un nouveau champ d’action. Dans le silence austère de l’abbaye d’En-Calcat tout d’abord, où il impressionnera ses confrères par son enseignement et par le sérieux qu’il mettra à pratiquer la vie monastique. Ensuite, pendant dix-sept ans, il sillonnera la France, diffusant une spiritualité pascale, trinitaire et ecclésiale, perspectives insolites à l’époque, portant ainsi à maturité l’impulsion reçue de son maître dom Columba Marmion. Il envisagera aussi le rôle que les monastères pourraient exercer au service de la pastorale locale. Il se rendra également plusieurs fois en Grande-Bretagne. Travailleur infatigable et grand épistolier, aumônier de communautés religieuses, prédicateur de retraites[37], homme de contacts, il était tout à son interlocuteur, éveillant ce qu’il y a de meilleur en lui.

En 1951, à l’âge de 78 ans, Beauduin pourra prendre place discrètement à l’hôtellerie de son monastère, qu’il avait dû quitter près de vingt-trois ans plus tôt. Il y décédera le , entouré des siens et officieusement réhabilité par Rome.

Sa pensée

La liturgie

Selon les chrétiens, Dieu désire ouvrir l'humanité au courant d'amour qui relie le Père au Fils et le Fils au Père par l'Esprit Saint[38]. Mais pour que ce projet se réalise, il faut le consentement de l'homme, aussi le Père a-t-il envoyé son Fils partager la condition humaine et combler ainsi le fossé qui sépare la créature du Dieu transcendant. La liturgie est l'acte rituel par lequel les croyants, unis à Jésus, donnent activement leur adhésion à cet appel. Les baptisés participent déjà dans la foi à la liturgie de l'au-delà telle que la décrit de manière imagée le livre de l'Apocalypse: sauf des modalités provisoires, sur la terre comme au ciel, c'est le même culte, réponse de l'homme à l'amour du Père[39]. Il s'ensuit que, par nature, la liturgie n'est pas une forme de dévotion parmi d'autres, c'est « la » prière de l'Église.

Au long des âges, les Églises locales ont intégré leur prière dans des livres liturgiques qui sont, dès lors, comme la cristallisation de la foi vécue et priée par la communauté au sein de laquelle ils ont pris naissance. La liturgie est donc, comme l'Écriture Sainte, une source pour l'étude du message chrétien: « c’est de la théologie […] à l’état natif, en pépites »[40].

Sous des symboles divers, qui allient « sentiment, imagination, intelligence, volonté »[41], la liturgie tend à faire jaillir du moindre geste, toutes les richesses théologiques qu'il contient[42]. « Tout est signe. [...] Nous devons nous résigner à ne pas voir toute l'ampleur des choses que nous célébrons »[43]. Par le baptême, la victoire du Christ ressuscité sur la mort et les forces du mal s'inscrit dans une vie d'homme. Par l’eucharistie se déploient toutes les virtualités du baptême : « L’eucharistie est dans le baptême comme le fruit est dans la fleur »[44]. Elle rend présent l’acte par lequel Jésus entraîne ceux qui sont réunis en son nom dans le don qu’il a fait de lui-même au Père et aux hommes tout au long de sa vie et spécialement sur la croix. Tous les membres de l’assemblée sont appelés à exercer activement le sacerdoce commun des baptisés[45] Dès lors, participer à l’eucharistie implique de prendre l’engagement d’assumer tout ce que la fidélité au Christ et à son évangile « va exiger dans le cours de la journée »[46] et de « s’obliger à une action de grâces quoi qu’il advienne »[47], tout en étant conscient que la source de cet agir ne peut venir que de Dieu[48].

À la différence d’une démarche de dévotion individuelle, la messe est un repas fraternel qui a la vertu de produire « notre communion les uns avec les autres »[49]. Par ailleurs, jamais l’Église « ne rompt le pain de l’Eucharistie sans nous rompre en même temps le pain de sa sainte Parole »[50]. Le Christ ressuscité transcende le temps et l'espace. Il rend le croyant présent aux scènes évangéliques comme s’ils en étaient contemporains : à chacun de se laisser interpeller et engager dans la disponibilité d’une écoute, ce qui fait passer le fidèle du statut d'observateur d'un récit du passé à celui d'acteur, dont la responsabilité est engagée dans le concret de son aujourd'hui[51].

La liturgie est donc tout autre chose qu’un rite ascétique en marge de l’existence. Son sens: « faire de toute la vie du Christ une réalité présente, sensible et opérante »[52] : elle est « la vraie école de vie chrétienne »[53].

L’Église

Les traités en usage s’intéressaient presque exclusivement aux structures juridiques et hiérarchiques de l’Église, aux preuves de son institution par Jésus sous l’autorité de Pierre et aux rapports avec le pouvoir civil. Un maître en la matière, saint Robert Bellarmin avait été jusqu’à écrire en 1601 : « Pour que quelqu’un puisse être déclaré membre de cette véritable Église, dont parlent les Écritures, nous ne pensons pas qu’il lui faille aucune vertu intérieure. Il lui suffit de professer extérieurement la foi et la communion des sacrements »[54]. Le contraste est brutal avec cette pensée de dom Lambert Beauduin : « L'Église est la projection mystérieuse dans le temps de la vie intérieure de Dieu »[55].

De même que le Christ a une double nature – humaine et divine -, ainsi son épouse, l’Église, présente une face visible et une face invisible : elle est à la fois réalité spirituelle et société terrestre provisoire avec ses limites et ses contraintes institutionnelles. Elle n'est pas le produit d'une démarche associative des hommes: son dynamisme de rassemblement trouve sa source dans la vie trinitaire, relation d'amour entre le Père et le Fils dans la communion de l'Esprit. Dans sa dimension visible, elle est signe efficace – sacrement – d’une réalité transcendante, « préexistant aux hommes qui s’y agrègent »[56] ; elle rend le Christ présent au sein du monde.

Une spiritualité individualiste est un contre-sens. En effet, la résurrection a fait de Jésus le premier-né d’une multitude de frères, la tête d’un grand corps – le Corps mystique – en continuel devenir jusqu’à la fin des temps. Un lien organique relie les membres entre eux en sorte que le comportement de chacun rejaillit sur l'ensemble. Au sein de ce corps, la cohésion est telle qu’on ne peut désormais atteindre la personne du Christ — la tête — sans atteindre en même temps le Christ total, tête et membres.

Dans sa partie visible, institutionnelle, des circonstances historiques ont progressivement conduit l'Église romaine à une centralisation qui a fait quelque peu oublier que l'Église du Christ est une communion d'Églises locales et que l'Église universelle est intégralement présente en chacune d'elles[57]. On perd trop souvent de vue que « l'insertion du chrétien au sein du Corps mystique ne se réalise que par l’appartenance à une communauté épiscopale »[58]. À la différence d'une affiliation juridique, cette intégration est progressive, selon l'engagement de chacun dans la vie de foi : « nous ne serons pleinement de l’Église qu’au ciel »[59]. L’évêque, successeur du collège des apôtres, est le centre de l’Église locale. Il doit être en communion avec l’évêque de Rome, le pape, « mais il n’est pas son délégué »[60]. Par ailleurs, sa fonction ne se limite pas à sa famille diocésaine, « le Christ, en effet, n’a pas choisi un seul apôtre, mais douze. Pierre sera leur chef, mais tous les douze participent au souverain magistère »[61].

En conclusion, comme dans le cas de la liturgie, dom Lambert Beauduin se révèle, par sa pensée sur l’Église, précurseur du concile Vatican II.

La démarche œcuménique : l’unité entre chrétiens

Quelques mois à peine après l’ouverture du Monastère de l’Union, Beauduin publiait un article dont le titre révèle d’emblée un esprit : « L’Occident [catholique] à l’école de l’Orient [orthodoxe] »[62]. Mais deux ans plus tard, en 1928, Pie XI écrit, dans l’encyclique Mortalium Animos, qu'on ne peut accorder de l' « autorité à une fausse religion chrétienne, tout à fait étrangère à l’unique Église du Christ »[63]. Une seule voie vers l'unité: le retour pur et simple des hérétiques et schismatiques - les protestants, anglicans et orthodoxes - dans le giron de l’Église romaine. La seule approche : inviter l'autre à se convertir. Or, dès les toutes premières pages de la revue Irénikon, Beauduin avait affiché la méthode d'Amay: « Pas de pêche à la ligne dans le vivier du voisin », mais pas davantage de « pêche au filet »[64]. Pas de prosélytisme[65].

Le projet du monastère de l'Union se trouve-t-il d'emblée compromis par l'intervention pontificale? Avec prudence, Beauduin invite à prendre son temps, à faire d'abord un travail sur soi-même et à entretenir des contacts qui agiront peu à peu sur les mentalités. Envisager des discussions dogmatiques ou des négociations entre hiérarchies des différentes Églises est prématuré: « L'histoire est là, écrira-t-il un jour, pour prouver combien ont été éphémères les essais tentés sans harmonie préalable des esprits et des cœurs »[66]. Travailler aujourd'hui patiemment pour les générations futures et prendre d'abord le temps de se connaître mutuellement. Avec le génie qui le caractérise, Beauduin pose les jalons successifs du long cheminement vers l’unité : « se connaître, se comprendre, s’estimer, s’aimer ». Ces quatre balises figurent telles quelles dans six œuvres de Beauduin et en outre plusieurs fois ailleurs sous des formes équivalentes: c'est dire l'importance qu'il attribue à cette méthode.

Il importe d'intégrer l'esprit de la démarche œcuménique dans sa vie personnelle: vivre d'abord soi-même le mystère de l'Église. La doctrine du Corps mystique est le fondement de tout travail pour l'union. Ne pas négliger le rôle significatif joué par la liturgie: elle est le lieu où, dans toutes les confessions chrétiennes, se vit une réponse au don de Dieu. Si on perd de vue la dimension invisible de l'Église, on s'engage inévitablement dans un contexte de polémique.

Procéder à une élucidation doctrinale qui conduise à une compréhension plus adéquate, plus exacte de la vraie doctrine[67]. « Tout rapprochement qui s'opérerait au prix de concessions doctrinales [...] serait pire que la division »[68]. Donc toute la vérité catholique, mais aussi - et c'est important - rien que la vérité[69].

Tout en affirmant clairement ses convictions, se mettre humblement à l’écoute de l’autre dans des échanges francs et cordiaux sans l'« obliger à passer par nos catégories »[70] et nos systèmes de pensée. S’ouvrir à la théologie, aux institutions, à la culture des autres chrétiens, dégager l’essentiel du christianisme d’apports, profitables peut-être, mais qui relèvent en fait de contingences historiques, car « l’Église du Christ n’est ni latine, ni grecque, ni slave »[71]. S’atteler à de solides études théologiques, bibliques, se pencher sur les écrits des grands témoins des premiers siècles qu’il est d’usage d’appeler « les Pères de l’Église ». Une recherche historique purifiera la mémoire des jugements simplistes et erronés, tout en dégageant les vraies causes des ruptures du passé, car « derrière des prétextes théologiques » invoqués autrefois, se cachent parfois « des ambitions à satisfaire, des orgueils froissés »[72]. Exposer en toute clarté ce qui nous divise tout en se rappelant que « le langage humain est impuissant à épuiser le vrai »[73], que les définitions dogmatiques conciliaires sont à interpréter à la lumière des débats qui en furent les creusets. Quant à la communion de l’ensemble des Églises avec le successeur de Pierre, si elle est essentielle, la manière dont peut s’exercer cette centralisation est susceptible de varier dans le temps et l’espace[74].

Le travail œcuménique n’est pas une spécialité, même s’il requiert des spécialistes. Il n’est pas facultatif, car il répond à un appel de Jésus à la dernière Cène. Tout chrétien est appelé à devenir, là où il se trouve, « facteur d’unité. De l'effort combiné de toutes ces énergies unificatrices surgira enfin, à l'heure voulue par Dieu, cet Unum parfait, suprême souhait et suprême espérance »[75].

Le parcours vers l’union sera long et « demande des siècles »[76]. Avoir le courage de renoncer à des impatiences bien compréhensibles pour s’inscrire dans le temps de Dieu, de qui seul peut venir le don de l’unité.

Spiritualité

« Dites-moi comment vous priez, et je vous dirai en qui vous croyez »[77]. À l’époque, la pratique catholique s'adressait souvent à un Dieu solitaire, dominant et moralisateur, proche du déisme, « monothéisme impersonnel qui n'est plus qu'un très vague christianisme »[78]. Marqué par son maître, dom Columba Marmion, le P. Lambert affirme que « le dogme [...] qui le plus de portée pratique, c'est celui de la Sainte Trinité »[79]. Il enseigne une vérité qu’il qualifie « d’explosive » : nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, mais les fils du Père dans le Fils[80]. Dieu n'a pas voulu que nous marchions vers Lui le front courbé. Jésus, en assumant la condition humaine, a fondé la race de ceux qui diront « oui ! »: l'Esprit Saint, en les transformant, fera d'eux « les frères du Verbe incarné. Et ainsi, tous nous retournons au Père par le Fils dans l'unité du Saint-Esprit »[78]. D'où l'importance de la vie liturgique, qui est une expression éminente et la réalisation, dans le visible, de cette réalité transcendante. Chacun conserve le droit de refuser son adhésion: notre liberté « confère à notre existence son caractère tragique et sa formidable portée »[81].

L’Esprit Saint, répandu par le Christ ressuscité, vient créer en l’homme « un nouveau mode d’être »[82], « comme le fer dans un brasier reste fer et devient feu »[83]. En se donnant, il rassemble les hommes en Église. Aussi le chrétien est-il appelé à « vivre dans l'Église, de l'Église et pour l'Église »[84]. « En vertu de la communion des saints, notre sainteté personnelle rend au centuple à cette même Église ce qu'elle nous a apporté »[85].

Prier pour avoir l'intelligence de la Bible[86]. Aborder l'Écriture Sainte, l'âme pleine de respect à l'instar du Russe qui se prépare, dans le jeûne et la prière, à peindre une icône. S'y enfoncer pour « en sortir catholique »[87].

La tentation est grande de s'évader dans le spirituel: c'est se couper du Verbe incarné « Dans la mesure même où nous diminuons le contact avec les choses visibles, dans la même mesure nous diminuons notre participation à la Rédemption »[88]. Quant à la place de la prière, action et contemplation ne font qu’un : « sans contemplation, pas de vraie activité, sans activité, pas de vraie contemplation »[89]. Dans la vie professionnelle, il y a lieu d’exceller, « ne fît-on que des épingles »[90].

Dans notre démarche vers Dieu, il importe d'inverser les perspectives: passer d'un anthropocentrisme, qui nous est naturel, à une attitude centrée sur Dieu: il s'agit moins de prétendre se hisser jusqu'à Lui par un effort moral, que de répondre, dans le concret, à une initiative gratuite de sa part. « Voir les choses comme Dieu les voit, c'est les voir sous leur vrai point de vue »[91].

Avant de choisir les mortifications et pénitences conseillées par les manuels de l’époque, Beauduin recommande de commencer par accepter les contraintes de l’existence. La véritable ascèse n’est pas une sorte de mort à soi-même : elle consiste à évacuer en soi les germes de mort pour qu’émerge la vie; il faut cependant s'y adonner avec modération: « gardons-nous de courir avant de savoir marcher »[92]. Par ailleurs, « il n'y a d'ascèse valable pour nous que celle qui nous associe pleinement à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus Christ »[93]. Il est important de cultiver la joie et d'aimer la beauté.

La contemplation quasi exclusive de la souffrance du Christ sur la Croix avait, depuis longtemps, généré en Occident un certain dolorisme. La résurrection de Jésus se ramenait à une sorte de « happy end » sans guère de conséquences pratiques pour la vie quotidienne des croyants. Beauduin, au contraire, étonnait par la lumière pascale qui émanait de lui, même dans les moments les plus dramatiques de sa vie[94], conscient qu'il était de la victoire acquise par le Christ sur toutes les forces de mort. Croix et résurrection sont inséparables, aussi avait-il dédié le monastère de l'Union à la Croix glorieuse.

La vie est un pèlerinage. Au terme de notre existence terrestre, la résurrection du Christ produira pleinement ses effets en chacun. À ce moment, « ce n’est pas la joie qui entrera en nous, […] mais c’est nous qui entrerons en elle »[95].

En résumé, Beauduin propose une spiritualité théocentrique, résolument trinitaire, ecclésiale, pascale, liturgique, solidement incarnée dans les réalités humaines, alliant prière et action, vécue comme une réponse joyeuse aux projets gratuits du Père de rassembler l'humanité en son sein[96].

Conclusion

Le charisme propre à Dom Lambert Beauduin fut d'allier la perspicacité du regard à la maîtrise de l'homme d'action[97]. Là où beaucoup se contentaient de l’ « évidence » des habitudes, son opiniâtreté réussit à ouvrir des brèches d’où jaillirait la vie. Et cela parce qu’il était un homme de foi.

Ainsi, il fallait briser la cloison qui emprisonnait le culte dans un rituel froid et tracassier pour découvrir qu’il est, par nature, exultation d’une humanité qui consent à se laisser introduire par le Christ ressuscité dans la vie même de Dieu. Une participation active aux célébrations conduira les fidèles à faire l’expérience de l’Église, communauté de vie.

Hypertrophier, comme on le faisait, la dimension juridique de l’Église fait écran à la vie qui relie organiquement entre eux les membres d’un grand corps, appelé Corps mystique, dont le Christ est la tête. Prendre conscience de cette solidarité invisible et en assumer les conséquences transforme l’existence de tous les jours.

Penser que l’on répond à l’appel de Jésus à l’unité entre les chrétiens en attendant que les autres viennent à soi et renoncent à leur différence, est une prétention arrogante et, de surcroît, stérile car elle prive de l’enrichissement et du dynamisme qu’apporte l’écoute respectueuse de l’autre dans son vécu.

La contemplation des souffrances de Jésus ne doit pas s’arrêter à l’humiliation de la croix, comme y conduit, depuis trop longtemps, un dolorisme faussement chrétien. C'est dans la lumière pascale qu'il nous faut traverser nos épreuves avec le Christ.

Se rendre compte également que la seule ascèse authentique ouvre à la vie. Nous n’avons pas non plus à aligner des mérites et à tenter de nous soulever par un effort vertueux vers le Très-Haut : que nos efforts soient simplement une réponse joyeuse à l’amour prévenant et gratuit de Dieu.

De telles intuitions, portées à bout de bras, touchaient au cœur même du message chrétien.

Le génie de Beauduin fut d’abord de traduire en entreprise pastorale les apports des travaux sur la liturgie effectués par certains chercheurs au XIXe siècle et de mettre son projet en œuvre par un travail d'équipe et un ensemble d’initiatives convergentes. Le même trait de génie se manifesta lorsqu’il voulut inscrire son idéal œcuménique dans une institution permanente alliant recherche approfondie, prière et contacts : un monastère entièrement consacré à l’Union. Pour appuyer le mouvement, de part et d’autre un organe alimenterait et diffuserait la pensée : Les Questions liturgiques et Irénikon. Les deux périodiques poursuivent cette mission aujourd’hui encore.

Dom Lambert était un grand travailleur et son action plongeait ses racines dans les ouvrages des meilleurs théologiens, chez les témoins de la grande tradition et particulièrement dans les travaux conciliaires[98]. Mais ce travail serait resté celui d’un penseur isolé si un groupe important de disciples, inspirés en profondeur et soutenus dans la durée, n’avait contribué à faire évoluer peu à peu les mentalités. Un souffle de vie avait entretemps élargi les cloisons des idées reçues sur l’obéissance monastique. Beauduin a conduit les moines de l’Union à assumer leurs responsabilités dans la poursuite de l’objectif commun. Quoi qu’on ait prétendu, il était un moine, au vrai sens du terme. Il l’a montré à En-Calcat, mais aussi tout au long de son exil, car il transportait sa cellule comme l’escargot sa coquille.

Pour lui, le Christ était tout, ce qui l’entraînait à un amour profond de l’Église, car le Corps est inséparable de la Tête. Alors que depuis de longues années, il ne pouvait plus gérer les mouvements dont il avait été l’initiateur, liturgie et union des chrétiens animaient plus que jamais une vie intérieure profondément unifiée dans la louange du Père. En témoignent ceux qu’il a côtoyés au long de son exil.

Bref, une œuvre qui tombait à point nommé, car la dynamique une fois amorcée, ferait tache d’huile pour trouver sa consécration au concile Vatican II.

En résumé, Beauduin fut un précurseur parce que homme de foi. Sa fréquentation ne laissait rien en place: celui qui adorait un Dieu solitaire découvre un Dieu-Trinité, nœud de relations plongeant au cœur de l’humain ; la soumission à un Dieu tout-puissant devient amour filial et partage de la vie du Père; l’assistance passive à des rites coupés de l’existence se mue en participation joyeuse dans le concret du quotidien au don que le Christ fait de lui-même ; une piété individuelle devient ecclésiale et solidaire; l’Écriture Sainte et les traités de théologie sont désormais une nourriture substantielle ; la prétention du savoir et de détenir toute la vérité fait place à une écoute respectueuse de ce qui conduit l’autre dans l'existence; une ascèse mortifiante se fait accueil résolu de la vie; les épreuves les plus désespérantes deviennent une traversée avec le Christ vers l’aube de Pâques.

En dépit de l’injuste et longue persécution par laquelle les autorités ecclésiastique ont voulu le discréditer et le réduire au silence, son charisme principal, selon de nombreux témoins, a été de faire aimer l‘Église.

Bibliographie

Liturgie

- La Piété de l’Église, Principes et faits, Louvain, Maredsous, 1914, 100 p.

- Essai de manuel fondamental de liturgie, dans Les Questions liturgiques, t. 3, 1912-1913, p. 56-66, 143-148, 201-209, 271-280; t. 4, 1913-1914, p. 350-361; dans Les Questions liturgiques et paroissiales, t. 5, 1920, p. 83-90, 217-228; t. 6, 1921, p. 45-56, 192-206

- Normes pratiques pour les réformes liturgiques, dans La Maison-Dieu, 1, 1945, p. 9-22.

- La Messe, sacrifice de louange, dans La Messe et sa catéchèse (Vanves, -) (Lex Orandi, 7), Paris, Cerf, 1947, p. 138-153.

- La Liturgie: Définition - Hiérarchie - Tradition, dans Les Questions liturgiques et paroissiales, t. 29, 1948, p. 123-144.

Œcuménisme

- Une Œuvre Monastique pour l’Union des Églises, Mont-César, [1925].

- De quoi s’agit-il? dans Irénikon, t. 1, 1926, p. 4-10.

- Dans quel esprit nous voudrions travailler, dans Irénikon, t. 1, 1926, p. 117-119.

- Le vrai travail pour l’Union, dans Irénikon, t. 3, 1927, p. 5-10.

- Notre travail pour l’Union, dans Irénikon, t. 7, 1930, p. 385-401.

- Mémoire sur l’Œuvre d’Amay, Pâques [24 mars] 1940 ,18 p. dactylographiées, Archives de Sint-Andriesabdij (Loppem), Brugge, Th. Nève, Chevetogne.

- L’unité de l’Église et le Concile du Vatican, dans L. BEAUDUIN, A. CHAVASSE, P. MICHALON, M. VILLAIN, Église et Unité. Réflexions sur quelques aspects fondamentaux de l’Unité chrétienne, (Ad unitatem, 5), Lille, 1948, p. 13-56.

- Jubilé du Monastère de l’Union (1925-1950), dans Irénikon, t. 23, 1950, p. 369-376 et t. 24, 1951, p. 28-36.

- Lettre au professeur Hamilcar S. Alivisatos, Chevetogne, , copie, Archives d’Amay-Chevetogne, LB, 11.

Spiritualité

- Notes sur l’ascèse, dans Revue Catholique des Idées et des Faits, 11e année (1932), no 51, p. 1-4.

- La liturgie, source de vie spirituelle, dans La Vie Spirituelle, t. 71, 1944, p. 333-351.

- Une liste des œuvres publiées et des œuvres inédites de Dom Lambert Beauduin figure dans Raymond LOONBEEK et Jacques MORTIAU, Un pionnier, Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité des chrétiens, Louvain-la-Neuve, Chevetogne, 2001, p. 1547 à 1565. On y trouve aussi un relevé des fonds d’archives le concernant aux pages 1565 à 1578.

Sélection de travaux

- Dom Lambert Beauduin (1873-1960). In Memoriam, éditions de Chevetogne [1960], 84 p.

- O. ROUSSEAU, Un homme d’Église. Dom Lambert Beauduin, initiateur monastique, dans La Vie spirituelle, t. 104, 1961, p. 45-64.

- L. BOUYER, Dom Lambert Beauduin. Un homme d’Église, [Paris, Tournai], Casterman, 1964, 185 p., rééd. Paris, Cerf, 2009, 186 p

- M. CAPPUYNS, Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Quelques documents et souvenirs, dans Revue d’histoire ecclésiastique, t. 61, 1966, p. 424-454 et 761-807.

- A. HAQUIN, Dom Lambert Beauduin et le renouveau liturgique (Recherches et synthèses de sciences religieuses, section Histoire 1), Gembloux, Duculot, [1970], XVIII-254 p.

- Sonya A. QUITSLUND, Beauduin. A Prophet Vindicated, New York, Paramus N.J., Toronto, Newman Press, [1973], XVIII-366 p.

- J.J. VON ALLMEN et alii, Veilleur avant l’aurore. Colloque Lambert Beauduin, Chevetogne, 1978, 296 p.

- A. HAQUIN, L’exil de Dom Lambert Beauduin au monastère d’En-Calcat (1932-1934), dans Revue d’histoire ecclésiastique, t. 80, 1985, p. 51-99 et 415-440.

- Raymond LOONBEEK et Jacques MORTIAU, Un pionnier, Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité des chrétiens, 2 vol., Louvain-la-Neuve, Collège Érasme; Éditions de Chevetogne, 2001, XXX-1612 p., ill.

- Jacques MORTIAU et Raymond LOONBEEK, Dom Lambert Beauduin, visionnaire et précurseur, Paris, Cerf, Chevetogne, 2005, 280 p., ill.

- A. HAQUIN et alii, Le centenaire du mouvement liturgique de Louvain, Congrès liturgique de Ciney, 2-3 oct. 2009, dans Questions Liturgiques, t. 91, 2010, p. 5-41

- Florentin Adrian Crǎciun, La théologie eucharistique au XXe siècle - un apport des théologiens catholiques et orthodoxes : similitudes, convergences et différences dans les oeuvres de Lambert Beauduin, Odon Casel, Alexandre Schmemann et Dumitru Stăniloae (thèse de doctorat), Fribourg, , 574 p. (lire en ligne).

Notes et références

- Congrégation fondée récemment avec l’approbation de l’évêque de Liège, Mgr Doutreloux, par un prêtre de la congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun, pour remédier à la fracture qui s’était produite entre l’Église et le monde du travail.

- Ce n’est qu’en 1922, qu’un décret de la S. C. des Rites confiera à l’évêque du lieu la responsabilité de décider de l’opportunité d’autoriser la messe dialoguée.

- Spécialement Gérard van Caloen (1853-1932), Laurent Janssens (1855-1925), Maurice Festugière (1870-1950), Eugène Vandeur (1875-1967).

- [LB = Dom Lambert BEAUDUIN], dans La Vie liturgique, n. 2, 1909, p. 3.

- Prédicateur de retraites et conseiller spirituel, devenu abbé de Maredsous après avoir été prieur au Mont-César. Ses enseignements, rassemblés dans plusieurs ouvrages, ont connu une très large diffusion et furent traduits en une dizaine de langues. Il a été déclaré « bienheureux » en l’an 2000 par Jean-Paul II.

- Voir le témoignage de dom C. Mohlberg à dom F. Vandenbroucke, 28 janvier 1959, Archives de l’Abbaye du Mont-César, LB, Jubilé du mouvement liturgique 1909-1959.

- « Si l’on m’eût dit, raconte-t-il à propos des traités de théologie qu'il avait étudiés au séminaire, “ce sont des phénomènes qui se passent en vous”, j’aurais prié pour mieux comprendre et tâché de comprendre pour mieux prier ; on étudiait cela comme un théorème de géométrie ou d’algèbre » (LB, Retraite à l’abbaye SS. Jean et Scholastique, 1914, 4e conférence, Archives de l’abbaye de Maredret).

- Dom Gérard van Caloen avait déjà publié en 1882 un « Missel des Fidèles » ainsi qu’un « Petit Missel des Fidèles ».

- L’œuvre connaîtra de multiples traductions.

- C’est ainsi que, plus tard, il se montrera réticent quant à la traduction pure et simple des textes liturgiques dans la langue du peuple.

- En particulier l’abbaye rhénane de Maria-Laach.

- Dom Ermin Vitry (1884-1960), moine de Maredsous et ami de dom Lambert, jouera un rôle important comme animateur du mouvement liturgique américain.

- R. AUBERT, Dom Lambert Beauduin dans le monde et l’Église de son temps, dans Unité des Chrétiens, no 29, janvier 1978, p. 2.

- Ainsi le manuel classique Ad. TANQUEREY, Synopsis theologiae dogmaticae fundamentalis, Paris, Tournai, Rome, 21e éd. 1925, sur les 282 pages de la partie sur l’Église, ne consacre que 6 pages aux relations entre le Christ et l’Église.

- LB, Mémoires de ma vie, AAC [= Archives d’Amay-Chevetogne], LB, 1, 7.

- « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé […]. Qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi » (Jn 17, 21-23).

- [LB], Projet d’érection d’un institut monastique en vue de l’apostolat de l’union des Églises, AAC, M, 1.

- Un écart entre le texte d’Equidem Verba et le projet de Beauduin a pour origine l’intervention de d’Herbigny qui en a déformé l’esprit et limité le champ d’action à la seule Russie, alors que dom Lambert visait un rapprochement avec tous les chrétiens : orthodoxes, anglicans et protestants. Ce sera, plus tard, prétexte à d’interminables controverses entre Rome et le Monastère de l’Union et au sein de la communauté elle-même.

- L’abbaye de Seckau de la congrégation allemande de Beuron et celle du Mont-César ont été les seules à réagir de manière significative.

- [LB], Une Œuvre Monastique pour l’Union des Églises, Louvain, Mont-César, s.d. [mai 1925]. La plaquette sera traduite en néerlandais, anglais et allemand.

- Dans Lord HALIFAX, The Conversations at Malines (1921-1925), Londres, 1930, p. 251-261. Réédition Malines, 1977. Beauduin suggère une formule d’autonomie relative apparentée aux patriarcats : idée géniale, mais on lui reprochera avec véhémence d'appuyer son argumentation sur une erreur historique. Il écrira plus tard que Rome n’a pas à imposer une formule et qu’il vaut mieux laisser aux autres confessions la liberté de découvrir, quand le temps viendra, la manière dont l’union pourrait être envisagée (Voir LB, Notre travail pour l’Union, dans Irénikon, t. 7, 1930, p. 392-393).

- Ces rencontres, qui s’échelonnèrent de 1921 à 1926, avaient été demandées à l’Archevêque par lord Halifax, anglican très désireux de travailler à un rapprochement avec l’Église catholique et un prêtre lazariste français, Fernand Portal qui, non sans de graves difficultés avec Rome, avait pris diverses initiatives pour ouvrir les catholiques aux autres confessions chrétiennes. Déjà à la fin du XIXe siècle, ils avaient formé ensemble le projet de réunir une commission mixte de théologiens et fondé, en 1895, la Revue anglo-romaine dans la perspective d’un rapprochement exempt de polémique.

- Ildefonse Dirks (1874-1940), moine de Maredsous puis membre de l’équipe fondatrice de l’abbaye du Mont-César. Il y exerça la fonction d’économe avant d’être envoyé au Collège grec de Rome où il connut Beauduin, Gillet et Rousseau. Dynamique et d’un grand dévouement, il sera un inconditionnel de dom Lambert, spécialement lors des démêlés de ce dernier avec les autorités romaines.

- Après avoir inspiré et assisté efficacement dom Lambert à la préparation et au lancement du Monastère de l’Union, Louis (Lev) Gillet sera attiré de plus en plus par la mystique orientale au point que, trois ans plus tard, découragé par l’opposition des autorités romaines à la démarche œcuménique, il passera à l’orthodoxie tout en affirmant rester catholique romain. Voir E. BEHR-SIGEL, Lev Gillet. « Un moine de l’Église d’Orient ». Un libre croyant universaliste, évangélique et mystique, Paris, 1999.

- Parmi quelques exceptions remarquables, on notera, autour des années 1887-1894, les initiatives et interventions de dom Gérard van Caloen, moine de Maredsous, qui inspirera Beauduin.

- La Conférence d’Edimbourg (1910) rassemble 1200 délégués représentant les diverses œuvres missionnaires. Un pas sera franchi lorsque la conférence Foi et Constitution réunira à Lausanne (1927) les délégués de 108 Églises en tant que telles.

- LB, lettre à dom Bernard Capelle, Jérusalem, 27 novembre 1929, AAC, Reynders.

- Prosélytisme : démarche qui tend à faire des adeptes, quitte à imposer à l’autre ses propres convictions sans respecter suffisamment la vocation propre de celui-ci.

- [LB], Dans quel esprit nous voudrions travailler, dans Irénikon, t. 1, mai 1926, p. 117.

- « Réalisons d’abord entre nous cette parfaite unité que nous voudrions réaliser entre tous les chrétiens » (LB, lettre à l’abbé Léon de Ruyck, qui pense entrer à Amay, 11 mars 1926, AAC, CR).

- . Pour dissiper toute équivoque et se démarquer des attitudes uniates, le fondateur déclare formellement que la célébration de la liturgie en rite byzantin « a uniquement pour but de faciliter aux moines de l’Union la compréhension et l’amour de la foi et de la piété de leurs frères d’Orient et d’éclairer à l’occasion les fidèles d’Occident sur les beautés des rites orientaux » (Les œuvres. Déclaration, dans Irénikon, t. 3, 1927, p. 312).

- LB, lettre à un prieur, Rome, 14 mars 1924, AAC, O. Rousseau.

- Le Centre Istina fut fondé en 1927. Orienté au début vers le monde slave et l’accueil des immigrés russes, il étendit ses activités après la seconde guerre mondiale à l’ensemble de l’Europe orientale, puis aux protestants et aux chrétiens du Proche-Orient. Il joua un rôle important au concile Vatican II. Il poursuit sa mission aujourd’hui.

- Voir Card. E. Tisserant, lettre à dom Théodore Nève, Rome, 15 juin 1950, copie AAC,M, Corresp. Congr. Orientale.

- Il faudra cependant attendre 1995 pour que, par l’encyclique Ut unum sint Jean-Paul II prenne enfin le contre-pied de Mortalium Animos.

- « Attendu que sa permanence en Belgique et dans d’autres lieux très fréquentés serait inopportune, non pour des raisons de mœurs, mais pour son caractère trop entreprenant… » (Mgr M. d’Herbigny, lettre à Mgr V. La Puma, secrétaire de la Congrégation des Religieux, Rome, 29 mai 1931, AAC, FR, R, V/35. Traduction).

- Des allusions contenues dans les seules lettres conservées ont permis de dénombrer, sans compter les récollections, cent trente-six retraites, dont les trois-quarts au cours de son exil, mais il dut en prêcher en fait sensiblement davantage.

- LB, Cours de liturgie [avant 1915], notes de dom Hildebrand (Zimmermann), AAC, LB, 23.

- « Ici-bas, nous sommes dans la crypte, [...] mais nous entendons déjà quelque chose des chants de la nef par la liturgie de la terre, qui est l'écho de la liturgie du ciel » (LB, Retraite à l'abbaye SS. Jean et Scholastique, 1914, 4e conférence, Archives de l'abbaye de Maredret).

- LB, La liturgie, source de vie spirituelle, dans La Vie spirituelle, t. 71, 1944, p. 346.

- LB, La messe en Orient et en Occident, confér. à l’Institut S. Serge, 1953, AAC, LB, 13/6.

- LB, La Vie liturgique, 1909, no 2. p. 4.

- LB, Cours de liturgie, Vanves, 1946, notes d'auditrice, AAC, LB, Liturgie, 3, CPL, dossier 31.

- LB, Baptême et Eucharistie, dans La Maison-Dieu, 6, 1946, p. 58.

- La doctrine du sacerdoce commun des baptisés sera remise en valeur par le concile Vatican II. Quant au ministère ordonné, sa fonction est de permettre, au cours d'une célébration, aux membres d'une communauté locale d'exercer leur sacerdoce de baptisés, participation à l'offrande sacerdotale de Jésus (Voir LB, Liturgie: Définition - Hiérarchie - Tradition, dans Les Questions liturgiques et paroissiales, t. 29, 1948, p. 133-134).

- LB, La liturgie, source de vie spirituelle, dans La Vie spirituelle, t. 71, 1944, p. 344.

- Cité dans Sœur Marie-Anselme LUQUET, Quelques souvenirs des années 1934-1938, 1976, AAC, LB, 19/3.

- Voir LB, Essai de manuel fondamental de liturgie, dans Les Questions liturgiques, t. 6, 1921, p. 201.

- LB, Jubilé du monastère de l’Union (1925-1950), dans Irénikon, t. 23, 1950, p. 375.

- LB, retraite monastique à l’abbaye N.D. d’Orval, 1951, AAC, LB, 22/9.

- À travers les phrases de l'évangile dominical, « la personne divine et la personne humaine sont en tête à tête: un courant passe qui relie l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu, le cœur de l'homme à l'amour divin » (LB,Le culte des saints dans la liturgie, dans La Maison-Dieu, 21. 1950, p. 76).

- LB, L'Église, note manuscrite, AAC, LB, 23.

- LB, La Liturgie pascale, dans Les Questions liturgiques, t. 2, 1911-1912, p. 298.

- R. Bellarmin, cité dans Br. Forte, L’Église, icône de la Trinité, [Paris, 1985], p. 14.

- LB, Plan de retraite. L'Église, AAC, LB, 23.

- LB, Les effets du baptême, ms., s.d., AAC, LB, 23.

- Cet aspect de l'ecclésiologie sera remis en évidence par le concile Vatican II.

- LB, L’unité de l’Église et le Concile du Vatican, dans L. Beauduin et alii, Église et Unité, Lille, 1948, p. 38.

- LB, La vie de l’Église, conférence, 1934, dans Bulletin mensuel des Oblates Séculières et de l’Union Spirituelle des Veuves de France, janvier-février 1935, p. 152.

- LB, L’infaillibilité du pape et l’Union, dans Irénikon, t. 5, 1928, p. 237.

- Ibidem.

- Dans Irénikon, t. 1, 1926, p. 10-20 ; 65-73.

- Pie XI, relativement ouvert à un rapprochement avec l'Orient orthodoxe, connaît un revirement après 1925, à la suite d'interventions de certains évêques et sous la pression de membres de la Curie romaine.

- [LB], De quoi s'agit-il?, dans Irénikon, t. 1, 1926, p. 9.

- Beauduin ne suspecte pas la sincérité de ceux qui pratiquent le prosélytisme, mais cette poursuite de conquêtes isolées est hautement préjudiciable au rapprochement des Églises (LB, De quoi s'agit-il?, dans Irénikon, t. 1, 1926, p. 8). Newman, en 1841, soulignait déjà que la politique de prosélytisme creuse un fossé entre les Églises (Voir J.-H. Newman, Apologia.)

- LB, Mémoire sur l'œuvre d'Amay, rapport à dom Théodore Nève, Pâques [24 mars] 1940, Archives de Sint Abdriesabdij, Th. Nève, Chevetogne, 3, 1940.

- LB, L'Infaillibilité du Pape et l'Union, dans Irénikon, t. 3, 1927, p. 450.

- LB, De quoi s'agit-il?, dans Irénikon, t. 1, 1926, p. 6.

- Ibidem, p. 8.

- LB, lettre à l'abbé Jean Jadot, Mont-César, 4 novembre 1931, AAC, LB, 11.

- LB, Notre travail pour l’Union, dans Irénikon, t. 7, 1930, p. 395.

- LB, Parole pontificale, dans Irénikon, t. 1, 1927, p. 22.

- LB, notes de préparation d’une retraite, AAC, LB, 22/8.

- Voir LB, La Centralisation romaine, dans Irénikon, t. 6, 1929, p. 145-153.

- LB, Notre travail pour l'Union, dans Irénikon, t. 7, 1930, p.399. L'importance que Beauduin attribue à la Communion des saints dans le cheminement vers l'Unité est manifeste: la citation est reprise de son premier article d'Irénikon ([LB], De quoi s'agit-il?, dans Irénikon, t. 1, [avril] 1926, p. 9); on la retrouve, presque identique, dans deux autres articles (L'Encyclique « Mortalium Animos » du 6 janvier 1928, dans Irénikon, t. 5, 1928, p. 91} ainsi que Union et Conversions, Ibidem, p.492).

- LB, lettre au professeur Hamilcar Alivisatos, Chevetogne, 24 mai 1954, copie; AAC, LB, 11.

- LB, Cours de liturgie, Vanves, 1946, notes d'étudiant, p. 39, AAC, LB, Liturgie, 3, CPL, dossier 31.

- LB, Essai de manuel fondamental de liturgie, dans Les Questions liturgiques, t. 4, 1913-1914, p. 361.

- LB, La vie au sein de la Trinité, idéal de vie chrétienne, conférence, 1948, dans Les Amis du Bec-Hellouin, no 124, 1998, p. 23.

- LB, Retraite monastique à l'abbaye N.D. d'Orval, 1951, AAC, LB, 22/9.

- LB, Note manuscrite, AAC, LB, Fiches.

- LB, retraite à la communauté monastique du Mont-César, 1920, 6e confér., AAC, LB, 22/1.

- LB, retraite sacerdotale à l’abbaye du Mont-César, 1931, Archives diocésaines de Chartres, Muller.

- LB, lettre à dom Olivier Rousseau, Rome, 13 février 1924, AAC, OR, 2.

- LB, Retraite à l'abbaye SS. Jean et Scholastique, 1914, 8e conférence, Archives de l'abbaye de Maredret.

- LB, Conversation du 3 octobre 1937 avec l'abbé Roger Poelman.

- LB, lettre à l'abbé Édouard Beauduin, Chatou, 3 février 1945, Archives de l'Université catholique de Louvain, Faculté de théologie, Ed. Beauduin.

- LB, retraite (Louvain ?), s.d., AAC LB, 22/10.

- LB, 15e conférence aux moines d’Amay, 1928, AAC, LB, 16/18.

- LB, retraite d’ordination, Liège, 1946, AAC, LB, 22/8.

- LB, Retraite à l'abbaye SS Jean et Scholastique, 1914, 10e conférence, Archives de l'abbaye de Maredret.

- LB, Principes théologiques au point de vue ascétique, AAC, R. Poelman.

- LB, La Piété de l'Église. Principes et faits, Louvain, Maredsous, 1914, p. 54.

- Exclu récemment par l'autorité romaine de son œuvre ainsi que du Monastère de l'Union avec deux de ses moines, Beauduin souligne, dans une lettre, que la situation actuelle d'eux trois leur permet de vivre plus réellement les fêtes pascales. Il ajoute: « Le Christ ressuscité nous suffit, n'est-ce pas? » (LB, lettre à G. Laporta et Br. Reynders, Rome, 1er avril 1931, AAC, Br. Reynders.

- LB, retraite à l’abbaye SS. Jean et Scholastique à Maredret, 1920, 2e conférence, Archives de l’abbaye de Maredret.

- D'aucuns s'étonneront que, dans ses écrits, Dom Beauduin n'évoque guère le précepte de l'amour du prochain. En fait, plutôt que d'adopter le point de vue d'un moraliste, il voit dans l'adhésion au projet du Père de rassembler les hommes en Église, une exigence qui entraîne une réforme profonde des mœurs. Participer à l'eucharistie, on l'a vu, inclut l'obligation d'appliquer l'évangile au long de la journée. La démarche œcuméniquqe est axée sur l'écoute respectueuse de l'autre dans sa différence et chacun est appelé à contribuer à l'unité de l'Église en devenant agent d'union dans son milieu de vie.

- On lui reprochera parfois une intransigeance dans la poursuite de ses objectifs et d'entretenir un certain esprit de clan entre ceux qui partageaient ses idées: défauts fréquents chez les fondateurs amenés à avoir raison de multiples obstacles, s'ils veulent réussir à atteindre leur objectif.

- On rapporte qu'à l'instant même de sa mort, Beauduin avait les yeux sur un volume ouvert de l'Histoire des Conciles de Hefele-Leclerc. C'est tout un symbole.

Liens externes

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- (nl + en) ODIS

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site du monastère de Chevetogne