Lac Saint-Jean

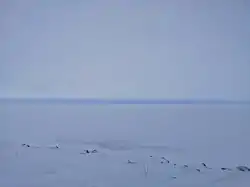

Le lac Saint-Jean[1] (ou Pekuakami[2] en innu) est un grand lac situé dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Entouré de massifs montagneux et ceinturé par des terres agricoles fertiles, ce plan d'eau forme un bassin où se mêlent des éléments naturels et humains.

| Lac Saint-Jean Pekuakami | ||||

| ||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Province | ||||

| Région | Saguenay–Lac-Saint-Jean | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 48° 34′ N, 72° 02′ O | |||

| Type | Lac de barrage | |||

| Superficie | 1 041 km2 |

|||

| Longueur | 43,8 km | |||

| Largeur | 24 km | |||

| Altitude | 98 m | |||

| Profondeur | 63 m |

|||

| Hydrographie | ||||

| Alimentation | Rivière Péribonka Rivière Ashuapmushuan Rivière Mistassini rivière Ticouapé (d) Rivière Ouiatchouan Rivière Couchepaganiche Rivière Métabetchouane. |

|||

| Émissaire(s) | La Grande Décharge et La Petite Décharge | |||

| Durée de rétention | 3 mois | |||

| Géolocalisation sur la carte : Saguenay–Lac-Saint-Jean

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| ||||

Géographie et hydrologie

À l'exception des grands réservoirs hydro-électriques, le lac Saint-Jean est le troisième plus grand lac du Québec (44,378 km par 24,247 km soit 1 076,03 km2) après le lac Mistassini et le lac Wiyâshâkimî (anciennement nommé lac à l'Eau Claire). À titre de comparaison, le lac Saint-Jean est aussi large que le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Tadoussac. Il était appelé Piékouagami (lac peu profond ou lac plat) par les Innus qui se rassemblaient sur ses berges pour y passer la saison chaude.

Situé en amont de la rivière Saguenay, le lac Saint-Jean est alimenté par plusieurs bassins hydrographiques dont ceux de la rivière Péribonka (le plus important bassin en termes de débit), la rivière Ashuapmushuan, la Petite rivière Péribonka, la rivière Mistassibi, la Mistassini, la rivière aux Rats, la rivière Ticouapé, la rivière Ouiatchouan, la rivière Couchepaganiche, la Belle Rivière, et la rivière Métabetchouane.

Plusieurs de ces rivières prennent leur source dans le nord de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Durant la crue printanière, les variations du niveau des eaux du lac Saint-Jean sont importantes. Elles sont surtout influencées par le débit des principaux tributaires que sont les rivières Péribonka, Mistassini et Ashuapmushuan.

Histoire

Après la dernière glaciation, la fonte des glaciers a provoqué l'apparition d'une vaste étendue d'eau appelée la mer de Laflamme connectée directement au fleuve Saint-Laurent. Les rives de cette mer d'eau salée se situaient au pied du mont Lac-Vert au sud, puis à Lamarche et Saint-Ludger-de-Milot au nord.

Au fil du temps, les eaux se sont retirées pour former le lac que l'on connaît aujourd'hui. Plusieurs espèces de poissons et de plantes se sont adaptées à l'eau douce et sont encore présentes aujourd'hui dont la ouananiche ou saumon atlantique (Salmo salar), l'épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), le poulamon atlantique (Microgadus tomcod), l'ammophile à ligule courte (Ammophila breveligulata), l'hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa) et les pois de mer (Lathyrus maritimus).

Nommé Piékouagami (de piékoua et gami qui signifie plat lac) par la nation des Porc-Épic qui habitait ses rives, le lac était connu des Français en 1544 mais ne fut exploré que vers 1645 par le jésuite Jean de Quen. Parti de Tadoussac, en pays montagnais, il rejoignit le campement des Porc-Épic à l'embouchure de la rivière Métabéchouane[3].

La construction du barrage d'Isle-Maligne[4] d'Alma (Centrale hydroélectrique de l'Île Maligne) fait suite à la décision prise par le ministère des Terres et Forêts en 1922 de concéder un territoire important à la Quebec Development de Duke-Price dans le but d'installer un barrage électrique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'usine hydroélectrique d'Isle-Maligne peut produire plus de 720 mégawatts. Cette énergie servira à alimenter la nouvelle usine de pâtes et papier Price située à Riverbend, près d'Alma. Le surplus sera utilisé par l'Alcan d'Arthur Vining Davis à laquelle la Price s'associera. À la suite de la réorganisation à la Duke-Price, en 1935, c'est la Saguenay Power qui exploitera le barrage d'Isle-Maligne. La centrale a considérablement augmenté le niveau des eaux du lac en 1926. Ce fut ce que les cultivateurs de l'époque appelèrent la tragédie du lac Saint-Jean[5]. Plusieurs colons établis sur les berges comme ceux de l'ancienne municipalité de Jeanne d'Arc ont vu leurs terres et leur réserve d'eau potable réduites à néant. La municipalité de Péribonka a donc hérité de plusieurs colons qui ont dû dans certains cas traverser leur maison sur pilotis de l'autre côté de la rivière. Ces personnes ont tenté en vain des poursuites contre la compagnie Alcan dans le but de se faire dédommager financièrement. Cet historique fait l'objet d'une attention particulière au centre d'interprétation du parc national de la Pointe-Taillon situé au nord-est du lac Saint-Jean.

L'érosion des berges du lac Saint-Jean est un problème majeur[6]. Entre 1950 et 1960, alors que les berges sont utilisées par une activité de villégiature en pleine expansion, Alcan décide d'entreprendre une première stabilisation pour en réduire l'érosion. On prélève donc du sable au fond du lac pour le redéposer sur les berges fortement érodées. À la fin des années 1970, on les stabilise à nouveau en étendant du gravier recouvert de sable pour une meilleure protection.

Cependant, l'utilisation intensive des plages à des fins récréatives rend de plus en plus impérative la nécessité de protéger davantage les berges. À partir de 1986, Alcan entreprend un vaste programme de stabilisation des berges. En dix ans, des travaux totalisant 52 millions de dollars seront effectués sur 107 km de berges. Cela représente près de 25 % du total des 436 km de berges répertoriés autour du lac Saint-Jean, ses tributaires et la Grande Décharge.

Tourisme

Le lac Saint-Jean fascine par la beauté de ses paysages et la richesse de son environnement. Il constitue un milieu de vie marqué par la grande diversité des activités qu'on y pratique ainsi que par l'importance des ressources qu'on y puise.

Au fil des ans, les résidences construites en bordure du lac Saint-Jean sont devenues de moins en moins accessibles aux personnes à revenu moyen. Le coût des résidences a grimpé en flèche. En 1983, la valeur globale des 4 300 propriétés riveraines était de 199 millions de dollars. En 1995, cette valeur atteignait les 278 millions.

Chaque année, les plages et les campings autour du lac Saint-Jean accueillent des milliers de campeurs et de baigneurs pendant la saison estivale. Le plan d'eau se transforme alors en une véritable station balnéaire avec des eaux pouvant atteindre une température de 25 degrés Celsius durant les chaudes journées de l'été. Les adeptes de la baignade profitent d'une eau de très bonne qualité dans le lac Saint-Jean. En effet, la qualité bactériologique de ses eaux s'est grandement améliorée depuis 1977. Ainsi, parmi les onze plages situées dans la portion est du lac, le nombre de plages classées « excellentes » est passé de 45 % en 1977 à 100 % en 1992. Cette amélioration est due à une meilleure gestion des fumiers par les entreprises agricoles, à l'instauration d'usines de traitement des eaux dans plusieurs municipalités, à l'établissement d'une nouvelle règlementation quant au rejet de certaines substances toxiques (BPC et hydrocarbures) par les industries papetières et à l'arrêt complet du flottage du bois. Les eaux du lac Saint-Jean ne présentent donc aujourd'hui plus aucun signe de dégradation.

La pêche est un sport très pratiqué sur le lac Saint-Jean entre autres grâce à la ouananiche (Salmo salar), qui satisfait chaque année un nombre incalculable de pêcheurs à la recherche de sensations fortes. Ses eaux poissonneuses renferment plusieurs autres espèces (28[7] au total) dont le grand brochet, le doré jaune et la lote. Le pêche sportive génère une activité économique importante dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. Sa profondeur moyenne est de 11 mètres alors que sa profondeur maximale est de 63 mètres[8].

Le lac Saint-Jean est le cadre d'une des plus grandes compétitions de nage d'endurance au monde : La Traversée Internationale du Lac Saint-Jean. Cette compétition est considérée par certains comme l'Everest des nageurs en eau douce. Les nageurs des 4 coins du monde partent le samedi matin du quai municipal de Péribonka pour arriver dans l'après-midi après 32 kilomètres au quai municipal de Roberval. Le record de la compétition a été réalisé en 2000 par le Français Stéphane Lecat lors de la 46e traversée internationale. Il a réussi à parcourir la distance de 32 km en un temps de 6 heures 22 minutes et 48 secondes[9].

En 1870 un grand feu s'est propagé dans la forêt boréale dominant les pourtours du lac Saint-Jean. Cet incendie majeur a rasé presque complètement la forêt à partir de Saint-Félicien jusqu'aux frontières de Sainte-Anne-de-Chicoutimi maintenant Chicoutimi-Nord. Les bleuets ou myrtilles ou airelle à feuilles étroites, premières espèces d'éricacées qui poussent après un feu au lac Saint-Jean, sont devenus dominants dans le paysage quelques années après l'incendie. Pendant plus d'un siècle, les bleuets ont donc été présents dans l'alimentation et dans l'environnement de la plupart des familles Jeannoises. Cela a valu aux habitants du Saguenay-Lac Saint-Jean d'être appelés familièrement « bleuets » par les personnes des autres régions du Québec.

La ville de Dolbeau-Mistassini porte le titre de Capitale mondiale du bleuet. Chaque année, au début du mois d'août, s'y déroule le festival du bleuet qui met à l'honneur ce délicieux petit fruit bleu. En regard de leurs propriétés anti-oxydantes exceptionnelles, les bleuets sont très prisés par la population mondiale. Plusieurs bleuetières privées ont été emménagées sur le territoire ceinturant le lac. Les activités humaines en lien avec la culture des bleuets génèrent des retombées économiques importantes pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Il est possible d'effectuer le tour du lac Saint-Jean à vélo en empruntant la véloroute des Bleuets, un parcours de 256 km.

Municipalités du Lac-Saint-Jean

La sous-région du Lac-Saint-Jean est composée de 3 MRC qui comptent ensemble environ 105 000 habitants, répartis dans cinq villes et de nombreux villages autour du lac.

Parmi ces villes, on compte :

- Alma (née de la fusion de Naudville, Riverbend, Saint-Joseph-d'Alma, Isle-Maligne, puis de la fusion avec la municipalité de Delisle et Saint-Cœur-de-Marie)

- Dolbeau-Mistassini (fusion de Mistassini et Dolbeau)

- Saint-Félicien (fusion de Saint-Méthode et Saint-Félicien)

- Roberval

- Normandin

Elle compte également de nombreuses municipalités :

- Péribonka (Saint-Édouard-de-Péribonka)

- Saint-Augustin (Saint-Augustin-de-Dalmas)

- Sainte-Jeanne-d'Arc

- Saint-Ludger-de-Milot

- Sainte-Élisabeth-de-Proulx

- Notre-Dame-de-Lorette

- Saint-Eugène-d'Argentenay

- Saint-Stanislas

- Albanel

- Girardville

- Saint-Thomas-Didyme

- Saint-Edmond-les-Plaines

- Saint-Prime

- Saint-François-de-Sales

- La Doré (Notre-Dame-de-la-Doré)

- Mashteuiatsh (Pointe-Bleue)

- Sainte-Hedwidge

- Val-Jalbert (village historique)

- Chambord

- Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (anciennement Saint-André-de-l'Épouvante)

- Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (fusion de Saint-Jérôme-de-Métabetchouan et Lac-à-la-Croix)

- Lac-Bouchette

- Desbiens

- Saint-Gédéon (Saint-Gédéon-de-Grandmont)

- Hébertville

- Hébertville-Station

- Saint-Bruno

- Saint-Nazaire

- Lamarche (Notre-Dame-du-Rosaire)

- Labrecque (Saint-Léon)

- L'Ascension (L'Ascension-de-Notre-Seigneur)

- Saint-Henri-de-Taillon (La Pipe)

- Sainte-Monique-de-Honfleur (Honfleur)

Les plages du lac Saint-Jean

Voici la liste des plages les mieux connues sur les berges du lac :

- Colonie Notre-Dame

- Vauvert

- Plage Belley

- Pointe-Taillon

- Saint-Gédéon

- Île-Boulianne

- Pointe-Chevrette

- Le Rigolet

- St-Prime

- Blanchet

Festivals et événements annuels

- Le Festival écologique Protégeons la nature de Chambord (fin mai début juin)

- L'Ascension en fête (début août)

- Le Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini (début août)

- Les Festivités de la Traversée Internationale du Lac Saint-Jean à Roberval (fin juillet)

- À l'Eau Péribonka (fin juillet)

- Le Festival de la Gourgane d'Albanel (dernière fin de semaine de juillet)

- Le Festival du Camionneur de La Doré (fin juin)

- Le Festival du Cowboy de Chambord (début août)

- Le Festirame d'Alma (début juillet)

- Le Festival des bières d'Alma (fin juillet)

- L'Exposition agricole de Saint-Félicien (début août)

- Festival Tam Tam Macadam d'Alma (met en valeur les cultures du monde et d'ici par le biais de la musique, de la danse et des arts depuis 1997.)

- Le Festival du Bûcheron de Notre-Dame-de-Lorette

- Les Fêtes Gourmandes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alma (septembre)

- Le Sacré Blues d'Alma (début septembre)

- Le Festival Country de Labrecque (début juillet)

- Expo-Nature Lac-Saint-Jean

- Paddlefest O'Soleil à Métabetchouan

Notes et références

- L'étendue d'eau s'écrit lac Saint-Jean alors que la région administrative s'écrit Lac-Saint-Jean.

- Les Ilnuatsh de Mashteuiatsh préconisent la graphie « Pekuakami » plutôt que la graphie standardisée « Piekuakamu » (au nominatif) ou « Piekuakamit » (au locatif), inscrite au dictionnaire innu/ilnu.

- http://www.ourroots.ca/f/toc.aspx?id=2041

- http://www.ourroots.ca/f/toc.aspx?id=3871

- http://www.ourroots.ca/f/toc.aspx?id=2115

- ICI.Radio-Canada.ca, « Aimer et défendre le lac Saint-Jean », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- (fr) « Les poissons du lac Saint-Jean », sur Lactivité (consulté le )

- (fr) « Le fjord, unique en son genre », sur Saguenay lac Saint-Jean (consulté le )

- Liste des gagnants de la Traversée

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- V. Talbot, Aimer et défendre le lac Saint-Jean, Radio-Canada, 20 septembre 2022.

- J. Talbot et A. Lapointe, Populations de poissons du lac St-Jean, Jonquière (Québec), Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, Direction général des parcs, de la chasse et de la pêche, , 51 p..

- P.G. Vaillancourt, « État de la situation de quelques espèces de poisson du lac St-Jean », Colloque sur la ouananiche du lac Saint-Jean, Saint-Félicien (Québec), Ministère du Loisir, de la Chasse et de la pêche du Québec, Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, .

- Patrick Plourde-Lavoie, Marc Archer, Karine Gagnon et Pascal Sirois, « Les variations de niveau du lac Saint-Jean : effets sur la reproduction des poissons dans les habitats en milieux humides riverains », Le Naturaliste canadien, vol. 142, no 1, , p. 66-77 (DOI 10.7202/1042015ar, lire en ligne).

- Russel Aurore Bouchard, Le Pays du Lac-Saint-Jean : esquisse historique de la colonisation, (lire en ligne [PDF]).

Liens externes

- Destination Lac Saint-Jean

- Ressources relatives à la géographie :