Kitcisakik

Kitcisakik, dont le nom officiel est Grand-Lac Victoria Indian Settlement[2], est un établissement indien de la Communauté anicinape de Kitcisakik située dans la réserve faunique La Vérendrye sur les bords du Grand lac Victoria à 90 km au sud-est de Val-d'Or au Québec.

| Kitcisakik | |||||

Tikinakans (porte-bébés), Kitcisakik, 1907 | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Province | |||||

| Région | Abitibi-Témiscamingue | ||||

| Démographie | |||||

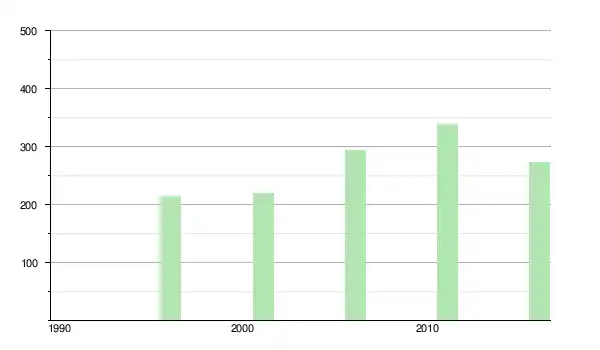

| Population | 274 hab.[1] (2016) | ||||

| Densité | 254 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 32′ 19″ nord, 77° 27′ 31″ ouest | ||||

| Superficie | 108 ha = 1,08 km2 | ||||

| Divers | |||||

| Langue(s) | algonquin, français | ||||

| Code géographique | 2489802 | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Abitibi-Témiscamingue

Géolocalisation sur la carte : Abitibi-Témiscamingue

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| |||||

Toponymie

Jusqu’en 1867, le territoire s’appelait seulement « Grand Lac », mais on y ajouta le nom de la reine Victoria. C’est seulement en 1999 que le terme Kitcisakik fut officiellement reconnu. Kitcisakik est formé des termes algonquins kitci (« grand ») et sakik (« à l’embouchure »)[3]. Il signifie donc « au grand élargissement de la rivière » ; à cet endroit en effet la rivière des Outaouais s’élargit de façon notable. Le campement d'été de la communauté de Kitcisakik se trouve au bord du lac Victoria[4]. Jusqu'en 1999, on l'appelait le « camp Dozois »[5].

Géographie

Kitcisakik est situé sur les bords du Grand lac Victoria dans la réserve faunique La Vérendrye dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. Les villes importantes situées les plus près sont Rouyn-Noranda et Val-d'Or. En fait, la localité est située à 90 km au sud-est de Val-d'Or[6].

Les habitants attendent depuis 1906 du Ministère des affaires indiennes et du Nord Canada le statut de réserve indienne. Officiellement, ils sont considérés comme des squatters sur les terres de la Couronne provinciales[7].

Démographie et politique

Le recensement de 2011 y dénombre 339 résidents, une augmentation de 15,3 % depuis 2006[10].

Le recensement de 2006 y dénombrait 294 résidents[11]. Il y a alors 69 membres qui n'habitent pas dans la communauté.

La Commission de toponymie du Québec écrit : « Les quelque 300 Algonquins qui s'y regroupent font partie de la seule bande encore véritablement nomade au Québec et la cinquantaine de camps de bois rond construits sur la rive du lac ne sont habités qu'entre mai et septembre. Le reste de l'année, mis à part les jeunes qui retournent sur les bancs d'écoles situées en dehors de l'établissement[12], tous ses habitants se dispersent sur les territoires de chasse et de trappe[3]. »

En 2017, le chef n'est plus Adrienne Anichinapéo mais Regis Penosway.

Histoire

Les premiers contacts entre Européens et Algonquins se produisent avec Samuel de Champlain, en 1603, dans la région de Tadoussac. Ces communautés parlaient la langue algonquine et faisaient partie d’un même regroupement politique, occupant les territoires compris entre l’Outaouais, le Saint-Maurice, le Saint-Laurent et, vraisemblablement, les régions adjacentes au nord de la rivière des Outaouais ainsi que les bassins de ses affluents. En 1785, un poste de traite des fourrures est installé au bord du Grand Lac. Le sulpicien Louis-Charles Lefebvre de Bellefeuille[13] (1795-1838) est le premier missionnaire à y arriver, en 1836. Il fonde la mission de Kitcisakik, prise en charge en 1844 par les Oblats de Marie-Immaculée. Au début des années 1900, les habitants de la communauté de Kitcisakik ont conservé le mode de vie ancestral[14].

Grandeur et misère au Grand Lac Victoria

Le développement forestier du début du XXe siècle force les Algonquins du Grand Lac Victoria à quitter la vallée de la rivière des Outaouais et à s’installer dans les différentes communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue. Les Algonquins du Grand Lac Victoria ont vu leur territoire de chasse rétrécir, leur ligne de trappe se raccourcir et les règlements sur la pêche se resserrer après avoir été des victimes de la colonisation agricole et de l’industrie forestière. Ils n’ont pu tenir tête aux exigences des industries minières, à la multiplication des barrages hydroélectriques, au développement industriel et aux impératifs de plus en plus lourds de la villégiature et du tourisme. On ne parle plus ici de chasse de subsistance ou de droits ancestraux. En 1928, les efforts du père Étienne Blanchin aboutirent à rendre des droits de chasse aux Algonquins du Grand Lac Victoria. En effet, il y a désormais une reconnaissance des réserves de chasse de l’Abitibi et du Grand Lac Victoria. Cependant, aucune autorité ne prit en charge la protection des territoires ; les chasseurs et les trappeurs algonquins étaient donc dérangés et ouvertement menacés par les braconniers. Les territoires de chasse algonquins sont protégés par le gouvernement, mais personne ne veut réellement s’occuper de la protection du territoire ; c’est pourquoi les braconniers n’hésitent pas à y chasser. Les territoires algonquins sont donc faussement protégés[15].

L’école pensionnat

L’arrivée de l’école obligatoire en 1955 est venue perturber le mode de vie des résidents. Le changement a affecté les mécanismes de transmission des connaissances dans divers domaines ancestraux, notamment les activités en forêt qui liaient les générations les unes et aux autres. Aussi, les enfants de Kitcisakik furent dans les premiers à connaître l'institution des pensionnats.

Une fois la période scolaire terminée, soit au début de l’adolescence, les jeunes retrouvent le mode de vie de leurs ancêtres et l'harmonie avec la nature. Pour la première fois, ils voient leurs aînés effectuer des tâches telles qu’introduire des collets sous la glace pour capturer loutres, martres et visons. Les jeunes sont tellement changés en sortant des pensionnats que de retourner avec leurs aînés les aide à oublier ce qu’ils ont vécu[16].

Conflit avec la grande ville

En 1979, les autorités provinciales cherchèrent une solution au problème des inondations printanières dans la région de Montréal. Elles songèrent à ériger des barrages de retenue sur le cours supérieur de la rivière des Outaouais ou à relever le niveau de certains lacs, particulièrement celui du Grand Lac Victoria. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement fut chargé de tenir les audiences à Kitcisakik. La réponse des Algonquins du Grand Lac Victoria fut unanime : ils ne comprenaient pas pourquoi les problèmes d’infrastructures de la région montréalaise devaient les concerner, alors qu’eux vivaient en harmonie avec la nature depuis toujours. Ils ne voulaient donc pas que le niveau du lac soit changé. Un barrage fut tout de même érigé, au désarroi de la communauté algonquine ; leur revendication n’avait pas été écoutée par le gouvernement du Québec[15].

Situation actuelle

À partir des années 1990 jusqu'à sa mort en 2017, le Dr Roland Chamberland consacrera sa vie à faire connaître et à faire évoluer le sort socio-sanitaire de la communauté après avoir appris l'algonquin. Il publiera en 2004 une étude racontant l'histoire de cette communauté au XXe siècle[5].

On compte aujourd'hui à Kitcisakik 70 habitations familiales, un bloc sanitaire, le bureau du conseil de bande et un dispensaire. Les résidences ne sont pas reliées aux services d’aqueduc et d’égout ; seuls le bureau du conseil de bande, le dispensaire et le bloc sanitaire en sont pourvus. Pour s’approvisionner en eau potable, les résidents doivent se rendre au bloc sanitaire et remplir des contenants de toutes sortes qu’ils transportent jusque chez eux. Le manque d'hygiène ouvre la porte à la prolifération des bactéries et aux problèmes de santé[17].

La communauté possède aussi un centre de services au Réservoir-Dozois ; il comprend un poste d'essence, un dépanneur, un casse-croûte et une boutique.

Le , la communauté a été désignée lieu historique par la ministre de la Culture et des Communications[18].

Éducation

La population étudiante est constituée de 24 élèves de l’école primaire de Kitcisakik, (École Mikizicec) et il y a 83 élèves dans les écoles provinciales en pensionnat. L’école primaire de Kitcisakik, fondée vers 2005, est constituée de deux classes. Il y a aussi une bibliothèque, un bureau de direction et un laboratoire informatique.

Pour le secondaire et le cégep, les jeunes doivent aller à Val-d'Or[5], qui est à un peu plus d’une heure de route.

Notes et références

- Recensement du Canada, 2016

- « Détails de la réserve/établissement/village », sur Affaires autochtones et du Nord Canada (consulté le ).

- toponymie.gouv.qc.ca.

- « Erreur », sur memoireduquebec.com (consulté le ).

- Christine St-Pierre, Ici Christine St-Pierre, Septentrion, Québec, 2020, pages 58-62.

- Site Web de Kitcisakik.

- Communauté Anicinape de Kitcisakik.

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Kitcisakik, S-É » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Kitcisakik, S-É » (consulté le )

- Recensement 2011.

- Recensement 2006.

- Lac-Simon accueille des jeunes Algonquins de Kitcisakik.

- « Lefebvre de Bellefeuille, Louis-Charles », dans le Dictionnaire biographique du Canada.

- Roland Chamberland (et Jacques Leroux) (2004), Terra incognita des kotakoutouemis, Québec, Presses de l’université Laval, p. 5 (ISBN 9782763780559).

- Boileu 2005, p. 42–46.

- Jacques Leroux, Roland Chamberland, Edmond Brazeau et Claire Dubé, Au pays des peaux de chagrin, 2004, p. 1–2.

- ledevoir.com

- « Kitcisakik - Répertoire du patrimoine culturel du Québec », sur www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Marguerite Loiselle, Anne-Laure Bourdaleix-Manin et Micheline Potvin, Le retour des jeunes enfants dans la communauté algonquine de Kitcisakik : une recherche-action visant l'engagement de la communauté envers la santé et le bien-être des enfants, coll. « Rapports de recherche de la Chaire Desjardins de l'UQAT », (ISBN 978-2-923064-79-6, lire en ligne).

Médiagraphie

- Gilles Boileu, Grandeur et misère des Algonquins du Grand Lac Victoria, Histoire Québec, Fédération des sociétés d'histoire du Québec, 2005

- Ivanhoe Caron, Au Grand Lac Victoria : étude historique et topographique, Québec, 1913, 23 p.

- Roland Chamberland, Jacques Leroux, Steve Audet, Serge Bouillé et Mariano Lopez, Terra incognita des kotakoutouemis — L'Algonquinie orientale au XVIIe siècle, Québec, Presses de l’université Laval et Musée canadien des civilisations, 2004, 266 p.

- Jacques Leroux, Roland Chamberland, Edmond Brazeau et Claire Dubé, Au pays des peaux de chagrin — Occupation et exploitation territoriales à Kitcisakik (Grand-Lac-Victoria) au XXe siècle, Québec, Presses de l’université Laval et Musée canadien des civilisations, 2004, 255 p.

Liens externes

- Site du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik

- Page de la communauté sur le site du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg

- Détails de l'établissement sur le site d'Affaires autochtones et du Nord Canada

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :