Joseph Kabris

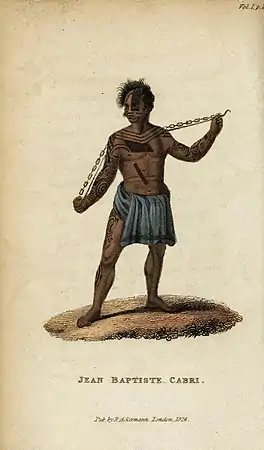

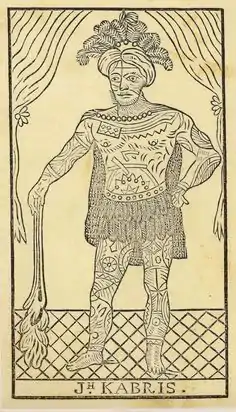

Joseph Kabris, né à Bordeaux en 1780, mort à Valenciennes le , prénommé parfois Jean-Baptiste, et orthographié Cabri, Cabry, Cabris, Kabrit ou Cadiche, est un matelot bordelais, naufragé aux îles Marquises en 1795, accueilli par les habitants et tatoué sur tout le corps pour marquer son appartenance à la tribu des Te I'i. Embarqué sur un bateau russe de passage dans l'île en 1804, il est présenté dans les cours d'Europe comme objet de curiosité, il tombe dans la misère et doit s'exhiber dans les foires avant de mourir de maladie, à 42 ans, dans le nord de la France.

Biographie

Il y a peu d'information sur la jeunesse de Kabris, hormis celles qui proviennent de différentes brochures, éditées par ses soins, au contenu autobiographique, probablement dictées, Kabris étant sans doute illettré.

Matelot

Il indique avoir navigué très jeune, à l'âge de 14 ans[1], en embarquant à bord du corsaire d’État Dumouriez, commandé par le capitaine Renault. Un galion espagnol chargé de piastres est capturé après un dur combat et un abordage. Le capitaine du navire espagnol est tué. Sur le point de ramener « cette riche prise en rivière de Bordeaux », leur navire est capturé par une escadre anglaise de six vaisseaux et une frégate. Kabris est fait prisonnier et envoyé sur les pontons de Portsmouth pendant 15 mois[2]. Il reprend du service dans les armées royales et participe à des escarmouches dans la région de Quiberon. Il est blessé durant les combats, gagne à la nage la frégate anglaise Le Diamant (capitaine Smith) qui mouille dans la rade. Transporté en Angleterre, il guérit de ses blessures et reprend du service sur un baleinier, commandé par le capitaine Kuite. Il quitte Portsmouth le pour le Pacifique[3] sur le brick anglais le London (capitaine Gardner). Il prétend que son bâtiment fait naufrage devant Nuka-hiva (îles Marquises) et qu'il réussit à rejoindre la terre avec un matelot anglais nommé Robert (Edward Robarts), qui ne restera pas son ami[4]. Cette version est contredite par celle de Robarts qui se dit, non pas naufragé avec Kabris, mais déserteur en décembre 1798 d'un baleinier anglais, le New Euphrates, venu réparer les avaries d'une tempête aux Marquises. En réalité, en mars 1798, Kabris déserte en compagnie d'un marin anglais nommé Walker[5] et se réfugie sur l'ile de Nuku Hiva.

Naufragé aux iles Marquises

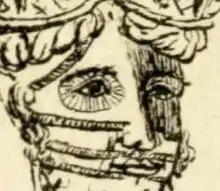

Kabris, qui pensait être tué par les anthropophages, est intégré dans la tribu des Te I'i, dans la vallée de Meau. Plusieurs tribus cohabitent dans l'ile et sont constamment en guerre[6]. Kabris s'illustre dans cet exercice[5]. Après un premier mariage infructueux, il se remarie avec la fille du roi. Le roi de Nuka-Hiva prend son gendre en affection, le tatoue lui-même sur la figure et sur tout le corps. Il le nomme « grand juge de tout le pays », avec le tatouage correspondant (méhâma : soleil sur les deux paupières de l’œil droit[3]).

En mai 1804 le capitaine Johann Adam von Krusenstern, qui effectue un voyage autour du monde, débarque dans l'ile. Il est heureux de trouver l'anglais Roberts (aussi nommé Robarts) et le français Kabris (nommé Cabri) pour lui servir de guides et d’interprètes. C'est Krusenstern et le naturaliste de l'expédition, Georg Heinrich von Langsdorff, qui décrivent l'inimitié qui oppose les deux hommes et donnent des informations sur Kabris, « devenu tout à fait Nukahivien », avec ses tatouages, son art de la natation et son comportement de guerrier. Il prétend toutefois ne pas être devenu anthropophage, ce dont Langsdorff n'est pas persuadé. Krusenstern constate que Kabris a presque oublié sa langue maternelle, alors qu'il parle assez bien l'anglais[7]. Ses souvenirs reviennent, et il peut donner le nom de son père et sa ville d'origine (Bordeaux) qu'il évoque de manière un peu énigmatique : « Beaucoup de chandelles, beaucoup de violons, beaucoup de musique, les madames, les mademoiselles »[8].

Objet de curiosité en Europe

|

Le , Kabris est embarqué, peut-être par surprise, sur le navire russe vers le Kamtchatka. En cours de route, il refuse de débarquer dans l'ile d'Hovaïhi (Hawaï) dont il ne comprend pas la langue[9]. Il arrive fin août 1804 au Kamtchatka. Sans connaître le russe, il traverse la Sibérie pour rejoindre Saint-Pétersbourg. Avec ses tatouages, il est présenté comme une curiosité au tsar Alexandre Ier qui le garde pendant treize ans à son service comme maître de natation à l’école navale de Kronstadt.

Il y refait sa vie, en épousant une Française prénommée Ariane. Il fréquente le journaliste et écrivain Faddeï Boulgarine qui rapporte, dans ses mémoires, qu'il « parle un mauvais mélange de russe et de français difficile à suivre auquel il mêle la langue des sauvages »[10].

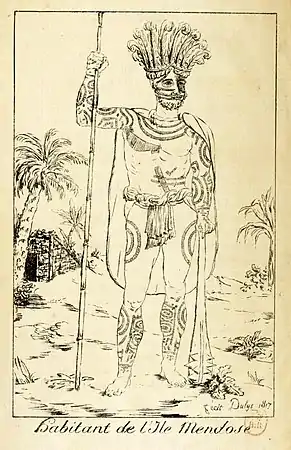

En 1817, il revient en France dans un bâtiment de l'escadre russe. Il débarque à Calais le [2]. Il est présenté par le Duc de Richelieu au roi Louis XVIII, qui ne lui accorde qu'une gratification de 300 francs[11]. Pour gagner sa vie, habillé en roi de Nuka-Hiva, et parlant le marquisien, Kabris montre ses tatouages dans les foires, fait publier des opuscules racontant sa vie et imprimer une gravure le représentant couvert de ses attributs royaux, qu'il vend aux curieux venus le voir dans ses exhibitions[12]. Il espère ainsi pouvoir acheter des outils de labour et des graines, pour les apporter « aux peuples Noukaïviens »[2], rejoindre la famille qu'il a laissé à l'ile de Mendoça (Marquises) et régner sur son île : « On est digne de gouverner le peuple dont on fait le bonheur », écrit-il dans une de ses brochures[3].

Mais frappé par la maladie, il ne peut réaliser son projet et meurt le à l’hôpital de Valenciennes, à 42 ans, un jour après avoir raconté ses aventures à un avocat de Valenciennes, directeur d'un journal[13] - [14].

Postérité

Joseph Kabris est mentionné sur un ton narquois dans la presse de son époque alors qu'il s'exhibe au « Cabinet des Illusions, Cour des Fontaines, près le Palais Royal » à Paris[15] - [16].

En 1938 parait dans le journal Le Petit Marseillais un article rapportant « l'aventure tragi-comique de Joseph Kabris, matelot bordelais »[17].

Le texte de Kabris est à mettre en regard avec le journal d'Edward Robarts, dont la version est un peu différente puisqu'il se dit déserteur en décembre 1798 d'un baleinier anglais, le New Euphrates, recueilli par les habitants de Tahuata puis adopté par ceux de Hiva‘oa et de Nukuhiva. Son récit est un témoignage de la vie quotidienne aux îles Marquises, des fêtes, des guerres et des famines. Robarts quitte l’archipel des Marquises en février 1806 avec Hina‘oteata et leur enfant pour une nouvelle vie, à Tahiti d’abord comme distillateur d’alcool à la pointe Vénus, puis en Malaisie comme majordome, aux Indes enfin, comme marchand de sable et policier à Calcutta. Mais ce Robarts est bien celui que Kabris appelle « Roberts ».

Le père Patrick O'Reilly, secrétaire général de la Société des océanistes, commente ces deux récits, y voyant les premiers regards ethnologiques porté sur cet archipel. Ils sont des auxiliaires indispensables au capitaine Johann Adam von Krusenstern lors de son passage aux Marquises, grâce à leur connaissance de la langue et des coutumes locales. Ils sont les premiers à révéler les mœurs anthropophages des habitants, que n'avaient pas relevées le capitaine Cook, ni son naturaliste Forster lors du deuxième voyage de l'expédition (1774), ni le capitaine Marchand en 1791. Le capitaine Krusenstern note : « Les deux Européens que nous avons trouvés à Noukahiva, et qui avaient vécu plusieurs années dans cette île, se sont accordés à dire que les habitants sont dépravés, barbares, et, sans excepter même les femmes, cannibales dans toute l'étendue du terme »[18]. Il prend soin de la vérifier en examinant les crânes fracassés de leurs victimes. C'est aussi sur leurs indications que le capitaine Krusenstern évalue, en 1804, à 16 000 individus la population de Nuka-Hiva[19].

Bibliographie

Brochures autobiographiques éditées par Joseph Kabris

- Joseph Kabris, Précis historique et véritable du séjour de Joseph Kabris, natif de Bordeaux, dans les îles de Mendoça..., Paris, J.-G. Dentu, 1900-1925, 15 p. (lire en ligne sur Gallica)

- « Précis historique et véritable du séjour de J. Kabris, natif de Bordeaux, dans les îles de Mendoça... : Suivi de: Le départ de Joseph Kabris de l'île de Nou-Kaiva et ses douloureux adieux à son épouse / par M.C. », sur www.e-rara.ch, (consulté le ) récit des mêmes faits.

- Joseph Kabris, Précis historique et véritable du séjour de Joseph Kabris, natif de Bordeaux, dans les Isles Mendoça, situées dans l'Océan Pacifique, sous le 10e degré de latitude sud, 240e degré de longitude (lire en ligne sur Gallica). Ce texte de 15 pages, sans date, mais sans doute aussi transcrit par A. F. Dulys, donne des informations sur la période précédant le séjour aux Marquises et des détails supplémentaires sur la période du séjour dans les iles, notamment concernant son enlèvement par un bâtiment russe.

Sources anciennes

- (en) Dr. Karl Espenberg, « Journal of the voyage from Brazil to Kamtchtka », Philosophical magazine, vol. 22, , p. 8 (lire en ligne)

- (en) captain von Krusenstern, « letters : july 19, august 20 1804 », Philosophical magazine, vol. 22, , p. 115-120 (lire en ligne)

- « "Un individu auquel il est arrivé des aventures curieuses..." », Le Moniteur universel, , p. 716 (lire en ligne)

- « "Le Sieur Cabris, ramené en France..." », Gazette de Lausanne, (lire en ligne)

- Adam Johann von Krusenstern, Voyage autour du monde fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806 par les ordres de sa majesté impériale Alexandre Ier, empereur de Russie, sur les vaisseaux "la Nadiejeda" et "la Neva", commandés par M. de Krusenstern. Tome 1, Gide fils, (lire en ligne), p. 162, 172, 184, 215, 223-226, 240-242

- (en) Georg Heinrich von Langsdorff, Voyages and travels in various parts of the world, during the years 1803, 1804, 1805, 1806, and 1807, London, 1813, chapter IV

- Le journal manuscrit d'Edward Roberts est accessible en microfilm sur le site de la bibliothèque nationale d’Australie ici.

- (en) Edward Robarts (préf. Greg Dening), The Marquesan Journal of Edward Robarts 1797- 1824, Canberra, Australian National University Press, , 361 p. (lire en ligne)

- (en) Frederic Shoberl, South Sea Islands : being a description of the manners, customs, character, religion, and state of society among the various tribes scattered over The Great Ocean, called the Pacific or the South Sea, London, R. Ackermann, , 724 p. (lire en ligne), p. 282

- (en) Robert Ker Porter, Travelling Sketches in Russia and Sweden: During the Years 1805,1806, 1807,1808, lettre XXX, vol. 1, Philadelphia, Hopkins and Earle, (lire en ligne), p. 270-278. L'auteur relate sa rencontre avec Joseph Kabris chez le comte Andreï Razoumovski en décembre 1806.

- Galerie historique des contemporains t.6, Mons, Le Roux, (lire en ligne)

- Aimé Leroy, KABRIS (Joseph), in Les Hommes et les choses du nord de la France et du midi de la Belgique, 1829, sur Gallica p.131

- Ferdinand Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. XXVII, Firmin-Didot frères, 1854-1866 (lire en ligne), p. 352

- Ed.-G. Faure, « Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest », sur Gallica, (consulté le ), p. 110-117

Sources contemporaines

- Fanny Cornuault, Kabris, J.-C. Lattès, , 614 p., & Le livre de Poche no 6939, 1994, biographie romancée de Joseph Kabris, avec une bibliographie des sources utilisées (p. 821-827 de l'édition Livre de Poche) Le Dormeur de l'ombre, Le Monde, 03 août 1990, critique du roman de Fanny Cornuault.

- Christophe Granger, Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie, 1780-1822, Anamosa, 2020, 507p., (approche anthropologique et sociologique, riche bibliographie), prix Femina Essai 2020[20] - [21] - [22], prix Guy Lasserre (2021) de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.

- (en) Elena Govor, Twelve days at Nuku Hiva. Russian Encounters and Mutiny in the South Pacific, Honolulu, University of Hawai’i Press, , 301 p. (ISBN 978-0824833688)

- (en) Elena Govor et Nicholas Thomas, Tiki: Marquesan Art and the Krusenstern expedition, Sidestone Press, , 519 p. (ISBN 978-9088906909)

- (en) Véronique Larcade, « Lost Soldiers of European Wars in Marquesas (French Polynesia) from Napoleon to Bismarck Times », Fourth European Congress on World and Global History, 2013 (lire en ligne)

- Patrick O'Reilly, « Robarts (Edward) : Marquesan Journal, 1797-1824, ed. by Gregory M. Dening », Outre-Mers. Revue d'histoire, vol. 61, no 223, , p. 348–348 (lire en ligne, consulté le )

- Marie-Noëlle Ottino-Garanger, « Compte rendu de Twelve days at Nuku Hiva. Russian Encounters and Mutiny in the South Pacific, de Elena Govor », Journal de la Société des Océanistes, nos 138-139, , p. 237–239 (ISSN 0300-953x, lire en ligne, consulté le )

- Marie-Noëlle Ottino-Garanger, « Tatouage et conception du corps aux Marquises, Polynésie française », Journal français de psychiatrie, 2006/1 (n° 24), p. 13-16 (lire en ligne)

- Joseph Kabris et Jennifer Terrell, « Joseph Kabris and His Notes on the Marquesas », The Journal of Pacific History, vol. 17, no 2, , p. 101–112 (ISSN 0022-3344, lire en ligne, consulté le )

Notes et références

- Joseph Kabris et Jennifer Terrell, « Joseph Kabris and His : Notes on the Marquesas », The Journal of Pacific History, vol. 17, no 2, , p. 101–112 (ISSN 0022-3344, lire en ligne, consulté le ).

- Joseph Kabris (1780-1822), auteur du texte, Précis historique et véritable du séjour de Joseph Kabris, natif de Bordeaux, dans les Isles Mendoça, situées dans l'Océan Pacifique, sous le 10e degré de latitude sud, 240e degré de longitude (lire en ligne).

- « Précis historique et véritable du séjour de J. Kabris, natif de Bordeaux, dans les îles de Mendoça… : Suivi de Le départ de Joseph Kabris de l'île de Nou-Kaiva et ses douloureux adieux à son épouse / par M.C. », sur www.e-rara.ch (portail des imprimés numérisés des institutions suisses), (consulté le ).

- Patrick O'Reilly et André-Georges Haudricourt, « Robarts, Edward. Marquesan Journal 1797-1824 », Journal de la Société des Océanistes, vol. 30, no 44, , p. 252–253 (lire en ligne, consulté le ).

- Christophe Granger, Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie 1780-1822, Anamosa, , 507 p. (lire en ligne), p. 98.

- Ainsi les Puhioho, alliés des Taipï, s'opposent aux Atitoka, alliés des Tei'i. cf. Christophe Granger, Joseph Kabris..., p. 184.

- (en) « The philosophical magazine, Volume 22 », sur Internet Archive, (consulté le ), p. 8.

- (en) « The philosophical magazine, Volume 22 », sur Internet Archive, (consulté le ), p. 116 et suiv.

- Adam Johann von Krusenstern, Voyage autour du monde fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806 ..., Paris, Gide fils, (BNF 36053445, lire en ligne).

- Christophe Granger, Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie, 1780-1822, Anamosa, , p. 329.

- Journal de Paris, commercial, politique et littéraire, 19 juillet 1817, p. 1.

- Ed.-G. Faure, « Joseph Kabris », Revue philomatique de Bordeaux et du Sud Ouest, , p. 110-117 (lire en ligne).

- Aimé Leroy, littérateur, avocat au barreau de Douai (1815). — Conservateur de la bibliothèque de Valenciennes (1831) Voir sa notice nécrologique.

- Aimé Leroy, « KABRIS (Joseph) », Les Hommes et les choses du nord de la France et du midi de la Belgique, , p. 131 (lire en ligne).

- « Joseph Kabris jeté par un naufrage dans l'ile de Nukahiwa... », Journal des débats politiques et littéraires, , p. 3-4 (lire en ligne).

- « Le fameux Kabris, gendre du roi des sauvages de l'ile de Nukahïwa… », Le Constitutionnel, , p. 2 (lire en ligne).

- Michel Caron (ill. J. A. Dupuich), « Aventure tragi-comique de Joseph Kabris matelot bordelais », Le Petit Marseillais, 10/11 août 1938 (lire en ligne).

- Adam Johann von Krusenstern (1770-1846), auteur du texte, Voyage autour du monde fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806 par les ordres de sa majesté impériale Alexandre Ier, empereur de Russie, sur les vaisseaux "la Nadiejeda" et "la Neva", commandés par M. de Krusenstern. Tome 1 / … traduit, de l'aveu et avec des additions de l'auteur ; la traduction revue par M. J.-B.-B. Eyriès…, (lire en ligne).

- Clavel, « La dépopulation aux îles Marquises », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, vol. 7, no 3, , p. 492 (DOI 10.3406/bmsap.1884.3385, lire en ligne, consulté le ).

- « Les prix Femina 2020 pour Serge Joncour, Deborah Levy, Christophe Granger et Charif Majdalani », sur L'Obs (consulté le ).

- Olivier Pascal-Moussellard, « Toute sa vie, Kabris a changé de costumes, de métiers, de pays… refusant tous les moules et se réadaptant sans cesse. Un destin superbement raconté. », sur Telerama.fr, Télérama no 3696, .

- Camille Chamois, « Christophe Granger, Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie (1780-1822), Paris, Anamosa, 2020, 507 p. », Terrains/Théories [En ligne] 14 ()2021, mis en ligne le 17 décembre 2021, consulté le 09 janvier 2022. DOI : https://doi.org/10.4000/teth.3744.

Articles connexes

Liens externes

- Coralie Marquand, « Joseph Kabris, premier Blanc à avoir vécu aux Marquises, sauva deux fois sa peau », sur FenuaTV (consulté le )

- Daniel Pardon, « Carnet de voyage - Joseph Kabris, premier Blanc à avoir vécu aux Marquises, sauva deux fois sa peau », sur TAHITI INFOS, les informations de Tahiti (consulté le )

- « Histoire d'îles », sur www.filovent.com (consulté le )

- Edward Robarts sur le site de la Bibliothèque nationale d'Australie (State Library of New South Wales)

- René Doudard Purutaa, « Cabri, Kabris ; body trade… », sur Les Îles Marquises, (consulté le )

- Jean Lebrun, « Joseph Kabris », Le vif de l'Histoire, sur www.franceinter.fr, (consulté le )