Jean Troglita

Jean Troglita (en latin : Ioannes Troglita, en grec ancien : Ἰωάννης Τρωγλίτης) est un général byzantin du VIe siècle. Il participe à la guerre des Vandales lors de laquelle les Byzantins reprennent le contrôle de la province d'Afrique et sert dans cette région comme gouverneur militaire local entre 533 et 538 avant d’être envoyé en Orient, pour combattre les Sassanides. En tant que dux Mesopotamiae, Troglita se distingue dans plusieurs batailles, ce qui attire l'attention de l'empereur Justinien Ier. À l'été 546, Justinien choisit Jean Troglita comme commandant des forces byzantines en Afrique. Il doit faire face à une série de révoltes parmi les tribus berbères ainsi qu’à l’intérieur de l’armée impériale. Troglita remporte rapidement une première victoire contre les Berbères de Byzacène lors de l’été 546-547. Toutefois, il est défait à l’été 547 par les tribus de Tripolitaine et l’Afrique est alors sujette à des raids destructeurs. Troglita réorganise son armée et s’assure le soutien de plusieurs chefs berbères. Peu après, il affronte et défait une coalition aux champs de Caton à l’été 548. Cette victoire met fin à la révolte berbère et ouvre une ère de paix en Afrique byzantine. Troglita est aussi impliqué dans la guerre gothique en envoyant à deux reprises des troupes pour renforcer les Byzantins combattant les Ostrogoths. Moins connu que les grands généraux de Justinien comme Bélisaire et Narsès, son action permet néanmoins de consolider de manière décisive le contrôle byzantin sur l'Afrique du Nord récemment conquise, qui devient rapidement une province prospère.

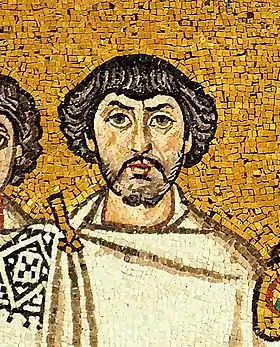

| Jean Troglita Ἰωάννης Τρωγλίτης | |

| Naissance | Inconnue |

|---|---|

| Décès | v. 552 ou après |

| Allégeance | Empire romain d'Orient |

| Conflits | Guerre des Vandales Guerre lazique Guerre contre les Maures |

| Faits d'armes | Bataille des champs de Caton |

Les exploits de Jean Troglita, notamment contre les Berbères révoltés, sont le sujet du dernier poème épique en latin de l’Antiquité, le Iohannis seu de Bellis Libycis (La Johannide ou Sur les Guerres de Libye) de Corippe, qui constitue la principale source de l’époque sur la vie de Jean Troglita.

Biographie

Origine et début de carrière

L’origine exacte de Jean Troglita n’est pas connue avec précision. Il pourrait être né en Thrace mais son patronyme indiquerait qu’il viendrait de Trogilos (en grec ancien : Τρώγιλος) en Macédoine[1]. Selon les informations fournies par l’historien Procope de Césarée et le panégyriste Corippe, il serait le fils d’une certaine Évanthes et aurait au moins un frère du nom de Pappus. Troglita se marie avec la fille d’un roi, probablement un chef barbare, et a un fils du nom de Pierre[1].

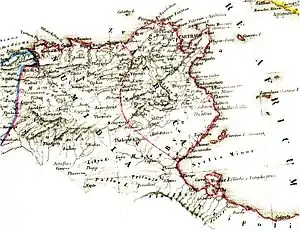

Jean Troglita est mentionné pour la première fois comme participant à la guerre des Vandales sous le commandement de Bélisaire. Il pourrait alors être identifié à un autre Jean qui commande une unité de fédérés (foederati) lors des batailles de l’Ad Decimum et de Tricaméron[2] - [3]. Troglita reste en Afrique après le départ de Bélisaire en 534 et participe aux expéditions du gouverneur Solomon contre les Maures en 534-535. À cette époque, il est probablement le gouverneur militaire local (dux) de la Byzacène ou plus probablement de la Tripolitaine. C’est sous cette fonction qu’il conduit plusieurs campagnes fructueuses contre la tribu Laguatan[4]. Il combat aussi une armée de mutins conduite par Stotzas, puis participe à la première victoire de Bélisaire à Membresa en 536 avant de combattre sous les ordres de Germanus, le successeur de Solomon, lors de la bataille décisive de Scalas Veteres au printemps 537. Durant cette bataille, il est l’un des commandants de la cavalerie située à l’aile droite de l’armée byzantine qui est mise en déroute par les hommes de Stotzas selon Procope de Césarée. Toutefois, cela n’empêche pas les Byzantins de remporter la victoire. En 538, Troglita se distingue lors de la bataille d’Autenti, probablement en Byzacène[4].

Après 538, Troglita est envoyé sur la frontière orientale de l’empire où il est nommé duc de Mésopotamie (dux Mesopotamiae), l’un des commandements militaires les plus importants de la région. C’est là qu’il arrête un membre de l’ambassade envoyé par le roi ostrogoth Vitigès aux Perses pour les inciter à attaquer les Byzantins. Lorsque la guerre éclate, Jean remporte de nombreux succès contre l’armée perse selon Corippe. Il défait notamment le général Nabédès près de Nisibe et conduit son armée dans une offensive nocturne victorieuse contre les forces perses assiégeant Theodosiopolis. Enfin, il vainc une autre armée perse assiégeant Dara et capture le général Mihr-Mihroe[5]. Toutefois, Procope donne une autre version de la première bataille. Selon lui, Troglita est sauvé d’une soudaine attaque perse par Bélisaire tandis que les deux autres engagements ne sont pas mentionnés par l'historien[6] - [7]. Malgré tout, Corippe affirme que Jean est félicité pour ses victoires par Urbicius, l’un des conseillers de l’empereur Justinien envoyé pour superviser les combats[8].

Haut commandement en Afrique

Durant son absence en Afrique, la situation s’est dégradée. Germanus reste le gouverneur de la province jusqu’en 539 et parvient à restaurer la discipline dans l’armée ainsi qu’à pacifier le cœur de la province d'Afrique et de la Byzacène. Solomon lui succède lors d’un deuxième mandat. Il parvient à défaire les Maures des Aurès et à affermir le contrôle byzantin sur la Numidie et la Maurétanie Sitifienne. Toutefois, la révolte mauresque, avec à sa tête Antalas, reprend en 543 et Solomon est tué lors de la bataille de Cillium en 544. Son successeur est son neveu Serge, un incompétent, qui est tué à l’été 546 lors d’une nouvelle révolte militaire menée par le général Guntharic. Ce dernier se déclare indépendant de Constantinople mais est bientôt assassiné par Artabanès. Les difficultés byzantines proviennent de deux causes. D'abord, un commandement souvent divisé, comme l'atteste l'envoi d'Aréobindus pour suppléer à l'incompétence de Serge sans pour autant démettre celui-ci. Ensuite, un manque de moyens humains liés à la guerre menée en Italie contre les Ostrogoths. À Constantinople, le besoin d’avoir un nouveau meneur compétent en Afrique se fait fortement ressentir[9]. À la suite d’une trêve signée avec les Perses en 546, l’empereur Justinien rappelle Troglita d’Orient, peut-être sur le conseil d’Urbicius (c’est ce qui figure dans le texte de Corippe). L'expérience de Jean Troglita en Afrique et sa connaissance des tribus maures pourraient expliquer le choix de Justinien de lui faire confiance[10]. Dans sa biographie consacrée à Justinien, l'historien Georges Tate qualifie ainsi les qualités de Jean Troglita : « Il sait se faire estimer et aimer de ses troupes grâce à son équité et à son courage personnel. Il est infatigable et aussi habile à remporter des victoires qu'à éviter des défaites par des retraites décidées à temps et en bon ordre »[11]. À Constantinople, l’empereur fait part à Jean Troglita de la situation africaine et le place à la tête d’une nouvelle armée avant de l’envoyer en tant que nouveau maître des milices (magister militum) pour l’Afrique à la fin de l’été 546[12].

Écrasement de la révolte mauresque

Au début de l’année 546, alors que Jean Troglita atteint Carthage, la situation est critique. Les troupes impériales dirigées par Marcentius, le duc de Byzacène, et Grégoire, cousin d'Artabanès, à Carthage sont en sous-effectif et démoralisées. Elles tiennent les cités côtières qui subissent une forme de blocus par les Maures de Byzacène dirigés par Antalas, tandis que les tribus Laguatans et Austuriennes de Tripolitaine lancent des raids sur la Byzacène en toute impunité. Néanmoins, les efforts diplomatiques ont permis d’assurer aux Byzantins le soutien de Cusina et Ifisdaïas, deux chefs maures qui peuvent mobiliser jusqu'à 30 000 cavaliers[11]. Cela permet de renforcer l’armée impériale de plusieurs milliers d’hommes. De surcroît, les tribus des Aurès quittent la Numidie à l’annonce de l’arrivée de Troglita et maintiennent une neutralité armée[13].

Dès son arrivée à Carthage, Troglita réorganise ses troupes, renforce les forces locales avec l’arrivée de vétérans venus avec lui (principalement des archers à cheval et des cataphractaires) et marche à la rencontre des rebelles. À Antonia Castra, des émissaires d’Antalas se présentent aux Byzantins mais Troglita rejette leurs propositions et les emprisonne. L’armée byzantine se dirige alors vers la Byzacène et libère les cités assiégées, ce qui permet aux troupes de Marcentius de se rallier à Jean Troglita. Les Maures sont pris par surprise par la rapidité de la progression byzantine et se replient vers les régions montagneuses et boisées de l’intérieur des terres[14] - [11]. Là, ils rassemblent leurs forces sous la direction de Ierna issu de la tribu des Laguatans et d’Antalas. Leur objectif est de conduire une guérilla pour épuiser l'armée adverse, au travers d'embuscades très efficaces dans les vallées encaissées qu'ils occupent[15]. Corippe suggère que les deux chefs espèrent que Troglita ne poursuivra pas son avance en plein milieu de l’hiver. En outre, ils pensent avoir l’avantage sur ce type de terrain. Troglita établit son camp près des positions mauresques et envoie Amantius, un messager, pour proposer ses conditions à Antalas. Troglita lui offre l’amnistie en échange de sa soumission à l’autorité impériale. Cette offre, inacceptable pour les rebelles, semble témoigner de la certitude qu'a Jean Troglita de sa supériorité[16] - [17].

Antalas refuse l’accord et les deux camps se préparent donc au combat. Corippe décrit la bataille qui s’ensuit dans un style homérique mais son récit offre peu de détails concrets sur son déroulement. Celle-ci semble précédée de démonstrations de force et de provocations diverses, les Maures allant jusqu'à faire charger un taureau sacré, facilement tué par un cavalier byzantin[18]. Il apparaît de toute évidence que l’affrontement est long, sanglant et indécis[19] et qu’il a lieu au sud ou à l’est de Sufétula (l'actuelle Sbeïtla), à la fin de l’an 546 ou au début de l’an 547. Finalement, les Byzantins l’emportent et repoussent les Maures, avant de percer leurs défenses et de dévaster leur camp. Selon Corippe, Ierna, Grand Prêtre du dieu Gurzil, est tué alors qu’il essaie de protéger une image de son dieu. Bon nombre d’autres chefs tribaux tombent durant la bataille et les autres s’enfuient. Les rescapés des tribus tripolitaines abandonnent la Byzacène et Antalas est contraint de déposer les armes. En outre, de nombreux prisonniers byzantins sont libérés et, parmi le butin, l’équipement militaire perdu par Solomon à Cillium est récupéré. Il est envoyé à Constantinople tandis que Jean Troglita fait une entrée triomphale à Carthage[20] - [21] - [22].

Bataille de Marta

Avec cette victoire, la guerre semble remportée et la paix est rétablie en Afrique. Toutefois, quelques mois plus tard, les tribus de Tripolitaine se rassemblent et forment une coalition dirigée par Carcasan, le chef des Ifuraces[21]. Ce théâtre d'action est différent de celui de la Byzacène. Le désert s'approche très près du littoral et les tribus qui y résident sont complètement nomades, sans grande organisation politique[22]. Après avoir lancé des raids en Tripolitaine, elles se tournent vers l'ouest et s'attaquent de nouveau à la Byzacène. Informé de ces actions par Rufinus, le duc de Tripolitaine, Troglita marche à leur rencontre. L'armée byzantine a été affaiblie entre-temps par l'envoi de renforts en Italie pour soutenir Bélisaire dans sa guerre contre les Goths. Sur les neuf régiments que Troglita a amenés depuis Constantinople, trois sont envoyés en Italie. Les Maures dirigés par Antalas restent hostiles mais ne rejoignent pas immédiatement le conflit. Toutefois, les Byzantins sont privés de l'aide d'Ifisdaïas qui refuse d'envoyer des soldats. Malgré la chaleur de l'été, Troglita fait avancer ses hommes à marche forcée vers la limite méridionale de la Byzacène, près de la bordure du désert. Il espère y rencontrer les Maures et éviter que la province ne soit de nouveau ravagée. Ceux-ci se replient d'abord vers l'intérieur aride, espérant se débarrasser des Byzantins. Cependant, ces derniers ont emmené avec eux une caravane fournie en eau et en provisions et qui les suit dans le désert. Les armées souffrent de la faim et de la soif et le mécontentement finit par gagner les rangs byzantins. Une mutinerie finit par éclater quand une épidémie tue la majeure partie des chevaux, ce qui contraint Troglita à se replier vers le nord et la côte[23].

Troglita se positionne entre le plateau de Matmata et la côte, puis attend les Maures. Il envoie aussi des navires ramener des vivres mais des vents contraires rendent la mission impossible. Quand l'armée adverse apparaît à proximité, elle est probablement épuisée par la faim et se dirige vers des sources d'eau que Troglita a atteint en premier. Les Byzantins campent à Marta dans le district de Gallica où la bataille se produit. C'est une défaite désastreuse pour les Byzantins dont l'armée s'enfuit. Dans l'intention probable de disculper Troglita, Corripe attribue les raisons de la défaite à l'indiscipline de certains soldats qui ont attaqué les Maures avant que l'armée ne soit prête, conduisant à un engagement désordonné. Selon le récit de Corripe, les alliés maures des Byzantins paniquent les premiers et battent en retraite, entraînant la désorganisation de l'ensemble de l'armée malgré l'intervention de Troglita et des autres chefs byzantins[24] - [25].

Après cette défaite, Troglita fuit vers Iunci (aujourd'hui Bordj Younga, à neuf kilomètres au sud de Mahrès[26]) où il commence à regrouper les fuyards. Les pertes sont si lourdes et le moral de l'armée si bas qu'il est bientôt contraint de se replier plus au nord, vers la forteresse de Laribus (aujourd'hui le village de Lorbeus près du Kef[27]). Là, il commence à rassembler son armée. Apprenant l'issue de la bataille, Antalas se soulève à nouveau et rejoint les tribus de la Tripolitaine pendant que les alliés de Byzantins, Cusina et Ifisdaïas, se disputent entre eux. Lors du restant de l'année 547, les Maures peuvent librement razzier l'Afrique byzantine, atteignant même les environs de Carthage[28].

Bataille des champs de Caton

Troglita ne reste pas inactif. Depuis Carthage, le préfet du prétoire Athanase et le jeune fils de Troglita rassemblent des renforts et des provisions au camp de Laribus tandis que Troglita parvient à réconcilier Cusina et Ifisdaïas par le biais d'un émissaire nommé Jean, ainsi qu'à obtenir l'allégeance d'Iaudas et de sa tribu[29]. Lors du printemps 548, Troglita a regroupé ses forces et rencontre ses alliés maures dans la plaine d'Arsuris près de la frontière nord de la Byzacène. Corippe donne des chiffres exceptionnellement grands pour le contingent mauresque : 30 000 pour Cusina, 100 000 hommes pour Ifisdaïas et 12 000 pour le frère d'Iaudas. Quels que soient les effectifs réels, il semble certain que les troupes régulières de Troglita forment le contingent le moins nombreux de l'armée impériale[30].

Les tribus dirigées par Carcasan, Antalas et Bruten campent dans la plaine de Mamma ou Mammes, au centre de la Byzacène. Carcasan, confiant en raison de sa victoire l'année précédente, veut se confronter immédiatement à l'armée impériale, ce en quoi il s'oppose à Antalas. Ce dernier privilégie une tactique plus prudente et déjà éprouvée par les Maures consistant à faire se diriger les Byzantins vers l'intérieur des terres, les forçant à marcher loin de leurs bases de ravitaillement à travers un pays dévasté, pour les épuiser et les démoraliser. Les rebelles se replient vers le sud-est et atteignent Iunci après dix jours. L'armée de Troglita les poursuit et ne s'oppose à l'arrière-garde adverse qu'au travers de quelques escarmouches. Une fois que l'armée byzantine atteint la plaine devant Iunci et construit un camp, les Maures se replient à nouveau dans l'intérieur montagneux. Informé de la tactique adverse grâce à un espion, Troglita refuse de les poursuivre et reste à proximité du port de Lariscus où il peut facilement être approvisionné. Cependant, la colère monte dans les rangs des soldats qui ne comprennent pas la réticence de leur chef à se battre. L'armée se mutine et s'en prend à la tente de Troglita qui parvient de justesse à s'échapper. Grâce aux contingents maures qui lui restent loyaux, Jean Troglita parvient à reprendre en main ses troupes[30] - [31].

Il déplace son armée dans le but d'affronter l'ennemi qui campe dans une plaine du nom de champs de Caton. Le camp maure est lourdement fortifié et Troglita est réticent à lancer un assaut direct. De fait, il en établit le blocus, espérant que la faim forcera les Maures à l'affronter en rase campagne. Pour les y inciter, il retient ses soldats, faisant croire qu'il craint le combat. Son plan fonctionne. Après avoir été encouragés par des sacrifices à leurs dieux et espérant surprendre l'armée byzantine, les Maures attaquent le camp adverse un dimanche. La victoire tarde à choisir son camp et les morts sont nombreux des deux côtés. Toutefois, les Byzantins finissent par prendre le dessus. À cet instant, Carcasan rallie ses troupes et lance une violente contre-attaque mais il est tué par Troglita. Voyant leur chef tué, les Maures s'enfuient. La bataille est un succès retentissant pour les Byzantins. Dix sept des principaux dirigeants maures sont tués, les tribus de la Tripolitaine sont décimées et se replient vers le désert tandis qu'Antalas et ses partisans se soumettent à Troglita[32]. La Byzacène, la Numidie et la Tripolitaine sont finalement pacifiées, laissant place à une période de paix s'étendant sur une durée de 14 ans, jusqu'en 562[33] - [34].

Activités ultérieures

À cette époque, Troglita semble être promu au titre honorifique de patrice (patricius), comme attesté par l'historien du VIe siècle Jordanès. Il reste en poste en Afrique pendant au moins quatre ans où il conduit une politique difficile de reconstruction. Il remet en place l'appareil administratif comme il avait originellement été envisagé par l'empereur Justinien en 533, partageant son autorité avec le préfet Athanase. Les fortifications provinciales construites par Solomon sont restaurées et les tribus maures soumises retrouvent un statut de vassalité en tant que peuple fédéré. Selon l'historien John B. Bury, la performance de Troglita, qui a rétabli l'ordre et la tranquillité dans la province troublée, fait de lui, aux côtés de Bélisaire et Solomon, « le troisième héros de la réoccupation impériale de l'Afrique »[35] - [36].

La principale réussite de Jean Troglita dans cette œuvre de pacification de l'Afrique, sujette à de graves troubles internes à son arrivée, est d'être parvenu à rallier à ses côtés d'importants contingents maures. En effet, les forces byzantines sont alors dispersées sur plusieurs fronts, notamment en Italie. Ainsi, l'historien Yves Modéran estime qu'il ne dispose que de 10 000 soldats byzantins, tandis que les forces maures combattant à leurs côtés pourraient avoir représenté plus de la moitié, voire les trois-quarts des effectifs totaux de Jean Troglita. Comme l'indique Jordanès dans son Histoire des Goths, ce sont des Maures qui ont remporté la victoire contre d'autres Maures. En contrepartie, Jean Troglita renonce à remettre en cause leur autonomie, comme l'avaient fait les premières législations byzantines en 534[37].

La date exacte de la mort de Troglita est inconnue mais se situe probablement en 552 ou peu après[38].

Héros de la Johannide

La difficile campagne de Jean Troglita contre les Maures est particulièrement connue grâce à l'œuvre du poète de l'Antiquité tardive Corippe, auteur de la Johannide, dont le général byzantin est le héros. Ce récit est souvent considéré comme le dernier grand poème épique en latin issu de la tradition antique, tout en préfigurant les épopées chrétiennes du Moyen Âge[39]. Corripe s'inspire clairement de l’Énéide de Virgile, Jean Troglita ressemblant beaucoup à Énée[40]. Il a l'avantage de donner beaucoup de détails, précieux pour la connaissance du contexte historique dans l'Afrique byzantine récemment créée. Toutefois, Corippe dresse aussi un tableau manichéen d'une opposition entre les Maures, frappés de tous les défauts et des Byzantins, parangons de vertus. Ainsi, Jean Troglita apparaît comme l'archétype du héros, parfait général mais aussi père sensible[41] et sa défaite à la bataille de Marta est avant tout une punition de l'impiété des habitants de l'Afrique romaine dont Jean Troglita ne saurait être responsable[42]. Pour autant, en ce qui concerne le déroulement des épisodes historiques, le texte de Corippe concorde souvent avec celui de Procope de Césarée, intitulé La Guerre des Vandales, parfois perçu comme plus sérieux bien que moins fourni en détails[43].

Références

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 644.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 636, 644-645.

- Diehl 1896, p. 363.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 645.

- Maraval 2016, p. 255.

- Diehl 1896, p. 365.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 645-646.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 646.

- Bury 1958, p. 145-147

- Modéran 2003, p. 2.

- Tate 2004, p. 714.

- Richardot 2009, p. 145.

- Diehl 1896, p. 366-368.

- Richardot 2009, p. 146.

- Richardot 2009, p. 147.

- Diehl 1896, p. 366, 368-369.

- Tate 2004, p. 714-715.

- Richardot 2009, p. 149.

- Richardot 2009, p. 149-150.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 612, 647.

- Maraval 2016, p. 266.

- Tate 2004, p. 715.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 647.

- Diehl 1896, p. 374-375.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 647-648

- Pringle 1981, p. 202

- Pringle 1981, p. 205-206

- Diehl 1896, p. 375-376

- Maraval 2016, p. 266-267.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 648

- Diehl 1896, p. 377-378

- Maraval 2016, p. 267.

- Diehl 1896, p. 378-380

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 648-649

- Bury 1958, p. 147

- Diehl 1896, p. 380

- Modéran 2003, p. 4-5.

- Diehl 1896, p. 381

- Zarini 2006, p. 3.

- Kern 2007, p. 102-103.

- Zarini 2006, p. 1.

- Modéran 1986, p. 2017.

- Modéran 1986, p. 196-197.

Bibliographie

Sources primaires

- Corippe (trad. du latin par Jean-Christophe Didderen), La Johannide ou Sur les guerres de Libye, Paris, Errance, , 191 p. (ISBN 978-2-87772-340-4).

- Procope de Césarée (trad. Denis Roques), La Guerre contre les Vandales (Guerres de Justinien, livres 3-4), Paris, Les Belles Lettres, coll. « La Roue à Livres », , 279 p. (ISBN 978-2-251-33905-4).

Sources contemporaines

- Charles Diehl, L'Afrique byzantine : Histoire de la domination byzantine en Afrique (537-709), Paris, Ernest Leroux, .

- (en) Denys Pringle, The defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab conquest, Oxford, British Archaeological Reports, .

- (en) John Bagnell Bury, History of the Later Roman Empire : From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, Volume 2, New York, Dover Publications, Inc, , 512 p. (ISBN 0-486-20399-9).

- Étienne Kern, « Non ignota cano : histoire et mémoire dans “la dernière épopée romaine”, la Johannide de Corippe », Schedae, no 1, , p. 97-106 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Marie Lassère, « La Byzacène méridionale au milieu du VIe s. pC. d'après la Johannide de Corippus », Pallas, vol. 31, , p. 163-178 (lire en ligne).

- Pierre Maraval, Justinien, Le rêve d'un empire chrétien universel, Paris, Tallandier, , 427 p. (ISBN 979-10-210-1642-2).

- John Robert Martindale, Arnold Hugh Martin Jones et J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, Volume III : A.D. 527-641, Cambridge, Cambridge University Press, .

- Yves Modéran, Les Maures et l'Afrique romaine (IVe et VIIe siècles), École française de Rome, coll. « Befar », .

- Yves Modéran, « Jean Troglita », Encyclopédie berbère, Aix en Provence, Edisud, , p. 3866-3870 (lire en ligne)

- Yves Modéran, « Corippe et l'occupation byzantine de l'Afrique : pour une nouvelle lecture de la Johannide », Antiquités africaines, vol. 22, , p. 195-212 (lire en ligne).

- Yves Modéran, « De Julius Honorius à Corippus : la réapparition des Maures au Maghreb oriental », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 147, , p. 257-285 (lire en ligne).

- Philippe Richardot, « La pacification de l’Afrique byzantine 534 - 546 », Stratégique, vol. 93-94-95-96, , p. 129-158 (lire en ligne).

- Georges Tate, Justinien. L'épopée de l'Empire d'Orient (527-565), Paris, Fayard, , 918 p. (ISBN 2-213-61516-0)

- Vincent Zarini, « La Johannide de Corippe (VIe siècle apr. J.-C. : entre épopée antique et chanson de geste ? », (consulté le ) (résumé d’une conférence).