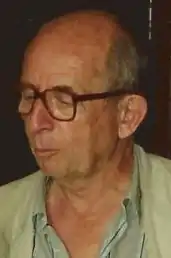

Jacques Baratier

Jacques Baratier est un réalisateur et scénariste français né le à Montpellier et mort le à Antony[1]. Cinéaste d'exigence aux antipodes du cinéma commercial, il considérait le cinéma comme une aventure intellectuelle et non comme un métier et collabora dans ce même esprit avec les écrivains et les auteurs de son temps comme Jacques Audiberti, Christiane Rochefort ou Arrabal. Il connut le succès populaire une seule fois avec Dragées au poivre. On lui doit d'avoir révélé, au public français, dans son premier long métrage, Goha, l'acteur égyptien Omar Sharif. Le cinéaste obtient, pour ce film, le Prix international du Festival de Cannes 1958.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 91 ans) Antony |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Période d'activité |

- |

| Distinction |

|---|

Biographie

Sous l'impulsion de son père, banquier, Jacques Baratier étudie le droit jusqu'en licence en 1938. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Baratier effectue son service militaire dans l'aviation. Il décide de s'engager au Maroc. À la Libération, il fréquente Saint-Germain-des-Prés, et rencontre Gabriel Pomerand, Olivier Larronde, Jacques Besse ou Boris Vian. Quelques années plus tard, il repart en Afrique du Nord avec le projet de devenir peintre. Mais, dans le Sahara algérien, il croise une équipe de cinéma, celle de René Chanas, qui tourne L'Escadron blanc. Il se fait engager comme figurant, puis assistant réalisateur. En 1948, il réalise un court-métrage, Les Filles du soleil, sur la vie des tribus berbères.

Par la suite, il enchaîne les documentaires (Désordre, La Cité du Midi, Métier de danseur consacré à Jean Babilée, Chevalier de Ménilmontant sur le Paris de Maurice Chevalier). En 1956, il réalise un court-métrage sur la vie nocturne à Paris, Paris, la nuit qui obtient l'Ours d'or au Festival de Berlin. En 1957, il tourne, en Tunisie, son premier long-métrage de fiction, Goha, avec Omar Sharif et Zohra Faïza[2] dans les principaux rôles. Claudia Cardinale, pressentie pour être la vedette féminine, n'y tient plus qu'un petit rôle. Tiré d’un conte égyptien, il reçoit le Prix international du Festival de Cannes en 1958.

« Mon père propose à un jeune comédien égyptien, Omar Sharif, le premier rôle. À la sortie d’un lycée de Tunis, il remarque une jeune fille de 16 ans, Claudia Cardinale, à laquelle il propose le rôle féminin. Elle accepte, mais le coproducteur refuse. La jeune Claudia aura le rôle de la confidente. Suivant comme toujours son inspiration, mon père demande à Georges Schehadé, poète libanais, d’écrire le scénario et les dialogues de Goha[3]. »

— Diane Baratier, Positif, n ° 600, février 2011

Pour son film suivant, il travaille avec l'écrivain Jacques Audiberti dont il adapte un roman, La Poupée (1962) ; il en fait un film satirique et loufoque qui prend pour toile de fond une dictature sud-américaine.

« Le sujet est une peinture surréaliste des dictatures qui sévissent en Amérique latine. Sans argent pour aller en Amérique du Sud, il décide d’engager des émigrés algériens de la banlieue parisienne pour jouer les révolutionnaires sud-américains, et tourne son film dans les bidonvilles de Nanterre grâce à l’appui de l’écrivain algérien Kateb Yacine. La Guerre d’Algérie touche à sa fin, et mon père fait scander à ses figurants des slogans « contre ceux qui les affament ». Il intègre dans la distribution des acteurs de théâtre comme Sacha Pitoëff, Jacques Dufilho, Daniel Emilfork et l’étonnant travesti Sonne Teal[4]. C’est la première fois qu’on voyait un travesti à l’écran[3]. »

— Diane Baratier

L'année suivante, Jacques Baratier signe un film inspiré des sketches de Guy Bedos, Dragées au poivre, où figurent, entre autres personnalités, Jean-Paul Belmondo, Simone Signoret, Francis Blanche et Claude Brasseur. En 1965, Baratier retrouve, dans L'Or du duc, l'inspiration de René Clair qu'il revendique depuis ses débuts (il réalisera d’ailleurs un portrait du cinéaste pour la télévision). Cette comédie aérienne met en scène Claude Rich en aristocrate fauché, flanqué de dix enfants et d'un autobus.

En 1974, il réalise plusieurs émissions d'Italiques, l'émission littéraire de Marc Gilbert.

Tout au long de sa carrière, Jacques Baratier, influencé par le cinéma surréaliste, l'esprit germanopratin et la psychanalyse, réalise des films qui explorent la folie et l'inconscient : Piège (1969), L'Araignée de satin (1984), Rien, voilà l'ordre (2004). D'autres films, plus réalistes, se rapprochent, eux, du documentaire : Le Désordre à vingt ans (1967) sur le Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre où l'on retrouve Boris Vian, Jacques Audiberti, Juliette Gréco et Gabriel Pomerand. Ou encore La Ville-bidon (1973) qui dénonce l'édification des tours dans la banlieue parisienne, dans lequel Roland Dubillard incarne un gardien de HLM philosophe et désabusé.

Filmographie

Courts métrages

- 1948 : Les Filles du soleil

- 1950 : Désordre

- 1951 : La Cité du midi

- 1952 : La Vie du vide

- 1953 : Le Métier de danseur

- 1954 : Histoire du Palais idéal (le Palais idéal du Facteur Cheval)

- 1956 : Paris la nuit (coréalisateur : Jean Valère)

- 1964 : Èves futures

- 1966 : Voilà l'ordre avec Antoine, Arthur Adamov, Louis Arbessier

- 1969 : Les Indiens

- 1975 : Opération séduction

Longs métrages

- 1958 : Goha avec Omar Sharif, Zohra Faïza, Daniel Emilfork, Claudia Cardinale, Lauro Gazzolo

- 1962 : La Poupée avec Zbigniew Cybulski, Sonne Teal, Sacha Pitoeff, Daniel Emilfork, Jacques Dufilho

- 1963 : Dragées au poivre avec Guy Bedos, Jean-Paul Belmondo et Claude Brasseur

- 1965 : L'Or du duc (coréalisé avec Bernard Toublanc-Michel) avec Pierre Brasseur, Claude Rich et Annie Cordy

- 1967 : Le Désordre à vingt ans, documentaire

- 1968 : René Clair (TV), dans la série Cinéastes de notre temps

- 1970 : Piège avec Bernadette Lafont, Bulle Ogier

- 1973 : La Ville bidon (La décharge), avec Bernadette Lafont, Daniel Duval et Roland Dubillard

- 1974 : Vous intéressez-vous à la chose ? avec Nathalie Delon, Didier Haudepin et Roland Blanche

- 1986 : L'Araignée de satin avec Ingrid Caven, Catherine Jourdan et Daniel Mesguich

- 2003 : Rien, voilà l'ordre avec Amira Casar, James Thierrée et Laurent Terzieff

- 2009 : Le Beau Désordre (film demeuré inachevé à la mort du cinéaste, 86 minutes : ultime variation autour de Désordre).

Assistant réalisateur

- 1949 : L'Escadron blanc de René Chanas

- 1949 : L'Extravagante Théodora d'Henri Lepage

- 1950 : Nous avons tous fait la même chose de René Sti

- 1950 : Mon ami le cambrioleur d'Henri Lepage

- 1963 : La Corruption (La Corruzione) de Mauro Bolognini

- 1965 : Les Créatures d'Agnès Varda

Notes et références

- Jacques Baratier, cinéaste, par Jean-Luc Douin, Le Monde, 10 décembre 2009

- (en) Zohra Faiza sur l’Internet Movie Database

- Nourrir la lune, par Diane Baratier, Positif, n ° 600, février 2011, page 40

- Sonne Teal sur lesexedesanges.ch

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Africultures

- Allociné

- Ciné-Ressources

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Association Jacques Baratier

- Jacques Baratier sur lesgensducinema.com

- Le Paris de Jacques Baratier sur Forum des images.fr