Jacobaea vulgaris

Séneçon de Jacob, Séneçon jacobé, Jacobée commune

Le Séneçon de Jacob, Séneçon jacobé ou Jacobée commune[1] ou Herbe de saint Jacques, (Jacobaea vulgaris) est une espèce de plantes herbacées, vivaces ou bisannuelles, de la famille des Asteraceae.

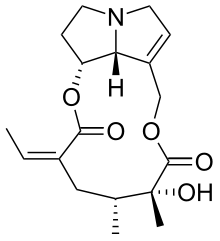

Autrefois simplement appelée « Jacobée » ou « Herbe de saint-Jacques », c'est une plante qui peut contenir plus d'une dizaine d'alcaloïdes pyrrolizidiniques, dont la consommation répétée peut être très toxique pour les animaux comme les chevaux ou les bovins, en s’attaquant à leur foie. Elle est cependant la nourriture presque exclusive de certaines chenilles d'hétérocères comme la Goutte-de-sang.

Répartition

Originaire d'Europe, elle s'est naturalisée en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande. Elle peut être très envahissante dans certaines régions (comme en Bretagne) où il faut la contrôler ou la détruire pour entretenir les pâturages.

Description

Le Séneçon jacobée est une plante vivace (hémicryptophyte), à souche courte, fibreuse et dont la tige, de 40 cm à 200 cm de haut, se dresse, droite, rameuse au sommet.

Les feuilles, ordinairement glabres, sont profondément pennatipartites, divisées en segments presque égaux, oblongs-obovales, lobés ou crénelés. Les feuilles basales, lyrées et portées par un pétiole, sont généralement flétries à la floraison. Les supérieures sont à oreillettes embrassantes, sessiles.

Les capitules sont groupés en corymbe ombelliforme. Ils font de 15 à 25 mm de large. L'involucre est formé de folioles tachées de brun. Les fleurs jaunes sont bisexuées ou unisexuées. La plante fleurit en plein été.

Le fruit est un akène avec une aigrette de poils blancs de 4 mm.

Statuts de protection, menaces

L'espèce n'est pas encore évaluée à l'échelle mondiale et européenne par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En France elle est classée comme non préoccupante [2].

Taxinomie

Cette espèce a été décrite en 1791 par Joseph Gärtner.

Son nom scientifique accepté fut longtemps Senecio jacobaea L., mais des travaux, notamment ceux de Pieter Pelser (en) & Ruud van der Meijden (es)[3] en 2005, tendent à prouver que cette espèce et d'autres font bien partie d'un genre Jacobaea distinct de Senecio.

Synonymes

Selon The Plant List (26 octobre 2014)[4] :

- Senecio jacobaea L.

- Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris,

- Jacobaea vulgaris var. vulgaris,

- Senecio flosculosus Jord.,

- Senecio foliosus Salzm. ex DC.,

- Senecio jacobaea L.,

- Senecio jacobaea var. jacobaea,

- Senecio jacobaea subsp. jacobaea,

- Senecio jacobaeoides Willk.,

- Senecio nemorosus Jord.,

- Senecio praealtus subsp. foliosus (DC.) Cout

Interaction écologique

Les chenilles de certaines espèces d'hétérocères (papillons de nuit) se nourrissent du Séneçon de Jacob :

- la Goutte-de-sang ou Écaille du séneçon (Tyria jacobaeae, famille des Erebidae) ;

- Nyctemera annulata (famille des Erebidae) ;

- Thetidia smaragdaria (famille des Geometridae).

Chenilles de Tyria jacobaeae sur Jacobaea vulgaris.

Chenilles de Tyria jacobaeae sur Jacobaea vulgaris..jpg.webp) Jacobaea vulgaris subsp. dunensis avec plusieurs chenilles de Tyria jacobaeae.

Jacobaea vulgaris subsp. dunensis avec plusieurs chenilles de Tyria jacobaeae. Tyria jacobaeae adulte.

Tyria jacobaeae adulte. Chenilles de Tyria jacobaeae (gauche) et Nyctemera annulata (droite) sur une même plante-hôte.

Chenilles de Tyria jacobaeae (gauche) et Nyctemera annulata (droite) sur une même plante-hôte. Œufs et chenille de Nyctemera annulata.

Œufs et chenille de Nyctemera annulata..jpg.webp) Nyctemera annulata adulte.

Nyctemera annulata adulte.

Propriétés

Le Séneçon jacobée peut contenir plus d'une dizaine d'alcaloïdes pyrrolizidiniques, liés à la sénécionine. Les oxydes d'amine de sénécionine sont synthétisés dans la racine puis transportés dans toutes les parties de la plante. Witte et al.[6] ont décrit deux chimiotypes :

- le type jacobine est caractérisé par la jacobine et la jacozine et peu ou pas du tout d'érucifoline ;

- le type érucifoline contient de l'érucifoline, de l'acétylérucifoline mais pratiquement pas de jacobine.

Les deux chimiotypes ne diffèrent pas en concentration des autres alcaloïdes comme sénécivernine, sénécionine, integerrimine, sénéciphylline. Une autre équipe[7] a défini un troisième chimiotype mixte qui contient de la jacobine et de l'érucifoline en quantités semblables.

La consommation de ces alcaloïdes par les animaux peut conduire à une intoxication qui s'exerce principalement au niveau hépatique : gonflement du foie, nécrose, occlusion veineuse et perte de la fonction hépatique[8].

Toxicité

Le Séneçon jacobée est toxique pour les humains.

Il l'est également pour les équidés et bovins, mais il est consommable en petites quantités par les ovins et plus encore par les caprins, chez lesquels il pourrait avoir un effet vermifuge.

Sa toxicité est due à son contenu en alcaloïdes pyrrolizidiniques, toxiques pour le foie de certains animaux. Tant que la plante pousse et fleurit, il y a peu de risque pour les chevaux, les vaches, les chèvres et les moutons. La plante a un goût amer et n'est généralement pas consommée ; toutefois certains chevaux semblent consommer spécifiquement les sommités fleuries lorsqu'ils en ont l'occasion, peut-être pour se vermifuger (les maréchaux anglais des XVIIe et XVIIIe siècles sont souvent cités pour avoir utilisé cette plante ou ses sucs pour vermifuger leurs chevaux). Le Séneçon jacobée est en revanche très dangereux conservé dans le foin : une fois coupé, la plante perd son arôme typique, sa couleur et son goût et les chevaux ne peuvent plus la reconnaître, mais le poison reste actif. Les herbivores mangent ainsi dans leur ration quotidienne de foin ces substances toxiques .

Le poison est absorbé dans l'intestin ; par la suite, le corps tente de convertir les toxines dans le foie en substances moins toxiques mais cela détruit les cellules du foie. Une intoxication par le séneçon s'exécute très lentement ; le foie finira par arrêter de fonctionner. Les animaux empoisonnés tombent gravement malades : ils sont léthargiques, perdent du poids, ont de la diarrhée et n'ont pas d'appétit, boivent beaucoup et ont des symptômes qui sont semblables à un coup de soleil. Le séneçon attaque le cœur et le système nerveux central et provoque un manque de coordination, un manque d'appétit et des mouvements agités. Il n'existe aucun remède contre l'empoisonnement au séneçon. Les animaux empoisonnés sont condamnés. Les animaux tombent malades après des mois, voire des années, parce que le poison s'accumule lentement dans le foie. Les vaches et les chevaux développent une maladie chronique du foie quand ils ingèrent du séneçon à hauteur de 5 à 10 % de leur poids corporel.

Le lait de vache ou de chèvre ayant consommé du Séneçon jacobée peut être faiblement contaminé par des alcaloïdes pyrrolizidiniques.

De même, le miel provenant des abeilles butinant sur les zones densément couvertes de Sèneçon de Jacob peut contenir des traces d'alcaloïdes pyrrolizidiniques mais les quantités sont si infimes qu'elles sont jugées non préoccupantes[9].

Chlorate de sodium et accidents

Importé depuis l'Europe, le Séneçon de Jacob se répand en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir des années 1800[10]. Après la Première Guerre mondiale, de grandes étendues sont défrichées en Nouvelle-Zélande et la plante les colonise rapidement[10]. Afin d'endiguer cette prolifération, surtout que la plante est nocive pour les élevages de moutons, le ministère de l'Agriculture promeut l'utilisation du chlorate de sodium, un composé chimique hautement inflammable et volatil[10] - [11] - [12]. On atteint par exemple plus de mille tonnes d'imports en 1937[11]. Malheureusement, la plupart des agriculteurs ne portent pas les protections nécessaires lors de la pulvérisation de ce composé[10] - [11]. En contact avec des matériaux organiques comme la laine ou le coton et soumis à une source de chaleur, le chlorate de sodium peut s'enflammer et même parfois exploser[10]. Ainsi, les pantalons, principalement en coton, sont particulièrement exposés. Imbibés lors des pulvérisations, ils sèchent ensuite, le chlorate de sodium s'infiltrant dans les fibres. Ensuite, lors de friction répétées, par exemple en montant à cheval, le vêtement peut s'enflammer, voire exploser[10] - [11] - [12]. Difficiles à éteindre, ces incendies spontanés ont coûté la vie à plusieurs agriculteurs et causé de nombreux accidents[10] - [11] - [12]. Devant ces faits tragiques, le ministère a œuvré pour que les employés portent des vêtements imperméables lors des pulvérisations, et pouvant être lavés après celles-ci pour éliminer le chlorate de sodium[11] - [12].

Symbolique

La fleur du séneçon de Jacob est l'emblème végétal de l'île de Man[13].

Notes et références

- INPN, « acobaea vulgaris Gaertn., 1791 », sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- MNHN & OFB [Ed]. 2003-présent. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), Site web : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 24 décembre 2021.

- (en) Pieter B.Pelser, Barbara Gravendeel, and Ruud Van der Meijden, « Phylogeny reconstruction in the gap between too little and too much divergence : the closest relatives of Senecio jacobaea (Asteraceae) according to DNA sequences and AFLPs », Molecular Phylogenetics and Evolution (en), vol. 29, .

- The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/, consulté le 26 octobre 2014

- NCBI, consulté le 26 octobre 2014

- (en) Witte, L., Ernst, L., Adam, H., Hartmann, T., « Chemotypes of two pyrrolizidine alkaloid-containing Senecio species », Phytochemistry (en), vol. 31, , p. 559-565 (DOI 10.1016/0031-9422(92)90038-R).

- (en) Mirka Macel, Klaas Vrieling, Peter G.L. Klinkhamer, « Variation in pyrrolizidine alkaloid patterns of Senecio jacobaea », Phytochemistry (en), vol. 65, (PMID 15081286, DOI 10.1016/J.PHYTOCHEM.2004.02.009).

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8).

- (en) « MAFF UK - Surveillance for pyrrolizidine alkaloids in honey », Food Surveillance Information Sheet, no 52, (lire en ligne).

- « Nouvelle-Zélande : quand les pantalons explosaient dans les années 1930 », sur Sciencepost, (consulté le ).

- (en) James Watson, « The Significance of Mr. Richard Buckley's Exploding Trousers: Reflections on an Aspect of Technological Change in New Zealand Dairy Farming between the World Wars », Agricultural History (en), vol. 78, no 3, , p. 346–360 (ISSN 0002-1482, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Trousers explode », Evening Post (en), vol. CXV, no 93, , p. 8 (lire en ligne).

- (en) Isle of Man Government - National Flower, gov.im.

Liens externes

- (en) RAGWORT, the kooky plant[PDF] - article,

- (en) Référence JSTOR Plants : Jacobaea vulgaris (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Jacobaea vulgaris Gaertn. (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Jacobaea vulgaris Gaertn. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Jacobaea vulgaris (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Jacobaea vulgaris Gaertn. (source : Global Compositae Checklist) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Jacobaea vulgaris Gaertn. (Syn. Senecio jacobaea L.) (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Jacobaea vulgaris Gaertn. (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 (TAXREF) (consulté le )