Histoire du Cap-Vert

Cet article présente un résumé de l'histoire du Cap-Vert, pays insulaire de l'océan Atlantique au large de l'Afrique.

Les îles du Cap-Vert étaient inhabitées lorsque des marins portugais y débarquèrent pour la première fois, entre 1456 et 1460. Pour cette raison et du fait de l’éloignement du continent, le pays a connu une histoire radicalement différente du reste de l’Afrique.

Avant 1400

Pour apprécier l'état, à cette époque, des cartes de cette zone de l'Atlantique, il convient de se reporter à :

- Histoire de la géographie, Histoire de la cartographie

- Figure de la Terre dans l'Antiquité, Mappemondes anciennes

- Figure de la Terre au Moyen Âge

- Géographie et cartographie dans le monde arabo-musulman médiéval, Liste de géographes musulmans

- Grandes découvertes, Républiques maritimes, Royaume de Majorque (1229-1715)

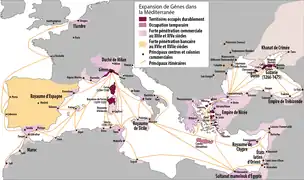

Réseau commercial de Venise

Réseau commercial de Venise Réseau commercial de Gênes

Réseau commercial de Gênes Carta Pisana (vers 1260-1290)

Carta Pisana (vers 1260-1290) Angelino Dulcert (1339)

Angelino Dulcert (1339) Portulan médicéen (Medici-Laurentian Atlas, 1351)

Portulan médicéen (Medici-Laurentian Atlas, 1351) Domenico et Francesco Pizzigano (en) (1367)

Domenico et Francesco Pizzigano (en) (1367).jpg.webp) Détail de la carte des frères Pizzigano (1367)

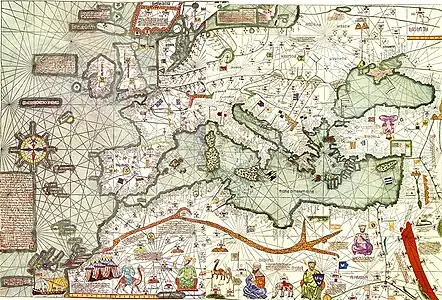

Détail de la carte des frères Pizzigano (1367) Atlas catalan (vers 1375)

Atlas catalan (vers 1375) Abraham Cresques et/ou Jehuda Cresques (vers 1375)

Abraham Cresques et/ou Jehuda Cresques (vers 1375).jpg.webp) Guillem Soler (vers 1380)

Guillem Soler (vers 1380).jpg.webp) Atlas Corbitis (1384-1410), p.3

Atlas Corbitis (1384-1410), p.3.jpg.webp) Atlas Corbitis (1384-1410), p.4

Atlas Corbitis (1384-1410), p.4 Mecia de Viladestes (pt) (1413)

Mecia de Viladestes (pt) (1413).jpg.webp) Atlas de Pinelli–Walckenaer (1400-1425)

Atlas de Pinelli–Walckenaer (1400-1425) Carte du Vinland (1435 ?)

Carte du Vinland (1435 ?) Gabriel de Vallseca (1439)

Gabriel de Vallseca (1439) Bartolomeo Pareto (en) (1455)

Bartolomeo Pareto (en) (1455) Grazioso Benincasa (1482)

Grazioso Benincasa (1482) Jorge de Aguiar (1492)

Jorge de Aguiar (1492).jpg.webp) Planisphère de Cantino (1502)

Planisphère de Cantino (1502)

La date exacte à laquelle a accosté le premier bateau portugais demeure incertaine. Le premier arrivant documenté a alors décrit l’archipel comme étant inhabité, bien qu'il ait été connu depuis les Grecs anciens qui les décrivirent dans le mythe des Hespérides (mais ce nom pourrait aussi concerner les iles Canaries, plus proches du détroit de Gibraltar).

Vu le régime des vents et courants dominants de la région, il n’est pas exclu qu'y aient débarqué à diverses époques des pêcheurs lébous, communauté de langue wolof très présente au Sénégal, particulièrement dans la presqu'île du Cap-Vert (Dakar), à 700 km.

Les Phéniciens auraient pu visiter l’archipel dès l'Antiquité : le récit du Périple de Hannon, mentionne un certain nombre d'escales, au-delà de l’île de Cerné en actuelle Mauritanie, dont l'une pourrait être l'archipel. La mention du "char des Dieux" dans le Périple pourrait alors concerner une éruption du volcan actif de l'ile de Fogo.

L'hypothèse de la circumnavigation chinoise (thèse pseudo-historique de 2002), avec ou sans exploration/découverte d'îles atlantiques s'appuie sur la personnalité de l'amiral chinois Zheng He (1371-1433) et surtout sur la carte Kangnido (1402, Corée) d'authenticité douteuse.

L'hypothèse d'exploration et/ou de découverte arabo-musulmane d'îles atlantiques ne s'appuie encore sur aucun document authentique de navigation. L’historien portugais Jaime Cortesão rapporte une légende selon laquelle les Arabes auraient visité une île, qu’ils nommaient « Aulil » ou « Ulil », où ils récoltèrent du sel dans des marais salants naturels. Selon lui, il pourrait s’agir de l’île de Sal[1].

Période coloniale

Il manque au moins une carte de l’Atlas (vers 1515) de Francisco Rodrigues (cartographe) (pt), pilote d'Afonso de Albuquerque et cartographe, actif vers 1470-1515.

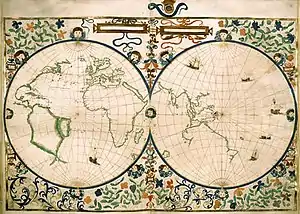

Jean Rotz, Mappemonde (1542)

Jean Rotz, Mappemonde (1542) Prise de Saint-Jacques du Cap-Vert en 1585 (en), tableau de 1589

Prise de Saint-Jacques du Cap-Vert en 1585 (en), tableau de 1589 Insulae Capitis Viridis (1598)

Insulae Capitis Viridis (1598) Plan de la ville de Cap-Vert (1655)

Plan de la ville de Cap-Vert (1655) Carte des Îles du Cap-Vert (1683)

Carte des Îles du Cap-Vert (1683).jpg.webp) Jacques-Nicolas Bellin, Carte des Isles du Cap Verd (1747)

Jacques-Nicolas Bellin, Carte des Isles du Cap Verd (1747)

En 1444, le navigateur portugais Dinis Dias, en présence de la presqu'île du Cap-Vert (à 700 km du Cap-Vert), nomme le cap "Cabo Verde", la végétation luxuriante de ce promontoire rocheux contrastant avec l'aridité de l'arrière-pays.

En 1456, le navigateur vénitien et explorateur portugais Alvise Cadamosto (1432-1488) découvrit quelques îles du Cap-Vert, puis Diogo Dias et Antonio Noli, capitaines au service d’Henri le Navigateur, découvrirent le reste de l’archipel les années suivantes.

Selon l'historiographie officielle du Portugal, la découverte est due au navigateur génois António Noli, que le roi Alphonse V nommera gouverneur du Cap-Vert. Des explorateurs ont également associé aux découvertes les noms de Diogo Gomes (lieutenant de Noli, qui prétend avoir été le premier à accoster et avoir nommé l'île de Santiago), Diogo Dias, Diogo Afonso et le vénitien Alvise Cadamosto.

En 1462, les Portugais parviennent à Santiago et fondent une colonie, Ribeira Grande (aujourd'hui Cidade Velha), première ville européenne permanente sous les tropiques. Les îles – du moins les îles montagneuses – étaient alors couvertes de végétation.

En 1494, l’île la plus occidentale du Cap Vert, l'ile de Santo Antão, sert de repère pour délimiter les zones d'influence et de conquêtes entre Espagnols et Portugais : selon les termes du Traité de Tordesillas, la ligne de démarcation est à 370 lieues à l'ouest de cette île, et va du pôle Nord au pôle Sud. (Il s'agit de lieues maritimes de 5,556 km). Cette ligne en coupant le continent sud américain, fut la première frontière terrestre du Brésil. Prolongée dans l'océan Pacifique, également de pôle à pôle, elle permit aux Espagnols de s'installer aux îles Philippines tandis que les Portugais s'installaient dans les îles de la Sonde.

En 1496, le Cap-Vert devient une colonie de la couronne portugaise. Les Portugais importèrent rapidement des esclaves depuis la côte ouest du continent. L'archipel devient la première plaque tournante du commerce triangulaire, comme lieu de regroupement des esclaves pour les navires négriers en partance pour les Amériques. Il s'y développe les premières manufactures de cotonnades destinés à ce commerce

En 1498, Christophe Colomb fait escale au Cap Vert, à Sal et Boa Vista, lors de son 3e voyage. Magellan y fait escale en 1522.

Puis pirates et corsaires font le reste. La ville de Ribeira Grande, première ville à l'origine de la naissance de l'archipel du Cap Vert décline définitivement après une attaque de Jacques Cassard, corsaire français en 1712. Il prend le fort construit par la couronne portugaise pour garder la ville et pille la ville et sa vallée verdoyante pendant un mois. « Il ruina complètement Santiago, entrepôt du commerce des Portugais avec la côte occidentale d'Afrique. Il y fit un si grand butin, à ce que disent les Mémoires du temps, que, pour ne pas surcharger son escadre, il dut en abandonner une partie, qu'on évalua à plus d'un million de francs. (Bescherelle 1868, p. 57)». La population fuit définitivement la ville pour se réfugier à Praia , dont le "plateau" hors d'atteinte des canons des bateaux pirates offre un refuge sûr et bien défendu.

Praia devient la nouvelle capitale en 1770 à 15 km de Ribeira Grande, qui reste connue comme Cidade Velha (la vieille ville).

Déclin

Bataille de Porto Praya (1781)

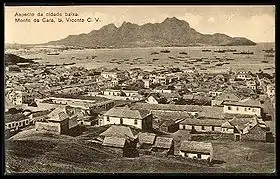

Bataille de Porto Praya (1781) Vue de Mindelo, non datée

Vue de Mindelo, non datée

La première sécheresse frappe le Cap-Vert en 1747 – par la suite, le pays en connaît une tous les cinq ans en moyenne. La déforestation et les cultures intensives, ainsi que la multiplication d'animaux importés et relâchés dans la nature (vaches, chèvres, moutons) pour ravitailler à l'origine les navires de passage, aggravent la situation en détruisant la végétation qui retenait l’humidité, au point de créer un climat semi-aride. Au cours du XVIIIe puis du XIXe siècle, trois grandes sécheresses provoquent plus de 100 000 morts. Le gouvernement portugais n’envoie presque aucune aide pendant ces famines.

L'implantation de comptoirs européens directement sur les côtes africaines (Gorée, Gambie, iles de Loos, etc.) a pour effet de mettre progressivement fin au trafic négrier via le Cap Vert, qui perd son rôle d'escale négrière, les navires rejoignant directement les Amériques depuis les côtes.

À la fin du XVIIIe siècle, João da Silva Feijó est envoyé en mission au Cap-Vert pour évaluer la possibilité d'exploiter des minéraux tels que salpêtre et soufre mais sans succès.

En Europe, le Portugal est le premier pays à abolir l'esclavage par le décret du décidé par le marquis de Pombal.

À partir de 1810, les baleiniers venus du Massachusetts et de Rhode Island recrutent des matelots sur les îles de Brava et de Fogo.

En 1832, Charles Darwin y fait escale pendant 23 jours, en allant vers l'Amérique, puis brièvement lors de son retour en 1836.

En 1866[2], l’abolition de l'esclavage porte un coup durable à l’économie capverdienne. C’est à cette époque que débute la première vague d’émigration vers les États-Unis.

À la fin du XIXe siècle, l’ouverture des lignes transatlantiques est l’occasion d’une embellie économique, Mindelo devenant une escale privilégiée de ravitaillement en fuel, eau et vivres. L’archipel continue cependant à souffrir de fréquentes sécheresses et famines qui font des milliers de victimes au cours de la première moitié du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, Mindelo cesse d’être une escale commerciale et le pays replonge dans une forme de misère.

Nationalisme et indépendance

Les Européens forment la première population connue du pays[3], les cap-verdiens ont bénéficié d'une plus grande proximité culturelle avec la métropole portugaise. La première école élémentaire ouvre en 1817[4], et le Cap-Vert reste la première colonie portugaise à être dotée d’un lycée dès 1866. Au jour de l’indépendance, un quart de la population était alphabétisée, contre 5 % en Guinée-Bissau.

Les sécheresses chroniques dues à la déforestation entraînent toutefois des famines régulières, accentuées par l'absence d'aide alimentaire. Entre 1941 et 1948, on compte ainsi 50 000 morts, soit plus du tiers de la population[5].

En 1941, les Rabelados (pt) de l'île de Santiago, des groupes de villageois, ainsi désignés par leurs contemporains, décident à l'époque, de s’isoler des autres cap-verdiens. Les Rabelados constituent un cas unique au Cap-Vert Ils se sont rebellés à l’époque contre de nouveaux prêtres qui arrivaient aux Iles du Cap-Vert pour moderniser l’église catholique et dont les pratiques plus "standard" que celles de leurs prédécesseurs s’opposaient aux croyances locales. Après un isolement de plus d’un demi-siècle, les Rabelados, groupe d'environ mille personnes, qui se considèrent comme africains et non comme métisses, reprennent progressivement des liens avec les autres habitants de l'ile.

Au cours des trois premières années de son existence, le PAIGC ne fait guère de vagues et prépare ses ressources militaires. Sa première grande action est l’incitation à la grève des dockers du port de Bissau le . La police coloniale interdit la grève et ouvrit le feu sur les grévistes, tuant plus de 50 personnes. Cet événement est le premier d’une guerre de treize ans, au cours de laquelle 10 000 soldats du PAIGC, soutenu par Cuba et par l’Union soviétique[6], combattent les 35 000 soldats, portugais et africains, des troupes portugaises.

La chute du régime de Salazar et la révolution des Œillets, en avril 1974, sont l’occasion de troubles accrus au Cap-Vert et le nouveau gouvernement portugais entame des négociations avec le PAIGC. L’indépendance est acquise le .

Après l’indépendance

Les groupes d’opposition fondent le Mouvement pour la démocratie (MPD) à Praia en avril de la même année. Le monopartisme est aboli le et les premières élections multipartites organisées en janvier 1991. Le MPD remporte les présidentielles avec 73,5 % des suffrages, ainsi que la majorité des sièges de l’Assemblée nationale. Cette alternance politique se réalise sans crise. António Mascarenhas Monteiro succéde à Aristides Pereira à la présidence. Les élections législatives de décembre 1995 augmentent la majorité du MPD à l’Assemblée, avec 50 sièges sur 72. Monteiro est reconduit président par les élections de février 1996. Les observateurs nationaux et internationaux ont qualifié les élections de 1995 et 1996 de libres et transparentes.

En 2001, Pedro Pires, du PAICV est élu président contre Carlos Veiga, du MPD avec une majorité de 12 voix seulement. Tous deux avaient exercé précédemment la charge de premier ministre. En 2011, c'est Jorge Carlos Fonseca, du MPD, qui est élu président, et réélu en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame[7]. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare[8], a une politique de développement des énergies renouvelables[9], ainsi que de l'écotourisme[10]. Le gouvernement table sur une croissance de 5 % en 2010.

En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves[11]. Ce résultat signifie une nouvelle alternance politique, sans heurts, au niveau de la présidence du pays, et une cohabitation entre le nouveau président, José Maria Neves, et le premier ministre, Ulisses Correia e Silva, appartenant aux deux principaux partis politiques concurrents, le PAICV et le MPD[12].

Annexes

Bibliographie

- (pt) Luís de Albuquerque et Maria Emília Madeira Santos (dir.), História geral de Cabo Verde, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga ; Instituto de Investigação cientifica tropical, Lisbonne ; Instituto Nacional de Investigação Cultural de Cabo Verde, Praia, 2001, 2 vol. : vol. I, 478 p. (ISBN 972-672-894-0) ; vol. II, 596 p. (ISBN 972-672-895-9)

- (pt) Germano Almeida, Cabo Verde : viagem pela história das ilhas, Caminho, Lisbonne, 2003, 271 p. (ISBN 972-21-1544-8)

- André Barbe, Les îles du Cap-Vert, de la découverte à nos jours, une introduction : de l'entrepôt des esclaves à la nation créole (préf. de Cesária Évora), L'Harmattan, 2003, 285 p. (ISBN 2-7475-3730-7)

- (en) Richard A. Lobban Jr et Paul Khalil Saucier, Historical dictionary of the Republic of Cape Verde, Scarecrow Press, Lanham, Maryland ; Toronto ; Plymouth, UK, 2007, LII-306 p. (ISBN 978-0-8108-4906-8)

- (pt) Maria Emília Madeira Santos, Maria Manuel Ferraz Torrão et Maria João Soares (dir.), História concisa de Cabo Verde : resumo da História geral de Cabo Verde, Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisbonne ; Instituto da Investigação e do Património Culturais, Praia, 2007, 426 p. (ISBN 978-972-672-973-0)

- Idelette Muzart-Fonseca dos Santos, José Manuel Da Costa Esteves et Denis Rolland (dir.), Les îles du Cap-Vert : langues, mémoires, histoire, L'Harmattan, 2007, 262 p. (ISBN 978-2-296-04633-7)

- (pt) Daniel A. Pereira, Estudos da história de Cabo Verde, Alfa-Comunicações, Praia, 2005 (2e éd. rev.), 366 p.

- (pt) Christiano José de Senna Barcellos, Subsídios para a história de Cabo Verde e Guiné, 7 vol., 1900 (rééd. Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, Praia, 2003) (texte intégral en ligne )

Articles connexes

- Géologie du Cap-Vert (en)

- Cap-Vert portugais (1462-1975)

- Liste des gouverneurs de la colonie du Cap-Vert (en)

- Archives Historiques Ultramarines (en) (du Portugal)

- Portugais du Cap-Vert (en) (langue), Créole du Cap-Vert

- Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC, 1956)

- Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PICV, 1981)

- Histoire des Canaries, Histoire de Madère, Histoire des Açores, Histoire de Sao Tomé-et-Principe

- Guerres coloniales portugaises

- Alvise Cadamosto (1432-1488), Navigatio ad terras ignotas (1507-1508, en vénitien), devenu célèbre en traduction latine Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum (1532)

- Giovanni Battista Ramusio (1485-1557), Description de l'Afrique

- Léon l'Africain (1494-1554 ?), Description de l'Afrique (vers 1530)

Liens externes

- (en) Raymond Almeida, Chronological References: Cabo Verde

- (en) Chronologie brève du Cap-Vert (BBC News)

Notes et références

- (pt) Jaime Cortesão, Os descobrimentos portugueses, Livros Horizonte, Lisbonne, 1975-1978, vol. 1, p. 50-52

- Un peuple et son histoire

- República de Cabo Verde. La population cap-verdienne est majoritairement issue d'un mélange d'Africains et d'Européens, avec 80 % de Métis ou Mestiços, les descendants des anciens esclaves africains et des colonisateurs européens

- Ambassade de France à Praia

- Augusta Conchiglia, « Un intellectuel visionnaire », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- Histoire générale de l'Afrique: L'Afrique depuis 1935, publié par C. Wondji

- « L’opposition remporte les législatives au Cap-Vert », Le Monde, (lire en ligne)

- « Changement climatique : le Cap-Vert durement touché », Le Point, (lire en ligne)

- « De l’énergie renouvelable dans les îles du Cap Vert », Deutsche Welle (DW), (lire en ligne)

- Raoul Mbog, « Le Cap-Vert fait le pari d’un tourisme durable qui profite à tous », Le Monde, (lire en ligne)

- Charlotte Idrac, « Cap-Vert: le candidat de la gauche, José Maria Neves, élu président dès le premier tour », sur RFI, (consulté le )

- « Cap-Vert : le candidat de la gauche élu dès le premier tour de la présidentielle », Le Monde, (lire en ligne)