Hiroshima, mon amour

Hiroshima, mon amour (二十四時間の情事, Nijūyoji-kan no jōji, litt. Une liaison de 24 heures) est un film franco-japonais d'Alain Resnais sorti en 1959. Le scénario est signé de la romancière Marguerite Duras, qui y évoque le thème de la mémoire, riche dans son œuvre.

| Réalisation | Alain Resnais |

|---|---|

| Scénario | Marguerite Duras |

| Musique |

Georges Delerue Giovanni Fusco |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production |

Argos Films Como Films Daiei Motion Picture Company LTD Pathé Overseas Productions |

| Pays de production |

|

| Genre |

Drame Romance |

| Durée | 91 minutes |

| Sortie | 1959 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Retraçant la rencontre d'une Française et d'un Japonais à Hiroshima quatorze années après les bombardements atomiques, le film déjoue les codes traditionnels de la narration cinématographique. Hiroshima mon amour se présente à la fois comme une fiction évoquant la guerre et les bombes lancées sur la ville, un poème d'amour et de mort et un appel à la réconciliation entre les peuples.

Son retentissement est mondial. Présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en 1959, il est accusé par certains d'offenser les sensibilités américaines par son propos centré sur les exactions des bombes atomiques. D'autres, parmi lesquels André Malraux, Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard, célèbrent l'un des plus beaux films qu'il leur ait été donné de voir. Il lance la carrière de Resnais, qui s'inscrira dans le contexte du groupe de la Rive gauche, qui avec des cinéastes comme Chris Marker ou Agnès Varda se distinguera de la Nouvelle Vague par ses prises de position proches de celles de la gauche non communiste.

Synopsis

La première partie du film présente à la façon d'un documentaire les retombées des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki sur la population japonaise ; les narrateurs de ce chapitre sont les protagonistes qui n'ont pas encore été présentés, et qu'expose la seconde partie du film. Une actrice française se rend à Hiroshima, afin d'y tourner un film sur la paix. Elle y rencontre un architecte japonais, ancien conscrit dont la famille a disparu sous les bombes, qui devient momentanément son amant, mais aussi son confident. Alors qu'ils s'apprêtent à se quitter, il lui expose sa vie et lui répète qu'elle n'a « rien vu à Hiroshima ». Elle lui parle de son adolescence à Nevers pendant la Seconde Guerre mondiale, de son amour pour un soldat allemand et de l'humiliation qu'elle a subie à la Libération de la France lorsqu'elle a été tondue. Leurs échanges sur les thèmes de la mémoire et de l'oubli nous sont présentés par fragments tout au long des 36 heures de la diégèse.

Fiche technique

- Titre : Hiroshima mon amour

- Réalisation : Alain Resnais, assisté de T. Andrefou et I. Shirai ainsi que de Jean Léon, Itoi et R. Guyonnet Hara[1]

- Scénario et dialogues : Marguerite Duras

- Conseiller littéraire : Gérard Jarlot [1]assisté de Christophe Calvia

- Photographie : Sacha Vierny et Takahashi Michio[1]

- Cadreurs : Goupil Watanabe et Ioda, assistés de J. Chiabault et Y. Nogatomo, ainsi que de D. Clerval et N. Yamagutschi[1]

- Montage : Anne Sarraute, Henri Colpi et Jasmine Chasney[1]

- Musique : Georges Delerue et Giovanni Fusco

- Décors : Esaka, Mayo et Petri, assistés de Miyakuni[1]

- Costumes : Gérard Collery

- Maquillage : Alexandre Marcus et R. Toioda[1]

- Coiffure : Éliane Marcus[1]

- Régie : R. Knabe et I. Ohashi[1]

Les vestiges d'Hiroshima après le bombardement : quelques immeubles isolés tels que ceux vus dans le film.

Les vestiges d'Hiroshima après le bombardement : quelques immeubles isolés tels que ceux vus dans le film. - Accessoires : R. Jumeau et Ikeda[1]

- Lumière : Ito[1]

- Son : P. Calvet, Yamamoto et R. Renault[1]

- Scripte : Sylvette Baudrot

- Enregistrements : Marignan et Simo[1]

- Directeurs de production : Sacha Kamenka et Shirakawa Takeo[1]

- Producteurs délégués : Samy Halfon[1] et Anatole Dauman

- Secrétaire de production : Nicole Seyler[1]

- Sociétés de production : Argos Films, Como Films, Daiei Motion Picture Company LTD et Pathé Overseas Productions

- Société de distribution : Pathé Films

- Laboratoire : Éclair[1]

- Pays d'origine :

France,

France,  Japon

Japon - Langue : français, japonais, anglais

- Genre : drame, romance

- Durée : 91 minutes

- Format : 1,37:1 - Noir et blanc

- Date de sortie : (

France)

France)

Distribution

- Emmanuelle Riva : « elle »

- Eiji Okada : « lui »

- Bernard Fresson : le soldat allemand

- Stella Dassas : la mère

- Pierre Barbaud : le père

Production

Le scénario : du documentaire à la fiction

Le scénario d’Hiroshima mon amour est d'abord censé naître de Françoise Sagan, auteur au succès fulgurant à la fin des années 1950. Le producteur Antoine Dauma envisage en effet en 1958 de lui confier l'écriture d'une fiction sur la bombe atomique, mais il échoue à plusieurs reprises à lui faire part de son projet : l'écrivain oublie une première fois, puis lors d'une seconde occasion, de se rendre au rendez-vous parisien qui a été fixé avec le producteur et Alain Resnais, dont la carrière vient d'être lancée par Nuit et Brouillard et qui est alors pressenti pour la réalisation. Simone de Beauvoir est un temps envisagée pour remplacer Sagan mais, sur la suggestion de Resnais, c'est vers Marguerite Duras que la production se tourne ensuite. Resnais apprécie son œuvre théâtrale et a autrefois songé à adapter Moderato cantabile au grand écran[2]. L'époque commence alors à être propice à la collaboration entre les milieux de la littérature et du cinéma et ce projet ne fait que marquer le début des incursions de Duras dans la création cinématographique[3].

Alain Resnais apparaît alors comme la « nouvelle conscience du cinéma français » et ses producteurs voudraient le voir enchaîner, après des documentaires sur Guernica et sur les camps d'extermination nazis, avec une enquête sur les bombardements des villes japonaises[2]. C'est le gouvernement français qui tient à un documentaire et tente d'en passer la commande à Chris Marker, lequel déclinera[4]. Un titre est même déjà avancé : « Pikadon », transcription du nom japonais de l'éclair atomique. Le réalisateur voit cependant le projet autrement : depuis des mois qu'il étudie la chose sous tous les angles, notamment avec l'aide de Chris Marker et en visionnant nombre d'archives ainsi qu'en se rendant au Japon, il est parvenu à la conclusion qu'un tel documentaire n'aurait rien d'inédit[2]. Le risque est grand de trop se rapprocher de son récent documentaire sur l'Holocauste, Nuit et Brouillard[5], et de solides documentaires japonais existent déjà sur le sujet[4].

Sur l'injonction de Marker, Resnais rencontre Duras à une terrasse pour réfléchir aux éléments novateurs pouvant être apportés autour d'Hiroshima. Alors qu'un avion les survole, tous deux réalisent que rien n'a changé depuis la chute des bombes : le potentiel de leur dévastation existe toujours[4]. Et Resnais de proposer à Duras « une histoire d'amour d'où l'angoisse atomique ne serait pas absente[2] », une histoire d'amour qui servirait de lentille pour ancrer les dangers de la bombe dans le présent[4]. « Je lui ai parlé de cette notion de personnages qui ne seraient pas des héros, qui ne participeraient pas à l'action mais en seraient des témoins, ce que nous sommes dans la majorité des cas devant les catastrophes : des spectateurs », se souvient-il[2].

« Faites de la littérature. Oubliez la caméra », enjoint donc le réalisateur à sa scénariste, à qui il rend régulièrement visite pour « voir » ce qu'elle met au jour, tout comme les personnages du futur film se partageront leurs visions. Il lui demande également des biographies fournies de chaque personnage, dont seuls quelques minces éléments seront énoncés dans le film : « Resnais voulait, en ne montrant qu'un aspect parmi les cent aspects d'une même chose, être conscient de sa « faillite » de ne pouvoir en montrer qu'une parmi cent », témoigne l'auteur. C'est ainsi que les personnages ne portent pas de nom, dans une vision égalitaire de ce monde d'après la bombe[2]. Les échanges entre Duras et Resnais se poursuivront par voie épistolaire quand Resnais se rendra au Japon pour les repérages.

Le script

Il s'agit de la première collaboration entre Alain Resnais et la scripte Sylvette Baudrot avec qui il travaillera sur de nombreux films[6]. Il a déclaré à ce propos « Sans Sylvette Baudrot, je ne sais pas ce qui me serait arrivé[6]. » En effet, le film se tournant au Japon, elle se charge des contacts humains avec les Japonais sans même parler leur langue, et, grâce à son expérience, elle permet au réalisateur, dont c'est le deuxième long métrage, d'éviter de nombreuses complications sur le tournage[6]. Alain Resnais avait par exemple écrit une scène où un chien dans une rue d'Hiroshima sautait dans la péniche du restaurant et, suivi par la caméra, la faisait entrer dans la salle[6]. Sylvette Baudrot a fait remarquer au réalisateur qu'il faudrait alors emmener le même chien d'Hiroshima où était tournée la scène de la rue, à Tokyo où serait filmé l'intérieur du restaurant, ce qui a incité Resnais à abandonner cette idée[6].

Production et tournage

Le film est une co-production de compagnies françaises et japonaises, qui stipulent à la rédaction du contrat que l'équipe de tournage devra inclure des techniciens de chaque pays, que les scènes prendront place au Japon aussi bien qu'en France, et que les deux rôles principaux devront être attribués à un acteur de chaque pays[5]. Le financement trouvé est néanmoins bien fragile : Resnais n'est en fin de compte capable de n'engager qu'un seul technicien français, en la personne de Sylvette Baudrot, qui, non seulement scripte, finira par occuper les postes de photographe de plateau, assistante à la réalisation et double lumière de Riva[7].

Alain Resnais s'interroge sur la présence à l'écran d'Eiji Okada, déjà engagé pour interpréter l'homme japonais, et va assister à trois projections de ses films : « De cette triple expérience, Okada me semble bien sortir vainqueur. Ouf ! Défauts : il est petit, un peu trapu, les mains et la démarche sont sans beauté particulière. Qualités : le regard est intelligent, le jeu très varié et précis (un peu style John Garfield), le sourire, très sympa, il gifle très bien, sait embrasser western style. Les deux profils sont bons et il ne présente que rarement cette espèce de mollesse de la joue qui nous avait inquiétés à Paris », écrit-il ainsi[7].

Le tournage se fait dans un très court laps de temps : deux semaines au Japon suffiront en [2]. Riva et Baudrot ne s'envolent de Paris que le [7]. Dans un premier temps, Resnais visite la ville et continue d'échanger avec Duras restée en France : il lui envoie des lettres accompagnées des photos prises sur place tandis qu'elle lui répond par des enregistrements sonores dans lesquels elle propose de nouvelles répliques. En attendant l'arrivée de l'interprète principale, Emmanuelle Riva, Resnais use d'une marionnette en bois qu'il conduit au son des bandes que lui a envoyées Duras[2]. L'usage des décors au Japon ne se fait pas sans erreur, comme s'en rendra compte à son premier visionnage l'historien du cinéma et nippophile Donald Richie : dans les scènes se déroulant en station de train, les allocutions en japonais indiquant les heures de départs et d'arrivées des convois ne correspondent pas à la période de la journée durant laquelle les scènes sont censées prendre place. Il arrive également que l'on voie des figurants entrer dans des boutiques supposément fermées en repoussant des norens, ces rideaux pendant à la porte d'entrée, alors que ceux-ci signifient invariablement que le bâtiment auquel ils sont accrochés est ouvert[8].

La dernière scène du film, qui réunit les deux personnages à la terrasse d'un café, fait usage d'un plan d'ensemble rare dans la réalisation de Resnais et laisse apparaître le nom de l'établissement : le « Casablanca ». James Monaco, biographe de Resnais, y voit une claire référence au célèbre Casablanca de Michael Curtiz, sorti en 1942. Tout comme dans le film américain, l'histoire d'amour entre les deux personnages qui luttent avec leurs souvenirs d'une guerre lointaine paraît impossible ; et leur dernière rencontre prend place dans un café, en plein milieu de la ville, le temps d'échanger des réflexions sur leurs responsabilités respectives[5].

La majorité des autres prises de vue du film, notamment toutes celles du début en excluant les scènes d'amour, sont des travellings. Au contraire de Jalal Toufic, l'artiste Silvia Kolbowski qui recrée en 2006 certaines scènes du film sous la forme de photographies estime que l'absence de champ-contrechamp permet au spectateur de questionner les regards des personnages en prenant la place de la caméra, voire du réalisateur lui-même. Ce statut privilégié a du sens, dans un film qui mélange images d'archive et images inédites, ou encore souffrances réelles et souffrances recréées[4].

Accueil

Récompenses et distinctions

- Festival de Cannes 1959 : Sélection officielle[9]

- Prix Méliès en 1959.

- Grand Prix de l’Union de la critique de cinéma en 1960.

- Prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique.

- Prix de la société des écrivains de cinéma et de télévision.

- Prix de la Fédération socialiste des ciné-clubs.

- « Victoire 1959 » attribuée par les journaux Le Figaro, Cinémonde et Le Film français, après un référendum auprès des professionnels du film.

Hiroshima mon amour est sélectionné pour être présenté en sélection officielle au Festival de Cannes de 1959, au grand dam du Ministère des Affaires étrangères français qui s'y oppose pour ménager les sensibilités du gouvernement américain ; le film est en effet considéré comme un réquisitoire contre les exactions des bombes atomiques[10]. La délégation américaine obtient finalement gain de cause et le film est écarté de la sélection officielle mais reste diffusé hors compétition[11]. André Malraux, alors Ministre de la Culture, estime pour sa part n'avoir jamais vu de plus beau film[2]. Alain Resnais choisit notamment d'y relativiser son rôle au regard de celui de Marguerite Duras : « J'ai cherché surtout à recréer l'univers romanesque de Marguerite Duras. Elle est aussi bien l'auteur d' Hiroshima mon amour que moi[7] ».

Accueil critique et public

Hiroshima mon amour est considéré par la majorité des critiques comme un chef-d’œuvre. Il bénéficie par exemple de 95 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes[12] et d'une note de 8,0/10 sur IMDb[13]. Les critiques évoquent en effet l' « écriture éclatée et les dialogues incantatoires [qui] ouvraient des voies nouvelles au langage cinématographique » et parlent d'un texte qui est « resté célèbre pour sa musique, pour le balancement des contraires[14]. » Les Cahiers du cinéma soulignent quant à eux la modernité du film qui a « bouleversé l'histoire du cinéma[15] », tout comme Le Figaroscope qui y voit « un chef-d'œuvre envoûtant du 7e art[16] ».

Jean-Luc Godard a déclaré avoir été jaloux du film : « Je me souviens avoir été très jaloux de Hiroshima mon amour. Je me disais : "ça c'est bien et ça nous a échappé, on n'a pas de contrôle là dessus." »[17].

Pour Claude Chabrol, Hiroshima mon amour est le « plus beau film qu['il ait] vu depuis 500 ans[18]. »

Avec le recul historique, Jean-Michel Frodon, dans sa somme sur le cinéma français, le qualifie de « film véritablement exceptionnel »[19].

Michel Ciment cite le film dans sa « cinémathèque imaginaire » : « Avec Hiroshima, mon amour, j'ai eu la sensation de n'avoir jamais vu cela au cinéma, j'en tremblais. Resnais a fait avec ce film un peu comme Picasso avec Les Demoiselles d'Avignon. Il y avait là un objet cinématographique qui rendait tout le reste classique. Il y avait une réelle nouveauté qui m'avait à l'époque complètement électrisé. Cette réflexion sur l'histoire, le fait de mêler l'intime, qui d'ailleurs à l'époque avait beaucoup choqué, l'individuel au collectif, l'histoire et le destin individuel, dans un style absolument soufflant de fluidité m'a complètement bouleversé. J'ai eu l'impression qu'on ne faisait plus du cinéma de la même façon. »[20].

Toutefois, le critique Michel Mourlet, trouve le film « ennuyeux, nul et laid ». À propos d'Hiroshima mon amour et L'année dernière à Marienbad, il écrit : « Aucune connaissance de l'acteur, aucun empire sur le décor, les éléments, aucun sens du récit, rien que de pauvres petits essais d'intellectuels qui jouent gravement à faire du cinéma »[21].

Le film totalise 255 000 entrées en salles en France[22].

Postérité

.jpg.webp)

« Hiroshima mon amour, c'est notre jeunesse. C'est le grand coup de tonnerre, le film qui incarnera aussitôt pour les contemporains la modernité absolue. »

— Dominique Noguez, 2009[7]

En 2009, plusieurs experts de l'œuvre de Duras et du Japon publient aux éditions Gallimard un recueil de commentaires accompagnant les photographies prises par Emmanuelle Riva au Japon les semaines avant le tournage, et seulement retrouvées dans une malle chez l'actrice. Celles-ci rejoignent les nombreux souvenirs conservés par Sylvette Baudrot lors son séjour nippon, dont les menus gastronomiques du vol Air France la menant avec Riva vers le Hiroshima[7].

H Story, œuvre du réalisateur Nobuhiro Suwa, sortie en 2001, est un film inspiré de Hiroshima mon amour, racontant l'histoire du tournage d'un remake du film d'Alain Resnais.

Restauration

Le film est restauré en 2013 à temps pour être projeté au Festival de Cannes[10]. À l'aide de la pellicule de film originale, atteinte à certains endroits par la moisissure, et d'un interpositif permettant de remplacer des séquences disparues ou trop abîmées de la pellicule, l'équipe de restauration parvient à obtenir un rendu en 4K respectant le grain original. Ce dernier critère préoccupe Alain Resnais, sollicité pour donner son opinion, et qui visionnera le film à plusieurs étapes de la restauration. Le directeur de la photographie Renato Berta se rend jusqu'à Bologne pour renseigner sur l'équipe sur la correction couleur des films de Resnais, avec qui il a souvent travaillé : l'exercice est le plus délicat du processus de restauration, car il s'agit de respecter chaque nuance et contraste du noir au blanc propre au film tourné plus de cinquante ans plus tôt[23].

Analyse

Ce film, comme Nuit et Brouillard, participe du devoir de mémoire et rappelle, même si cela peut paraître dérisoire par rapport aux souffrances des blessés d'Hiroshima, l'injustice qui a frappé, à la libération de Nevers, le soldat allemand, tué, et la Française, tondue[24], pour avoir été coupables d'amour.

Le film s'inscrit dans la réflexion obsessionnelle menée par l'auteur sur la mémoire, tant collective qu'individuelle, et sa forme cinématographique. Il l'avait entamée avant Hiroshima, notamment avec les deux documentaires Nuit et Brouillard et Les statues meurent aussi (coréalisé avec Chris Marker), et il la poursuivra avec ses deux longs-métrages suivants : L'Année dernière à Marienbad, coécrit cette fois avec Alain Robbe-Grillet, et Muriel ou le Temps d'un retour, mêlant aussi la géographie d'une ville au souvenir d'un grand traumatisme historique (la Guerre d'Algérie, tout juste achevée alors), coécrit avec Jean Cayrol. Ceux-ci sont rejoints par le roman Un barrage contre le Pacifique de Duras.

Dans Table ronde sur Hiroshima, les critiques des Cahiers du cinéma soulignent le fait que ce film n'a jamais eu aucun précédent dans l'histoire du cinéma, ainsi que sa parenté avec la modernité dans d'autres arts (cubisme, Stravinsky, nouveau roman).

Alain Resnais et Marguerite Duras n'étant pas d'accord sur la fin du film (à savoir si elle allait rester ou non à Hiroshima), ils ont décidé de la laisser ouverte.

Les paragraphes suivants proposent une analyse conjointe du scénario de Marguerite Duras et du film d'Alain Resnais, puisque le scénario publié en tant qu'œuvre littéraire n'est pas dissociable du long-métrage.

Un film sur l'amour

Confrontée à la sortie du film à des critiques sur son contenu, Marguerite Duras le précise de nouveau dans une lettre ouverte : « Nous n'avons eu, en faisant ce film, aucun objectif patriotique ou antipatriotique. Nous avons voulu faire un film sur l'amour. Nous avons voulu peindre les pires conditions de l'amour, les conditions les plus communément blâmées, les plus répréhensibles, les plus inadmissibles. Un même aveuglement règne du fait de la guerre sur Nevers et sur Hiroshima. » Un même aveuglement, dont l'on retrouve une trace dans l'un des titres initialement envisagés pour le film : Tu n'as rien vu[2].

Les scènes d'amour prennent place dans des lieux clos et étroits : un lit et une douche d'hotel, en majeure partie avec des gros plans ou des plans immobiles, ce qui limite les coûts de production[4].

Panorama de la ville française de Nevers de nos jours.

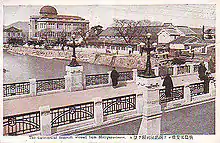

Panorama de la ville française de Nevers de nos jours. Panorama de la ville japonaise d'Hiroshima dans les années 1910 : vue sur le Palais d’exposition industrielle de la préfecture, connu après les bombardements sous le nom de Dôme de Genbaku.

Panorama de la ville japonaise d'Hiroshima dans les années 1910 : vue sur le Palais d’exposition industrielle de la préfecture, connu après les bombardements sous le nom de Dôme de Genbaku.

D'après Silvia Kolbowski, l'histoire de Nevers (symbolisée par la Française et le soldat allemand) hante la protagoniste qui a refoulé cette blessure mémorielle sous la forme d'un détachement émotionnel ; ces souvenirs ne remonteront à la surface qu'avec l'autorisation d'Hiroshima (sous la forme du Japonais). Les deux villes paraissent chacune avoir besoin d'entendre le traumatisme de l'autre[4].

Croisée des antithèses

Hiroshima mon amour est une œuvre où l'antithèse est présente dès le titre. Hiroshima, ville défigurée et martyrisée par la guerre, est juxtaposée au vocatif amoureux : mon amour. Dans le souci de montrer l’universalité de l’humanité, les oppositions permettent à Resnais et Duras de pointer les différences mais surtout la continuité qui les unit. Quatre oppositions majeures sont présentes dans le film : la fiction et le document historique, l’Orient et l’Occident, l’amour et la mort, le silence et la parole.

Nevers, se rapprochant de l’adverbe anglais never, et Hiroshima, proche de l’ire et de l’éros jouent sur une onomastique antithétique[25] : l’absence face à l’excès. Comme le motif du fleuve, le travelling identique effectué dans les deux villes les place dans un rapport d’égalité alors que les différentes focales utilisées les séparent[26]. Une focale courte est utilisée pour Hiroshima et une focale longue pour Nevers. La focale longue apporte une distance à l’image et place celle-ci dans un temps plus éloigné où les mouvements sont ralentis. Les deux endroits s’opposent par ces moyens techniques qui concourent également à opposer deux temporalités inhérentes aux deux villes. L’amour et la mort s’opposent et insèrent dans le film une dimension lyrique. La Française peut être assimilée à une figure de morte amoureuse[25]. La fameuse réplique « Tu me tues. Tu me fais du bien » agglomère les notions d’amour pouvant être la cause d’un « bien » et de mort. Cette tension entre amour et mort collabore au lyrisme de Hiroshima mon amour et est un leitmotiv de l’œuvre de Marguerite Duras. L’amour est voué à l’échec comme dans L’Amant.

Une des manifestations antithétiques de Hiroshima mon amour est l’ambivalence entre silence et parole. Le discours est souvent emphatique et proche de l’incantation. Une des tirades de la Française est remarquable :

|

« Les femmes risquent d’accoucher d’enfants mal venus, de monstres, mais ça continue. |

L’emphase repose ici sur la gradation, les effets de répétitions et de dérivations. Face à l’emphase, les silences et les échanges brefs sont fréquents. Le point de suspension jalonne les dialogues et permet de faire jaillir la parole au milieu du silence, du rien mais aussi de l’indicible.

L’œuvre se révèle fidèle à l’idée de double continuité évoquée par Resnais. Les éléments antithétiques et les tensions qui naissent de ces oppositions permettent de tendre vers l’universalité[27].

Le feuilletage temporel

Cette tension vers l'universel s'exprime aussi dans l’œuvre par le brouillage des frontières entre les trois temps du récit que sont le présent de l'intrigue principale entre la Française et le Japonais, le passé du bombardement atomique et le passé plus lointain de la Française à Nevers. Dans le scénario on peut lire par exemple, hors du dialogue, dans les indications scénographiques de Duras :

« Banlieue. Rails. Banlieue. Banalité universelle. »

— (Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Folio, Gallimard, p.35.)

Pour exprimer cette "banalité universelle", Resnais choisit de mêler dans le film des images de la banlieue de Nevers avec celles de la banlieue d'Hiroshima. Cette superposition des lieux implique la superposition des temps ; le passé nivernais s'immisce dans le présent par des effets de montage qui vont faire se succéder sans transition deux plans appartenant à ces deux temps différents.

De la même manière, au début du film, une scène nous montre le Japonais allongé dans le lit, la caméra est centrée sur sa main lorsque apparaît brusquement à l'écran une autre main, ensanglantée, celle du soldat allemand (premier amour de la Française à Nevers), agonisant sur un quai de gare. L'effet de brouillage est d'autant plus accentué que le spectateur, à ce moment du film, ne dispose pas encore des informations nécessaires pour identifier cet Allemand mourant qui apparaît pour la première fois. Le montage force donc la participation du spectateur qui devra, a posteriori, réorganiser le récit pour comprendre que ce qu'il prenait pour une superposition d'images sans logique apparente était une réminiscence de la Française qui, voyant la main de son amant japonais, se rappelle celle de son premier amour[25].

Le feuilletage temporel invite donc à une réflexion sur l'amour et se retrouve au sein même du dialogue, dans les mots de Riva :

« ... Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu ? »

— (Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Folio, Gallimard, p.35)

Une fois de plus passé et présent sont mêlés par l'identification des figures de l'Allemand et du Japonais au sein du dialogue, dans une vision de l'amour héritière du Banquet de Platon : les histoires d'amour sont les mêmes et se répètent, l'on aime toujours la même personne bien que l'objet aimé, ici allemand ou japonais, puisse changer.

Le problème de la conversation

La conversation est l'un des médiums de la résurgence du souvenir dans Hiroshima mon amour. Il s'opère un paradoxe entre la forme résolument présente de la conversation et son thème tourné vers le passé.

Écrire un scénario de cinéma revient assez sommairement à rédiger une forme dialoguée qui imite une conversation, interaction verbale entre plusieurs personnages. L'originalité de l'écriture scénaristique de Marguerite Duras réside dans son refus de rendre plausible et réaliste la conversation qui anime le Japonais et la Française dans Hiroshima mon amour. La conversation mise en scène est si travaillée au niveau de la langue qu'elle relève d'un style trop littéraire et trop écrit pour se prêter au caractère naturel et imprévisible de l'oral lorsque l'on s'exprime. L'absence d'épanorthose lors des longues prises de parole des personnages, associée aux multiples figures de style présentes au sein parfois d'une même réplique, assez peu probable lorsqu'on parle avec vivacité et spontanéité, ainsi que la répétition du lieu d'énonciation « à Hiroshima » entre les personnages, surprennent le spectateur qui ne reconnaît pas le ton quotidien que prend une conversation traditionnelle au cinéma. Les voix récitatives des acteurs dans la mise en scène d'Alain Resnais ne font qu'accentuer le fait que le scénario de Marguerite Duras ne cherche pas à reproduire un échange conventionnel entre la Française et le Japonais.

Dans un dialogue fictionnel, comme dans une conversation réelle, les personnages sont supposés interagir l'un avec l'autre, chaque réplique est adressée par un émetteur pour un destinataire. Dans ce scénario, non seulement les répliques de l'homme et de la femme ne paraissent jamais vraiment se répondre par manque de cohérence et effet de décalage mais aussi les traces de la fonction phatique du langage brillent par leur absence, comme si les personnages ne s'appelaient jamais et étaient posés l'un en face de l'autre arbitrairement. Ils monologuent intérieurement chacun de leur côté plus qu'ils ne se parlent. De plus, l'homme et la femme n'ont pas d'idiolecte propre, ils s'expriment quasiment de la même manière en s'échangeant des tournures syntaxiques, parfois des phrases entières, l'un avec l'autre, souvent de façon suivie, comme s'ils lisaient un « texte parlé » qui ne leur appartenait pas. Or dans une conversation, chaque participant est censé être caractérisé par des faits de langue individuels[28].

Ces divers paradoxes entre la forme dialoguée du scénario, les attentes d'une conversation normale et le contenu réel du scénario de Marguerite Duras amènent nécessairement des flottements d'identification générique[29]. Une des possibilités d'interprétation du scénario d'Hiroshima mon amour est d'en faire une lecture à haute voix d'un même texte que deux personnages se partagent. Face à un scénario littéraire, qui préfigure le mouvement de la Nouvelle Vague, la figure de style qu'est la métaphore s'impose à la fois dans l’œuvre de Duras et dans le film.

Un nouveau système de représentation

Au détriment du modèle du film politique et historique, Marguerite Duras et Alain Resnais vont construire « un film sur l'idée de la bombe, présente en arrière-fond, qui ne serait pas présente à l'écran[30] ». Afin de faire renaître l'horreur et la violence, ils privilégient le recours à l'évocation en utilisant la figure de la métaphore. De même que la vie doit se reconstruire sur les ruines d'Hiroshima, le langage se reconstruit, par le biais de la métaphore, sur les ruines des anciens référents.

Paul Ricœur précise que « le pouvoir de la métaphore serait de briser une catégorisation antérieure, afin d'établir de nouvelles frontières logiques sur les ruines des précédentes»[31]. Le choix de placer le film dans la perspective d'une histoire d'amour est un premier indice de ce changement de référence pour parler de la bombe d'Hiroshima. Le scénario s'ouvre sur « deux épaules nues », « comme trempées de cendre, de pluie, de rosée ou de sueur, comme on veut ». Cette image, associée à celle du champignon de la bombe H de Bikini, uniquement présente dans le scénario, devient métaphorique et rend visible toute la violence de la bombe atomique. Les corps en mouvement deviennent les comparants du champignon dans un système de métaphore filée qui active la fonction symbolique et évocatrice de la figure. À l'écran, ce sont les cinq plans de corps enlacés en fondu enchaîné qui s'assimilent à cette figure littéraire pour représenter la fission nucléaire. Le fondu mêle les premiers corps aux seconds afin qu'ils ne fassent plus qu'un, les corps des amants évoquant ainsi de façon symbolique les corps abîmés par la bombe.

Un jeu d'analogie de la métaphore se dévoile dont la construction repose majoritairement sur des effets de symétrie et de dissymétrie que l'on remarque avec la présence du chat blanc de la Place de la Paix à Hiroshima qui devient le double métaphorique du chat noir de la cave de Nevers, ou encore avec l'image de la pluie tombant le soir sur Hiroshima qui s'associe aux pluies de cendre et à la pluie le long des murs de la cave de Nevers[32]. Ces jeux d'analogies poursuivent l'idée que l'histoire personnelle des deux amants devient une nouvelle référence symbolique pour parler de la guerre.

Parallèlement, il faut souligner le pouvoir imageant de la métaphore. Grâce à sa puissance poétique elle permet de représenter l'irreprésentable. En ce sens, la lumière aveuglante des « dix-mille soleils » activés « sur la place de la Paix » à Hiroshima est la métaphore de cette insuffisance des références communes de la langue à exprimer ce qui ne peut l'être et illustre la nécessité d'avoir recours au langage poétique pour représenter l’indicible.

Notes et références

Notes

Citations issues du script

- (fr) Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Paris, Gallimard, , rééd. coll. « Folio »

- Duras 1960, p. 21

Références

- Marguerite Duras, Hiroshima mon amour : Scénario et dialogues, Paris, Gallimard, , 176 p. (ISBN 978-2-07-036009-3), Prologue.

- Marine Landrot, « L'amour, après l'apocalypse », Télérama, no 3419, , p. 28-30.

- Raphaëlle Leyris, « "Il n'y a pas un seul style Duras" », sur Le Monde, .

- (en) Silvia Kolbowski, « After Hiroshima Mon Amour », Art Journal, no 66:3, , p. 80-84.

- (en) James Monaco, Alain Resnais, New York, Oxford University Press, (ISBN 0-19-520037-3).

- Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat, Alain Resnais : Liaisons secrètes, accords vagabonds, Cahiers du cinéma, , p. 219-220.

- Francine Laurendeau, « Tu n'as rien vu à Hiroshima - La modernité absolue », Séquences, no 262, septembre - octobre 2009, p. 16 - 16 (ISSN 1923-5100).

- (en) Donald Richie, Japan Journals : 1947-2004, Berkeley, Stone Bridge Press, (ISBN 0-19-520037-3), p.126, entrée du 25 janvier 1960.

- Fiche du film sur le site du festival de Cannes.

- (en) Jordan Brooks, « Review: Hiroshima mon amour (4K Restoration) », sur The Focus Pull, (consulté le ).

- https://fresques.ina.fr/festival-de-cannes-fr/parcours/0002/1952-1959-mondanites-politique-et-cinema.html

- Hiroshima mon amour, rottentomatoes.com, consulté le 2 mars 2012.

- Hiroshima mon amour, IMDb, consulté le 24 janvier 2017.

- Hiroshima mon amour, cineclubdecaen.com, consulté le 2 février 2012.

- Hiroshima mon amour, Les Cahiers du cinéma, consulté le 2 mars 2012.

- Figaroscope, 9 novembre 2009.

- cité dans Jean-Michel Frodon, Le Cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours, Paris, Cahiers du Cinéma, , p. 29

- Edgar Schneider, « Bataille à Cannes autour d'Hiroshima mon amour », France-Soir, 10 mai 1959.

- Frodon 2010, p. 81

- Bertrand Keraël, « Michel Ciment, directeur de publication du magazine Positif : une cinémathèque imaginaire », La Bibliothèque du film, (lire en ligne, consulté le )

- Michel Mourlet, « Réponse à une enquête sur Hollywood », dans Michel Mourlet, Sur un art ignoré : La mise en scène comme langage, Ramsay, coll. « Ramsay Poche Cinéma », , p. 78

- Frodon 2010, p. 48

- (en) « Restoring Hiroshima mon amour », sur arri.com, (consulté le ).

- Le rapport entre la tondue de Nevers et le film Hiroshima mon amour

- Christophe Carlier, Marguerite Duras, Alain Resnais : Hiroshima mon amour, Paris, PUF, .

- « Analyse de François Thomas au Forum des images à Paris en février 2011 »

- Correspondance d’Alain Resnais en 1958 dont les principaux passages sont retranscrits dans le livret du support dvd du film aux éditions Arte vidéos ; mais également dans l’ouvrage collectif Tu n'as rien vu à Hiroshima, Sous la direction de Marie-Christine de Navacelle, avec la collaboration de Sylvette Baudrot, Alain Resnais, Dominique Noguez et Chihiro Minato. Photos d'Emmanuelle Riva : Editions Gallimard, coll. "Haute Enfance", 2009.

- Luc Houllet, Filmer dit-elle. Le cinéma de Marguerite Duras, Paris, Bibliothèque du Centre Georges Pompidou, Caprico, , « Le texte parlé d'Hiroshima constitue une sorte de défi. Il faut un certain génie pour le faire passer, et mieux, le magnifier. Ce qui fait qu'on peut se moquer de ses répliques à l'emporte-pièce (type : « Tu n'as rien vu à Hiroshima ») quand on les cite au cours d'une conversation dans un café. Il n'empêche que leur intrusion dans la réalité du film trouble le spectateur, l'émeut, crée une certaine résonance en lui, une résonance durable puisque cinquante ans après, on s'en souvient très bien. »

- Luc Lagier, Hiroshima mon amour, Paris, Cahiers du Cinéma, Les petits cahiers, , Évoquant les premiers mots échangés par les deux amants dans leur chambre d'hôtel à Hiroshima, Resnais indique que "le texte ne représente pas un dialogue réel entre l'homme et la femme mais une espèce de rêve, de voix qui vient de l'inconscient". Ainsi, les deux personnages donneront souvent l'impression non seulement de ne pas se regarder dans les yeux, mais également de ne jamais vraiment s'écouter, comme s'ils parlaient tout seuls ou pour eux-mêmes. Ni commentaires, ni véritables dialogues, le texte imaginé par Resnais et Duras a donc un statut flottant, littéralement entre-deux, idéal pour raconter une histoire finalement proche de la rêverie ou de l'hallucination.

- Robert Beneyoun, Alain Resnais arpenteur de l'imaginaire, Citation de Resnais p.64

- Paul Ricœur, La métaphore vive, Paris, Edition du Seuil, , p.251.

- Florence Bernard de Courville, « Hiroshima mon amour : la mémoire de l'oubli, problématique d'un récit cinématographique » dans De mémoire et d'oubli : Marguerite Duras, PIE Peter Lang,

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Film

- Hiroshima mon amour, Arte vidéo, 2 DVD

, 2004.

, 2004.

Ouvrages

- Christophe Carlier, Marguerite Duras, Alain Resnais : Hiroshima mon amour, Presses universitaires de France, , 128 p. (ISBN 978-2-13-046265-1)

- Luc Lagier, Hiroshima mon amour, Cahiers du cinéma, coll. « Les petits cahiers », , 96 p. (ISBN 978-2-86642-490-9)

- Jean-Louis Leutrat, Hiroshima mon amour, Armand Colin, coll. « 128 », , 2e éd., 128 p. (ISBN 978-2-200-35360-5)

- Sylvette Baudrot, Chihiro Minato, Marie-Christine de Navacelle, Dominique Noguez et Alain Resnais, Tu n’as rien vu à Hiroshima, Gallimard, , 128 p. (ISBN 978-2-07-012298-1 et 2-07-012298-0)

Articles critiques

- (en) Wolfgang Luchting, « Hiroshima, Mon Amour, Time, and Proust », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Wiley-Blackwell, vol. 21, no 3, , p. 299-313 (lire en ligne)

- Marie-Françoise Grange, « Paysage resnaisien ou variations autour de la mise en espace du temps », Cinémas, vol. 5, nos 1-2, , p. 135–146 (lire en ligne)

- Stéphane Bouquet, « Rejoindre la rencontre : Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959) », dans Jacques Aumont (dir.), La rencontre, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753526921, lire en ligne), p. 215-230

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- Cinémathèque québécoise

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) British Film Institute

- (it) Cinematografo.it

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (en) Movie Review Query Engine

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- [vidéo] Hiroshima mon amour sur Ina.fr

- [vidéo] Hiroshima Mon Amour analysé par François Thomas dans le cadre des cours de cinéma du forum des images, .