Havré

Havré (en wallon Avrè) est une section de la ville belge de Mons située en Région wallonne dans la province de Hainaut. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.

| Havré | |||||

.JPG.webp) L'église St-Martin (XVIe siècle). | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Mons | ||||

| Commune | Mons | ||||

| Code postal | 7021 | ||||

| Zone téléphonique | 065 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Havrésien(ne)[1] | ||||

| Population | 6 268 hab. (2021) | ||||

| Densité | 349 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 27′ 52″ nord, 4° 02′ 43″ est | ||||

| Superficie | 1 794 ha = 17,94 km2 | ||||

| Localisation | |||||

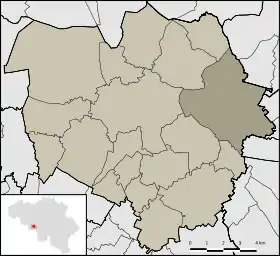

Localisation de Havré au sein Mons | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : Hainaut

| |||||

| Liens | |||||

| Site officiel | www.mons.be | ||||

Étymologie

L'origine d'Havré trouverait vraisemblablement son origine dans le vieux nom « Haverec ». Toutefois les étymologistes sont partagés quant à la l'origine et à la signification de ce terme. Certains disent que celui-ci signifierait « Pays du Houblon », d'autres pensent qu'il s'agirait de « Terre nouvellement défrichée », enfin plus récemment l'école allemande rapprocherait le terme d’un mot germanique que l'on pourrait traduire par « frêne sauvage ».

Géographie

Havré est un bourg situé aux confins du Borinage et du Centre d’une superficie de 1 794 ha. Il est traversé par le canal du Centre. Il est situé à côté de Boussoit, Bray, Mons, Obourg, Saint-Symphorien, Ville-sur-Haine et Villers-Saint-Ghislain.

Histoire

Il existe de nombreuses traces d'occupations paléolithiques et néolithiques sur tout le territoire. Des fouilles ont découvert des habitats et une nécropole gallo-romaine, ainsi que des tombes mérovingiennes.

En 1072, il y eut la bataille des "mortes haies" entre Richilde, comtesse de Hainaut et Robert le Frison, comte de Flandre.

En 1140, la seigneurie de Havré a été donnée à titre héréditaire par le comte de Hainaut au châtelain de Mons, Isaac pour les tenants de cette charge.

Après la première branche des Havré, la seigneurie est passée successivement aux Enghien, aux Harcourt, aux Dunois, aux Longueville et finalement aux Croÿ qui la possèderont jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

1186 : première mention d'une paroisse à Havré.

1209 : première mention d'un échevinage.

1212 : construction de la chapelle Saint-Jacques à Beaulieu.

1305 : fondation de la chapelle Notre-Dame à l'église d'Havré par Sohier d'Enghien.

1365 : destruction du village et du château par les Flamands.

1382 : fondation de l'ordre des chevaliers de Saint-Antoine-en-Barbefosse par accord entre le seigneur d'Havré et l'abbé de Saint-Antoine de Vienne (Dauphiné).

1425 : siège du château par les brabançons.

1518 : Les Croÿ obtiennent la terre d'Havré par échange avec la duchesse de Longueville.

1537 : Marie de Hongrie séjourne au château.

1569 : construction du chœur de l'église.

1570 : Ambroise Paré, père de la chirurgie, séjourne au château pour soigner Philippe II de Croÿ

1574 : érection de la terre d'Havré en marquisat.

1578 : en mars, siège du château par les troupes de Don Juan d'Autriche, en juillet par celles du Duc d'Anjou.

Le , naissance de Philippe Dutrieu, philosophe.

1603 : reconstruction du château d'Havré par Charles Alexandre de Croÿ. La reconstruction de l'église Saint-Martin est terminée.

Le 22-05-1625, : pose de la première pierre de la chapelle de Bon Vouloir.

1627 : érection de la terre d'Havré en Duché d'Havré.

1631 : en , visite de l'Infante Isabelle et de Marie de Médicis à Bon Vouloir.

Le , fondation de la Confrérie du Saint-Sacrement.

Vers 1686, fondation de la Confrérie, puis société royale de Saint-Sébastien.

1709 : Marlborough et le prince Eugène, vainqueurs à Malplaquet, repassent au château d'Havré.

1732 : construction de l'église de Ghislage.

1792 : le 7-11-1792, entrée des Français de Dumouriez après la victoire de Jemappes.

1839: décès, sans descendance, du dernier duc de Croÿ-Havré.

1842 : le 20-06-1842. Naissance de Charles Ledresseur, médecin, professeur à l'Université de Louvain.

1842 : la route de Mons au Rœulx est ouverte à la circulation.

1850 : le chemin de fer Mons-Manage est mis en service.

1855 : le 30-04-1855. Naissance de Léon Fiévez, pionnier colonial.

1882 : Mise en exploitation de la première fosse à charbon à Havré (en travaux depuis 1864).

1883 : construction du Canal du Centre.

1890 : Installation du service des postes.

1911 : installation du gaz et du tram à vapeur Mons Havré.

Le 23-08-1914 : entrée des Allemands.

Le 11-11-1918 : entrée des Canadiens.

1920 : le 14-09-1920. Fête de la Victoire et inauguration du monument aux morts.

1923 : le 4-12-1923. Pose de la première pierre du charbonnage de Beaulieu.

1924 : installation de l'eau potable et de l'électricité.

En 1930, une grande partie du Château d'Havré s'écroula, transformant l'édifice en ruines historiques que la commission des monuments et sites s'empressa de classer par Arrêté royal du .

Le 19-05-1940 : entrée des Allemands.

Le 04-09-1944 : entrée des troupes Américaines (et puis libération)[2].

La procession à Notre-Dame de Bon-Vouloir est un temps fort d'Havré, suivie par nombre de fidèles.

Économie

Havré a été une petite commune riche du XIXe siècle jusqu'aux années 1950, avec ses bois, sa raffinerie de sel, sa tannerie, sa fabrique de tabac, sa fabrique de poudre pour les cartouches, sa verrerie, ses carrières de phosphate mais aussi et surtout ses charbonnages qui donnaient du travail à plus de mille hommes et femmes.

En 1960, après la fermeture du dernier charbonnage, le village s'est endormi pour devenir un village dortoir pour les personnes qui vont travailler principalement à Bruxelles, à Mons et à Charleroi.

Dans le secteur tertiaire, Havré possède encore beaucoup de commerces: de petites et moyennes surfaces sont venues s'y implanter et des commerces de détails et des artisans y sont présents.

Le sport y est développé dans des infrastructures de tennis (Tennis Club Havré), de football (FC Havré) ainsi que de basket-ball (BC Mons).

Population

La population d’Havré évolue de la manière suivante:

| Année | Population |

|---|---|

| 1837 | 1 869 habitants |

| 1846 | 2 043 habitants |

| 1860 | 1 155 habitants |

| 1870 | 1 915 habitants |

| 1910 | 3 689 habitants |

| 1929 | 3 713 habitants |

| 1961 | 5 225 habitants |

| 1976 | 5 390 habitants |

| 1990 | 5 500 habitants |

| 2001 | 5 930 habitants |

| 2004 | 5 856 habitants |

| 2011 | 6 157 habitants |

Personnages célèbres

- En 1569, Ambroise Paré, chirurgien français du XVIe siècle, séjourna au château d'Havré : il y soigna avec succès Charles-Philippe de Croÿ, marquis d'Havré, qui avait été blessé d'un coup d'arquebuse.

- Lors de son séjour à Mons en 1631, Marie de Médicis, reine de France, se rendit à la chapelle de Bon Vouloir à Havré.

- Jean-Charles Houzeau de Lehaie, grand astronome et un des premiers journalistes européens à défendre la cause des Noirs aux États-Unis, y est né en 1820.

- Pauline Burlet, actrice, vit à Havré.

- Alfred Thoriot 1888-1916 Soldat Français né en Belgique dont une rue porte son nom (non célèbre).

- Émile Poumon, écrivain

- Denis Delpire, architecte

Lieux

Ses origines remontent au XIIe siècle

Il conserve de ses origines la forme générale d’une forteresse: un vaste quadrilatère entouré de larges douves avec un châtelet d’entrée et quatre tours (une à chaque extrémité : trois carrées et une octogonale).

Il appartint à de grandes familles (Havré, Enghien, Harcourt, Orléans, Croÿ) et connu de nombreux sièges et destructions :

- 1365 : saccage par les troupes flamandes.

- 1578 : siège et prise par Don Juan d’Autriche. Puis la même année le duc d’Anjou enlève la place au prix de lourds dégâts. Un incendie achève d’en détruire la plus grande partie.

- Au début du XVIIe siècle Charles Alexandre de Croÿ-Havré personnage important au service du roi d’Espagne en fait une opulente demeure.

- Après la mort du dernier duc de Croÿ-Havré, sans descendance, le château est délaissé.

- Après la grande guerre, il échoit à la province du Hainaut qui ne s’en occupe pas davantage et il est partiellement vandalisé quoique classé monument historique en 1936.

- Après la Seconde guerre Mondiale des particuliers (Emile Poumon, puis une ASBL ) s’efforcent de le restaurer et d’y intéresser les autorités compétentes.

- Il présente désormais l’image d’un site accueillant et fleuri qui mérite d’être visité.

- Il comporte : le châtelet d’entrée, la tour des Gardes, la tourelle ouest*, la tour dite fendue, la tourelle nord*, la tour des cuisines, l’aile* Charles de Croÿ avec la chapelle*, la tour d’Enghien. (*vestiges)

- Ruisseau de la Dordogne[3], affluent de la Haine et sous-affluent de l'Escaut

Galerie

.JPG.webp) Les ruines du château.

Les ruines du château. La chapelle du "Bon Vouloir" (XVIIe siècle).

La chapelle du "Bon Vouloir" (XVIIe siècle). Le vieux moulin (XIXe siècle).

Le vieux moulin (XIXe siècle). Le vieux chêne multi-centenaire.

Le vieux chêne multi-centenaire..JPG.webp) Le Bois d'Havré.

Le Bois d'Havré..JPG.webp) Le terril no 1 vu de la rive gauche de la Haine.

Le terril no 1 vu de la rive gauche de la Haine..JPG.webp) Vestiges du charbonnage de Beaulieu

Vestiges du charbonnage de Beaulieu.JPG.webp) Les corons de la chaussée du Rœulx.

Les corons de la chaussée du Rœulx.

Bibliographie

- Leblois Éric, Mons/Havré : nouvelles tombes gallo-romaines du Ier siècle au lieu-dit "Saint-Antoine", Chronique de l'Archéologie wallonne, 6, 1998, p. 24-25.

- Leblois Éric, Découverte de tombes gallo-romaines à Havré (Mons), au lieu-dit Saint-Antoine, Annales du Cercle archéologique de Mons, 78, 1999, p. 3-42.

- Poumon Émile, Havré, le duché, le village, le prieuré de Saint-Antoine en Barbefosse. - Vilvoorde, Mees. - 1947.

Notes et références

- Jean Germain, Guide des gentilés : les noms des habitants en Communauté française de Belgique, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, (lire en ligne), p. 40.

- Livre : Havré, le duché,

le village, le prieuré de Saint-Antoine en Barbefosse; tome 1. Par Emile Poumon

- Vilvorde imprimerie André Mees ; 1947.

- M.H., « Havré », sur Villes et villages de la vallée de la Haine, (consulté le )