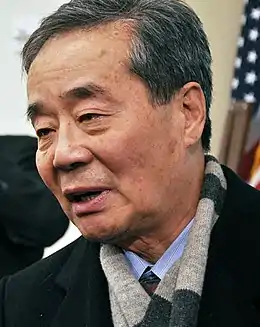

Harry Wu

Harry Wu (de son nom chinois Wu Hongda) est un dissident et détenu chinois catholique, né le à Shanghai et mort le au Honduras.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance | |

| Nationalité |

Chinois jusqu'en 1994 puis naturalisé américain |

| Formation |

étudiant dans le collège de géologie de Pékin (1955-1960) |

| Activité |

création et direction de la Fondation pour la recherche sur le laogaï(1992) |

| Conjoint |

Ching Lee |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Distinctions |

Prix Martin-Ennals () Geuzenpenning (en) () |

.jpg.webp)

Étiqueté comme « droitier contre-révolutionnaire », il a passé dix-neuf ans, de 1960 à 1979, dans le laogaï, ensemble de colonies pénitentiaires instauré sous Mao Zedong[1]. Libéré et réhabilité politiquement, il obtient un poste d'enseignant à l'université de géoscience à Wuhan puis est invité comme chercheur-enseignant par l'université de Californie à Berkeley (San Francisco), de 1985 à 1987. Recruté ensuite comme chercheur par l'Institut Hoover, une boîte à idées conservatrice de l'université Stanford, il fonde en 1992 la Laogai Research Foundation, dont il est le directeur. Il est naturalisé américain en 1994. Auteur de plusieurs livres dont Vents amers, il crée aussi le musée du laogaï à Washington en 2008 et dénonce les violations des droits de l'homme en Chine comme le prélèvement forcé d'organes.

Biographie

Enfance

Honda Wu est né à Shanghaï au sein d'une famille de huit enfants de la haute bourgeoisie catholique vivant dans la concession française. Son père est banquier et sa mère est issue d'une famille aisée. Il est élève chez les jésuites, à l'école catholique Saint-François. Petit garçon choyé, il joue au baseball, parle l'anglais à l'école et le chinois à la maison. À l'issue du secondaire, il entreprend, en 1955, des études de géologie à Pékin[2] - [3] - [4] - .

Harry Wu se remémore ainsi ses jeunes années : « Ma jeunesse fut faite de paix et de plaisir. Puis, en 1949, vint la révolution communiste, dirigée par Mao Zedong. Ma vie a changé de façon spectaculaire. Pendant mon adolescence, mon père a perdu toutes ses propriétés. Nous avons eu des problèmes d'argent. Le gouvernement a repris l'ensemble des biens dans le pays ... »[5]

Arrestation et détention (1960-1979)

En 1957, Harry Wu participe à la campagne des Cent Fleurs, mouvement lancé par Mao Zedong. Il critique à cette occasion, lors de la réunion d'une organisation étudiante, la politique du Parti communiste chinois et l'invasion de la Hongrie lors de l'insurrection de Budapest par l’Union soviétique. Il sera alors considéré comme un « contre-révolutionnaire de droite » et surveillé en permanence[6]. En dernière année de licence à l'université des géosciences de Chine[7], il est incarcéré le dans un camp du laogaï, à cause, selon ses dires, de ses « origines bourgeoises » et pour avoir critiqué l’invasion de la Hongrie, alors alliée de la Chine[8]. Harry Wu est étiqueté comme « droitier contre-révolutionnaire »[9]. Les membres de sa famille et ses amis sont contraints à le dénoncer comme « contre-révolutionnaire ». Sa mère, qui a refusé de le faire, se suicide[4].

Pour survivre dans le laogai, Harry Wu rapporte qu'il « ment, vole de la nourriture, se nourrit de rats... ». « Je suis devenu une bête », dit-il, « car à moins d'être une bête, on ne peut survivre »[10]. Il ne peut plus pratiquer sa religion[11]. Il conserve le livre Les Misérables de Victor Hugo qu'il réussit à cacher et qui le ramène à l'humanité. Un gardien le surprend et lui casse le bras pour cette lecture interdite d'un « livre bourgeois »[8]. Il se retrouve dans le camp de la ferme de Qinghe pendant deux ans (1961-1962), il y décrit la famine qui touche les détenus, l'absence de réelle rébellion de ces derniers mais aussi le comportement « convenable » des gardiens. Il est interné dans la « section 585 », un « mouroir » dont il réussit à sortir en vie[12]. À certaines périodes de sa détention, Harry Wu ne pèse pas plus de 36 kilogrammes[6]. En 1965, il parvient, avec deux autres prisonniers, à sortir du camp une lettre adressée à Mao Zedong, pour lui demander quand les « droitiers » seront libérés. Il est alors condamné au cachot « qui le laisse à l'article de la mort »[13].

À partir de 1969, il est classé comme « prisonnier libre » dans un camp du Shanxi[12], il y est mineur de fond pendant 9 ans. Les conditions de détention du « travailleur libre » sont similaires à celles des condamnés à la réforme par le travail. Ils sont mal nourris, toujours séparés de leur famille, sans lien avec l'extérieur si ce n'est à travers les flots de propagande déversés continuellement par les haut-parleurs du camp et les lectures obligatoires « qui les guideront tout au long de la réforme idéologique »[14].

Libération et réhabilitation (1979) puis émigration aux États-Unis (1985)

À la suite des bouleversements politiques consécutifs à la mort de Mao Zedong et la chute de la bande des Quatre en 1976[6], il est libéré en 1979 après avoir purgé sa peine de dix-neuf ans et être passé par douze camps différents. Réhabilité politiquement[15], il obtient en 1980 un poste d'enseignant à l'université de géoscience à Wuhan, poste qu'il occupe jusqu'en 1985. La même année, ayant reçu de l'université de Berkeley en Californie une proposition à y travailler comme chercheur invité jusqu'en 1987, il quitte son pays pour les États-Unis. Le poste n'étant pas rémunéré, pour gagner sa vie, il travaille la nuit dans un magasin de beignets[16] à San Francisco. Il est ensuite recruté comme chercheur par l'Institut Hoover, boîte à idées conservatrice sise à l'université Stanford[17].

Campagne contre le laogai (1991-2016)

Cependant, les camps le hantent, et en 1991 il décide de retourner en Chine afin de filmer clandestinement la réalité des camps de travaux forcés du régime communiste chinois pour le magazine d'information américain 60 Minutes[18] avec Ed Bradley. Diffusé sur le réseau de télévision CBS le [19], il remporta les Emmy Awards[20].

Le , la Chine publie son premier livre blanc, intitulé The Human Rights Situation in China. Elle y répond aux détracteurs de la pratique des travaux forcés, au rang desquels figure Harry Wu[21].

En 1992, Harry Wu fonde, avec le Français Jean Pasqualini, la Laogai Research Foundation à Washington DC[22], avec le soutien de la NED[23] - [24]. Wu a rencontré à Paris celui qui fut Prisonnier de Mao entre 1957 et 1964 : « nous nous sommes questionnés, auscultés, abordant des points de détails si infimes que seul un ancien prisonnier de camp pouvait vraiment être au courant »[8]. Dotée d'un budget annuel de 1 million de francs de l'époque, la Fondation fait travailler plus d'une dizaine d'enquêteurs[8].

En 1992, Harry Wu rencontre pour la première fois le dalaï-lama aux États-Unis[25].

En 1993, la lettre à l'ONU d'un détenu, Chen Pokong (en), dénonçant le travail forcé dans le laogaï, abonde dans le sens des accusations de Harry Wu. Celui-ci alerte le gouvernement américain, qui interdit d'importer les produits confectionnés dans ces conditions. L'Europe n'a aucune législation en la matière[26] - [27].

En , Human Rights Watch/Asia et Human Rights in China présentent un document secret du bureau de la sécurité publique élaboré en , donnant le nom de 49 personnes qui ne sont pas autorisées à pénétrer en Chine, Harry Wu en fait partie[28].

Harry Wu est naturalisé américain en 1994[16]. Il prend à nouveau le risque de retourner en Chine en 1995, mais cette fois-ci il est arrêté à la frontière chinoise, gardé en détention pendant soixante-six jours, condamné pour espionnage à quinze ans de camp, pour être finalement expulsé à la suite des pressions américaines[29], les autorités américaines menaçant la Chine du boycott par Hillary Clinton d'une conférence de l'ONU à Pékin[16] - [30]. Malgré cet emprisonnement, Harry Wu envisageait de retourner dans son pays : « Je suis sur la liste des personnes les plus recherchées, mais ils n’ont pas pu m’empêcher de retourner en Chine, et ils ne pourront pas m’empêcher à l’avenir... La Chine n’appartient pas aux communistes »[31]. Quand on lui demande pourquoi il est revenu si souvent en Chine alors que le danger était si grand, il répond : « Je ne peux pas tourner le dos à ma patrie »[32]. En 2002, Hong Kong lui refuse l'entrée sur son territoire alléguant un problème de sécurité[33].

Il fait campagne, avec succès, pour présenter le terme « laogaï » dans l'Oxford English Dictionary[16] où il est entré en 2003, suivi en 2005 dans le Duden[34], un dictionnaire de la langue allemande, et en 2006 dans des dictionnaires de la langue italienne et française[35].

En , il dirige le Yahoo! Human Rights Fund. Ce fonds visant à soutenir les familles des cyber-dissidents chinois emprisonnés est lancé par Yahoo!, alors accusé de collaborer avec le gouvernement chinois pour arrêter des opposants, dont le journaliste Shi Tao[36].

En , il inaugure, à Washington, le musée du laogaï, « afin de commémorer la mémoire des milliers de victimes de ces camps et d’éduquer le public sur les atrocités commises par le régime communiste chinois »[37]. Le musée présente l'histoire et la structure du système pénitentiaire chinois au moyen de photographies, de documents officiels et d'uniformes de détenus provenant des archives personnelles de Harry Wu ou de dons d'anciens détenus[38].

À partir de 2002, Harry Wu s'investit, aux côtés de Chen Kuide, dans le site web Guancha (littéralement « l'observateur ») de tendance progressiste (liberal en américain), épigone du journal progressiste du même nom paraissant à Shanghaï dans les années 1940. En 2012, l'ordre du jour de ce site devient nettement politique, directement lié aux clauses la charte 08. Son comité de lecture comprend, outre Harry Wu, Yu Jie, Zhang Dajun et Yang Lili, ce qui fait dire que le journal est désormais entre les mains de Chrétiens[39].

En 2012, avec la Fondation pour la recherche sur le laogaï, il organise une conférence sur les laogaï au Tibet, à laquelle Ghang Lhamo et d'autres anciens prisonniers tibétains participent[40].

Il a aussi défendu d'autres détenus et dissidents politiques dénoncés par Pékin, dont le 14e dalaï-lama et le lauréat du prix Nobel de la paix de 2010 Liu Xiaobo, condamné en 2009 à une lourde peine de prison pour « incitation à la subversion du pouvoir de l'État » selon le gouvernement chinois ou pour avoir préconisé des réformes politiques selon le journaliste Christopher Bodeen[41] - [42]).

En 2013, la Chine a mis fin officiellement au laogaï et aux travaux forcés (la réforme par le travail) ainsi qu'à une forme de détention moins sévère, le laojiao (la réforme par l'éducation) bien que le travail pénal demeure un élément clé du système carcéral chinois[43].

Honneurs

Harry Wu a reçu diverses distinctions : en 1991 le prix Liberté de la Fédération hongroise des défenseurs de la liberté, en 1994 le Prix Martin Ennals pour les droits humains de la Fondation Suisse Martin Ennals, en 1996 la Geuzenpenning (en), médaille de la Liberté de la Fondation néerlandaise pour la Résistance de la Seconde Guerre mondiale. La même année, il a été fait docteur honoris causa de l'université de Saint-Louis et de l'université américaine de Paris. En 1997, Wu a reçu le Walter Judd Freedom Award[44]. Il a été pressenti à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix[45].

Points de vue

Laogaï

Harry Wu a été détenu dix-neuf ans dans le laogaï de 1960 à 1979. En 1992 il fonde la Laogai Research Foundation puis en 2008 le musée du laogaï.

Estimations du nombre de détenus

En 1997, Harry Wu estime à 50 millions le nombre de personnes ayant été internées dans le laogaï depuis 1949, date de la prise du pouvoir par le Parti communiste chinois. Il affirme que 6 à 8 millions de détenus sont enfermés en 1997, dont 10 % de prisonniers politiques[8].

Ces chiffres sont récusés par des experts du ministère américain des Affaires étrangères au motif que « Wu se fondait sur des données obsolètes et des suppositions injustifées »[46].

Pour 1995, l'universitaire James D. Seymour estime le chiffre à 1,5 million de détenus en se basant sur un effectif de 300 000 pour le personnel pénitentiaire et un taux de 1 membre de ce personnel pour 5 détenus[47].

Pour sa part, le sinologue Jean-Luc Domenach, dans son ouvrage Chine : L'archipel oublié, avance qu'en 1952, le nombre de prisonniers serait de 10 millions. Entre 1966 et 1968, les désordres de la révolution culturelle ont, selon lui, vraisemblablement conduit à une diminution du nombre de Chinois enfermés. Mais entre les années 1968 et 1971 avec les « répressions politique» et l'augmentation de la criminalité, le nombre de prisonniers est estimé à 11 millions d'individus vers 1971-1972. Puis commence un lent processus de régression et en 1976-1977 le nombre de prisonniers est estimé à 10 millions. Puis entre 1985 et 1988, le nombre de prisonniers serait de l'ordre de 4 à 5,7 millions non compris «les victimes d'internements illégaux» »[48]).

Les chiffres officiels, cités par James D. Seymour, sont de 10 millions de détenus entre 1949 et 1995, 5,92 millions (prison + rééducation par le travail) entre 1979 et 1998 et 3,84 millions entre 1983 et 1995, chiffres qu'il trouve peu crédibles[49].

Comparaison avec le goulag et les camps de concentration nazis

Harry Wu compare le laogaï au goulag soviétique et aux camps de concentration nazis[4] - [16], il estime que le système concentrationnaire chinois a conduit au décès de millions de prisonniers politiques et d'intellectuels. L'historienne et sinologue Marie-Claire Bergère, dans une lecture critique de l'ouvrage La récidive. Révolution russe, révolution chinoise de l'universitaire Lucien Bianco, indique à propos d'un chapitre comparant le goulag soviétique et le laogai chinois : « Le premier a servi de modèle et de référence au second, et tous deux à leur manière sont également cruels et destructeurs d’humanité »[50]. Pour l'historien Sylvain Boulouque la Chine a copié le goulag, l'idéologie est la base du dispositif[51].

Pour les universitaires James D. Seymour et Michael R. Anderson, auteurs d'une enquête sur le système pénitentiaire chinois à la fin des années 1990 (New Ghosts, Old Ghosts)[52], « le laogaï, même sous sa forme la plus sévère, n'est pas, comme certains le prétendent, l'équivalent du goulag soviétique »[53].

Production du laogaï

Pour Harry Wu, le fruit du travail des détenus du laogaï, écoulé sur le marché intérieur aussi bien qu'à l'étranger, est un rouage essentiel de l'économie nationale[54].

De leur côté, James D. Seymour et Richard Anderson, dans l'enquête qu'ils ont consacrée au système pénitentiaires chinois à la fin des années 1990, rabaissent l'importance économique des travaux forcés en Chine : « La production des prisons n'apporte pas grand chose au produit intérieur brut, concluent-ils »[55]. Contrairement à Wu, ils affirment que le travail pénitentiaire en Chine est loin d'être rentable et qu'il constitue une perte nette pour l'économie nationale plutôt qu'un avantage[56]. En 1988, la production totale des prisons du pays – 4 milliards de yuan – se montait à peine à 0,2 % de la production agricole et industrielle de la RPC[57]. Une étude officielle, publiée en 1990, indiquait que la production des entreprises carcérales en 1988 ne couvrait pas plus de 85 % des dépenses nécessaires au maintien en état du système pénitentiaire[58]. Pour Jean-Luc Domenach, le système pénitentiaire de la RPC n'était pas régi par les règles de la rationalité économique, il avait été conçu en vue d'objectifs politiques et sortait d'un moule militaire[59].

Prélèvement d'organes sur des prisonniers chinois

Des enquêtes et des rapports attestent l'existence de prélèvements forcés d'organes en Chine. Selon l'hebdomadaire protestant Réforme, dans les années 1990, les autorités chinoises récupèrent les organes sur les prisonniers des laogaï afin de les transplanter sur des membres du Parti communiste chinois ou sur de riches étrangers[60] - [61] - [37].

En 2000, dans son ouvrage Danse pas avec la Chine, Harry Wu affirme que le trafic d’organes en Chine permet à l’Armée populaire de libération de trouver des financements. Il affirme que les prisonniers sont tués d'une balle dans la tête afin de préserver les organes[62].

Allégations de prélèvements d'organes sur des pratiquants du Falun Gong

À la suite de la publication, en , par Epoch Times, journal lié au Falun Gong, d’un article alléguant l’existence d’un camp de concentration et de prélèvement d'organes à vif d’adhérents du Falun Gong à l'hôpital de Sujiatun, à Shenyang, dans le Liaoning[63], Harry Wu fait parvenir à divers parlementaires et journalistes américains ce qu'il pense de la situation : tout d'abord, d'après les résultats d'une enquête effectuée sur place, le camp de concentration de Sujiatun et ses 6 000 détenus n'existent pas. Ensuite, si depuis plus de 20 ans les organes de condamnés à mort exécutés sont prélevés en Chine, des prélèvements à vif à l'échelle de 4 500 sont impossibles et infaisables. Enfin, le vol d'organes de membres du Falun Gong n'est absolument pas crédible[64]. Selon AsiaNews (en), Harry Wu remet en question la prétendue recrudescence de transplantations et de ventes d'organes qu'auraient subie les membres du Falun Gong. Il estime que les affirmations de traitement comparable à celui des victimes du camp d'Auschwitz mises en avant par le Falun Gong risquent d'être considérées comme de la « propagande politique ». Quoi qu'il en soit, à son avis, « le gouvernement communiste chinois est un mauvais régime qui commet de nombreuses atrocités, dont la persécution du Falun Gong »[65].

Expositions de corps de Chinois

Harry Wu est convaincu que des corps présentés lors de l’exposition Bodies: The Exhibition sont ceux de condamnés à mort chinois, et parvient à la faire interdire dans certains États américains[66].

Prédictions de l'effondrement du régime communiste chinois

En 2001, Harry Wu, interrogé par le journaliste Anthony C. Lobaido pour le compte de WorldNetDaily.com, prédit que « ce qui s'est produit à Moscou se produira bientôt à Pékin ». Selon lui, « le système communiste est en train de s'effondrer »[67]. En 2013, lors d'une interview sur CNN, il déclarait être sûr que le système communiste s'effondrerait en Chine[68].

Lectures critiques

Alain Peyrefitte, auteur de Quand la Chine s'éveillera… le monde tremblera en 1973, indique avoir lu avec émotion Le Laogaï et Vents amers, par contre il a moins apprécié Retour au laogaï[69].

Décès

Harry Wu est mort à l'âge de 79 ans au Honduras où il séjournait chez des amis. Il laisse derrière lui son épouse, Ching Lee, et leur fils, Harrison Lee Wu, qui vit en Virginie[70].

Publications

- Laogai, le goulag chinois Édition Dagorno, 1997[71].

- (en) avec Carolyn Wakeman, Bitter Winds: A Memoir of My Years in China's Gulag, Wiley, 1994, 290 p. - (fr) Vents amers, préface de Danielle Mitterrand, introduction de Jean Pasqualini, traduit de l'anglais par Béatrice Laroche, couverture calligraphie de Fabienne Verdier, Éditions Bleu de Chine, 1994.

- Retour au laogai : la vérité sur les camps de la mort dans la Chine d'aujourd' hui avec George Vecsey (en) (Belfond, 1996) (va de son arrestation de 1995 à sa libération).

- Danse pas avec la Chine[72] (Indigène, 2000), (ISBN 2-911939-22-0).

- (en) Troublemaker (1996), un rapport des voyages clandestins de Wu en Chine et de sa détention en 1995.

- (en) Thunderstorm in the Night (2003), premier livre de Wu en chinois (autobiographie).

Notes et références

- (en) Anne-Laure Buffard, D.C. museum 1st in U.S. to look at Beijing's prison system, The Washington Times, November 14, 2008 : « The Laogai were forced labor camps established under China's former leader Mao Zedong after the Communists came to power in China in 1949. They included both common criminals and political prisoners. »

- (en) Remembering Harry Wu, 'Troublemaker' For The Chinese Communist Party, npr, 29 avril 2016 : « Wu grew up in Shanghai, part of the Westernized upper-middle-class ».

- (en) Sam Roberts, Harry Wu, Who Told World of Abuses in China, Dies at 79, The New York Times, 27 avril 2016 : « Mr. Wu, the son of a wealthy Roman Catholic family from Shanghai, was arrested in 1960 when he was 23 and just short of graduating from college. [...] Hongda Harry Wu was born in Shanghai on Feb. 8, 1937. His father was a banker, and his mother also came from a prosperous family. (She committed suicide after her son’s arrest.) Mr. Wu attended Jesuit schools and enrolled in the Beijing Institute of Geology. »

- Entretien avec Harry Wu, directeur de la Laogai Research Foundation, Le laogai est pire que le goulag, affirme un Chinois qui a survécu à 19 ans de détention, ZENIT.org, 8 octobre 2006.

- (en) Morgan Zo-Callahan, Intimate Meanderings: Conversations Close to Our Hearts, p. 41

- Harry Wu Martin Ennals Award

- (en) Beyond the wire The Economist, 7 mai 2016.

- Harry Wu, 59 ans, le plus célèbre des dissidents chinois, consacre sa vie à dénoncer les camps où il a passé dix-neuf ans. Le Chinois qui aimait Jean Valjean, Libération, 28 janvier 1997 : « Il y a tout d'abord Shanghai, ville cosmopolite. Brasseur d'affaires, le père du petit Harry est riche. La famille Wu vit avec les Occidentaux dans la concession française, et Harry fréquente l'école catholique Saint-François en 1948, un an avant l'entrée de l'armée Rouge. Petit garçon choyé, il joue au base-ball, parle l'anglais à l'école et le chinois à la maison. [...] À cause de ses «origines bourgeoises» et pour avoir critiqué l'intervention soviétique en Hongrie, Harry passe directement de l'université, où il étudie la géologie, à l'univers des camps. »

- Bio express : Harry Wu Territoires de la mémoire, septembre 2000

- Emily Langer, Obituary: Harry Wu, Chinese dissident and labour camp activist, The Independent, 29 avril 2016 : « By his account, Mr. Wu stole from prisoners and collaborated with police to survive in prison. "I became an animal," he told The Washington Post. "Unless you are an animal, you cannot survive." »

- (en) Alan Dowd, Harry Wu, a Friend of Freedom, Heads Home, Providence. A Journal of Christianity and American Foreign Policy, 6 mai 2016 : « "When I was sent to the labor camp," he recalled, "I could not continue my religious life. I am a Catholic." »

- Jean-Luc Domenach Harry Wu et Carolyn Wakeman. Bitter Winds. (en)"A Memoir of my Years in China's Gulag" (compte rendu) Persée, 1994

- Lucien Bianco, La Récidive. Révolution russe, révolution chinoise, , p. 349.

- Jean Pasqualini, introduction de Vents amers, Édition Bleu de Chine, 13 décembre 1995, p. 14.

- (en) Chinese human rights campaigner Harry Wu dies, ucanews.com, 27 avril 2016 : « Released after serving his full sentence in 1979, and after the death of Mao and the Reform and Opening period under new leader Deng Xiaoping, Wu was politically rehabilitated and took up a teaching position at the Geoscience University in Beijing. »

- (en) Sam Roberts Harry Wu, Who Told World of Abuses in China, Dies at 79, New York Times, 27 avril 2016.

- (en) Britannica Book of the Year: 1996, Glenn M. Edwards ed., Encyclopaedia Britannica, 1996, 928 p., p. 72 : « After his release in 1979, he taught at China Geoscience University, Wuhan (1980-85). He was a visiting scholar (1985-1987) at the University of California, Berkeley, before becoming a research fellow at the Hoover Institution, a conservative think tank at Stanford University. »

- (en) Remembering Harry Wu, 'Troublemaker' For The Chinese Communist Party, npr.org, 29 avril 2016

- (en) Troublemaker: One Man's Crusade Against China's Cruelty,

- (en) Robert L. Suettinger, Beyond Tiananmen: The Politics of U.S.-China Relations 1989-2000, p. 228

- (en) Lawrence R. Sullivan, Historical Dictionary of the People's Republic of China, Scarecrow Press, 2007, 720 pages, p. 258. : « In 1991, the PRC responded to its critics by issuing its first White Paper The Human Rights Situation in China. [...] The paper also contained a riposte to critics of China's practice of prison labor, which the naturalized Chinese-American Harry Wu had extensively documented [...]. »

- (en) China's 'Re-Éducation Through Labor' System: The View From Within

- 1992 NED Annual Report

- 2009 NED Annual Report.

- Sofia Stril-Rever, Dalaï-lama, Appel au monde, p. 125-126.

- Sofia Stril-Rever, op. cit., p. 125-126.

- Les universitaires James D. Seymour et Michael R. Anderson, dans leur livre New Ghosts, Old Ghosts: Prison and Labor Reform Camps in China (Routledge, 2015, 336 p., p. 292, Note 380), font remarquer qu'aux États-Unis il n'est pas interdit d'exporter des produits fabriqués par des détenus obligés de travailler : « However, it is common for prisoners in the United States to be required to work, and it is not against American law to export US-made products, which is often done. For example, jeans (marketed as "Prison Blues") made by Oregon prisoners are popular in Asia. For a detailed report on prison labor in the United States (examined in the context of the debate about human rights in China) see Paul Blustein, "Prison Labor : Can U.S. Point Finger at China," Washington Post, June 3, 1997, pp. C-1, C-4). »

- Dissidence politique -mise à jour Commission de l'immigration et du statut de réfugiés du Canada : « Par contre, un rapport publié en janvier 1995 par Human Rights Watch/Asia et Human Rights in China présente un document secret du bureau de la sécurité publique, produit en mai 1994 et qui contient le nom de 49 personnes non autorisées à retourner en Chine pour des raisons politiques, ainsi que des renseignements à leur sujet [...]La troisième catégorie comprend des cas semblables à ceux de la deuxième, mais les fonctionnaires chargés de la sécurité des frontières doivent consulter les hauts fonctionnaires sur la façon de traiter ces personnes. Des considérations d'ordre politique peuvent être importantes pour cette catégorie, qui comprend plusieurs personnalités célèbres [...] Harry Hongda Wu, dont les révélations sur les conditions qui existent dans les prisons et sur l'utilisation du travail des prisonniers pour fabriquer des marchandises pour l'exportation ont embarrassé le gouvernement chinois »

- Mort du militant chinois Harry Wu, AFP, 27/04/2016.

- (en) Régine Torrent, First ladies: d'Eleanor Roosevelt à Hillary Clinton, p. 288.

- Chris Kutschera Chine: Harry Wu, dissident et fauteur de trouble, VSD, 6 juin 1996.

- Harry Wu, dissident and activist who endured 19 years in Chinese labor camps, dies at 79 Washington Post, 27 avril 2016 : « Asked why he returned so many times to China, when the danger to him was so great, he replied, “I cannot turn my back to my homeland.” »

- (en) « Harry Wu’s Legacy »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) The Wall Street Journal, 28 avril 2016 « In 2002 Hong Kong denied him entry on specious “safety” grounds, an early sign of Beijing’s authoritarian influence in the former British colony »

- (en) « Laogai Handbook » [archive du ], The Laogai Research Foundation, (consulté le ) p. 25–6.

- (en) 吴弘达 (Harry Wu), « 祝贺LAOGAI(劳改)进入意大利语词典 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), (consulté le ) English summary: "« Congratulations! Laogai entered Italian dictionary! »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )"

- Bérénice Dubuc, Dissidents chinois: Yahoo! se rachète une réputation, L'Express, 4 avril 2008

- Dorian Malovic Décès de Harry Wu, lanceur d’alerte des camps chinois La Croix, 27 avril 2016

- AFP, US museum displays China’s ‘laogai’, Taipei Times, 10 novembre 2008 : « “To this end, the museum will not only introduce the history and structure of the laogai, but will also tell the personal stories of many of its prisoners,” it said. / Materials on display at the museum, to open to the public on Thursday, include photographs, government documents and prisoner uniforms from Wu’s own archives or donated by other laogai survivors. »

- Gerda Wielander, Christian Values in Communist China, Routledge, 2013, 216 p. : « In the 1940s the main Chinese liberal publication was a journal called Guancha (Observer), published in Shanghai, which stopped publication after 1949. It was revived by a website called Guancha, begun in Washington in 2002, which carried on the liberal tradition of its eponymous predecessors with close involvement by Chen Kuide and Harry Wu (Wu Hongda). It was refashioned in 2012 as an 'Independent overseas website focussing on research and criticism', with a very clear political agenda that is directly related to the clauses of Charte 08. Since his exile in Washington, Yu Jie has joined the editorial team which consists of Harry Wu, Zhang Dagin and Yang Lili, which means that the editorial direction of Guardia is now fermly in Christian hands. »

- (en) Tibetan Former Political Prisoners Recall Horrors of the Laogai at LRF Conference.

- (en) Christopher Bodeen, China Human Rights Campaigner Harry Wu Dies, ABC News, 27 avril 2016.

- Press Release: Harry Wu to Preside Over New Liu Xiaobo Book Release Event at 2011 Taipei International Book Exhibition, 8 février 2011

- (en) Christopher Bodeen, China human rights campaigner Harry Wu dies, AP, The Big Story, 27 avril 2016 : « China has since formally eliminated laogaï along with a milder version known as laojiao, or "reform through education", although penal labour remains a key feature of the Chinese prison system. ».

- (en) « Walter Judd Freedom Award »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Alan Dowd, op. cit. : « Nominated for the Nobel Peace Prize multiple times, Wu... »

- (en) James D. Seymour, Sizing up China's prisons, in Crime, Punishment, and Policing in China, Børge Bakken ed., Rowman & Littlefield, 2005, 244 pages, p. 161 : « In 1996, in examining Wu's four - six million prisoner and eight - ten million jiuye figures, U.S. State Department analysts opined that Wu had been "working from... outadated data and unjustifiable assumptions." »

- James D. Seymour, op. cit., p. 143 : « Internal sources indicated that the system's overall ratio of custodial personnel to prisoners is no more than one for every five prisoners, and it would appear that there were about 300,000 such personnel in the country. (The government now officially asserts that there are 280,000 "prison policemen," and the real number is probably not much more than that.) This would suggest an overall population in China's prisons (narrowly defined) of 1.5 million. This is consistent with a figure in an official (internal) document giving the total number of prisoners (including those undergoing labor reeducation ) in January 1995 as 1,464,325. »

- Jean-Luc Domenach, Chine : L'archipel oublié, Paris, Fayard, 1992, page 490 et suivantes.

- James D. Seymour, op. cit., p. 143 : « Determining how many inmates are in these institutions, however, is still an inexact science. The number of prisoners held between 1949 and 1995 has been officially put at an improbably low "ten million". The total number of prisoners who entered the Chinese prison/labor reform system between 1979 and 1998, inclusive, is officially reported to be 5.92 million. The number imprisoned between 1983 and 1995 is said to have been 3.84 million. But even if we were to give any credence to such figures, how are they to be translated into point-of-time figures? »

- Marie-Claire Bergère Lucien Bianco, La Récidive. Révolution russe et révolution chinoise

- Sylvain Boulouque La révolution chinoise au prisme de sa matrice soviétique, ou quand l'histoire se répète. Slate, 10 novembre 2014 : « Les camps sont constitutifs du système communiste. Entre 1928 et 1953, plus de vingt millions de personnes sont passées par le goulag en URSS, auxquelles s’ajoutent six millions de personnes déplacées de force. Là aussi, la Chine a copié le système soviétique. Dès la prise du pouvoir, des responsables de la police politique soviétique viennent aider les Chinois à construire leur système concentrationnaire, le laogaï, qui se double d’un système de rétention administrative, le laojiao. Le nombre de prisonniers chinois est d’environ dix millions entre 1952 et 1977. Dans un cas comme dans l’autre, le système de déshumanisation avancée affiche des principes idéologiques inverses. L’illustration la plus aboutie est dans un cas la Grande Terreur et dans l’autre la Révolution culturelle, où le processus d’animalisation de l’ennemi réel ou supposé atteint son paroxysme. Dans la doxa léniniste, le camp est un moyen d’éducation et de réforme de la pensée. L’idéologie demeure le fondement même des systèmes. »

- James D. Seymour, Michael R. Anderson, New Ghosts, Old Ghosts: Prison and Labor Reform Camps in China, Routledge, 2015, 336 p.

- (en) Anne-Laure Buffard, D.C. museum 1st in U.S. to look at Beijing's prison system, The Washington Times, November 14, 2008 : « Although the authors recognized the crudeness and hardness of the system, they conclude that "even at its worst, the laogai is not, as some have claimed, the Chinese equivalent of the Soviet Gulag." »

- (en) Michael Dutton & Xu Zhangrun, A Question of Difference: The Theory and Practice of the Chinese Prison, in Børge Bakken (dir.), Crime, Punishment, and Policy in China, Rowman & Littlefield, 2005, 244 p., p. 103 : « "[In the PRC, labor reform camps are an economic enterprise]. The products of the prisoner's labor are sold in domestic as well as foreign markets and have become an indispensable component of the national economy," claimed Wu. »

- Anne-Laure Buffard, op. cit. : « In “New Ghosts, Old Ghosts,” a book that investigated Chinese prison system in the late nineties, authors James D. Seymour and Richard Anderson’s reassessed the economic importance of force labor in China. “Prison output makes no significant contribution to the gross domestic product,” they conclude. »

- Michael Dutton & Xu Zhangrun, op. cit., p. 104 : « In contrast to Wu, they [Michael Dutton & Xu Zhangrun] argue that penal labor in China is far from profitable, suggesting instead that it is a net drain upon rather than a benefit to the national economy. »

- Seymour & Richardson, New Ghosts, Old Ghosts, p. 174 (cité par Phillip F. Williams, Yenna Wu, The Great Wall of Confinement: the Chinese Prison Camp Through Contemporary Fiction and Reportage, University of California Press, 2004, 248 p., p. 174 : « Note 31: In 1988, the national production total of 4 billion Yuan amounted to merely 0.2% of the PRC's agricultural and industrial output according to Seymour and Anderson. »

- Phillip F. Williams, Yenna Wu, op. cit., p. 42 : « A 1990 PRC study conceded that the production output of these prison enterprises in 1988 covered no more than 85% of the costs required to maintain the system. Note 31. »

- Phillip F. Williams, Yenna Wu, op. cit., p. 42 : « As Jean-Luc Domenach has pointed out, the PRC prison system was not organized along the lines of economic rationality, but was originally conceived for political objectives and on a military mold. Note 32 : Domenach, L'archpipel oublié, p. 414. »

- Kirk Donahue, La vrai nature du loagai, Réforme, 28 juillet 2008.

- Bernard Debord, Alerte pour les lanceurs, Amnesty International, 2 février 2015 : « De même, il fallut les témoignages de Harry Wu et Wei Jingsheng sur le laogaï et leurs révélations sur les prélèvements d’organes des condamnés à mort ou le cannibalisme des années de famine pour que le monde découvre l’envers du rideau de bambou. »

- Trafic d’organes : le nouveau « business » chinois, Amnesty International, 10 mai 2002 : « Harry Wu, révélant l’étendue du trafic d’organes en provenance de Chine, un commerce juteux pour l’Armée populaire de libération (APL), selon lui... Les condamnés sont généralement tués d’une balle dans la tête afin de préserver des organes tels que les poumons, le cœur, le foie ou les reins, a également précisé Mr. Wu. »

- (en) Ji Da, New Witness Confirms Existence of Chinese Concentration Camp, Says Organs Removed from Live Victims, Epoch Times, 17 mars 2006.

- (en) Harry Wu, « My Knowledge and Experience with the Falun Gong media reporting on the Sujiatun Concentration Camp problem »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), Observechina, 18 juillet 2006. D'après une traduction en anglais, version originale non indiquée « On March 22, I wrote certain US Congress Representatives and other people about the Sujiatun situation and I told them what I thought. The recipients of this letter were about 20 or so people who were either US Congress Representatives or media people. There were three main points in the letter: (1) according to my recent investigation, the Sujiatun concentration camp holding 6,000 people does not exist; (2) for over more than 20 years, the Chinese government had extracted large numbers of organs from death-sentence prisoners. But a scale of 4,500 live organ extractions is impossible in theory and infeasible in practice: (3) the report "The Communists are stealing organs from Falun Gong members to export to Thailand and other countries" is completely not credible. »

- (en) Harry Wu questions Falun Gong's claims about organ transplants, AsiaNews (en), 9 août 2006 : « Mr Wu, who spent 19 years in Laogai camps, has uncovered evidence that establishes that for quite some time Chinese prisoners have been used to supply organ banks and executed on demand for needy transplant patients. / His doubts are not over the practice but over the alleged spike in transplants and organs sale purportedly carried out at the expense of the Falun Gong [...] According to Mr Wu, [...], Falun Gong's claim that they are victims of an Auschwitz-like camp runs the risk of being treated as "political propaganda." Still, in his opinion, the "Chinese Communist government is an evil regime that commits many atrocities, including the persecution of the Falun Gong." ».

- Richard Sedillot, « « Our Body », l'exposition de cadavres portée devant la justice »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) Rue 89, 2009 « Harry Wu, ancien prisonnier politique chinois de 1960 à 1979 et actuellement réfugié aux États-Unis où il œuvre pour les droits des Chinois, explique que les prisonniers sont, en Chine, exploités par l’État de leur vivant, mais que cette exploitation ne cesse pas avec leur mort. Les corps et les organes des prisonniers ou des condamnés à mort font l’objet d’un commerce »

- (en) Anthony C. Lobado, Harry Wu on the Real China, WorldNetDaily.com, 04/05/2001 : « Asked about the future of the communist regime in Beijing, Wu said, “What happened in Moscow will soon happen in Beijing. [...] Concerning China’s alleged spying at the government labs in New Mexico, Wu said, “In regard to Wen Ho Lee, I think the facts will eventually come out from Beijing to tell the truth, because the communist system is collapsing. »

- (en) Harry Wu Interviewed by CNN, Laogai Research Foundation, 30 janvier 2013 : « he stressed that with the Chinese new leadership taking power, China has entered into a critical period because the communist regime does not seem to be able to hold on to power for very long. Therefore, he was confident that the communist system will collapse in China. »

- Alain Peyrefitte, La Chine s'est éveillée: Carnets de route de l'ère Deng Xiaoping (chapitre 43)

- (en) « Harry Wu, Champion of Human Rights Dies », laogai.org.

- Jean-Jacques Gandini Laogai, le Goulag chinois Le Monde diplomatique, février 1998 « Avec le témoignage d’Harry Wu, qui a passé dix-neuf années de sa vie dans le laogai, ou goulag chinois, un rideau se déchire sur l’un des secrets d’Etat les mieux gardés en Chine. S’appuyant - outre sur son propre vécu - sur des sources provenant de journaux, documents officiels et documents internes du Parti communiste, l’auteur démonte le mécanisme à l’origine du plus important complexe pénitentiaire de tous les temps : il s’agit d’un système de réforme mentale ayant pour but de créer un homme nouveau, l’anéantissement de l’individu étant la condition nécessaire pour assurer la pérennité du régime totalitaire mis en place par le Parti communiste. »

- Danse pas avec la Chine, France Culture

Annexes

Bibliographie

- (en) New Ghosts, Old Ghosts, Prisons and Labor Reform Camps in China (1999), James Seymour, Richard Anderson

- (en) Nine Lives: Making the Impossible Possible (2009), New Internationalist Publications, qui raconte les histoires de Wu & 8 autres personnes qui, (en) « "operating outside the normal channels, have made the world a better"

- (en) I was sentenced to life in a Chinese labour camp. This is my story, The Independent,

- (en) The Sunflower (1998), Simon Wiesenthal, Hary James Cargas (éditeur), Bonny V. Fetterman (éditeur)

- (en) China's Growth and Productivity Performance Debate Revisited - Accounting for China’s Sources of Growth with a New Data Set, The Conference Board (en),

- (en) Laogai: The Chinese Gulag (1992), le premier rapport complet sur le système des camps de travail chinois.

Articles connexes

Liens externes

- Site web de la Laogai Research Foundation

- Tracy Alloway, The Conference Board's New China GDP Figures Suggest 'Hard Landing' Happened Already, Bloomberg Business,