Campagne des Cent Fleurs

La campagne des Cent Fleurs (chinois simplifié : 百花运动 ; chinois traditionnel : 百花運動 ; pinyin : ) est une politique menée en Chine de à . Mao Zedong, pour rétablir son autorité sur le Parti communiste chinois, affaibli depuis son VIIIe congrès, et pour améliorer les relations entre la formation communiste et la population dans un contexte international périlleux, appelle à une « campagne de rectification ». Le principe est de redonner une certaine liberté d'expression à la population, tout particulièrement aux intellectuels, pour critiquer le Parti. Si l'objectif officiel est que celui-ci s'améliore, Mao compte bien en profiter pour affaiblir ses adversaires et retrouver un certain ascendant sur ses camarades.

La campagne des Cent Fleurs est l'histoire d'« une comédie qui va se muer en tragédie » (Jean-Luc Domenach). En effet, peu de temps après le lancement de la campagne, la contestation explose. Le Parti réagit rapidement et lance une répression féroce qui fera plusieurs centaines de milliers de victimes, emprisonnées, déportées et parfois exécutées.

Le contexte économique et politique

La Chine a opéré l'institutionnalisation du gouvernement révolutionnaire à l'issue de sa victoire sur les nationalistes en 1949. En 1954, l’adoption de la constitution permet la mise en place d’institutions permanentes. En 1956, la république populaire de Chine n’a que sept ans d'âge et présente un bilan mitigé.

Le système politique chinois est caractérisé par la coexistence de deux entités antagonistes : le Parti et l’État. Mao cumule les fonctions de président du Parti et président de la République.

Dans ce schéma simplifié du gouvernement chinois, le Parti définit la ligne générale, que les différents organes de l’État traduisent en décisions politiques. La politique du régime est donc le fruit d’un difficile équilibre entre une direction idéologique, ultra-gauchiste, radicale, qui souhaiterait que le Parti se substitue à l’État et aux diverses administrations dans l’application de ses directives, et une direction bureaucratique, qui souhaiterait que l'État en tant qu’appareil administratif technique domine le Parti. Une tension permanente travaille le sommet de l'appareil. Cette tension est prépondérante pour comprendre la vie politique chinoise jusqu'à la mort de Mao au moins, et elle se manifestera par un mouvement de balancier (en général économiquement et humainement très coûteux) entre élans radicaux et utopistes soutenus par les partisans de la prépondérance de l'idéologie sur toute autre considération, et retours à la normale portés par les plus pragmatiques. C'est ce mouvement d'aller-retour qui explique la défaite de Mao au VIIIe congrès du Parti communiste chinois (PCC), entraînant indirectement le lancement de la campagne des Cent Fleurs.

L'échec du « premier bond en avant »

En 1955, Mao décide de lancer un vaste mouvement de collectivisation, qui sera désigné comme le « premier bond en avant » (Roderick Mac Farquhar). Il présente toutes les caractéristiques d'une répétition générale à petite échelle du « Grand Bond en avant » qui se déroulera de 1958 à 1960. En s'appuyant sur les cadres supérieurs provinciaux du Parti contre le Comité central qui n'y est guère favorable, Mao appuie une accélération considérable du mouvement des coopératives à partir de l'été 1955. Selon lui, cette accélération serait réclamée par les masses et permettrait à l'agriculture de contribuer efficacement à l'industrialisation du pays par la hausse très importante des rendements. Dès la fin de l'année 1955, quasiment tous les foyers paysans ont été intégrés à des coopératives. La méthode choisie pour inciter les paysans à s'intégrer à ces coopératives est un mélange de mobilisation (propagande, slogans, réunions) et de coercition.

Parallèlement, le régime réalise l'achèvement de la socialisation de l'économie urbaine. Les artisans sont regroupés en coopératives et l'État place sous sa tutelle les entreprises industrielles qu'il ne contrôlait pas encore, signant la disparition définitive de la bourgeoisie industrielle des villes.

Cependant, loin des hausses de production extraordinaires prévues par le projet de plan agricole de douze ans adopté en 1956 et malgré la mobilisation menée par le Parti auprès des cadres et des paysans, les ambitions irréalistes et les méthodes incohérentes du mouvement entraînent une récolte très médiocre. Les calamités naturelles qui s'abattent durant l'été 1956 sur certaines régions (inondations, sécheresses…) ne font qu'aggraver la situation, qui ne tarde pas à aboutir à une disette dans une grande partie du pays (et beaucoup plus rarement à des famines dans certaines zones périphériques).

La crédibilité du régime est durement atteinte et va justifier un renversement politique.

Le mécontentement de la population et les débuts timides du mouvement de libéralisation

Les conséquences politiques du « premier bond en avant » vont être très importantes. Le pouvoir des cadres du Parti sur la société, notamment sur la société rurale, va se trouver considérablement étendu et renforcé par le mouvement de « coopérativisation ». Ils exercent dorénavant un contrôle direct sur la vie quotidienne des paysans. Ajouté au contrôle étroit qu'il exerce depuis 1949 sur les villes et qui a été renforcé lors de l'achèvement de la socialisation économique des villes en 1955, le Parti dispose dorénavant d'un formidable pouvoir sur l'ensemble de la société chinoise.

Surtout, probablement sous l'impulsion de Zhou Enlai et avec l'accord de Mao, une nouvelle orientation « droitière » est prise dès le mois d' au vu des conséquences de la politique lancée par Mao. On dénonce l'« aventurisme » de certains qui veulent « tout réaliser […] en un jour » et on corrige les excès du collectivisme. Il est décidé par le Parti de libéraliser la politique agricole en urgence (agrandissement des lopins de terre privés, division des coopératives les plus grosses, etc.). La politique d'ouverture se développe aussi en direction des paysans riches et des propriétaires fonciers (qui sont autorisés à rejoindre les coopératives dont ils étaient jusqu'ici exclus), ainsi que les capitalistes expropriés (qui se voient offrir de généreuses compensations financières).

Pour rallier une population qui a perdu confiance, et plus particulièrement les intellectuels, le Parti décide de lever un peu le poids du contrôle politique (adoucissement des conditions d'emprisonnement, libérations au compte-goutte, timide dégel dans les milieux artistiques tenus jusqu'alors d'une main de fer par le Parti, etc.). Davantage de liberté est accordée aux écrivains, artistes et chercheurs. La pression idéologique s'atténue et les rapports du Parti avec les intellectuels se décrispent un peu. C'est dans le cadre de cette campagne de restauration de la confiance qu'est prononcée par Mao au cours d'un discours le la phrase célèbre venue de la période des Royaumes combattants : « Que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles rivalisent ! » qui symbolise la timide libéralisation politique de cette période.

Cette action n'empêche pas de se développer le premier véritable malaise social que la république populaire de Chine ait connu depuis sa fondation en 1949. Si la contestation en ville et à la campagne ne se manifeste pas à proprement parler, il est évident que le prestige du Parti et la confiance dans son action sont durement touchés : les liens entre le Parti et la population, mis à mal depuis l'échec du « premier Grand Bond », ne sont pas renoués.

Les origines immédiates de la campagne des Cent Fleurs

La défaite de Mao au VIIIe Congrès du PCC

Le VIIIe Congrès du PCC, grand-messe du régime, se réunit du au . Il marque un revers pour Mao et ses idées politiques. Les principaux membres du régime, comme Deng Xiaoping, Zhou Enlai et Liu Shaoqi, sont favorables à une prudente orthodoxie. Bien qu'il lui ait donné son aval, la mise en œuvre d'un socialisme plus graduel, « pas à pas », est un véritable désaveu de Mao et de ses méthodes. Le Congrès insiste aussi sur le rôle dirigeant du Parti, dont les statuts omettent désormais toute référence à la pensée de Mao. Les nominations effectuées confirment le déclin de son influence, à l'exception de Lin Biao, un de ses fervents partisans, qui accède à la sixième place dans la hiérarchie.

L'urgence de renouer le lien entre le Parti et la population

L’événement international marquant de cette année 1956 est le début de la déstalinisation en URSS et les troubles qui s'ensuivent en Pologne et en Hongrie. En , au cours du XXe congrès du Parti communiste d’URSS, Nikita Khrouchtchev dévoile son fameux rapport « secret ». Il y fait une sévère critique de Staline et condamne en particulier les crimes commis au nom du communisme. Cette déclaration qui sera publiée par la presse américaine, après que la CIA s’en sera procuré une retranscription, provoque la stupeur du monde communiste, y compris naturellement des communistes chinois.

Selon Roderick Mac Farquhar, les représentants du PCC à Moscou auraient été informés que le discours de Nikita Khrouchtchev comporterait une allusion à Staline. Mais l’ampleur de cette attaque resta secrète jusqu’au dernier moment.

Dès lors, la principale crainte des communistes chinois est de voir les secousses qui agitent la sphère soviétique se répercuter sur le régime de Pékin, et plus particulièrement qu’un parallèle soit fait entre Staline et Mao. Le Parti opte donc pour une ligne intermédiaire. Le Quotidien du Peuple publie plusieurs articles où Staline est présenté comme un grand combattant du marxisme-léninisme mais également comme un homme qui a commis des erreurs dans ses politiques.

L'insurrection de Budapest et le soulèvement de Poznań la même année, à la suite du début de la déstalinisation, ne tardent pas à les convaincre de l'urgence de renouer avec la population alors que le malaise social persiste. Seuls les moyens pour y parvenir les divisent, et beaucoup seront opposés à l'idée de « rectification », forme de libéralisation plus extrême prônée par Mao comme le seul moyen de renouer avec le peuple. Ce sont très vraisemblablement les violentes secousses de Pologne et de Hongrie qui en ont incité certains à se ranger à ses côtés[1].

Le lancement de la campagne

L'objectif de Mao

Mao reprend rapidement l'initiative et va de nouveau forcer la main des dirigeants du PCC. Son attitude pose des problèmes d'interprétation, qu'on rencontrera aussi dans le lancement de la révolution culturelle. On hésite en effet sur la nature de ses objectifs. Le premier de ceux-ci est sans aucun doute le pouvoir. Mao passe à l'offensive sur un terrain qui lui est favorable (alors que son échec dans le domaine économique est patent) : les relations du Parti avec la population. Mao va s'efforcer de rallier habilement les mécontents pour affaiblir les dirigeants de l'appareil central qui l'ont désavoué au VIIIe Congrès du Parti. Mais ce n'est pas seulement une manœuvre. Mao est sans doute aussi inquiet du malaise social qui sévit dont les troubles en Pologne et en Hongrie l'ont informé du caractère très dangereux, conséquences catastrophiques de la déstalinisation amorcée par Nikita Khrouchtchev.

Une campagne de rectification

Mao va alors proposer une médication qui était jusqu'alors réservée aux problèmes internes du Parti : une campagne de rectification (zhengfeng). Il veut inciter la population à critiquer le Parti afin que celui-ci corrige ses défauts. Outre l'occasion de rétablir son autorité sur le Parti, Mao croit sans doute sincèrement aux vertus pédagogiques de cet exercice.

Mao parvient à imposer cette idée au sein du Parti à la fin de l'année 1956, bien que les résistances demeurent nombreuses. Son discours sur les Cent Fleurs date du , mais c'est seulement le qu'il décide de forcer le cours des choses en prononçant son célèbre discours sur « la juste solution des contradictions au sein du peuple ». Le mot d'ordre des Cent Fleurs, qui jusque-là n'avait constitué qu'une campagne classique de libéralisation, devient un appel à critiquer le Parti. On devine la stupeur de la plupart des membres de celui-ci qui aperçoivent immédiatement le danger de cet appel, instruits qu'ils sont de l'ampleur du mécontentement dans le pays[2].

L'explosion de la contestation

Des débuts prudents

D'abord très prudente, la campagne de rectification déclenche une explosion de critiques, que le Parti va réprimer vigoureusement. L'événement des Cent Fleurs proprement dit est donc très bref, quelques semaines, parfois quelques jours dans certaines provinces, mais explosif.

Le mouvement commence de façon très timide, car beaucoup d'intellectuels sont échaudés par la répression qu'ils ont pu subir dans le passé. L'appareil lui-même oppose une certaine résistance. Cependant, dans la deuxième moitié du mois de mai et au début du mois de , la parole se libère. Jamais plus avant le Printemps de Pékin en 1977 une telle liberté d'expression ne sera possible en Chine.

Dans une satire intitulée Le rêve du jardinier, Ai Qing dénonce l’attitude des représentants du Parti, et plus particulièrement les membres de l’Union des écrivains, semblable au jardinier qui plante des centaines de fleurs dans son jardin mais n’en garde qu’une seule variété, si bien que même fleuri ce jardin est dépourvu d’éclat.

Des personnalités démocratiques prennent la tête du mouvement de contestation. Parmi elles, Chu Anping, rédacteur en chef du journal Clarté qui s’était déjà élevé contre le principe du parti unique en 1946, Zhang Bojun, ministre des Communications, et Luo Longyi, ministre de l’Industrie et du Bois.

Les écrivains, en majorité les plus jeunes, s’insurgent ouvertement contre le contrôle bureaucratique qu’exerce le Parti sur l’activité créatrice, et surtout contre la personne de Zhou Yang. Le cas Hu Feng est également comparé à l’affaire Dreyfus, et des écrits déclarent que s’il n’est pas question de s’inspirer du capitalisme français, la recherche de la vérité à tout prix est une bonne chose.

La généralisation de la critique

Si les contestataires s’en prennent d'abord au travail du Parti, très vite les critiques s’orientent à l’encontre de sa nature même et de son rôle au sein de la société chinoise. Elles dénoncent en particulier sa structure jugée monolithique, le monopole de l’information détenu par ses membres et demandent une réforme des institutions pour qu’une plus grande place soit faite aux partis démocratiques.

Le mouvement étudiant part lui de la prestigieuse université Beida à Pékin, centre traditionnel des mouvements étudiants. Les jeunes collent des dazibao sur les murs des dortoirs, du réfectoire, des classes. Inspirés par les événements de Pologne et de Hongrie, les manifestants réclament la liberté de presse, et dénoncent le sectarisme du Parti à l’encontre des professeurs non communistes, l’adoption du modèle éducatif soviétique, et l’attitude du régime vis-à-vis des écrivains. Sur une place du campus rebaptisée Place de la démocratie, une étudiante de Renda (Université du peuple), Lin Xiling, évoque dans un de ses discours la disparition de Hu Feng et exige que son cas soit réexaminé. Elle met aussi en avant le dogmatisme du Parti et le fait que « le vrai socialisme doit être démocratique, alors que le nôtre ne l'est pas ». Très vite ces critiques en viennent à remettre en question le système même de l’État, et la domination du Parti. Le mouvement s'étend rapidement aux autres provinces. C'est à Wuhan (Hubei) qu'il donnera lieu aux troubles les plus graves : des étudiants manifestent devant le comité provincial et dressent quelques barricades.

Si la critique est d'une extrême diversité, elle est orientée dans la même direction, dans ce désir encore vague de liberté, de démocratie et de progrès.

Mais la grande peur des dirigeants communistes est de voir cette agitation s’étendre aux usines. Dans les milieux professionnels, on dénonce l'autoritarisme et l'incompétence du Parti. On critique aussi les privilèges exorbitants dont bénéficient ses membres. Déjà sur certains sites, le relâchement du contrôle des cadres permet l’organisation de pétitions, de manifestations et même de grèves. Les Cent Fleurs permettent l’émergence d’un courant syndicaliste de classe mené par Gao-Yuan. Celui-ci refuse de cantonner le rôle des syndicats à celui d’une courroie de transmission du Parti, et envisage explicitement que le syndicat, organe de la classe ouvrière, puisse entrer en conflit avec le Parti et l’État pour la défense des travailleurs.

La répression

La réaction du Parti

Les faits ont donc donné raison aux réalistes. Menacé dans son existence même, par un mouvement qui risque d’échapper à tout contrôle, le Parti se doit de réagir. Les dirigeants du Parti qui assistent à la montée de plus en plus incontrôlée de la contestation, ne manquent pas de faire le parallèle avec les événements de Pologne et de Hongrie, mais aussi avec le mouvement du 4-Mai.

Mao lui-même avertit les manifestants lorsqu’il déclare le devant le IIIe Congrès de la Ligue des jeunes communistes que ceux-ci doivent être conscients que « tous les mots ou actions qui s’écartent du socialisme sont malvenus ». Le lieu où cette phrase est prononcée n’est pas anodin : c’est principalement la jeunesse qui inquiète les dirigeants.

Le Quotidien du Peuple va annoncer la volte-face du Parti. Dans son éditorial du , il dénonce en effet « ceux qui veulent se servir de la campagne de rectification pour mener la lutte des classes ». Pour étayer ses dires, le journal publie le texte du discours de Mao De la juste solution des contradictions au sein du peuple, qui jusqu’alors n’était connu que des gens présents au rassemblement du . Dans la version publiée, le texte a été profondément remanié. Si les critiques sont autorisées, seules peuvent être acceptées celles qui s’avèrent bénéfiques en permettant au Parti de progresser. Cet article marque le début d’une violente campagne de répression contre les opposants au régime, qui touche toutes les couches de la société.

Les personnalités démocratiques sont contraintes de se soumettre à d’humiliantes séances d’autocritique. Les deux ministres Zhan Bojun et Luo Longyi sont révoqués. Chu Anping doit démissionner de son poste de rédacteur en chef.

Certaines professions qui s'étaient le plus agitées subissent une répression très lourde, comme les professions juridiques (juges, avocats, notaires).

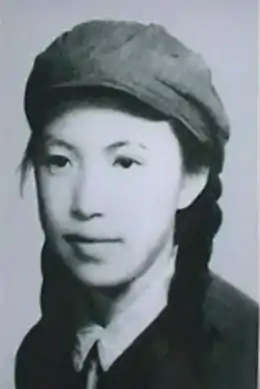

Les étudiants sont particulièrement visés et les diplômés feront l’objet d’enquêtes politiques, devront désormais obéir au plan de répartition fixé par le Parti et accepter sans rechigner leur affectation. Mais c’est surtout à Wuhan que la répression est la plus dure. Les représentants de l’université sont fusillés et cinquante hauts responsables expulsés pour « droitisme ». De façon générale, le milieu universitaire est décimé. À l'université de Pékin, 10 % des étudiants sont classés comme « droitiers » et expulsés ou incarcérés, cela sera le cas de Lin Zhao qui sera exécutée pendant la révolution culturelle[4]. Gao Yuan et ses amis sont dénoncés comme « droitiers » et écartés du syndicat et du Parti.

À la campagne, les cadres locaux critiqués pendant le mouvement de rectification pour leur dureté à l’égard de la petite bourgeoisie, leur bureaucratisme et leur sectarisme, sont accusés pendant la campagne de répression de faire preuve d’une trop grande indulgence à l’égard de la paysannerie locale. Des quotas d’expulsions pour déviationnisme sont fixés à leur encontre : 3 % pour les membres du PCC et 8 % pour ceux de la Ligue des jeunes communistes.

Le bilan de la répression

Au total ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui seront victimes de la campagne antidroitière, et en particulier les enseignants. Chaque unité doit sélectionner un quota de « droitiers ». On exige d'eux de sévères autocritiques. Puis ils sont suivant les cas dégradés, exilés ou incarcérés. Le sinologue Jean-Luc Domenach indique l'envoi dans des camps de travail de 550 000 intellectuels[5].

Zhou Yang (1907-1989), vice-ministre de la Culture et directeur adjoint du département de la Propagande, profite de l’occasion qui lui est offerte pour s’attaquer aux écrivains de l’ancienne génération, notamment Feng Xuefeng et Ding Ling, même si ceux-ci n’ont participé que de loin au mouvement. Ding Ling est envoyée dans un camp de travail au Heilongjiang. Comme elle, nombre d’intellectuels seront déportés et leur peine pour certains ne se sera levée qu’à la mort de Mao en 1976. Le Parti réaffirme ainsi sa domination sur le monde des Lettres. Ceux qui ne sont pas emprisonnés verront leurs traitements divisés de moitié afin de leur permettre de se transformer d’« intellectuels bourgeois » en « intellectuels prolétaires ».

La version officielle présenta plus tard la campagne des Cent Fleurs comme un piège tendu par Mao afin d’amener tous les ennemis du Parti à se dévoiler. Mais il semble dans les faits qu’en lançant son mouvement de rectification, Mao ait sous-estimé l’ampleur du ressentiment de la société à l’encontre du Parti.

Cette répression devient rapidement une répression générale durant la période -, qui ne vise plus seulement à pourchasser les « droitiers » mais tous ceux que leur situation ou leur passé rend suspect au pouvoir. Ainsi, c'est à la fin de 1957 qu'est arrêté Jean Pasqualini, un métis franco-chinois qui avait travaillé pour l'ambassade américaine (il sera l'auteur de Prisonnier de Mao. Sept ans dans un camp de travail en Chine). On opère des rafles de vagabonds et de délinquants. Trois cent mille cadres de l'administration sont renvoyés. Les jeunes diplômés qui n'ont pas reçu d'affectation sont fermement poussés à s'installer à la campagne, ce qui lance la politique d'envoi à la base (xiaxiang) qui prendra une extraordinaire ampleur à l'issue de la révolution culturelle avec la déportation de ceux qui deviendront les célèbres zhiqing.

Bilan de la campagne des Cent Fleurs

On ne note aucune véritable émeute et les troubles n'ont été finalement que limités. Mais le régime ne s'y est pas trompé. Il s'est senti gravement menacé par une protestation intellectuelle qui n'avait rien de commun pourtant avec l'insurrection de Budapest. Les critiques rencontraient un écho croissant dans les milieux urbain et rural, rendant inévitables à terme une radicalisation du mouvement. Surtout, la protestation n'était pas sans déplaire à certains cadres du Parti, suscitant des tensions importantes au sein de l'appareil. Il s'agissait donc d'écraser au plus vite la contestation, réaffirmer la nature dictatoriale du régime, avant de devoir choisir entre répression sanglante et libéralisation, alternative dont celui-ci ne voulait pas.

La campagne antidroitière amorcée le fut donc pour Mao un constat d’erreur. N’ayant pas tenu compte des remarques incitant à la prudence dans la campagne de rectification, il voit sa position au sein du Parti s’affaiblir. Ses rivaux ne manquent pas l’occasion de lui rappeler l’égalité qui doit régner entre tous les cadres du Parti. Au cours de la réunion qui précède la volte-face, Peng Zhen déclare que « les cadres de notre Parti en sont tous les outils. Le problème est de savoir de quelle manière un outil tel que Mao sera le mieux utilisé » — une façon de ramener Mao au niveau des autres dirigeants.

La campagne des Cent fleurs marque le divorce entre le pouvoir et la nouvelle société, la fin du consensus social qui avait régné jusqu’alors. Pour la première fois, la confrontation entre gouvernants et gouvernés, entre le Parti et le peuple, est envisageable.

Articles connexes

- Histoire de la république populaire de Chine

- Réforme agraire chinoise (1949-1953)

- Campagne pour réprimer les contre-révolutionnaires (1950-1953)

- Campagnes des trois anti et des cinq anti (1951-1952)

- Mouvement Sufan (1955-1957)

- Campagne anti-droitiste (1957-1958) et Campagne des Cent Fleurs (1956-1957)

- Grand Bond en avant (1958-1961) et Grande famine en Chine (1959-1961)

- Conférence des 7000 cadres (1962)

- Mouvement d'éducation socialiste (1963-1965)

- Révolution culturelle (1966-1976)

- Boluan Fanzheng

- Réforme et ouverture

Bibliographie

- Marie-Claire Bergère, La Chine de 1949 à nos jours, éd. Armand Colin, Paris, 2000.

- Jean-Luc Domenach et Philippe Richer, La Chine 1949-1985, Paris, éd. du Seuil, 1995

- (en) Roderick Mac Farquhar, The origins of the Cultural Revolution, Oxford University Press, 1974.

- (en) Roderick Mac Farquhar, Great Leap Forward, 1958-1960, Oxford University Press, 1983.

- (en) Merle Goldman, Literary dissent in communist China, Harvard University Press, 1967.

- (en) Merle Goldman, « The rectification campaign at Peking university : May-June 1957 », 12, China Quaterly, octobre-décembre 1962.

- François Gipouloux, Les Cent Fleurs à l’usine : l’agitation ouvrière et crise du modèle soviétique en Chine, 1956-1957, Paris, éd. de l'EHESS, 1986.

- (en) Lawrence R. Sullivan, « Leadership and authority in the Chinese Communist Party: perspectives from the 1950s », Pacific Affairs, vol. 59, Winter 1986-1987.

Romans

- Feng Jicai, Que cent fleurs s'épanouissent, Gallimard Jeunesse, 2003

- Yan Lianke, Les Quatre Livres, éditions Philippe Picquier, 2012, traduit du chinois par Sylvie Gentil.

Films

- Wang Bing, Fengming, Chronique d'une femme chinoise, 2012 ; Le Fossé, 2012 ; Les âmes mortes, (8h 26), 2018

Notes et références

- Encyclopédie Universalis, Les Cent Fleurs

- Encyclopédie Larousse, Campagne des Cent Fleurs

- Pierre Haski, Chine:La vidéo et internet contre l'histoire officielle Rue89,

- Philip P. Pan, A past writtien in blood Thé Washington Post, 2008

- Jean-Luc Domenach, « Les années Mao : révolution et tragédies », magazine L'Histoire.