Guerre des Goths (458)

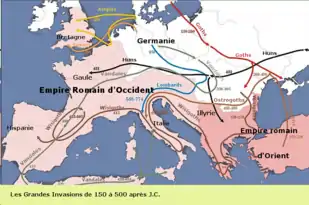

La guerre des Goths (458) est une courte guerre qui opposa les Wisigoths de Théodoric II à l’Empire romain d’Occident alors que l’empereur Majorien voulait reprendre le contrôle de l’ensemble de l’empire où royaumes wisigoths et vandales se développaient en toute autonomie. Elle se termina par la bataille d’Arlate au cours de laquelle Majorien défit les Goths et reprit le contrôle de la Septimanie. Elle devait se poursuivre par une nouvelle phase quelque trois ans plus tard sous Ricimer et Euric, les successeurs de Majorien et Théodoric II[N 1].

Installation des Goths en Aquitaine

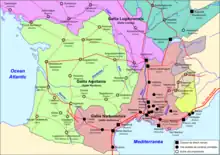

Suivant l’exemple de Stilicon avant lui, le général et patrice Constance (le futur Constance III, r. fév.-sept. 421) après s’être rendu maitre de l’empire d’Occident où régnait en théorie l’empereur Honorius (r. 393-423) avait forcé en 417 Galla Placidia, la veuve du roi des Wisigoths Athaulf à l’épouser, acquérant ainsi une certaine légitimité par alliance matrimoniale entre Romains et Goths[1]. Les Wisigoths s’étaient progressivement intégrés à l’empire et, dans la préfecture du prétoire des Gaules, constituaient pratiquement la seule armée romaine sur laquelle Ravenne, devenue résidence de l’empereur d’Occident[2], pouvait compter[3]. En 418, le même Constance avait promulgué un décret rétablissant l’assemblée générale des sept provinces des Gaules et réparti les nouveaux fédérés sur le territoire de l’Aquitaine seconde (entre l'embouchure de la Gironde et la Loire) et la Novempopulanie (entre Garonne et Pyrénées). Les Goths n’y étaient donc plus des envahisseurs, mais bien des peuples fédérés s’y établissant avec le plein accord du gouvernement impérial et des curiales des Gaules du sud[3].

Le roi wisigoth Athaulf (r. 410-415) s’était établi à Narbonne où il épousa en 414 sa jeune captive, Ælia Galla Placida, fille de Théodose et sœur d'Honorius. En 415, son successeur, Wallia, continuera l’expansion amorcée par Athaulf vers l’Espagne. Mais c’est le successeur de celui-ci, Théodoric Ier (r. 418-451) qui complétera leur installation en Gaule narbonnaise et fera de Toulouse sa capitale. Il aura six fils dont les trois ainés furent Thorismund, Théodoric et Frédéric.

Théodoric II

Sidoine Apollinaire, homme politique, évêque et écrivain gallo-romain contemporain de Théodoric II (r. 453-466) nous a laissé un portrait (le premier vu dans une perspective romaine) de ce prince. Dans une lettre adressée à son frère, il n’a que des éloges pour son apparence physique, sa piété, l’ardeur mise à l’administration du royaume et le sérieux qui règne à sa table où celui-ci allie « l’élégance grecque, l’abondance gauloise et l’efficacité italienne »[4].

Élevé à la cour de Toulouse, Théodoric II eut pour précepteur Eparchius Avitus, préfet du prétoire des Gaules, contrairement à son frère aîné Thorismond, ce qui explique en partie pourquoi il appréciait davantage la culture romaine que son père et son frère ainé.

Il participera avec eux à la bataille des champs Catalauniques (451) au cours de laquelle mourut Théodoric Ier en combattant Attila aux côtés d'Aetius, généralissime des armées de Valentinien III (r. 425-455)[5]. Thorismund succéda sans difficulté à son père. Toutefois, il devait être assassiné deux ans plus tard par Théodoric et Frédéric, victime de ce que le chroniqueur franc Frégédaire qualifiera de « morbus gothicus » (litt. Maladie gothique), cette tendance suicidaire des grandes familles goths à s’entredéchirer[6]. Théodoric II lui succédera, associant dès son élection son frère Frédéric au trône, à la fois pour utiliser ses grandes compétences militaires et pour se prémunir de toute tentative d’usurpation de la part de leurs trois autres frères.

.svg.png.webp)

Dès son arrivée au pouvoir en 453, Théodoric II confirma auprès d’Aetius que son royaume demeurerait un peuple « fédéré » des Romains[7]. Il est à noter que si Théodoric était imbu de culture romaine, Aetius lui-même connaissait bien les peuples barbares, ayant été envoyé de 405 à 408, comme otage à la cour d'Alaric, roi des Wisigoths, puis de 409 à 412 à celle de Ruga, roi des Huns, dont il admira la supériorité au combat et qu’il utilisera par la suite pour lutter contre les Germains[8].

En 454, à la demande de Valentinien III, Frédéric partit pour l’Espagne combattre les Bagaudes, bandes armées de paysans sans terre, d'esclaves, de soldats déserteurs et de brigands qui rançonnaient la Tarraconaise. Après avoir défait le roi des Suèves, Rechiaire, et lui avoir fait rendre à Rome la province espagnole dite « Carthaginoise »[N 2]. Frédéric défit les Bagaudes à Braga et les Wisigoths s'installèrent dans la région au nom de l'empereur d'Occident[9] - [10].

Le point tournant dans les relations entre Théodoric II et Rome fut sans doute l’assassinat d’Aetius par l’empereur Valentinien III en septembre 454, lequel devait lui-même être éliminé en mars 455[11]. Deux clans s’opposent alors pour la succession : d’un côté, Pétrone Maxime, soutenu par le Sénat de Rome, l'administration impériale et une partie des troupes d'Aetius, de l'autre Majorien, le comte des domestiques, soutenu par l'impératrice Licinia Eudoxia et l'armée[12]. Maxime s’empare finalement du trône et est proclamé Auguste le 17 mars 455[13]. Ce dernier établit alors comme magister militum per Gallias (commandant des forces armées de Gaule) l’ancien précepteur de Théodoric II, Avitus, alors præfectus prætorio Galliarum (préfet du prétoire des Gaules), il est envoyé en mission diplomatique auprès de son ancien élève, Théodoric II, roi des Wisigoths, et se trouve à Toulouse lorsque Genséric envahit Rome, mettant fin au règne de Pétrone Maxime. Théodoric profite de l'occasion pour proposer à Avitus la pourpre que celui-ci accepte avec l'accord d'une réunion de sénateurs gallo-romains à Ugernum (aujourd’hui Beaucaire dans le Gard). Le 9 juillet 455, il est proclamé empereur à Arles (l'Arlate romaine) par la classe sénatoriale gauloise[14]. Il va alors en Pannonie conclure un traité avec les Ostrogoths : ces derniers s'engagent à protéger les frontières nord de l'Empire. Reconnu par l’empereur d’Orient Marcien (r. 450 - 457)[N 3], il ne l’est pas par les Romains d’Italie en raison de ses origines gauloises et, après l'échec de sa campagne contre les Vandales et le blocus de Rome, il devra se réfugier à Arles où il appellera Théodoric à son secours.

En vain, car pendant cette période trouble, Théodoric est en train d’agrandir son royaume qui devient, dans les faits, indépendant de l’autorité romaine. Il prend d’abord le pouvoir dans toute la Novempopulanie[N 4] avant de s’emparer de la Septimanie[N 5], région convoitée depuis longtemps par les Goths dont il confiera la garde à son frère Frédéric. Par ailleurs, dans la péninsule ibérique, les Suèves du roi Réchiaire (qui a pourtant épousé par intérêt une fille de Théodoric II en 448/449) ont envahi la Carthaginoise devenue territoire romain et n’ont répondu à un appel de Théodoric qu’en pénétrant dans la Tarraconaise[15]. Un deuxième appel n’ayant guère eu plus de succès, Théodoric II mène en personne des attaques contre la Galicie et la Lusitanie : il prend Brega en 455 et 457, Mérida en 456. Réchiaire est finalement capturé en décembre 456 à Portus Cale et exécuté[16] - [17].

Mais en octobre 456, son ami l’empereur Avitus est renversé par le comte Ricimer et le chef de la garde impériale Majorien. Théodoric rentre alors en Aquitaine laissant deux de ses généraux, Sunéric et Cyrila, pour maintenir l’ordre rétabli dans l’ouest de la péninsule ibérique.

Majorien

Majorien (r. 457-461) naquit probablement après 420[N 6] dans une famille appartenant à l’aristocratie militaire de l’Empire d’Occident. Son grand-père avait été magister militum sous Théodose Ier.

Lui-même commença sa carrière militaire sous les ordres du général Aetius[18] qu’il suivit en Gaule où il fit la connaissance de deux officiers qui devaient jouer un rôle important durant son règne : Ricimer, d’origine suève et wisigothe[19] et Aegidius, d’origine gallo-romaine[20]. Il occupera le poste de commandant de la garde impériale sous les empereurs Valentinien III (r. 425-455), Pétrone Maxime (r. mars-mai 455) et Avitus (r. 455-456)[21]. Le 18 octobre 456 en compagnie de Ricimer, il capture ce dernier et le destitue.

À partir de ce moment, Léon Ier, l’empereur romain d’Orient (r. 457-474), se considère également empereur d’Occident régissant les deux parties de l’empire, la convention étant qu'à la mort de l’un des deux empereurs, le survivant assume les deux fonctions jusqu’à ce qu’il désigne un successeur au disparu. N’ayant pas les forces nécessaires pour s’imposer en Occident où l’aristocratie gallo-romaine se soulève contre la déposition d’Avitius et appelle à l’aide Burgondes et Wisigoths, Léon fait preuve d’empirisme et donne le titre de patrice à Ricimer et celui de généralissime à Majorien, leur confiant l’administration de l’empire d’Occident. Ceci faisait de Majorien le subalterne de Ricimer, ce qui choque l'honneur de Majorien qui, contrairement à Ricimer, est Romain de naissance, membre de la noblesse romaine et de la caste militaire. Avec l’appui du Sénat, il force Léon à le nommer César le 1er avril 457; mais ceci n’est pas encore satisfaisant et, le 28 décembre, avec l’appui du Sénat et de l’armée, il se proclame Auguste[21].

Son but sera de rétablir l’autorité de Rome sur l’ensemble de l’empire qui, pour l’instant, se limite à l’Italie, au sud de la Gaule et au sud de l’Espagne, tout le reste étant aux mains des barbares[21].

Ne pouvant guère compter sur Ricimer, lequel appartient par son père à la famille royale des Suèves et par sa mère à celle des Wisigoths, Majorien confie à l’un de ses amis, Aegidius, nommé en 456 magister militum per Gallias, le soin de rétablir l’ordre en Gaule, de mettre au pas l’aristocratie gallo-romaine, de prendre Lyon et de chasser les Burgondes[21].

La bataille d’Arelate

Le moment est favorable puisque Théodoric II et son frère mènent campagne en Espagne. Après avoir vaincu à l’été 457 un groupe de Vandales qui avaient débarqué en Campanie sous les ordres d’un beau-frère de leur roi Genséric[22], Majorien à la tête de l’armée se dirigea vers la Gaule avec son armée renforcée de nombreux contingents barbares[23], première étape d’une reconquête de l’Afrique du Nord.

Il devait faire face à Théodoric et à son armée près d’Arelate (Arles) sur les Bouches-du-Rhône. Avec l’aide de ses généraux Aegidius et Nepotianus, les Goths sont taillés en pièce. Théodoric II doit fuir Arles. Majorien, voulant continuer sa politique de conquête sans avoir à se préoccuper de Théodoric en Gaule, lui impose un traité par lequel les Wisigoths renoncent à la Septimanie, rendent leurs possessions en Espagne à l’autorité de Rome et reprennent leur statut de « fédérés »[24].

Majorien s’installe alors à Arles; ce sera son dernier grand succès. Pour mener lui-même ses troupes à la guerre, il a laissé Ricimer, son rival, en charge de l’Italie. Accompagné d’Aegidius, l’empereur part pour l’Hispanie en 460 afin de préparer une grande expédition maritime contre les Vandales. Mais l'incendie de sa flotte par le roi des Vandales Genséric aux environs de Carthagène ruine les plans de l'empereur qui dissout son armée et rentre seul en Italie, laissant le commandement de son armée basée à Arles à son ami gallo-romain. Ricimer envoie un régiment arrêter Majorien alors qu’il se trouve à Tortona, le dépose le 3 aout et le fait assassiner le 7[25].

Les suites

Bien qu’il soit « réduit » au rang d’État fédéré, le royaume de Théodoric II continuera à être un royaume autonome et vers 460, Théodoric fait rédiger pour ses États l’Édit de Théodoric, un code de lois différent des lois romaines[26].

La paix fut de courte durée. Apprenant l’assassinat de Majorien, Aegidius se rebella en Gaule, pendant que Théodoric reprenait la Septimanie, envahissait à nouveau l’Espagne et s’alliait avec Ricimer et le nouvel empereur que celui-ci avait fait nommer, Libius Severus (r. 461-465). Il devait s’ensuivre une nouvelle guerre des Goths qui dura de 461 à 476.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Theodoric II » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Theoderich II. » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Voir «Guerre des Goths (461 - 476)»

- Province romaine couvrant le centre et le sud-est de l'Hispanie dont la capitale était Carthago Nova (aujourd'hui Carthagène).

- Selon Hydace, Chroniques 169; selon Priscus de Pannium il ne l’est pas.

- Litt. « Pays des Neuf Peuples »; nom donné au IIIe siècle par l'administration impériale à la partie sud de l'Aquitaine antique (celle de César). Elle est une province romaine du diocèse de Vienne de la préfecture des Gaules.

- Ou province de Narbonne; région qui correspond approximativement à la partie occidentale de l'ancienne province romaine de la Gaule narbonnaise au sud-est de la France actuelle.

- En 458, un texte le définit comme « juvenis » c-à-dire un jeune homme.

Références

- Wolfram (1997) p. 148

- Il est à noter toutefois que le Sénat demeurait à Rome et continuait à faire valoir ses droits.

- Wolfram (1997) p. 147

- Sidoine Apollinaire, Epistolae, I, 2.

- "Aetius patricius cum Theodorico rege Gothorum contra Attilam regem Hunorum Tricassis pugnat loco Mauriacos, ubi Theodoricus a a quo occisus incertum est et Laudaricus cognatus Attilae: cadavera vero innumera." – Chronica Gallica Anno 511, s.a. 451.

- Wolfram (1997) pp. 148-149

- Chastagnol (1976) p. 33

- Chastagnol (1976) p. 53

- Hydace, Chronica minora 158, (dans) MGH AA 11, pp. 27-28

- Schmidt (2008) p. 80

- Hydace, Chronica minora 168 (dans) MGH AA 11, p. 28

- De Jaeghere (2015), p. 438

- Roberto (2015), p. 163

- Sidoine Apollinaire, Carmen 7, 506 et sq.; 7, 571 et sq.; Hydace, Chronica minora, 163, (dans) MGH AA 11, p. 27)

- Hydace, Chronica minora, 168–170, (dans) MGH AA 11, p. 28; Jordanès, De origine Getarum 44

- Hydace, Chronica minora, 174f. (dans) MGH AA 11, p. 29

- Jordanès, De origine Getarum 44, 232

- Sidoine Apollinaire, Carmina, V.198–200

- Sidoine Apollinaire, Carmina, V.266–268

- Priscus, fragment 50.

- Zosso & Zingg (2009) pp. 381-383

- Sidoine Apollinaire, Carmina, V.385–440

- Sidoine Apollinaire, Carmina, V. 474–477.

- Bunson (1994), p. 6

- Priscus, fragment 27; Jean d’Antioche, fragment 203.

- Sidoine Apollinaire, Lettres, II, 1.)

Bibliographie

Sources primaires

- Edictum Theodorici regis, éd. F. Blühme, M.G.H. Leges t. V.

- Sidoine Apollinaire. Panégyrique prononcé en l'honneur de Julius Valerius Majorianus Augustus [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/sidoine/poesies5.htm.

- Hydace de Chaves. Chronica Minora, Monumenta Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum (dans les références, MGH AA), vol.XI, éd. Th. Mommsen, 1894.

- Jean d'Antioche. « Fragment 295 », (dans) Fragmenta Historicorum Graecorum, Karl Müller (éd.).

- Jordanès. Histoire des Goths, traduction en français d'Olivier Devillers, Les Belles Lettres, Paris, 1995 (ISBN 2-251339-27-2)

Sources secondaires

- (en) Bunson, Matthew. Encyclopedia of the Roman Empire. New York, Facts on File, 1994 (ISBN 978-0-816-02135-2)

- Chastagnol, André. La fin du monde antique. Nouvelles éditions latines, 1976; Nel 2008 (ISBN 978-2-723-30526-6)

- Coulon, David. Aetius, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2000, 350 p. (ISBN 2-284-03464-0). Thèse de doctorat sous la direction de Michel Rouche

- Jaeghere, Michel de. Les derniers jours : La fin de l'empire romain d'Occident, Paris, Les Belles Lettres, 2015, 656 p. (ISBN 978-2-251-44501-4)

- (en) Kulikowski, Michael. Imperial Tragedy: From Constantine’s Empire to the Destruction of Roman Italy AD 363-568 (The Profile History of the Ancient World Series). New York, Profile Books, 2019 (ISBN 978-0-000-07873-5)

- Mussot-Goulard. Les Goths. Biarritz, Éd. Atlantica, 2001 [1974] (ISBN 978-2-843-94140-5)

- Schmidt, Joël. Le royaume wisigoth d'Occitanie, Perrin, coll. « Tempus », 2008, 195 p. (ISBN 978-2-262-02765-0)

- Sincyr, Gilbert. L'Épopée d'Aetius, dernier général de la Rome antique. Dualpha, coll. « Vérités pour l'histoire », Coulommiers, 2006, 318 p. (ISBN 2-915461-89-9)

- Roberto, Umberto. Rome face aux barbares : une histoire des sacs de la Ville, Paris, Le Seuil, 2015, 430 p. (ISBN 978-2-02-116222-6)

- Wolfram, Herwig. Histoire des Goths. Paris, Albin Michel, 1991 (ISBN 978-2-226-04913-1)

- (en) Wolfram, Herwig. The Roman Empire and Its Germanic Peoples. Berkeley, University of California Press, 1997 (ISBN 978-0-520-24490-0)

- (en) Wood, Ian N. The Merovingians Kingdoms: 450-751. Routledge, 2016 (ISBN 978-0-582-49372-8)

- Zosso, François & Christian Zingg. Les empereurs romains, 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C. Éditions Errance, 2009 (ISBN 978-2-877-72390-9)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Les Wisigoths, barbares comme les autres ? », Carbone 14, le magazine de l'archéologie, France Culture, .