Grotte du Lazaret

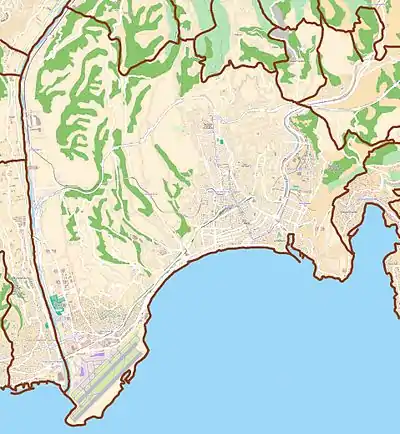

La grotte du Lazaret est un site préhistorique du Paléolithique moyen situé au pied du mont Boron, dans la partie sud-est de la ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes.

| Coordonnées |

43° 41′ 27″ N, 7° 17′ 41″ E |

|---|---|

| Pays | |

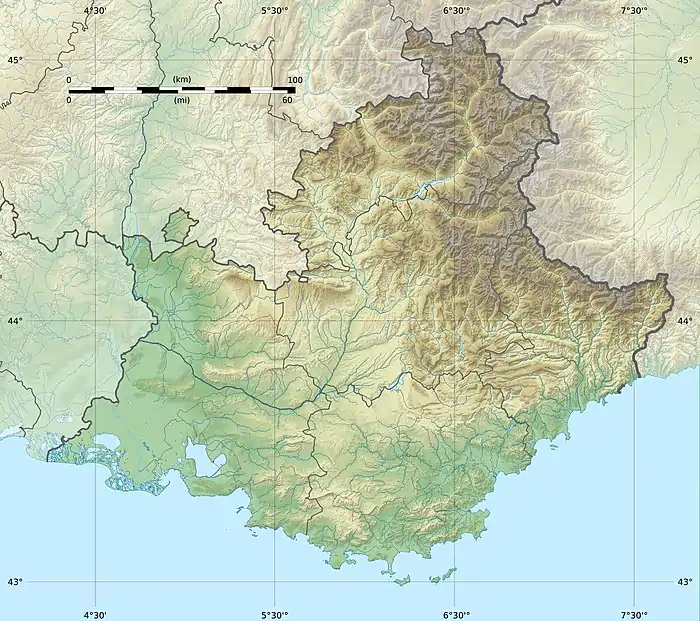

| Région | |

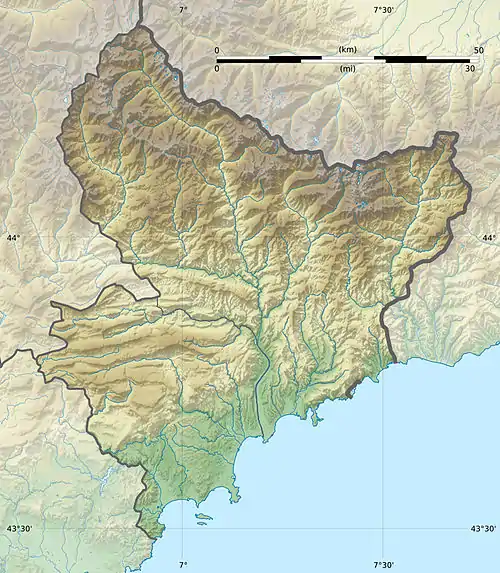

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

33 bis, boulevard Frank-Pilatte |

|

|

|

|

Elle a été classée au titre des Monuments historiques par arrêté du [1].

Les fouilles de la grotte étaient assurées par l'Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de Monaco[2].

Historique

La grotte du Lazaret est connue depuis 1826 et a fait l'objet de fouilles à partir de 1950 sous la direction de François Octobon, puis à partir de 1962 sous celle d'Henry de Lumley.

Les fouilles ont été stoppées après la campagne de l'été 2014, puis la grotte a été transformée en lieu de visite en 2017.

Description

Longue d’une quarantaine de mètres sur une vingtaine de mètres de large, la grotte s’ouvre à environ 30 m au-dessus du niveau actuel de la mer.

Datation

La séquence stratigraphique (stratifications existantes dans la roche), puissante de plus de 8 m, comporte un ensemble de niveaux attribués au Pléistocène moyen récent. Les principales occupations préhistoriques ont été datées par l'uranium/thorium et la résonance paramagnétique électronique de 130 à 170 000 ans avant le présent (SIO 6).

La première datation effectuée en 1962 donnait 130 000 ans aux premières traces humaines (des chasseurs) dans la grotte, mais aurait ensuite été rapidement bouchée[3].

Vestiges

Les industries lithiques mises au jour avaient initialement été rapportées à l’Acheuléen supérieur du fait de la présence de quelques bifaces. Toutefois la production est largement orientée vers l’obtention d’éclats destinés à être retouchés en racloirs, denticulés, encoches ou pointes. Les méthodes mises en œuvre sont le débitage Levallois et le débitage discoïde. L’industrie évoque donc plutôt un Paléolithique moyen ancien qu’un véritable Acheuléen. Les matériaux employés sont d’origine proche (galets de calcaires marneux ou silicifiés) ou plus lointaine (silex, jaspe, quartzite fin, rhyolite).

Les restes fauniques découverts sont dominés par le cerf et le bouquetin, auxquels s’associent le cheval, l’auroch, le rhinocéros laineux et l’éléphant. Quelques restes de carnivores sont également présents : loup, renard, lynx, panthère, ours. Des restes d’oiseaux (pyrrhocorax, pigeons, pie, merle), de rongeurs (lapin, mulot) et des coquillages marins et terrestres ont également été recueillis.

La grotte a également livré différents vestiges humains dont quelques dents et un pariétal droit d’enfant. Ce dernier a été mis au jour dans un niveau daté d’environ 170 000 ans.

La « cabane » du Lazaret

Reconstitution

Le site a également été rendu célèbre par la reconstitution très détaillée d’une cabane, proposée par Henry de Lumley à partir de la fouille de l’un des niveaux de la grotte. Cette reconstitution constitue un chapitre important d’une monographie consacrée au site en 1969[4].

Contre la paroi rocheuse se serait tenue une aire d’habitat de 11 m sur 3,50 m, délimitée par une ceinture de pierres sèches[5]. Ces pierres auraient permis de maintenir une superstructure en bois recouverte de peaux. Les ossements et les outils acheuléens auraient été présents à l’intérieur de cet espace domestique et pas à l’extérieur. Des discontinuités dans la ceinture de pierre correspondraient aux portes. La présence de petits coquillages marins indiquerait l’utilisation de litières d’algues, elles-mêmes couvertes de peaux d’animaux à fourrure (loup, renard, lynx, panthère) dont la présence est trahie par les restes d’extrémités des pattes.

La remise en question

Différents auteurs ont émis de sérieux doutes quant à la crédibilité de ce modèle[6] - [7] - [8]. En se basant sur une série d’arguments taphonomiques et archéologiques, P. Villa[9] démontre qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’hypothèse de l’existence d’une « cabane » dans la grotte du Lazaret :

- il existe de très nombreux raccords entre des fragments d’ossements provenant du niveau correspondant au « sol » présumé de la cabane et d’autres fragments issus des niveaux sus- et sous-jacents ; cela indique que les niveaux reconnus n’ont aucune validité pour l’analyse.

- la différence entre la densité des vestiges à l’intérieur et l’extérieur de la « cabane » est un artéfact de fouille, puisque seule la zone située à l’intérieur était fouillée avant la publication de 1969. Les secteurs extérieurs laissés en blanc sur les plans de répartition correspondent en fait à des zones non fouillées.

- sur les plans de la « cabane », un artifice a été employé pour appuyer l’hypothèse d’une ceinture de pierre clairement délimitée : les pierres considérées comme in situ sont figurées en noir, tandis que celles considérées comme déplacées sont figurées en blanc. Il n’existe toutefois aucun argument scientifique pour différencier les pierres in situ des pierres déplacées.

En outre, la relative concentration de pierres dans certains secteurs n’est pas nécessairement anthropique et peut s’expliquer par des phénomènes naturels puisqu’elle correspond à une ouverture dans le plafond de la grotte.

Références

- Notice no PA00080796, base Mérimée, ministère français de la Culture Grotte préhistorique du Lazaret, Paléolithique supérieur : classement par arrêté du 21 mars 1963 : Entrée, parties dites courette, ancienne morgue, garage et dépendances

- Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d'Azur Institut de Paléontologie, Ville de Nice

- La grotte du Lazaret à Nice, INA, 12 août 1985

- Lumley, H. de (dir.) (1969) - Une cabane acheuléenne dans la Grotte du Lazaret, Mémoires de la Société Préhistorique Française, tome 7.

- plan et reconstitution de la cabane, d'après la monographie de 1969

- Mellars, P. (1996) - The Neanderthal Legacy, Princeton, Princeton University Press, 480 p.

- Kolen, J. (1999) - « Hominids without homes: on the nature of Middle Palaeolithic settlement in Europe », in: The Middle Palaeolithic occupation of Europe, Roebroeks, W. et Gamble, C., Eds., University of Leiden, pp. 139-176.

- Jaubert, J. (1999) - Chasseurs et artisans du Moustérien, La Maison des Roches, 157 p.

- Villa, P. (2004) - « Taphonomy and stratigraphy in European prehistory », Before Farming, 2004/1, article 1, pp. 1-19. (résumé).

Voir aussi

Bibliographie

- Darlas A. (1994), « L'Acheuléen final des couches supérieures de la Grotte du Lazaret (Nice, Alpes-Maritimes) », L'Anthropologie, t. 98, no 2-3, p. 267-304.

- Desclaux E. (2018), La Grotte du Lazaret, un site préhistorique à la croisée des chemins de l'évolution humaine, lire en ligne, 110 pages.

- Lumley H. de (dir.) (1969), Une cabane acheuléenne dans la Grotte du Lazaret, Mémoires de la Société Préhistorique Française, tome 7.

- Lumley H. de (1976), « Les civilisations du Paléolithique inférieur en Provence », La Préhistoire française - t. I : Les civilisations paléolithiques et mésolithiques, éd. CNRS, p. 819-851.

- Lumley H. de (dir.) (2004), Le sol d’occupation acheuléen de l’unité archéostratigraphique UA 25 de la Grotte du Lazaret, Nice, Alpes Maritimes, Aix-en-Provence, Edisud, 480 p.

- Octobon F.C.E. (1956), « Technique de débitage des galets et industrie de l'éclat dans la grotte du Lazaret », Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, 3, p. 3-78.

- Sous la direction du Professeur de Lumley, par Marie Perpère, Geneviève Boulinier-Giraud, Florence Tosca-Bernáldez, Guy de Beauchêne, Jean-Pierre Leroy, Sylvie van den Brink, Jeannine Léon-Leurquin, Les premiers habitants de l’Europe 1 500 000 – 100 000 ans, Paris, Laboratoire de préhistoire du musée de l’homme, Muséum National d’Histoire Naturelle, , 200 p.(2e édition) Ouvrage présenté à l’occasion de la présentation de l’exposition du Musée de l’Homme sur « Les premiers habitants de l’Europe » organisée par le laboratoire de Préhistoire du 8 décembre 1981 au 30 avril 1983 : L’homme aménage l’espace intérieur : Lazaret pp. 132 à 142