Grotte d'Artenac

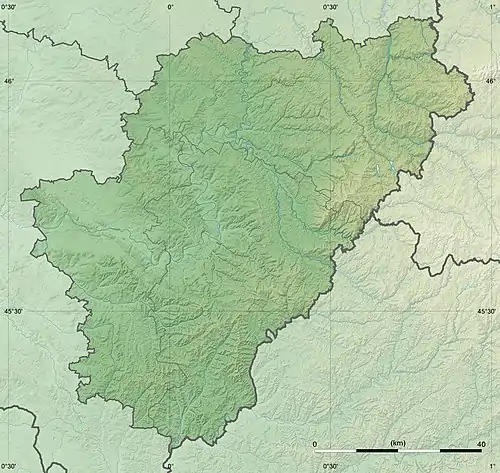

La grotte d'Artenac est un site préhistorique situé sur la commune de Saint-Mary, en Charente, à une vingtaine de kilomètres au nord-est d'Angoulême.

| Coordonnées |

45° 50′ 15″ N, 0° 19′ 49″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée |

de la Bonnieure |

| Localité voisine |

les Boissières |

| Voie d'accès |

D91 |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

110 m |

| Longueur connue |

~50 m |

| Période de formation | |

| Occupation humaine |

|

|

|

C'est le site éponyme de l'Artenacien, une culture néolithique du 3e millénaire avant notre ère.

Localisation

La grotte d'Artenac est située à environ 20 km au nord-est d'Angoulême, sur la commune de Saint-Mary au lieu-dit les Boissières, en rive droite (côté nord) de la Bonnieure (affluent de la Charente)[1].

Elle se trouve à seulement une vingtaine de kilomètres au nord-ouest des grottes de Fontéchevade, de Montgaudier, du Placard et de la Chaise[2], pour ne citer que les sites paléolithiques voisins les plus connus[n 1].

Description

Cette cavité étroite et orientée nord-sud est longue d'environ 50 m. Au sud, le porche effondré surplombe la vallée d'une vingtaine de mètres[3].

Géologie

La grotte d'Artenac est creusée dans une falaise en calcaire argileux datant de l'Oxfordien moyen et du début de l'Oxfordien supérieur ou Argovien (vers 160 Ma, nomenclaturé « J5 » dans la carte géologique[4] - [5]. La grotte s'est creusée dans des calcaires récifaux (biohermes à polypiers[6]) traversés par une faille[7].

Historique

La présence d'un site est suspectée par l'abbé Boreau-Lajanadie en 1921. Puis une carrière exploite la falaise, et en 1950 une cavité proche de la route est découverte. Elle livre une nécropole, fouillée par Gérard Bailloud et Claude Burnez en 1959 et qui devient le site éponyme de l'Artenacien, culture du Néolithique final, datant seulement d'environ 2 400 ans av. J.-C.[8]. Ce site est entièrement détruit au début des années 1970 par les travaux de la carrière[3].

Derrière ce premier site, le front de taille des carriers atteint ensuite un autre locus préhistorique, celui-là datant du Pléistocène moyen. Plusieurs niveaux de Moustérien sont révélés par des fouilles de sauvetage dirigées par B. Vandermeersch de 1974 à 1976. La carrière cesse ses activités au début des années 1980. Des fouilleurs clandestins endommagent quelque peu le site, ce qui amène plusieurs opérations ponctuelles qui mettent en avant la valeur et la grande surface du site. J.-F. Tournepiche et A. Debénath prennent en charge de nouvelles fouilles plus sytématiques à partir de 1993. Le site est mis à l'abri en 1995 avec un mur d'enceinte à la suite d'un pillage important, et l'État achète le terrain. À la suite de quoi A. Delagnes étudie la partie moustérienne du site et J.-F. Tournepiche les couches fossilifères[7].

Stratigraphie

Deux unités stratigraphiques se présentent :

- la partie inférieure, de plus de 13 m d'épaisseur, est marquée par un important soutirage karstique[n 2] - [3] : les couches à très fort pendage, presque vertical, sont orientées vers le centre de la cavité. Attribuées au Pléistocène moyen, elles sont numérotées de I à V de bas en haut[9].

- la partie supérieure a plus de 7 m d'épaisseur. Ses couches numérotées de haut en bas de 5 à 10 sont attribuées au Pléistocène supérieur[9].

Cinq ensembles sont déterminés :

Ensemble 1 : argiles vertes endokarstiques, couche I

Ces argiles, dont la base n'est pas connue, sont localisées contre les parois calcaires. Leur épaisseur varie de 10 cm à plusieurs mètres vers le centre du site. La fraction fine de ces sédiments provient peut-être de dépôts tertiaires et de reprises d'anciennes terrasses de la Bonnieure. Ils se sont accumulés par décantation dans un milieu réducteur, dans un environnement endokasrtique relativement protégé, avec une nappe d'eau plus ou moins permanente[9].

Ensemble 2 : cailloutis jaunes, couches Ib, II et III

Cet ensemble correspond à une ouverture du karst vers l'extérieur. Il se retrouve au nord du site à la hauteur du plateau actuel et remplit pratiquement toute la cavité. Des squelettes peu ou prou en position anatomique indiquent que son accumulation a probablement été assez rapide ; après quoi de l'eau a circulé et les carbonates dissous se sont précipités dans les sédiments et créé des brèches sur plusieurs mètres d'épaisseur. Plus tard, les brèches se sont érodées puis dissoutes ; un effondrement a eu lieu sous l'effet de soutirage karstique[n 2], avant que l'ensemble suivant ne se dépose[9].

- Couche Ib

De l'argile brune sur 10 à 15 cm d'épaisseur se présente sous forme d'agrégats, emballant de nombreux cailloux altérés, quelques blocs et plusieurs concrétions phosphatées. Dans le sud du gisement, cette couche recouvre un plancher stalagmitique (Pl 1) érodé, souvent démantelé, à la surface noircie et qui atteint parfois plus de 10 cm d'épaisseur. Une fine couche noire recouvre les cailloux et les abondants ossements, ces derniers étant usés et très fragmentés à la base de cette couche[9].

- Couche IIa

Cette couche, d'une épaisseur maximum de 1 m, est faite d'un sédiment argileux jaune clair emballant quelques rares blocs et un grand nombre de plaquettes calcaires émoussées, épaisses de 1 à 4 cm, qui proviennent du débitage en bancs réguliers du calcaire encaissant. Abondants vestiges osseux à la base de la couche[9].

- Couche IIb

Elle atteint plus de 3 m d'épaisseur vers le centre du site. Son cailloutis et sa matrice, d'un jaune très clair, sont identiques à ceux de la couche IIa, mais elle est cimentée en brèches par des carbonates et les sédiments ont parfois entièrement disparu, laissant des espaces vides entre les cailloux. Elle contient des vestiges de faune, concentrés dans certains niveaux. Elle contient un plancher stalagmitique non altéré, qui se trouve dans un bloc effondré[9].

- Couche III

Épaisse de 40 cm, elle est faite d'une brèche de couleur jaune ocre. Des cailloux et du granulat sont dispersés sans ordre dans la matrice[9].

Ensemble 3 : argiles et brèches rouges, couches IV et V

La majorité des couches précédentes est partiellement éliminée par érosion et soutirage karstique[n 2] ; seuls demeurent quelques placages de la brèche IIb. Ensuite la sédimentation devient essentiellement argileuse, en même temps que la grotte devient humide. Des spéléothèmes se forment en alternance avec des brèches et il semble que la cavité, devenue profonde, ne communique plus que partiellement avec l'extérieur par le biais de petits avens la reliant au sommet du plateau. Les nombreuses stalactites brisées et gros blocs d'effondrement indiquent que les parois et le plafond de la grotte commencent alors à se dégrader, ce qui amène peut-être de nouvelles ouvertures vers la surface du plateau. Les couches argileuses sont lentement déformées par soutirage karstique[n 2] - [10].

- Couche IV

Atteignant une épaisseur de presque 4 m vers le centre du site, elle est marquée d'un pendage de 20° vers le nord. Elle comprend plusieurs lits argileux rouges ou verts emboîtés, contenant des lentilles de granules calcaires et quartzeux, avec des ossements et des cailloux rassemblés en poches. L'argile est surmontée d'un plancher (Pl 4) épais de 50 cm, fait de spéléothèmes et de brèches à cailloux et ossements[9].

- Couche V

Une couche (Va) d'argile rouge est surmontée d'une brèche osseuse rouge[9] argileuse (Vb) de 50 cm d'épaisseur, qui contient de nombreux cailloux et blocs en calcaire récifal ainsi que des ossements, le tout non ordonné. L'argile se raréfie vers le haut de la couche. De la calcite cristallisée remplit les interstices et canaux médullaires des os. Le tout est recouvert d'un plancher stalagmitique (Pl 5) bien cristallisé, localement très altéré, épais de 5 à 20 cm[10].

Ensemble 4 : argiles et brèches à coprolithes, couche 10

Une couche épaisse de 2 à 3 m est faites de lenticules jaunâtres ou rougeâtres disposés en cuvettes. Ce sont soit un mélange argile-limon incluant des cailloux en quantités variables, soit - plus rarement - des lits riches en pisolithes de fer. Vers le haut de la couche se trouvent des revêtements calcitiques portant des micro-gours. Vers l'entrée, cette couche est faite de brèches à coprolithes[10].

Plusieurs dizaines de mètres cubes de gros blocs se sont effondrés et le niveau 3 est démantelé, le tout modifiant la morphologie de la grotte. La fraction fine de cette couche 10 indique que les dépôts sur le plateau continuent à être remaniés ; et dans la partie nord du site la décantation persiste. La fraction grossière provient de l'intérieur de la grotte (démantèlement des parois, des ensembles 2 et 3, et de spéléothèmes) ; après le dépôt, le calcaire de ces gros éléments est altéré et encroûté par des oxydes provenant vraisemblablement de l'action des phosphates[10].

Ces phosphates sont peut-être dus à la présence des hyènes, dont témoins les nombreux fragments de coprolithes[10].

la cavité, encore ouverte sur l'extérieur, continue de se colmater. L'humidité est importante dans la grotte : décantation importante, cailloux calcaires et revêtements calcitiques altérés. Mais cette phase ne montre aucune trace de soutirage[10].

Il semble qu'il y ait eu des dépôts entre la couche V et la couche 10, dépôts qui ont été presque entièrement éliminés par érosion[10].

Ensemble 5 : argiles limono-sableuses à cailloux, couches 9 à 5

Cet ensemble épais de 7 m est fait d'une matrice limono-argileuse brun-jaune ou brun-rouge incluant 74 % à 61 % de particules fines, et de nombreux cailloux et blocs, ainsi que quelques indurations locales de calcite. Les limites entre les couches sont beaucoup moins marquées que précédemment. Cet ensemble a subi une forte bioturbation racinaire. Toutes les couches ont un pendage vers le sud, plus important au nord (20°) qu'au sud (5 à 12°)[10].

- Couche 9

Elle est faite de limon sableux compact avec d'abondants granules calcaires, de nombreux cailloux et blocs à la base de la couche, et de minuscules lentilles de quartz de la taille des silts. Elle inclut de petits fragments de coprolithes[10]. Compte tenu de la taille des blocs, cette couche semble s'être déposée après un effondrement assez important[11].

- Couche 8

Cette couche est divisée en quatre faciès différents :

- 8G : faciès à granules calcaires et blocs calcaires, dont la limite inférieure est marquée par de gros blocs ;

- 8H : faciès à cailloux et blocs sans granules ;

- 8F : faciès à coprolithes ;

- 8E : faciès argileux pauvre en cailloux, très compact[10].

Pour les couches 6, 7 et 8, la pente et la granulométrie suggèrent un apport en particules fines provenant du nord[11].

- Couche 7

Elle est la plus riche en cailloux de l'ensemble 5[11]. Elle atteint son épaisseur maximale dans la partie nord du site, et le haut présente une forme convexe. La base est faite de gros blocs à structure fermée[10] à support élastique, surmontés d'un lit d'ossements. Vers le haut, la proportion de matrice augmente et la couche acquiert une structure fermée à support matriciel.

Le pendage est essentiellement de 5° à 8° dans la partie médiane, mais passe à 20 % à l'endroit vers le sud où la couche rencontre un gros bloc effondré contre lequel elle se redresse et forme un petit bourrelet. Au-dessus, la couche prend une morphologie lenticulaire plus riche en cailloux mais pauvre en blocs[11].

- Couche 6

Dans l'ensemble supérieur, c'est la plus riche en matrice. Elle contient quelques petits cailloux et blocs[11].

- Couche 5

Faite de sédiment parfois induré, elle se dépose pendant une phase où le karst est largement exposé aux influences extérieures - ce dont témoignent les blocs, les nombreux cailloux, et les pisolithes de fer et minéraux lourds provenant du plateau. Elle contient aussi de petites concentrations et lentilles de cailloux. Elle est scellée par de gros blocs effondrés, vestiges d'un porche ou d'une corniche[11].

Occupation humaine

Les couches IIb, IV et V (Pléistocène moyen) ont livré quelques silex taillés. L'implantation d'humains ne se fait qu'à partir du Pléistocène supérieur, avec deux phases d'occupation : couches IV et 10 ; et couches 8 à 5[12].

Les premières traces de passage d'humaine sont datées de 350 000 ans - les plus anciennes de la région[13]. Le maxillaire d'un Néandertalien âgé et un fragment de boite crânienne ont été trouvés par Jean-François Tournepiche et Anne Delagnes[8].

Faune ancienne

Les couches Ib à III, datées de 700 000 à 500 000 ans[14], ont livré une faune archaïque : Ursus deningeri, lion de Gombaszog ou « jaguar européen » (Panthera gombaszoegensis), un machairodonte (Dinobastis latidens[n 3]), Rangifer tarandus, et des Ursus de petite taille, Canis,, et dans la partie la plus récente un boviné et le grand cheval Equus mosbachensis[14].

Les couches IV et V[14], plus récentes, se situent entre la glaciation de Mindel et le Riss final, avec Ursus deningeri, Dinobastis latidens[n 3], lion des cavernes (Panthera leo spelaea), Canis lupus lunellensis[n 4], Vulpes vulpes, une espèce de glouton, Elephantidae, Bovinae, Cervus[14], Rangifer tarandus, Equus mosbachensis, sanglier (Sus scrofa) et lagomorphes[16]. Le lion des cavernes (Panthera spelaea) est plus petit que les lions de l'époque du Mindel ; il est plus rapproché des lions du Mindel-Riss et des périodes postérieures (Argant, 1989).

L'ensemble des couches 10 à 5 ne livre pas d'espèces attribuables au Pléistocène moyen[17].

La couche 10 livre un nombre assez élevé d'espèces : Rhinocerotidae, Equus caballus germanicus, des bovinés, principalement Bos primigenus, Cervus simplicidens[n 5], hyène des cavernes (Crocuta crocuta spelaea), lion des cavernes (Panthera leo spelaea), lynx, une espèce d'ours (Ursus), loup (Canis lupus), renard (Vulpes vulpes), putois (Mustela putorius). Cette couche signe une époque plus tempérée - mais pas une période strictement interglaciaire -[17] avec apparition du sanglier et du chevreuil[8]. Le cerf de petite taille est associé au début du Pléistocène supérieur (stade isotopique 5). La petite taille des dents de hyène indique une phase tempérée assez prolongée pour agir sur la dentition de cette espèce, ce qui renforce la présomption de début du Pléistocène supérieur ancien[17].

Industrie lithique

L'industrie lithique des couches 8 à 5 (Paléolithique moyen), riche de quelque 14 000 pièces de plus de 2 cm de longueur, est façonnée selon la technique Levallois[18].

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- [Bailloud et al. 2008] Gérard Bailloud, Claude Burnez, Henri Duday et Catherine Louboutin, La grotte sépulcrale d'Artenac à Saint-Mary (Charente). Révision du gisement éponyme, Société Préhistorique Française, coll. « Travaux » (no 8), , 128 p. (présentation en ligne).

- [Delagnes et al. 1999] Anne Delagnes, Jean-François Tournepiche, Dominique Armand, Emmanuel Desclaux, Marie-Françoise Diot, Catherine Ferrier, Virginie Le Fillâtre et Bernard Vandermeersch, « Le gisement Pléistocène moyen et supérieur d'Artenac (Saint-Mary, Charente) : premier bilan interdisciplinaire », Bulletin de la Société Préhistorique Française, vol. 96, no 4, , p. 469-496 (lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr, consulté en ).

- [Mann et al. 2007] Alan Mann, Bernard Vandermeersch, Anne Delagnes et Jean-François Tournepiche (trad. de l'anglais, préf. Yves Coppens), « Human fossil remains from the Mousterian levels of Artenac (Charente) » [« Restes humains fossiles des niveaux moustériens d’Artenac (Charente) »], Comptes Rendus Palevol, vol. 6, no 8, , p. 581-589 (résumé, lire en ligne [sur researchgate.net], consulté en ).

- [Meignen et al. 1977] Liliane Meignen, Mario Chech et Bernard Vandermeersch, « Le gisement Moustérien d'Artenac à Saint-Mary (Charente). Étude préliminaire », Gallia Préhistoire, vol. 20, no 1, , p. 281-291 (lire en ligne [sur persee]).

- [Roussot-Larroque 1984] Julia Roussot-Larroque, « Artenac aujourd'hui : pour une nouvelle approche de l'énéolithisation de la France », Revue archéologique du Centre de la France, vol. 23, no 2, , p. 135-196 (lire en ligne [sur persee]).

- [Roussot-Larroque 1985] Julia Roussot-Larroque, « Seine-Oise-Marne, Artenac, Gord et les autres », Revue archéologique de Picardie, nos 3-4, , p. 9-25 (lire en ligne [sur persee]).

- [Tournepiche 1984] Jean-François Tournepiche, « Faunes et industries antérissiennes de la grotte d'Artenac (Charente) », Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences, Série 2 (Mécanique-physique, chimie, sciences de l'univers, sciences de la terre), vol. 298, no 9, , p. 423-428 (ISSN 0750-7623).

- Géologie

- [Hanztpergue et al. 1984] P. Hanztpergue, J. Bonnin, E. Cariou, J. Gomez de Soto et P. Moreau, « Notice explicative de la carte géologique au 1/50000e « Mansle », n° 685 » [PDF], sur infoterre.brgm.fr, BRGM, (consulté en ).

Lien externe

Notes et références

- Notes

- Pour les sites préhistoriques proches, voir la catégorie « Site préhistorique en Charente ».

- Le « soutirage karstique » signifie en l'occurrence un « mouvement descendant imprimé aux formations superficielles par le développement du karst profond » (voir « Soutirage », sur cnrtl.fr).

- « †Homotherium Fabrini 1890 (cat) », sur fossilworks.org (consulté en ).

- La sous-espèce de loup Canis lupus lunellensis (Bonifay, 1971[15]) a été définie à Lunel-Viel (Hérault).

- Pour Cervus simplicidens, voir [Guadelli 1996] Jean-Luc Guadelli, « Les cerfs du Würm ancien en Aquitaine », Paléo, no 8, , p. 99-108 (lire en ligne [sur persee]).

- Références

- « Artenac et carrière des Boissières, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques » et « Hydrographie » activées. Les distances à vol d'oiseau se mesurent avec l'outil « Mesurer une distance » dans l'onglet « Outils cartographiques » à droite (symbole de petite clé plate).

- « Artenac, Saint-Mary », sur google.fr/maps (consulté en ). Les distances par route entre deux points donnés sont calculées dans le panneau latéral (voir l'onglet en haut à gauche de l'écran) – cliquer sur "Itinéraires".

- Delagnes et al. 1999, p. 472.

- « Artenac, carte géologique interactive » sur Géoportail.

- Hanztpergue et al. 1984, p. 9-10.

- Hanztpergue et al. 1984, p. 10.

- Delagnes et al. 1999, p. 470.

- [Debénath 2006] André Debénath, Néandertaliens et Cro-Magnons, les temps glaciaires dans le bassin de la Charente, Le Croit Vif, , 356 p. (ISBN 2-916104-00-3, résumé, présentation en ligne).

- Delagnes et al. 1999, p. 473.

- Delagnes et al. 1999, p. 475.

- Delagnes et al. 1999, p. 476.

- Delagnes et al. 1999, p. 486.

- [Airvaux, Duport & Lévêque 1999] Jean Airvaux, Louis Duport et Francis Lévêque, Un siècle de recherches préhistoriques en Charente. La Charente Paléolithique dans son contexte régional, Association pour la valorisation du patrimoine préhistorique de la Charente, , 178 p. (résumé).

- Delagnes et al. 1999, p. 477.

- [Bonifay 1971] Marie-Françoise Bonifay, « Carnivores quaternaires du Sud-Est de la France », Mémoires du Musée d'Histoire Naturelle, vol. 21, no 2 « série C (Sciences de la Terre) », , p. 43-377.

- Delagnes et al. 1999, p. 478.

- Delagnes et al. 1999, p. 479.

- Delagnes et al. 1999, p. 485.