Gorilla beringei beringei

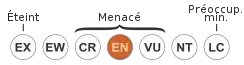

Gorilla beringei beringei ou Gorille des montagnes est une des deux sous-espèces du Gorille de l'Est (Gorilla beringei). Présent dans la région des Grands Lacs Africains, il est en danger d'extinction[1].

EN : En danger

Description

Le gorille des montagnes (Gorilla beringei beringei) mesure entre 1,40 et 2 m. Les mâles pèsent entre 140 et 300 kg et les femelles entre 70 et 110 kg.

_yawn.jpg.webp) Gorille des montagnes bâillant, Rwanda.

Gorille des montagnes bâillant, Rwanda._female_eating_root.jpg.webp) Gorilla beringei beringei femelle du groupe des Mubare en train de manger dans la forêt impénétrable de Bwindi (voir Forêts d'altitude du rift Albertin).

Gorilla beringei beringei femelle du groupe des Mubare en train de manger dans la forêt impénétrable de Bwindi (voir Forêts d'altitude du rift Albertin). Gorilla gorilla au dos argenté dans le parc de la Méfou, Cameroun.

Gorilla gorilla au dos argenté dans le parc de la Méfou, Cameroun._female_3.jpg.webp) Portrait de Gorilla beringei beringei femelle dans le parc national des volcans, Rwanda.

Portrait de Gorilla beringei beringei femelle dans le parc national des volcans, Rwanda._in_Bwindi_Impenetrable_04.jpg.webp) Gorilla beringei beringei dans la forêt impénétrable de Bwindi, Ouganda. Septembre 2015.

Gorilla beringei beringei dans la forêt impénétrable de Bwindi, Ouganda. Septembre 2015.

C'est un animal d'une taille impressionnante, mais il est cependant sociable et pacifique. Les gorilles de montagne vivent en familles polygames, et chaque famille est guidée par un mâle à dos argenté : c'est le mâle du groupe, qui est censé protéger toute la famille contre les dangers éventuels. Quand le dos argenté meurt, un autre gorille assez âgé pour supporter cette tâche le remplace ; sinon le groupe se dissout. Dans ce dernier cas, les femelles vont rejoindre d'autres groupes et d'autres mâles.

_eyes.jpg.webp)

Les gorilles des montagnes sont des herbivores qui mangent des lobélies géantes, des bambous, plantes les plus présentes dans les forêts de montagne [2] mais aussi des céleris sauvages, des orties géantes, des chardons, des séneçons, des fleurs, de l'écorce de vernonias[3]… Ils ont besoin d'une végétation dense pour se nourrir : jusqu'à 38 kg par jour pour les mâles et 25 kg pour les femelles.

Ils vivent dans la région des Grands Lacs Africains, c’est-à-dire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda et au Rwanda.

Quelques parcs nationaux forment un réseau transfrontalier de protection : le PN de Mgahinga (Ouganda), le Parc national des Volcans (Rwanda) et le Parc national des Virunga en RDC ainsi que dans le PN de la forêt impénétrable de Bwindi (Ouganda). La population du parc de Kahuzi Biega, bien que très proche, appartient à la sous-espèce des gorilles de l'Est (Gorilla beringei graueri).

Habituation des gorilles à l'Homme

Lorsque l’on parle de groupes de gorilles, il est important de faire une distinction entre les groupes qui sont habitués à la présence humaine et ceux qui ne le sont pas. L’habituation d’un groupe de gorilles à la présence humaine est nécessaire pour rendre ces individus accessibles aux chercheurs et aux touristes. Pour ce faire, il faut qu’il y ait une familiarisation graduelle qui est réalisée par le contact quotidien de professionnels avec le groupe de gorilles, un processus qui peut prendre jusqu’à 24 mois[4]. Ces contacts neutres répétés servent à réduire la peur des individus envers les humains et ultimement, leur permettre d’ignorer la présence humaine. Le processus de l’habituation permet donc d’approcher davantage les individus, parce qu’ils ne s’enfuient pas et tolèrent la présence humaine, facilitant l’étude de leur comportement. Cependant, ce n’est pas un processus sans risque pour les individus, de par l’exposition à des maladies, l’exposition aux prédateurs et aux changements des comportements sociaux[5].

Population

En 2018, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population totale des gorilles de montagne atteindrait 1 004 individus contre 880 en 2010[6] et 680 en 2008[7].

Historique de la population des Virunga

Le premier recensement de la population de gorilles de montagne dans les Virunga (regroupant les parcs nationaux de Mgahinga, le parc national des Volcans et le parc national des Virunga, respectivement en Ouganda, au Rwanda et en République Démocratique du Congo) a été réalisé au début des années 1970. Il faisait état d’environ 274 individus, ce qui en catégorisait la population comme étant stable ou dans un léger déclin. Jusqu’en 1990, la croissance de la population était considérée faible avec un taux de croissance total de 3 %. Cette hausse était attribuable aux baisses des perturbations humaines et aux efforts de conservation et d’éducation. Dans les années 1990, le taux de croissance a diminué en raison d’une dégradation de la qualité de l’habitat et de l’interruption des patrouilles associées à des instabilités politiques dans la région[8]. Il n’y a heureusement pas eu de déclins majeurs des effectifs pendant cette période, puisque l’inventaire réalisé en 2003 faisait état d’une population entre 359 et 395 gorilles aux Virunga, soit une augmentation de 0,9 à 1,8 % sur dix ans. Cette augmentation peut cependant être attribuée à la forte croissance d’un large groupe au sein duquel se retrouvent plusieurs mâles. Ce groupe est situé dans un habitat de qualité et surtout est habitué aux humains dans le cadre de la recherche. Des groupes habitués aux humains pour les activités touristiques auraient quant à eux présenté de hauts taux de mortalité[8].

Le recensement de 2010 a fait état d’une population de gorilles dans les Virunga d’environ 480 individus. Ils sont répartis de la façon suivante : 349 individus dans des groupes habitués aux humains et 101 individus dans des groupes non habitués, en plus des mâles solitaires et jeunes qui n’auraient pas été identifiés. Cet inventaire est le premier à avoir utilisé des analyses génétiques pour réaliser les estimations. Le taux de croissance relatif aux effectifs de 2003 se chiffre à 3,7 % par année, ou 26 % sur toute la période. Tout comme pour les cinq recensements précédents, la croissance est plus importante dans les groupes qui ont été habitués aux humains que dans ceux qui n’y ont pas été habitués. On a observé une croissance respective de 4,7 et de 0,9 %[9]. Les résultats du recensement de 2010 viennent donc renforcer la théorie selon laquelle les effectifs des populations de gorille du massif des Virunga sont sous la capacité de support du milieu. Pour une population de gorilles, la proportion de jeunes peut être un indicateur de la bonne santé. Dans les groupes habitués aux humains, cette proportion est de 40 %, ce qui en fait des groupes en bonne santé[9].

| Estimation de la taille de la population | Année du recensement | Auteurs |

| 274 | 1971-1973 | Harcourt et Groom (1972)[10], Groom (1973)[11] |

| 268 | 1976-1978 | Weber et Vedder (1983)[12] |

| 254 | 1981 | Aveling et Harcourt (1984)[13] |

| 293 | 1986 | Vedder et Aveling (1986)[8] |

| 324 | 1989 | Sholley (1991)[8] |

| 359-395 | 2000 | Kalpers et al. (2003)[8] |

| 480 | 2010 | Gray (2013)[9] |

Historique de la population du parc de Bwindi

Le Parc National Impénétrable de Bwindi, en Ouganda, abrite une des deux populations de la sous-espèce Gorilla beringei beringei. La petite taille de la forêt au sein du parc et la pression des populations qui l’avoisinent présentent des défis aux gestionnaires du parc. En 1997, le premier recensement complet estimait une population totale de 300 individus. L’inventaire de 2002 estimait une population de 320 individus, soit une hausse de 6,7 % par rapport à 1997. Leur patron de distribution démontre une corrélation négative entre le niveau de perturbations humaines et le nombre de groupes de gorilles par secteur du parc[14].

Le recensement de 2006 au parc de Bwindi faisait état d’environ 336 individus, mais des analyses génétiques ont réduit cette estimation à 302 individus[15]. Dans le dernier inventaire du parc de Bwindi en 2011, l’utilisation d’un double balayage sur le terrain et d’analyses génétiques a permis d’estimer la population totale du parc à environ 430 individus. Le double balayage sur le terrain a permis d’estimer qu’environ le tiers des gorilles était manqué à chacune des visites. La population serait séparée entre environ 260 individus qui ne sont pas habitués aux humains et environ 165 qui le sont. La grande augmentation du nombre de gorilles par rapport à 2006 serait probablement associée à la plus grande identification des individus qu’à une réelle augmentation du taux de croissance, qui est d’environ 2 % dans les groupes habitués à la présence humaine[16].

La population des gorilles de montagne au parc de Bwindi affiche un taux reproductif plus faible que celle des Virunga. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la population s’approche de la limite de support du milieu, ou bien parce que les gorilles de Bwindi ont un rythme de vie plus lent, celui-ci étant dicté par un régime alimentaire comportant plus de fruits. Cela avait aussi été démontré pour d’autres espèces de primates et autres sous-espèces de gorilles[17].

Menaces

Le gorille des montagnes, le gorille des plaines orientales et le gorille de la rivière Cross sont 3 des 16 espèces de primates d'Afrique qui ont été incluses entre 2000 et 2020 dans la liste des 25 espèces de primates les plus menacées au monde : le gorille des montagnes est présent dans la liste des 25 primates les plus menacés de la planète de 2000, 2002 et 2004.

Perte d'habitat et pression anthropique

Les régions qui bordent les parcs nationaux du massif des Virunga et du parc de Bwindi dans lesquels sont trouvés les gorilles de montagne se retrouvent parmi les régions rurales les plus densément peuplées d’Afrique. En 2003, la densité se chiffrait autour de 400 à 600 personnes par km2[8]. Il y a donc eu une pression très forte sur l’habitat du gorille, ce qui peut avoir une incidence directe sur la conservation. Les deux populations ont donc en commun le fait de subir comme pression la perte d’habitat. Dans le passé, au parc de Bwindi, des activités minières et forestières étaient notamment au cœur de la problématique de perte d’habitat. De plus, même la création du parc national n’a pas tout à fait empêché la réalisation de ces activités[17] - [19].

En raison de la problématique du partage de l’habitat entre les humains pour des activités économiques humaines et les gorilles dans leur habitat naturel, il est possible qu’il y ait des conflits pour le partage de l’espace et des ressources. D’un côté, les parcs nationaux peuvent en effet freiner le développement de communautés rurales en manque d’espace, mais d’un autre côté, ne limitent pas le déplacement des humains et animaux puisque les frontières sont fluides. Plus particulièrement, les gorilles peuvent causer des dommages dans les champs agricoles, entre autres lors des saisons sèches, alors que la ressource alimentaire se raréfie. Ces intrusions sont la cause de pertes financières dans des zones où la possibilité d’accumuler des fonds est limitée, ce qui cause des problèmes pour les communautés locales[20].

Par la suite, les gorilles de montagne sont la cible de braconnage, même s’ils ne sont pas chassés pour leur viande. Ils sont souvent des prises accidentelles ou accessoires dans la chasse aux antilopes, par exemple. De plus, les pièges qui sont installés pour plusieurs espèces peuvent s’avérer létaux pour les gorilles[17].

Maladies

L’intérêt marqué que suscite le gorille de montagne, tant sur le plan du tourisme que dans le domaine de la recherche, peut avoir de graves incidences sur la santé des individus, car en étant rapprochés des humains dans l’arbre phylogénétique, les primates et les hominoïdes sont particulièrement sensibles aux transmissions de maladies humaines[21]. De plus, dans une petite population, chaque individu a une grande valeur génétique, ce qui fait en sorte que le spectre de maladies et d’épidémies grave est un problème important dans la conservation des gorilles. La proximité qu’ont les touristes, le personnel de recherche et les membres des populations locales avec les gorilles augmente les risques de transmission. Le bétail peut également être une source potentielle de maladies pour les gorilles. Il existe deux moyens de transmission principaux de maladies des humains vers les primates :

- transmission par voie aérienne : Pourrait expliquer près de 25 % de la mortalité des gorilles de montagne. Comprend des maladies comme l’influenza, la méningite et la tuberculose ;

- transmission fécale orale : Comprend des maladies comme l’hépatite, la typhoïde, le choléra et la transmission de parasites intestinaux. La transmission peut s’effectuer par contact direct, ou par contact avec de l’eau ou des déchets contaminés[21].

Il a été montré que plus une population de gorilles partage son habitat avec les humains et les animaux domestiques, plus ils sont sujets à abriter des bactéries E.Coli génétiquement semblables à celles qui sont retrouvées chez ces derniers. Cette transmission n’est pas réservée aux groupes de gorilles qui sont habitués à la présence humaine, puisque des groupes non habitués sont également colonisés par des bactéries résistantes, ce qui implique que la transmission par voie indirecte est bel et bien un vecteur de maladies. La cohabitation entre les gorilles habitués et les humains est donc liée à cette transmission, puisque les antibiotiques ne sont que très rarement administrés aux gorilles[22].

Les autres causes de mortalité importante chez les gorilles de montagne comprennent les traumas (incluant infanticides et agressions par des gorilles ou des humains) qui comptent pour environ 40 % des décès rapportés par le Mountain Gorilla Veterinary Project[23] (MGVP). Les causes inconnues (17 %) s’ajoutent aux maladies respiratoires (24 %) dans la liste des causes les plus importantes de mortalité[24].

Cranfield a dressé en 2008 une liste de méthodes de réduction des transmissions[24] :

_three_2-year-olds.jpg.webp)

Pour le contact par transmission de particules :

- le port de masques.

Pour les contacts physiques avec individus infectés :

- l’application stricte des règles de conduite.

Pour les contacts indirects, par exemple avec le sol ou des surfaces contaminées :

- précautions lors de l’hygiène personnelle ;

- personnel nécessaire et qualifié seulement dans l’habitat.

Pour la transmission par voie fécale-orale :

- l’enfouissement des selles ;

- l’institution d’un système d’hygiène personnelle pour la sortie des matières fécales de l’environnement naturel.

Pour la transmission indirecte, comme celle médiée par les insectes.

- utiliser des insecticides lors de la présence dans l’habitat.

Instabilité politique

Dans les montagnes des Virunga, il a été estimé qu’entre 12 et 17 individus auraient été tués entre 1992 et 2000 en raison d’activité militaire. Cela représente environ 5 % de la population de la région lors du recensement de 1989, avant le début des conflits. L’importance du bouche-à-oreille dans cette région a fait en sorte que les autorités des différents parcs ont pu avoir connaissance de la mort de ces gorilles, mais le chiffre pourrait être légèrement supérieur à celui déclaré[8].

Si la mort d’un mâle dominant peut de prime abord sembler moins dommageable pour la croissance de la population que la perte d’une femelle reproductrice, ce n’est pas nécessairement le cas. En effet, la mort d’un mâle dominant enclenche une série de changements sociaux pendant lesquels le groupe dudit mâle peut soit se séparer soit se préparer à l’arrivée d’un nouveau mâle dominant. Dans tous les cas, le nouveau mâle dominant peut commettre des infanticides pour que les femelles ovulent plus rapidement que si le jeune avait survécu[8]. C’est donc dans cette optique que la perte de quelques individus peut être dommageable à long terme et que les effets pourraient encore se faire sentir aujourd’hui[17]. Aux fins de comparaison, les populations de gorilles appartenant à la sous-espèce Gorilla beringei graueri ont davantage souffert de l’instabilité politique que leurs proches cousins des Virunga. En effet, les populations du parc national de Kahuzi-Biega en République Démocratique du Congo auraient chuté de 245 à 130 individus entre 1996 et 2000[8].

Mesures de conservation

_eating.jpg.webp)

Il existe deux types de classes lorsque vient le temps de distinguer les mesures de conservation. Il y a les mesures dites conventionnelles, qui comprennent l’application des lois et règlements ainsi que le développement de projets communautaires. Toutes ces initiatives ont pour but de réduire l’impact négatif de la présence humaine sur une espèce, un habitat ou un écosystème. L’autre classe de mesures, regroupée sous le terme de conservation extrême, comprend des actions dont le but est d’accroître les effets positifs des humains sur les individus d’une population ou d’une espèce en danger. Ces actions peuvent être des soins vétérinaires, ou un suivi régulier des individus[19].

Dans le cas des gorilles de montagne, la conservation aux Virunga se fait selon ces deux catégories. Sur le terrain, il y a plus de 50 employés par 100 km2, ce qui est plus de vingt fois supérieur à la moyenne des mondiale des parcs nationaux. Le rôle de ces employés est entre autres de s’occuper du retrait de pièges potentiellement dangereux pour les gorilles. 1 500 pièges seraient ainsi enlevés par année. D’ailleurs, des gardes suivent les groupes de gorilles habitués aux humains durant les heures d’ensoleillement. La conservation extrême est surtout dirigée vers le suivi de la santé des gorilles et le traitement des maladies. Aux Virunga, le suivi extrême sur le plan médical aurait une très grande influence sur les taux de croissance des populations habituées. En effet, ces populations démontreraient une croissance six fois supérieure à celle des groupes non habitués, et de cette différence, 40 % pourrait être attribuée aux soins médicaux. Pour la conservation des gorilles, il se pourrait que l’augmentation du taux de survie soit plus importante que l’augmentation du taux de fertilité, en raison son impact supérieur sur la croissance des populations. C’est une des raisons qui favorise la continuité des programmes de conservation extrême[19]. Pour qu’il y ait une optimisation des efforts de conservation pour le gorille de montagne, un mélange de conservation conventionnelle et extrême devrait être déployé[19]. Le recensement de 2013 vient confirmer cette affirmation puisque les populations sont en croissance à la suite d’une application des deux méthodes de conservation[9].

Solutions

Pour réduire la mortalité des gorilles directement causée par les humains, il pourrait être nécessaire de mettre sur pied davantage de patrouilles, particulièrement pour les groupes qui ne sont pas suivis ni habitués à la présence humaine. Pour minimiser les probabilités de transmission de maladies des humains vers les gorilles, les différentes règles de conduite devraient être renforcées, et des contrôles devraient être appliqués[19]. Plusieurs stratégies permettent de réduire le risque de transmission des maladies. D’abord, les humains ne devraient pas faire leurs besoins ni rien jeter en forêt, en plus de se laver les mains avant et après leur séjour. Le port des masques pourrait réduire le taux de transmission de maladies par voie respiratoire, qui sont une importante cause de mortalité chez les gorilles. Ce sont des simples mesures qui peuvent potentiellement améliorer la santé des gorilles et aider les efforts de conservation[22]. Les interventions médicales sur des groupes de gorilles habitués aux humains pourraient permettre des augmentations de 40 % du taux de croissance de la population en comparaison aux groupes qui ne sont pas suivis sur le plan médical[21]. Il est cependant important que des groupes restent non habitués aux humains dans la nature, pour minimiser la probabilité de transmission de maladies et parce que les mesures de conservation extrême pourraient modifier les comportements et favoriser la survie des individus les plus faibles[19].

En ce qui concerne le parc de Bwindi, des signes tendent à démontrer que la population pourrait approcher de la limite qui peut être supportée par le milieu. Ainsi, une des solutions pour que la population puisse continuer de croître serait d’augmenter l’aire du parc, notamment dans la partie est. Cette section abritait des gorilles jusque dans les années 1980, mais ils ont tous été chassés et les gorilles n’y sont pas retournés depuis[17].

La taille du parc des Virunga est petite, ce qui facilite le contrôle et les patrouilles. Les communautés locales reconnaissent la valeur économique du tourisme des gorilles de montagnes et même pendant les conflits armés, des groupes ont démontré la volonté de protéger cette espèce. Les mesures de conservation adoptées dans les années 1970 ont eu un effet sur les attitudes des citoyens, qui ont pu bénéficier du soutien constant de plusieurs organisations internationales[8].

Le tourisme exerce également un rôle vital de support à la conservation en finançant les employés du parc et en engendrant des retombées économiques pour les communautés adjacentes, qui ont en retour un incitatif de plus pour la conservation du gorille de montagne[17]. Les employés des parcs nationaux peuvent contribuer aux efforts scientifiques mis en place pour l’étude des gorilles en récoltant des données. Tout en nécessitant un investissement en formation, cela permet de mener à bien le suivi des populations et de maximiser les bénéfices de l’habituation des gorilles aux fins touristiques notamment[17].

Écotourisme

_female_2.jpg.webp)

L’intérêt marqué que les humains portent aux espèces en danger, particulièrement les espèces charismatiques comme le gorille de montagne, est reflété par l’augmentation de la demande et de l’offre dans le domaine du tourisme naturel et de l’écotourisme. Cette incitation au tourisme d’espèce en danger d’extinction peut être expliquée par le désir d’observer ces populations dans la nature avant une possible extinction[25]. Le tourisme nature peut être une source de revenus importante pour la conservation de la biodiversité, en plus de jouer un rôle éducatif. Des politiques de partage de revenus font bénéficier les programmes de conservation et les communautés locales. Craig Stanford, directeur du Jane Goodall Research Center[26] et professeur de sciences biologiques à la University of Southern California affirme que pour lui, l’écotourisme est considéré comme le sauveur de l’espèce[27].

Le Rwanda et l’Ouganda ont fait du tourisme des gorilles de montagne une activité haut de gamme. Cependant, la plus grande part du profit du tourisme des gorilles dans les Virunga n’est pas générée au niveau local[28].

Les touristes ont un certain nombre de règles à respecter lors de leur présence dans les parcs nationaux abritant les gorilles :

- ils doivent déclarer toute maladie ou inconfort ;

- ils doivent garder une distance minimale de 5 à 7 m ;

- ils doivent enterrer leurs fèces ;

- ils ne peuvent que passer une heure en présence des gorilles et le nombre de touristes par groupe ne devrait pas dépasser huit individus.

Les touristes ne respecteraient pas tout à fait toutes les règles, alors qu’ils passeraient en moyenne 15 minutes par heure à moins de 5 m des gorilles. Cependant, cette règle est difficile à appliquer, les individus au sein d’un groupe de gorilles étant souvent dispersés, et certains d’entre eux pouvant même amorcer le rapprochement. Le nombre croissant de touristes par groupe peut également être responsable de rapprochements, en raison de l’espace qui manque et la difficulté d’observation des gorilles dans des environnements denses. Le point le plus proche entre les visiteurs et les gorilles par visite serait à moins de 3 m en moyenne. Il n’y aurait pas de relations entre la proximité des touristes en fonction du guide qui accompagne, ni de lien entre la proximité des touristes et le pourboire accordé au guide[29].

Notes et références

- (en) J R Hickey, A Basabose, K V Gilardi, D Greer, S Nampindo, M M Robbins et T S Stoinski, « Mountain Gorilla », sur www.iucnredlist.org, UICN, (consulté le )

- Jean-Jacques Petter (préf. Yves Coppens, ill. François Desbordes), Primates, Nathan, , 256 p. (ISBN 978-2-09-260543-1), Gorilles pages 226 et 227

- Jean-Jacques Petter (préf. Yves Coppens, ill. François Desbordes), Primates, Nathan, , 256 p. (ISBN 978-2-09-260543-1), Les gorilles de montagne, Entretien avec André Lucas par Arlette Petter et Elisabeth Pagès-Feuillade pages 232 à 239

- Michael H. Woodford, Thomas M. Butynski et William B. Karesh, « Habituating the great apes: the disease risks », Oryx, vol. 36, no 2, , p. 153–160 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605302000224, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Joanna M. Setchell et Deborah J. Curtis, Field and Laboratory Methods in Primatology : A Practical Guide, Cambridge University Press, , 343 p. (ISBN 978-0-521-52628-9, lire en ligne).

- « La population des gorilles de montagne dépasse les 1 000 individus », sur Le Monde, (consulté le ).

- « Biodiversité : hausse de la population de baleines et de gorilles », sur Le Monde, (consulté le ).

- José Kalpers, Elizabeth A. Williamson, Martha M. Robbins et Alastair McNeilage, « Gorillas in the crossfire: population dynamics of the Virunga mountain gorillas over the past three decades », Oryx, vol. 37, no 3, , p. 326–337 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605303000589, lire en ligne, consulté le )

- Maryke Gray, Justin Roy, Linda Vigilant et Katie Fawcett, « Genetic census reveals increased but uneven growth of a critically endangered mountain gorilla population », Biological Conservation, vol. 158, , p. 230–238 (DOI 10.1016/j.biocon.2012.09.018, lire en ligne, consulté le ).

- A. H. Harcourt et A. F. G. Groom, « Gorilla Census », Oryx, vol. 11, no 5, , p. 355–363 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605300010401, lire en ligne, consulté le ).

- A. F. G. Groom, « Squeezing Out the Mountain Gorilla », Oryx, vol. 12, no 2, , p. 207–215 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605300011558, lire en ligne, consulté le ).

- A. W. Weber et A. Vedder, « Population dynamics of the virunga gorillas: 1959–1978 », Biological Conservation, vol. 26, no 4, , p. 341–366 (DOI 10.1016/0006-3207(83)90096-4, lire en ligne, consulté le ).

- Conrad Aveling et Alexander H. Harcourt, « A census of the Virunga gorillas », Oryx, vol. 18, no 1, , p. 8–13 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605300018524, lire en ligne, consulté le ).

- Alastair McNeilage, Martha M. Robbins, Maryke Gray et William Olupot, « Census of the mountain gorilla Gorilla beringei beringei population in Bwindi Impenetrable National Park, Uganda », Oryx, vol. 40, no 4, , p. 419–427 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605306001311, lire en ligne, consulté le ).

- Katerina Guschanski, Linda Vigilant, Alastair McNeilage et Maryke Gray, « Counting elusive animals: Comparing field and genetic census of the entire mountain gorilla population of Bwindi Impenetrable National Park, Uganda », Biological Conservation, vol. 142, no 2, , p. 290–300 (DOI 10.1016/j.biocon.2008.10.024, lire en ligne, consulté le ).

- Justin Roy, Linda Vigilant, Maryke Gray et Edward Wright, « Challenges in the use of genetic mark-recapture to estimate the population size of Bwindi mountain gorillas (Gorilla beringei beringei) », Biological Conservation, vol. 180, , p. 249–261 (DOI 10.1016/j.biocon.2014.10.011, lire en ligne, consulté le ).

- Martha M Robbins, Maryke Gray, Edwin Kagoda et Andrew M Robbins, « Population dynamics of the Bwindi mountain gorillas », Biological Conservation, vol. 142, no 12, , p. 2886–2895 (DOI 10.1016/j.biocon.2009.07.010, lire en ligne, consulté le )

- Alastair McNeilage, Andrew J. Plumptre, Andrew Brock-Doyle et Amy Vedder, « Bwindi Impenetrable National Park, Uganda: gorilla census 1997 », Oryx, vol. 35, no 1, , p. 39–47 (ISSN 1365-3008, DOI 10.1046/j.1365-3008.2001.00154.x, lire en ligne, consulté le ).

- Martha M. Robbins, Markye Gray, Katie A. Fawcett et Felicia B. Nutter, « Extreme Conservation Leads to Recovery of the Virunga Mountain Gorillas », PLOS ONE, vol. 6, no 6, , e19788 (ISSN 1932-6203, PMID 21687709, PMCID 3110611, DOI 10.1371/journal.pone.0019788, lire en ligne, consulté le )

- S. C. Tsakem, M. Tchamba et R. B. Weladji, « Les gorilles du Parc National de Lobéké (Cameroun): interactions avec les populations locales et implications pour la conservation », International Journal of Biological and Chemical Sciences, vol. 9, no 1, , p. 270–280 (ISSN 1997-342X, DOI 10.4314/ijbcs.v9i1.24, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Rhiannon Schultz, « Killer Conservation: the implications of disease on gorilla conservation », BioRisk, vol. 11, , p. 1–11 (ISSN 1313-2652, DOI 10.3897/biorisk.11.9941, lire en ligne, consulté le )

- (en) Innocent B. Rwego, Gilbert Isabirye-Basuta, Thomas R. Gillespie et Tony L. Goldberg, « Gastrointestinal Bacterial Transmission among Humans, Mountain Gorillas, and Livestock in Bwindi Impenetrable National Park, Uganda », Conservation Biology, vol. 22, no 6, , p. 1600–1607 (ISSN 1523-1739, DOI 10.1111/j.1523-1739.2008.01018.x, lire en ligne, consulté le )

- Mountain Gorilla Veterinary Project.

- (en) Michael R. Cranfield, « Mountain gorilla research: the risk of disease transmission relative to the benefit from the perspective of ecosystem health », American Journal of Primatology, vol. 70, no 8, , p. 751–754 (ISSN 1098-2345, DOI 10.1002/ajp.20564, lire en ligne, consulté le )

- (en) Rhiannon Schultz, « Killer Conservation: the implications of disease on gorilla conservation », BioRisk, vol. 11, , p. 1–11 (ISSN 1313-2652, DOI 10.3897/biorisk.11.9941, lire en ligne, consulté le ).

- Jane Goodall Research Center.

- « Can Ecotourism Save the Great Apes? - Harvard University Press Blog », sur harvardpress.typepad.com (consulté le ).

- Miko Maekawa, Annette Lanjouw, Eugène Rutagarama et Douglas Sharp, « Mountain gorilla tourism generating wealth and peace in post-conflict Rwanda », Natural Resources Forum, vol. 37, no 2, , p. 127–137 (ISSN 1477-8947, DOI 10.1111/1477-8947.12020, lire en ligne, consulté le ).

- Chris Sandbrook et Stuart Semple, « The rules and the reality of mountain gorilla Gorilla beringei beringei tracking: how close do tourists get? », Oryx, vol. 40, no 4, , p. 428–433 (ISSN 1365-3008 et 0030-6053, DOI 10.1017/S0030605306001323, lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Références taxonomiques

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Gorilla beringei beringei Matschie, 1903 (consulté le )

- (en) Référence UICN : espèce Gorilla beringei ssp. beringei (consulté le )

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Projet vétérinaire des gorilles de montagne - Mountain Gorilla Veterinary Project

- (fr) Centre de recherche Jane Goodall - Jane Goodall Research Center

- (fr) WWF-Belgique - Virunga

- (fr) [vidéo] Le Gorille des Montagnes

- (en) Les dangers d'extinction des Gorilles des montagnes sur Instinct Safaris