Giardia intestinalis

Giardia intestinalis, aussi anciennement appelé Giardia duodenalis, Giardia lamblia, et Lamblia duodenalis, est une espèce de protozoaires flagellés responsable d'une parasitose intestinale, la giardiase (aussi appelée giardiose ou lambliase), dans les espèces humaine, canine et féline.

Les Giardias sont des organismes anaérobies, dénués de mitochondries, assurant l'oxydation des composés organiques. À la place, ils possèdent un organite particulier, appelé mitosome.

| Domaine | Eukaryota |

|---|---|

| Sous-règne | Cabokaryota |

| Infra-règne | Excavobionta |

| Embranchement | Eozoa |

| Sous-embr. | Metamonada |

| Classe | Eopharyngia |

| Ordre | Diplomonadida |

| Famille | Hexamitidae |

| Sous-famille | Giardiinae |

| Genre | Giardia |

Il s'agit du premier parasite intestinal découvert en 1681.

Histoire de l'espèce

Le germe a été décrit pour la première fois par Antoni van Leeuwenhoek en 1681[1]. Le biologiste tchèque Vilém Dušan Lambl le décrit en 1859[2] et lui attribue le taxon Cercominas intestinalis. En 1888, Raphaël Blanchard le renomme Lamblia intestinalis[3] en l'honneur de ce biologiste.

Le genre Giardia est défini par Johann Künstler en 1882, en l'honneur d'Alfred Giard.

En 1915, Kofoid & Christiansen écrivent que le genre Giardia doit se substituer à Lamblia[4]. Cette même année, Charles Wardell Stiles et al. introduisent le taxon Giardia lamblia.

Description

Morphologie

.jpg.webp)

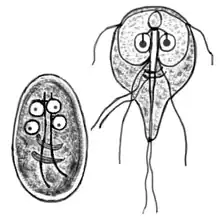

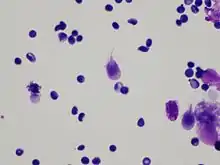

La forme végétative, le trophozoïte, mesure 15 μm. Elle se présente sous la forme d'un cerf-volant vue de face et sous la forme d'une cuillère vue de profil. Elle possède un noyau bilobé ainsi que huit flagelles, tous dirigés vers l'arrière : une paire antérieure, une paire postérieure et deux paires médianes. Ces flagelles partent de deux blépharoplastes (corpuscules) situés entre les noyaux et traversent l'axe de la cellule formant l'axostyle. Un ou deux corps parabasaux en virgule sont parfois visibles à la partie moyenne de la cellule.

La forme kystique se retrouve dans le côlon et mesure environ 10 μm. Ovalaire, elle est entourée d'une coque lisse, réfringente, à double paroi et peu épaisse. Elle est composée de quatre noyaux, reliquat de flagelles en forme de S très allongé, et de deux corps parabasaux en virgule. C'est la forme infestante qui vit dans le côlon et qu'on retrouve dans les selles.

Cycle de vie

Par intervalles, tous les six à douze jours, les trophozoïtes s'immobilisent dans le duodénum, se fixent aux microvillosités des entérocytes grâce à leurs disques ventraux qui agissent comme des ventouses, s'enkystent puis sont rejetées à l'extérieur, en grand nombre, avec les selles.

Contenant alors de très nombreux kystes caractéristiques, ces selles sont directement infestantes, elles vont permettre le diagnostic de certitude. La négativité des selles entre ces phases de rejet justifie l'envoi au laboratoire de selles récoltées selon la méthode "des 8 jours". Les kystes vont garder leur pouvoir pathogène au moins deux mois dans le milieu extérieur, ils sont très résistants, la stérilisation habituelle des eaux de boisson n'est pas suffisante mais l'ébullition et la congélation les détruisent.

S'il est ingéré via des aliments souillés, le kyste arrive dans le duodénum où il subit l'action des enzymes duodénales. La maturation des deux trophozoïtes du kyste s'achève et celui-ci libère deux Giardias végétatifs qui s'installent sur place. Ceux-ci se multiplient ensuite par fission binaire.

Répartition

On sait actuellement que c'est un parasite cosmopolite, touchant 10 à 20 % des populations vivant en climats tempérés et chauds, et que son taux de fréquence augmente en France et en Europe, surtout chez l'enfant. Différent en cela des autres parasites intestinaux, si habituellement associés, le Giardia est volontiers rencontré seul et, quoique bien toléré par 70 % des porteurs, n'en est pas moins responsable de troubles importants chez bon nombre des autres.

Clinique

Pathogénie et symptômes

Le rôle pathogène de Giardia intestinalis est conditionné à la fois par l'état réceptif du terrain et par l'action propre du parasite :

- Si 70 % des porteurs de Giardias sont des "porteurs sains", 30 % présentent une symptomatologie nette et, parmi eux, 10 à 12 % sont de vrais malades dont la vie, en dehors de toute thérapeutique, est gravement perturbée par leur parasitose.

- Le tableau clinique moyen de l'adulte est celui d'une diarrhée "au long cours" apparaissant par crises mais durant parfois plusieurs semaines d'affilée avec cinq à six émissions par jour de selles abondantes.

- L'enfant fait, en général, une forme plus sévère avec douleurs périombilicales, nervosisme et troubles de la croissance.

- Les formes graves ou malignes surviennent sur des terrains fragilisés ou déficients immunologiques (surtout en IgA sécrétoires). Sans appétit, digérant mal, le malade est lassé par sa diarrhée qui persiste depuis de longs mois ; il a des crises de palpitations, des douleurs précordiales, des lipothymies, parfois de l'asthme ou des poussées d'urticaire. Insomniaque, asthénique, nettement amaigri, c'est, enfin, un psychasthénique dont le visage plombé, fripé, anxieux, traduit les angoisses.

Diagnostic

Chez les malades, il faut penser à une giardose devant une diarrhée prolongée.

Le diagnostic de certitude est obtenu par le laboratoire : soit en trouvant des formes végétatives dans le liquide de tubage duodénal, soit en trouvant des kystes dans les selles par examen parasitologique répété journalier ou, mieux, par l'examen d'une selle "des 8 jours". Dans 70 % des cas, le diagnostic sera une découverte de laboratoire.

Traitement

La molécule la plus utilisée est le métronidazole. En cas de ré-infestation ou d'échec, il est préconisé une cure après une semaine de repos, et un traitements des contacts familiaux. En cas d'échecs répétés, on peut, chez l'adulte, avoir recours à la quinacrine.

Notes et références

- A. Van Leeuwenhoek, Ontdeckte onsightbaarhede. Leiden 1684-1686. Lattre de November 4, 1681, lue à la Royal Society, Londres, le 9 novembre 1681.

- V. D. Lambl, Mikroskopische untersuchungen der Darmexcrete. Prager Vierteljahrsshrift für praktische Heilkunde, 1859, 61:1-58.

- R. Blanchard, Remarques sur le megastome intestinal. Bulletin de la Société Zoologique de France, 1888, 13:18.

- Kofoid & Christiansen, 1915, On the life History of Giardia

Voir aussi

- André G. Buret, Simone M. Cacciò, Loïc Favennec et Staffan Svärd, « Update on Giardia: Highlights from the seventh International Giardia and Cryptosporidium Conference », Parasite, vol. 27, , p. 49 (ISSN 1776-1042, PMID 32788035, PMCID 7425178, DOI 10.1051/parasite/2020047, lire en ligne

)

)

Liens externes

- (en) Référence BioLib : Giardia lamblia (Kunstler, 1882) - synonyme

- (fr+en) Référence ITIS : Giardia lamblia Kofoid and Christiansen, 1915

- (en) Référence NCBI : Giardia intestinalis (taxons inclus)