Géant (mythologie)

Dans certains folklores et certaines mythologies, les géants sont des créatures généralement anthropomorphes et de très grande taille.

%252C_f.49_-_BL_Egerton_MS_3028.jpg.webp)

Enluminure du Roman de Brut de Wace, XIVe siècle, British Library, ms. Egerton 3028, fo 49.

La tradition narrative et mythologique indo-européenne fait souvent des géants des êtres primordiaux, associés à la cosmogonie et aux forces de la nature. Ces géants caractérisés par leur force et brutalité sont souvent en conflit avec les dieux, notamment dans les mythologies grecque, nordique, et ossète.

Les géants sont également présents dans les religions abrahamiques, Goliath étant le plus célèbre.

Les histoires de géants se retrouvent dans le folklore et dans les contes pour enfants. En France, le géant le plus connu est Gargantua, popularisé par François Rabelais. Le folklore se manifeste dans des fêtes populaires des processions de géants dans le nord de la France et en Belgique, qui sont inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Mythologie finnoise et estonienne

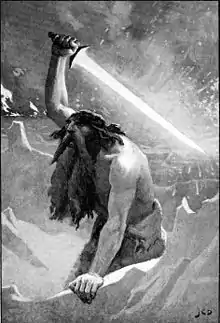

Les géants sont présents dans le légendaire et la tradition folklorique finnoise. L'épopée nationale finlandaise, le Kalevala, rapporte l'histoire du géant Antero Vipunen qui engloutit le héros Väinämöinen seulement pour le régurgiter après que le héros le torture de l'intérieur et obtient de lui des chants magiques.

Dans la cosmogonie finnoise, Ilmatar est la déesse primordiale d'une taille gigantesque, qui modèle les reliefs de la Terre avec son corps.

L'épopée nationale estonienne Kalevipoeg, compilée à partir de chants populaires, narre les aventures d'un héros géant doté d'une grande force.

Mythologie grecque

Les géants de la mythologie grecque sont les fils de la déesse primordiale Gaïa, et se caractérisent par leur grande taille et leur force. Ils se sont retrouvés en conflit avec les divinités olympiennes, un épisode appelé les gigantomachies.

Mythologie nordique

Les Jötunn sont les géants de la mythologie nordique. Ils ont un rôle important dans la cosmogonie puisque la première créature vivante, Ymir, est un géant créé du mélange de la glace de Niflheim et du feu de Muspellheim. Ymir a alors engendré toute la race des géants, dont certains se sont unis avec des dieux, ainsi l'ensemble du panthéon nordique descend également des géants. Le dieu Odin et ses frères tuent ensuite le géant primordial Ymir et créent la terre (Midgard) avec sa dépouille.

Certains géants se lient avec les dieux au point de rejoindre le panthéon divin (Loki, Skadi...), d'autres sont des amis des dieux et ont une fonction quasi-divine (Ægir est le géant des mers). Néanmoins, les géants sont en général les ennemis jurés des dieux, ils se caractérisent par leur force brute mais certains sont également rusés et sages (Útgarða-Loki, Vafþrúðnir). Comme certains dieux, ils sont souvent capables de métamorphose (Thjazi). Le pire ennemi des géants est le dieu Thor, qui défend le monde des dieux d'Ásgard de leurs attaques, et livre régulièrement des batailles victorieuses contre eux.

Dans l'eschatologie nordique, une grande bataille prophétique aura lieu, le Ragnarök, où les géants et les autres forces du chaos se battront contre les dieux et les hommes. Au terme de ce conflit, seuls survivront quelques dieux et un couple d'humains.

Le troll est synonyme de Jötunn, toutefois à la christianisation de la Scandinavie, le nom de trolls est resté dans le folklore nordique pour désigner des créatures généralement plus grandes que les humains, et souvent brutales, laides et stupides.

Bible

La Bible mentionne l'existence de géants à différentes reprises. Dans la Genèse, il est dit « Et il y avait des géants sur la Terre en ces temps-là (…) »[1]. Le roi David combat également le géant Goliath. La taille présumée du Goliath biblique est d'environ 2,80 m, tandis que Robert Wadlow qui détient le record de l'homme le plus grand ayant existé dans l'histoire moderne mesurait 2,72 m à l'âge de 22 ans.

Dans le Livre des Nombres, il est fait référence aux géants : « nous vîmes des géants, les fils d’Anak… et à nos yeux nous étions devant eux comme des sauterelles »[2].

Dans le Deutéronome, il est fait référence à l'Og géant, le roi de Basan : « (…) et nous prîmes toutes leurs villes, car Og seul restait, des fils des géants, et voyez, son lit était un lit de fer, et n'est-il pas à Rabbath, chez les enfants d'Ammon, et il était de neuf coudées de long et de quatre de large, des coudées d'homme (…) »[3]. Une coudée était d'environ 45 ou 50 cm. Par conséquent, le lit du roi Og était de 4,5 mètres de long et environ 2 mètres de large.

Dans le Livre de Josué, il est fait référence à la « terres des géants »[4].

Islam

Selon l'Islam, le premier Homme sur terre, Adam était grand de 60 coudées ce qui représentent aujourd’hui environ 30 mètres[5].

Un hadith rapporté par al-Boukhari en 3336 et par Mouslim en 7092 mentionne « Adam fut créé par Allah avec une taille de 60 coudées. Et puis Il lui dit : va saluer ces anges là et écoute leur réponse. Car elle constitue la manière de saluer qui t’est réservée, toi et tes descendants … Il (leur) dit : assalamou alaykoum et ils lui répondirent wa alaykoum as-salaam wa rahmatou Allah » en lui ajoutant « wa rahmatou Allah ». Toute personne qui entrera au paradis se présentera à l’image d’Adam. Mais la taille des humains n’a cessé de régresser depuis ».

Annexes

Bibliographie

- (en) Chris Bishop, « Pyrs, Ent, Eoten, Gigans : Anglo-Saxon Ontologies of "Giant" », Neuphilologische Mitteilungen, Modern Language Society, vol. 107, no 3, , p. 259-270 (lire en ligne).

- Henri Bresc, « Le temps des géants », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Université de Provence / Jeanne Laffitte « 13e congrès, Aix-en-Provence, 1982 : Temps, mémoire, tradition au Moyen-Âge », no 13, , p. 243-266 (lire en ligne).

- (de) Sophus Bugge, « Der Gott Bragi in den norrönen Gedichten », Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, vol. 13, , p. 187-201 (lire en ligne).

- (en) Marlene Ciklamini, « Óðinn and the Giants », Neophilologus, vol. 46, , p. 145-158 (lire en ligne).

- (en) Jeffrey Jerome Cohen, Of Giants : Sex, Monsters, and the Middle Ages, University of Minnesota Press, coll. « Medieval Cultures », n° 17, 1999, 260 p.

- (en) Randi Eldevik, « Less than Kind : Giants in Germanic Tradition », dans Tom Shippey (dir.), The Shadow-Walkers : Jacob Grimm's Mythology of the Monstrous, Turnhout / Tempe (Arizona), Brepols / Arizona center for Medieval and Renaissance studies, coll. « Medieval and Renaissance texts and studies / Arizona studies in the Middle Ages and Renaissance » (no 291 / 14), , X-433 p. (ISBN 978-0-86698-334-1, 0-86698-334-1 et 2-503-52094-4), p. 83–110.

- Mathias Delcor, « Le mythe de la chute des anges et de l'origine des géants comme explication du mal dans le monde, dans l'apocalyptique juive : Histoire des traditions », Revue de l'histoire des religions, Paris, Presses universitaires de France, t. 190, no 1, , p. 3-53 (lire en ligne).

- (en) John Finlayson, « Arthur and the Giant of St. Michael's Mount », Medium Ævum, Society for the Study of Medieval Languages and Literature, vol. 33, no 2, , p. 112-120 (lire en ligne).

- (en) David Gay, « Milton's Samson and the Figure of the Old Testament Giant », Literature and Theology, Oxford University Press, vol. 9, no 4, , p. 355-369 (lire en ligne).

- (en) Matthew Goff, « Gilgamesh the Giant : The Qumran Book of Giants' Appropriation of "Gilgamesh" Motifs », Dead Sea Discoveries, Brill, vol. 16, no 2, , p. 221-253 (lire en ligne).

- (en) Riti Kroesen, « Ambiguity in the relationship between heroes and giants », Arkiv för Nordisk Filologi, vol. 111, , p. 57-71 (lire en ligne).

- (en) Årmann Jakobsson, « The Good, the Bad and the Ugly : Bárðar saga and Its Giants », Mediæ val Scandinavia, vol. 15, , p. 1-15 (lire en ligne).

- (en) Årmann Jakobsson, « Where do the Giants Live ? Once upon a time, in the forest », Arkiv för nordisk filologi, vol. 121, , p. 101-112 (lire en ligne).

- (en) Årmann Jakobsson, « A contest of cosmic fathers : God and giant in Vafþrúðnismál », Neophilologus, vol. 92, , p. 263-277 (lire en ligne).

- (en) Årmann Jakobsson, « Identifying the Ogre : The Legendary Saga Giants », dans Annette Lassen, Agneta Ney & Ármann Jakobsson (dir.), Fornaldarsagaerne, myter og virkelighed : studier i de oldislandske fornaldarsögur Norðurlanda, Copenhague, 2009, p. 181–200, lire en ligne.

- (en) Admiel Kosman, « The Story of a Giant Story : The Winding Way of Og King of Bashan in the Jewish Haggadic Tradition », Hebrew Union College Annual, Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion, vol. 73, , p. 157-190 (lire en ligne).

- (en) S. Krauss, « Jewish Giants in the Gentile Folklore », The Jewish Quarterly Review, University of Pennsylvania Press, vol. 38, no 2, , p. 135-149 (lire en ligne).

- Claude Lecouteux, Les monstres dans la littérature allemande du Moyen Âge : contribution à l'étude du merveilleux médiéval, Besançon, Éditions la Völva, coll. « Littérature », , 2e éd. (1re éd. 1982, Éditions Kümmerle), 765 p. (ISBN 979-10-95451-03-7, présentation en ligne).

- Claude Lecouteux, « Un phénomène d'enlaidissement dans la littérature médiévale allemande : l'évolution de la morphologie du Géant », Revue belge de philologie et d'histoire, t. LVII, , p. 667-675.

- Claude Lecouteux, « Le géant allemand au Moyen Âge : typologie et mythologie », dans Les géants processionnels en Europe, Bruxelles, Ministère de la communauté française, coll. « collection Folklore et art populaire en Wallonie », n° 10, 1983, p. 47-59.

- Christophe Lemardelé, « Une gigantomachie dans la Genèse ? Géants et héros dans les textes bibliques compilés », Revue de l’histoire des religions, Paris, Armand Colin, no 2, , p. 155-174 (lire en ligne).

- René Meurant, Géants de Wallonie, coll. « Wallonie, Art et Histoire », 1975, présentation en ligne.

- (en) Luke Morgan, The Monster in the Garden : The Grotesque and the Gigantic in Renaissance Landscape Design, University of Pennsylvania Press, coll. « Penn Studies in Landscape Architecture », 2016, 256 p., chap. 4 : « "Rare and Enormous Bones of Huge Animals" : The Colossal Mode », p. 115-134.

- (de) Eugen Mogk, « Bragi als Gott und Dichter », Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, vol. 12, , p. 383-392 (lire en ligne).

- (de) Eugen Mogk, « Bragi », Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, vol. 14, , p. 81-90.

- (en) Lotte Motz, « Giantesses and their Names », Frühmittelalterliche Studien, vol. 15, , p. 495-511 (lire en ligne).

- (en) Lotte Motz, « Giants in Folklore and Mythology : A New Approach », Folklore, Taylor & Francis, Ltd., vol. 93, no 1, , p. 70-84 (lire en ligne).

- (en) Lotte Motz, « Giants and Giantesses : A Study in Norse Mythology and Belief », Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, vol. 22, , p. 83-108.

- (en) Lotte Motz, « Gods and Demons of the Wilderness : A Study in Norse Tradition », Arkiv för Nordisk Filologi, vol. 99, , p. 175-187.

- (en) Lotte Motz, « The Families of Giants », Arkiv för Nordisk Filologi, vol. 102, , p. 216.

- (en) Lotte Motz, « Old Icelandic giants and their names », Frühmittelalterliche Studien, vol. 21, , p. 295-317 (lire en ligne).

- (en) Lotte Motz, « Kingship and the giants », Arkiv för Nordisk Filologi, vol. 111, , p. 73-88 (lire en ligne).

- Guy-Édouard Pillard, Le Vrai Gargantua : mythologie d'un géant, Paris, Imago, , 200 p. (ISBN 2-902702-38-8, présentation en ligne).

- (en) Anne Lake Prescott, « The Odd Couple: Gargantua and Tom Thumb », dans Jeffrey Jerome Cohen (dir.), Monster Theory : Reading Culture, University of Minnesota Press, 1996, 336 p., p. 75-91.

- (en) Margaret Clunies Ross, Prolonged Echoes : Old Norse Myths in Medieval Northern Society, Odense, Odense University Press, 1994.

- (en) Werner Schäfke, « Dwarves, Trolls, Ogres, and Giants », dans Albrecht Classen (dir.), Handbook of Medieval Culture : Fundamental Aspects and Conditions of the European Middle Ages, vol. 1, Berlin, De Gruyter, coll. « De Gruyter Reference », , X-696 p. (ISBN 978-3-11-026659-7 et 3110266598), p. 347–383.

- Antoine Schnapper, « Persistance des géants », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Paris, Armand Colin, no 1, 41e année, , p. 177-200 (lire en ligne).

- (en) B. C. Spooner, « The Giants of Cornwall », Folklore, Taylor & Francis, Ltd., vol. 76, no 1, , p. 16-32 (lire en ligne).

- (en) Walter E. Stephen, « De Historia Gigantum : Theological Anthropology before Rabelais », Traditio, Cambridge University Press, vol. 40, , p. 43-89 (lire en ligne).

- Francis Vian, « La Guerre des Géants devant les penseurs de l'antiquité », Revue des Études Grecques, Paris, les Belles lettres, t. 65, fascicule 304-305, , p. 1-39 (lire en ligne).

- Francis Vian, « La Guerre des Géants : le Mythe avant l'époque hellénistique », L'Année sociologique, 3e série, , p. 440-443.

Articles connexes

Notes et références

- Livre de la Genèse VI, 1-4.

- Livre des Nombres, chapitre 13, verset 33.

- Deutéronome, III, 3 à 11.

- Livre de Josué, XVIII, 15.

- Ibn Arabi, « 60 coudées était la taille du prophète d’Adam ! », sur Ajib.fr, (consulté le )