Divinités olympiennes

Les divinités olympiennes sont un groupe réunissant les divinités principales du culte dans la religion grecque antique. Elle tiennent leur nom de l'Olympe, lieu où elles sont censées résider ou du moins se réunir autour de leur roi, Zeus, elles appartiennent toutes à sa génération ou celle de ses enfants et l'assistent dans le gouvernement du monde en fonction des domaines dans lesquels se manifeste leurs puissances. Ces « Olympiens » sont souvent présentés comme étant douze, l'idée d'un groupe de douze divinités majeures apparaissant régulièrement dans les sources grecques à partir de la fin de l'époque archaïque et à l'époque classique. Néanmoins la composition de ce groupe varie selon les cas et ils ne sont que rarement qualifiés comme des Olympiens. À l'époque contemporaine, depuis le XIXe siècle, s'est diffusée une liste « canonique » de « douze divinités olympiennes », mais il s'agit d'une reconstitution simplifiant la complexité des situations antiques.

L'Olympe, demeure des dieux

Dans la mythologie grecque, le concept d'Olympe en tant que résidence divine est reprise des épopées de Homère[1] - [2]. C'est de là que Zeus exerce son rôle de roi des dieux : il y convoque les autres dieux, qui y tiennent des banquets luxueux et discutent des affaires du monde. Comme souvent dans ces récits, il n'y a pas de manière fixe et claire de la présenter :

- c'est une montagne, généralement identifiée au mont Olympe de Thessalie (mais d'autres montagnes du monde grec portent le même nom), dont le sommet, enneigé, est très élevé et donc à l'écart du monde des humains, où Zeus se tient à plusieurs reprises et y convoque les autres dieux (Iliade, VIII, 3-4) ;

- c'est un domaine céleste, qui n'est pas vraiment distingué du « Ciel » (Ouranos) (Iliade, V, 749-754 ; aussi chez Hésiode dans la Théogonie, 689-690), autre lieu de résidence divine par excellence dans la mythologie grecque.

Les dieux « Olympiens »

Chez Homère, il arrive que les principaux dieux grecs soient qualifiés d'« Olympiens » (Olympioi ; Iliade I, 399 et XX, 47), ce qui renvoie manifestement au fait qu'il est dit par ce même auteur qu'ils résident sur l'Olympe. Sinon, c'est un épithète divin (épiclèse) employé pour plusieurs divinités, avant tout Zeus et Héra, mais aussi à l'occasion à Aphrodite, Ilithyie, Artémis, Gaia, Déméter. Hésiode (Théogonie, 52) évoque de son côté les « Muses Olympiennes » et Hérodote (Enquête, II, 44) un Héraclès Olympien qui fait l'objet d'un culte de la part des Grecs. Suivant l'acception moderne, il s'agit du groupe de dieux peuplant l'Olympe et lié à Zeus, l'assistant dans le gouvernement du cosmos. On peut donc y inclure un grand nombre de divinités. Isocrate évoque aussi les Olympiens, qui sont les dieux qui sont bénéfiques aux humains. Ces mêmes dieux peuvent aussi être qualifiés d'« Ouraniens » (Ouranioi), ce qui renvoie à l'assimilation de l'Olympe au Ciel, et également au dieu primordial Ouranos. Ces dieux célestes sont parfois opposés à un autre groupe, celui des « Chthoniens », divinités associées au monde souterrain, opposition qui n'a pas le caractère systématique et rituel qu'on a longtemps voulu lui donner dans la recherche moderne. Hadès, pourtant incontestablement associé au monde infernal, est parfois inclus parmi les divinités olympiennes[3] - [4].

Les « Douze »

Dans les présentations modernes courantes, les « Olympiens » sont souvent définis comme un groupe de douze divinités majeures appartenant à une même génération divine, celle de Zeus et de sa progéniture, qui sont généralement considérés comme les plus importants aux yeux des anciens Grecs : Zeus, Héra, Poséidon, Déméter, Apollon, Artémis, Arès, Aphrodite, Hermès, Athéna, Héphaïstos et Hestia[5]. Cette liste apparaîtrait plutôt dans des sources d'époque romaine, en revanche pour les époques grecques antérieures la situation est très variée[6]. Les textes grecs antiques évoquent « les Douze » (hoi dôkeda) qui font l'objet par endroits d'un culte de façon collective. Ce chiffre a sans doute un aspect symbolique (Platon le met en rapport avec les mois de l'année), mais sa signification n'est pas claire. Pour autant que l'on puisse la repérer, cette notion d'un groupe de douze dieux se met progressivement en place à partir de la fin du VIIIe siècle av. J.-C., parmi les tentatives de mettre en ordre le monde divin (qui se retrouve aussi dans les théogonies et généalogies divines), dans la poésie et aussi dans le culte. Chez Homère déjà les grands dieux dirigés par Zeus forment par moment un groupe de douze (Iliade, XX, 33-40) ; ailleurs ils sont seulement dix (Iliade, XX, 67-74). L'idée qu'il y a un groupe de douze divinités majeures apparaît clairement dans la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. et au suivant. Elle transparaît dans l’Hymne homérique à Apollon (l. 128) et chez Pindare (Olympiques, X, 49). Un culte aux Douze Dieux est instauré sur l'agora d'Athènes à l'époque de la tyrannie de Pisistrate (v. 522/1 ; d'après Thucydide), et la frise des Panathénées qui orne par la suite (v. 440-435) le Parthénon présente un groupe de douze dieux. L'autre lieu de culte où un groupe de douze dieux semble émerger vers la même époque est Olympie. Des sanctuaires aux Douze Dieux se retrouvent ailleurs aux périodes suivantes (Délos, Kos, etc.), peut-être à l'exemple d'Athènes et d'Olympie. Hérodote (Enquête, II, 4) dit que le fait de distinguer douze divinités majeures vient des Égyptiens. Avec Platon, au milieu du IIIe siècle av. J.-C., l'idée d'un groupe de douze dieux à vénérer prioritairement semble bien ancrée dans les mentalités. La composition du groupe (quand elle est donnée par des sources antiques) est mouvante, aucune liste « canonique » de ces Douze ne se dessinant, malgré la présence de figures incontournables (Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Hermès, Apollon, Artémis) : Homère inclut Xanthe et Létô dans son groupe de douze divinités, mais ils sont absents des listes suivantes ; Hestia est souvent incluse dans le groupe, mais sur la frise des Panathénées elle est remplacée par Dionysos ; à Olympie il est également présent, aux côtés des Charites, d'Alpheios, de Kronos et de Rhéa ; à Kos on trouve Hécate et pas Hestia. Et il faut attendre Claude Élien, au IIe – IIIe siècle de notre ère, pour que les Douze Dieux soient qualifiés d'« Olympiens » comme on le fait à l'époque moderne[7] - [8] - [3].

Les « Douze Olympiens » selon les critères modernes

Comme évoqué précédemment, la liste des douze divinités olympiennes a été établie à l'époque moderne à partir de sources antiques. Aucune liste canonique n'existant dans l'Antiquité, elle a donc un caractère artificiel et peut varier selon les auteurs, qui l'établissent à partir d'un ensemble de quatorze divinités.

La liste traditionnelle comprend :

| Représentation | Nom | Fonctions et attributs |

|---|---|---|

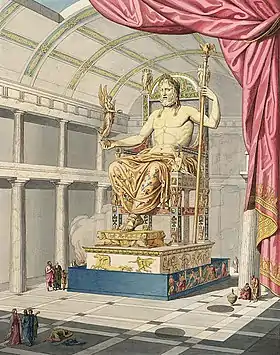

| Zeus | Fils de Cronos et de Rhéa, il règne sur le ciel et sur le panthéon grec. Malgré son mariage avec Héra, il eut de nombreux enfants (divins ou humains) de ses nombreuses conquêtes. |

| Héra | Fille de Cronos et de Rhéa, déesse du mariage ; elle siège, en sa qualité d'épouse de Zeus, sur le trône olympien. |

| Poséidon | Dieu des tremblements de terre, des tempêtes, de la mer et des océans, époux d'Amphitrite. |

| Déméter | Fille de Cronos et de Rhéa, déesse de l'agriculture et des moissons. |

| Aphrodite | Née de l'écume de la mer[9] ou fille de Zeus et de Dioné[10] selon les traditions, elle préside à la beauté, à l'amour, à la sensualité. Elle est mariée à Héphaïstos mais a de nombreux amants, Arès notamment. |

| Artémis | Fille de Zeus et de Léto, elle est la déesse de la chasse et de la lune. Elle est, avec Athéna et Hestia, l'une des seules déesses du panthéon ayant juré de préserver sa virginité. |

.jpg.webp) | Apollon | Frère jumeau d'Artémis, il est le dieu de l'art, de la beauté, du soleil, mais aussi de la médecine. En tant qu'Apollon Loxias (en grec Ἀπόλλων λοξίας / Apóllōn loxías, c'est-à-dire Apollon l'oblique), il est le dieu des oracles et possède un temple oraculaire à Delphes. |

| Athéna | Fille de Zeus et de Métis, elle est la déesse de la sagesse, de la guerre et de l'artisanat. Elle est également la protectrice d'Athènes. |

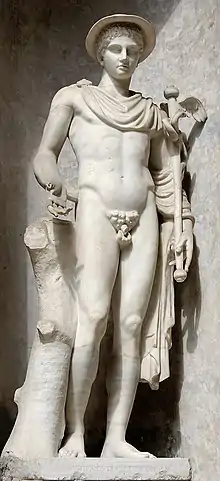

| Hermès | Fils de Zeus et de Maïa, il est le messager des dieux. Outre ce rôle, il assure la fonction de « conducteur des âmes » (Hermès psychopompe, en grec Ἑρμῆς ψυχοπομπός / Hermês psukhopompós). Enfin, il est le patron des voyageurs, qu'ils soient simples itinérants, commerçants ou même encore voleurs. |

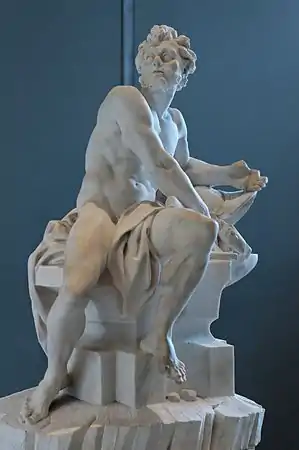

| Héphaïstos | Fils de Zeus et d'Héra ou d'Héra seule selon les traditions, il travaille dans sa forge sur l'île de Lemnos. On le décrit comme laid et boiteux, contrastant avec son épouse, la belle Aphrodite. |

| Arès | Fils de Zeus et d'Héra, il est le dieu de la guerre. Mais contrairement à sa sœur Athéna, il représente non pas la stratégie militaire, qui mène à la victoire, mais la guerre dans sa dimension violente, celle qui provoque les ravages et rougit la terre. |

| Dionysos | Fils de Zeus et de Sémélé, il est le dieu de la fureur et de la folie. D'une part, associé à l'ivresse, il est le dieu du vin et de la vigne. D'autre part, en tant que dieu de l'enthousiasme, il préside aux rassemblements déchaînés et aux processions confuses, où l'ordre alterne avec le chaos. C'est parmi ces foules, souvent déguisées, que prend place l'émergence de troupes masquées, annonçant ainsi la naissance du théâtre[11]. |

Mais il arrive aussi qu'Arès et Dionysos soient remplacés par Hadès et Hestia[12]. De même, certains textes font d'Héraclès et Dionysos des Olympiens. La tradition n'explique jamais quels dieux sortent de la liste quand d'autres y entrent.

| Représentation | Nom | Fonctions et attributs |

|---|---|---|

| Hadès | Fils de Cronos et de Rhéa, il règne sur le monde souterrain. Il épouse sa nièce, Perséphone, après l'avoir enlevée. |

| Hestia | Fille de Cronos et de Rhéa, elle veille sur le foyer. Elle demeure une figure discrète du panthéon. |

Généalogie

En gras et vert, les douze (en fait quatorze) divinités olympiennes. En italique, les mortelles. Cette généalogie est cependant très variable selon les auteurs, les traditions et les époques : Homère fait par exemple de Zeus le père de presque tous les autres dieux (et notamment d'Aphrodite, qui est plus souvent considérée comme sa sœur). Des dieux tels qu'Arès et Aphrodite sont absents de certaines listes.

Références

- (de) Johannes Scherf, « Olympos II. Mythologisch », dans Hubert Cancik et Helmuth Schneider (dir.), Der Neue Pauly, vol. 8 : Mer–Op, Stuttgart et Weimar, J.B. Meltzer, , col. 1191-1192

- Sineux 2006, p. 81-83.

- (en) Ken Dowden, « Olympian Gods, Olympian Pantheon », dans Daniel Ogden (dir.), A Companion to Greek religion, Malden et Oxford, Blackwell, , p. 43-45

- Bonanno 2016.

- Rutherford 2010, p. 46-47.

- Lévêque et Séchan 1990, p. 26.

- Lévêque et Séchan 1990, p. 25-27.

- Sineux 2006, p. 49-53.

- Hésiode, Théogonie [détail des éditions] [lire en ligne], v. 188–200.

- Homère, Iliade [détail des éditions] [lire en ligne], V, 370–372.

- C'est d'ailleurs durant des fêtes en l'honneur de Dionysos, les Grandes Dionysies, qu'avaient lieu des concours consistant en des représentations de tragédies. Quant aux comédies, elles faisaient l'objet d'un concours organisés lors des Petites Dionysies

- La religion grecque : Dans les cités à l'époque classique, p. 170.

Bibliographie

- (en) Daniela Bonanno, « Olympian deities », dans Roger S. Bagnall et al. (dir.), The Encyclopedia of Ancient History, John Wiley & Sons, (lire en ligne)

- Stella Georgoudi, « Les Douze Dieux des Grecs : variations sur un thème », dans Stella Georgoudi et Jean-Pierre Vernant (dir.), Mythes grecs au figurés, de l'antiquité au baroque, Paris, Gallimard, , p. 43-80

- Pierre Lévêque et Louis Séchan, Les grandes divinités de la Grèce, Paris, Armand Collin, (1re éd. 1966)

- (en) Ian Rutherford, « Canonizing the Pantheon: the Dodekatheon in Greek Religion and its Origins », dans Jan N. Bremmer et Andrew Erskine (dir.), The Gods of Ancient Greece: Identities and Transformations, Édimbourg, Edinburgh University Press, , p. 43-54

- Pierre Sineux, Qu'est-ce qu'un dieu grec ?, Paris, Klincksieck,