Fukuzawa Yukichi

Fukuzawa Yukichi (福澤 諭吉[1], - ) est un penseur de l'ère Meiji. Auteur, écrivain, enseignant, traducteur, entrepreneur et théoricien politique japonais ayant créé l’université Keio, ses idées sur le gouvernement et les institutions sociales eurent une influence importante sur le Japon en pleine mutation de l’ère Meiji. Il est considéré comme l’un des fondateurs du Japon moderne.

| Naissance | Dōjima (d) (province de Settsu, shogunat Tokugawa) |

|---|---|

| Décès |

(à 66 ans) Shiba-ku (d) (Tokyo, Empire du Japon) |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

福澤諭吉 |

| Nom de naissance |

範 |

| Pseudonyme |

明治卅弐年後之福翁 |

| Prénom social |

子囲 |

| Nom de pinceau |

三十一谷人 |

| Nationalité | |

| Domicile |

福澤諭吉旧居 (d) |

| Formation | |

| Activités | |

| Enfant |

福澤光 (d) |

| Parentèle |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Maîtres |

Ogata Kōan, Moriyama Einosuke, 白石照山 (d) |

Situation de l’Occident, Bunmeiron no Gairyaku, L'Appel à l'étude (d), 西洋旅案内 (d), 窮理図解 (d) |

Son portrait illustre les billets de banque de 10 000 yens.

.jpg.webp)

Biographie

Fukuzawa Yukichi est né le , sur l'île de Kyūshū. Il est le dernier fils d'une famille de samouraïs peu fortunée et de rang inférieur du clan Okudaira de Nakatsu[2] - [3]. Sa famille habite à Osaka, une ville qui est à l’époque la capitale commerciale du Japon. À la suite du décès prématuré de son père en 1836[2], qui était également un lettré confucéen, sa famille perd une bonne part de ses moyens de subsistance.

Durant ses années de formation, Fukuzawa est fortement influencé par son maître : Shōzan Shiraishi, un lettré du confucianisme et connaisseur de la dynastie Han[4]. Pour ses 19 ans, en 1854, peu après l’arrivée au Japon du commodore Matthew C. Perry, son frère lui demande de partir pour Nagasaki, ville portuaire où se situe le port néerlandais, afin qu’il rentre dans une école pour commencer des études néerlandophones (rangaku). Il lui donne pour consigne d’apprendre le néerlandais de manière qu’il puisse étudier la conception des canons et des armes à feu européens[5] - [6].

Bien qu’il se rende à Nagasaki, il n’y reste pas longtemps car il ne tarde pas à y dépasser son hôte, Okudaira Iki[7]. Ce dernier tente de se débarrasser de Fukuzawa en écrivant une lettre prétendant que sa mère est malade. Mais, découvrant la supercherie, Fukuzawa se rend à Edo pour y continuer ses études, car il sait qu’il ne serait pas en mesure de le faire chez lui, à Nakatsu[8]. À son retour à Osaka, son frère le persuade de rester et il devient un étudiant de l’école Tekijuku, dirigée par Ogata Kōan, un savant des études rangaku[9] - [6]. Fukuzawa y étudie pendant trois années, période pendant laquelle il parvient à maîtriser parfaitement le néerlandais[3]. En 1858, il est nommé professeur de néerlandais des vassaux du domaine de Nakatsu qu'il enseigne dans le quartier de Tsukiji, à Edo[10].

L’année suivante, le Japon ouvre trois ports aux navires américains et européens, et Fukuzawa, intrigué par la civilisation occidentale, va à Kanagawa afin de les rencontrer. À son arrivée, il se rend compte que quasiment tous les marchands européens parlent anglais et non pas néerlandais. Il se lance alors dans l’apprentissage de l’anglais, mais à l’époque les interprètes anglais-japonais sont rares et il n’existe pas encore de dictionnaires, autant de barrières freinant ses études.

En 1858, riche de son observation du système d'enseignement occidental aux États-Unis lors de son séjour d'études à l'Université Brown, il fonde une école privée d'études occidentales qui deviendra par la suite l'université Keiō[6].

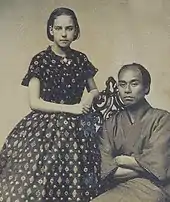

En 1859, le shogunat envoie sa première mission diplomatique aux États-Unis[3] - [6]. Fukuzawa se porte volontaire, offrant ses services à l’amiral Kimura Yoshitake en tant qu'assistant du magistrat de la marine[10]. Le navire de Kimura, le Kanrin Maru, arrive en Californie, à San Francisco, en 1860[10]. La délégation y reste un mois, période au cours de laquelle Fukuzawa se fait prendre en photo avec une jeune fille américaine (la fille du photographe), et où il se procure une copie d’un dictionnaire Webster, grâce auquel il peut alors commencer sérieusement son étude de l’anglais.

À son retour en 1860, Fukuzawa devient traducteur officiel du shogunat Tokugawa[10]. Peu de temps après sort sa première publication, un dictionnaire anglais-japonais qu’il appelle « Kaei Tsūgo » (une traduction effectuée à partir d’un dictionnaire chinois-anglais), la première publication d’une longue série de livres. En 1862, il visite l’Europe en prenant part au voyage comme l’un des deux traducteurs de la première mission diplomatique japonaise en Europe, une délégation forte de 40 personnes[3] - [6]. Pendant son année en Europe, cette délégation conduit des négociations avec la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse et enfin la Russie. Dans ce dernier pays, les négociations portant sur l’extrémité méridionale de Sakhaline, une île située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, au large de la Sibérie, échouent.

Les informations récoltées au cours de ce voyage résultent en la publication de son œuvre majeure « Situation de l’Occident » (西洋事情, Seiyō Jijō), qu’il publie en dix volumes en 1867, 1868 et 1870[3] - [6]. Le premier volume est tiré à 250 000 exemplaires. Ces livres décrivent la civilisation occidentale et ses institutions en des termes simples et faciles à comprendre, et ils deviennent alors des best-sellers du jour au lendemain. Il est bientôt considéré comme le plus grand expert sur l’Occident, un élément qui l’amène à la conclusion que sa mission dans la vie est d’enseigner à ses compatriotes de nouvelles façons de penser afin de permettre au Japon de résister à l’impérialisme européen. Il se rendit de nouveau aux États-Unis en 1867 pour une mission d'achat de navires de guerre[10].

En 1868, il renomme Keio Gijuku, l’école qu’il avait créée pour enseigner le néerlandais, et à partir de ce moment-là se consacre exclusivement à l’enseignement[3]. Alors que la caractéristique initiale de Keio était celle d’une école privée dédiée aux études occidentales (Keio-gijuku), celle-ci s’est développée jusqu’à établir sa propre université en 1890 sous le nom de l’université Keio, devenant un leader dans l’enseignement supérieur japonais[6].

En 1872, il fonde à Tsushima une académie d'étude du Hangeul, afin de ressusciter cette langue populaire coréenne qui avait virtuellement disparu de Corée en raison de sa féroce prohibition par les lettrés oligarques Yangban (peines de mort pour tous ceux détenant un livre en Hangeul...). Il étudia ainsi les documents et la littérature disponibles à l'époque, créant ainsi le Hangeul moderne, qui fut enseigné par la suite dans les milliers d'écoles construites par les Japonais, lors de l'annexion du royaume Joseon.

Le , avec un certain nombre d'intellectuels éclairés comme Arinori Mori (1847-1889), qui fut ministre de l'instruction publique, il fonde une école de pensée : la Meirokusha, qui se donne pour mission de « favoriser la civilisation et l'éclaircissement », et d'introduire l'éthique occidentale et les éléments de la civilisation occidentale au Japon[6]. Il est également connu pour ses critiques à l'égard de Kaishu Katsu dans Yase gaman no setsu (« Esprit de défi viril »)[10].

Fukuzawa Yukichi meurt le [3] ; il est enterré au Zenpuku-ji, dans le quartier de Azabu à Tokyo. Tous les ans, à la date anniversaire de sa mort, les anciens étudiants de l’université Keio lui rendent hommage au cours d'une cérémonie commérative dans l'enceinte de ce haut lieu de culture qu'il leur a laissé en héritage.

Œuvres

Les écrits de Fukuzawa figurent parmi les plus avant-gardistes de l’ère Meiji. Entre 1872 et 1876, il publie 17 tomes de Gakumon no Susume (« L’appel à l’étude »)[3]. Dans ces textes, Fukuzawa explique pourquoi il est important de comprendre le principe de l‘égalité des chances et pourquoi les études sont la clef de la réussite. Ardent partisan de l’éducation, il croyait en l’établissement de bases intellectuelles solides à travers les études et l’application. Son célèbre manuel Sekai Kunizukushi (un texte sur les régimes dans le monde dont on traitait peu à l’époque : Afrique, etc.) devient un best-seller et est utilisé comme manuel scolaire officiel.

Dans ses écrits de sa série Gakumon no Susume, et influencée par la publication « Elements of Moral Science » (1835, 1856 ed.) de Francis Wayland, président de l’université Brown, Fukuzawa défend l’un des principes majeurs qui lui sera associé « l’indépendance nationale grâce à l’indépendance individuelle ». En acquérant son indépendance, un individu n’a pas à dépendre de la force d’autrui. Grâce à ce principe, Fukuzawa espérait transmettre l’idée de force personnelle au peuple japonais, et, à travers cette force personnelle, construire une nation en mesure de rivaliser avec toutes les autres. D’après lui, les sociétés occidentales étaient devenues puissantes, comparativement aux autres pays à l’époque, parce qu’elles favorisaient l’éducation, l’individualisme (l’indépendance), la concurrence et les échanges d’idées.

Fukuzawa a également publié de nombreux essais et ouvrages critiques. L’on peut citer comme exemple représentatif Bunmeiron no Gairyaku (« Ébauche d'une théorie de la civilisation »), publié en 1875, livre dans lequel il détaille sa propre théorie de la civilisation[3]. Il avait été influencé par l’ouvrage de François Guizot "Histoire de la civilisation en Europe" (publié en 1828 en français et traduit en anglais en 1848). D’après Fukuzawa, la civilisation est relative au temps et aux circonstances. Par exemple, la Chine était relativement civilisée en comparaison avec certains pays africains, et les nations européennes étaient les plus civilisées. Des membres de la société intellectuelle Meirokusha partageaient les vues de Fukuzawa, lesquelles étaient publiées dans le Meiroku Zasshi (Meiji Six Magazine), une publication qu’il contribua à lancer. Dans ses livres et journaux, il traitait fréquemment du mot « civilisation » et de sa signification. Il prônait des changements en direction de la « civilisation », un terme qui pour lui impliquait le bien-être matériel et spirituel, pouvant élever la condition humaine vers de plus hautes sphères. Étant donné que ce bien-être matériel et spirituel correspondait à la connaissance et à la vertu, « aller en direction de la civilisation » signifiait l’avancement et la poursuite de la connaissance et de la vertu elles-mêmes. Il prétendait que l’on pouvait trouver la réponse à la vie où à une situation donnée grâce à la « civilisation », et que les différences entre le faible et le puissant ainsi qu’entre le petit et le grand étaient seulement dues à des différences au niveau de leurs connaissances et de leur éducation. D’après lui, au lieu d’importer des armes et des équipements le Japon devait se faire le chantre de l’acquisition de connaissances, ce qui conduirait finalement à l’acquisition des besoins matériels. Il soutenait également le concept japonais consistant à être pratique ou pragmatique (実学, jitsugaku), et la construction de ce qui est essentiel et utile à autrui. En résumé, le concept de civilisation pour Fukuzawa consistait principalement en l’approfondissement de la connaissance et de l’éducation.

Critiques

Fukuzawa fut accusé par certains de soutenir l’impérialisme japonais à cause de son essai Datsu-A Ron (« Fuite d’Asie »), publié en 1885, où sa pensėe est résumée par la formule "Datsu-A, nyû-O" ("Quitter l'Asie, intégrer l'Occident") et aussi en relation avec la première guerre Sino-Japonaise (1894-1895). Pourtant, Datsu-A Ron était en fait une réponse à une tentative avortée par des Coréens d’organiser une faction effective de réformateurs, une tentative qu’il avait soutenue. La publication de cet essai représentait le retrait de son soutien. Malgré tout, l’assistance fournie aux Coréens radicaux à l’époque n’avait jamais eu pour but d’aboutir à une complète indépendance pour la péninsule, mais au contraire cherchait à amener la Corée sous l’influence toujours grandissante du Japon. Cela fut clairement démontré par les jeux de pouvoir entrepris en Corée à la fois par les Coréens soutenus par Fukuzawa et l’armée impériale japonaise pendant la première guerre Sino-Japonaise.

D’après le livre Fuzawa Yukichi no Shinjitsu ("La vérité de Fukuzawa Yukichi"), de Yō Hirayama, une telle opinion est un malentendu dû à l’influence de Mikiaki Ishikawa, auteur d’une biographie de Fukuzawa (1932) et le compilateur de ses œuvres complètes (1925–1926 et 1933–1934). D’après Hirayama, Ishikawa a ajouté dans cette biographie des éditoriaux anonymes dans les œuvres complètes, ainsi que des matériaux historiquement imprécis. En fait, d'après Hirayama, Fukuzawa aurait critiqué les gouvernements chinois et coréens, mais il n’avait pas d’attitude discriminatoire à l’encontre des peuples chinois ou coréens. Les déclarations dépréciatives attribuées à Fukuzawa serait dues à Ishikawa.

Il est important de distinguer le contenu présent dans les œuvres complètes de Fukuzawa Yukichi (1958-1964), volumes 1 à 7, de celui apparaissant dans les volumes 8 à 16. Les sept premiers volumes contiennent des œuvres signées, mais les éditoriaux de Jiji Shinpō du volume 16 furent écrits six mois après la mort de Fukuzawa, ce dernier ne peut donc en être l’auteur.

Legs

La plus importante contribution de Fukuzawa aux efforts de réforme se présente sous la forme d’un journal nommé Jiji shimpō (時事新報, "Événements courants"), lancé par ses soins en 1882, après avoir été poussé par Inoue Kaoru, Ōkuma Shigenobu, et Itō Hirobumi de diffuser son influence auprès du peuple à travers l’édition. Tous s’entendaient sur le point que le gouvernement devait consister en une assemblée nationale, et, lorsque les réformes débutèrent, Fukuzawa, dont la renommée était déjà indiscutable, lança la production de Jiji Shinpo, un journal qui eut une grande circulation, encourageant le peuple à se développer lui-même et à adopter une attitude politique modérée envers les changements en cours à l’intérieur des structures sociales et politiques japonaises. Il traduisit de nombreux livres et journaux en japonais sur une grande gamme de sujets, dont la chimie, les arts, l’armée et la société, et publia lui-même un grand nombre de livres et de journaux décrivant la société occidentale, sa philosophie, ses changements, etc.

Les idées de Fukuzawa sur la force de l’individu et sa connaissance de la théorie politique occidentale, telles que présentées dans ses écrits, étaient essentielles quant à la motivation du peuple japonais à embrasser le changement. Il peut être considéré comme l’une des personnalités les plus influentes en ce qui concerne la modernisation du Japon et l’un des intellectuels les plus progressistes de son pays. Il est considéré comme l’un des leaders de la Restauration Meiji. Fukuzawa n’a jamais accepté le moindre poste au sein du gouvernement et est resté un citoyen indépendant toute sa vie. À sa mort, il fut révéré comme l’un des fondateurs du Japon moderne. Toutes ses œuvres furent écrites et publiées à une époque charnière de la société japonaise et d’incertitude pour le peuple japonais quant à leur futur après la signature de traités inégaux avec les puissances occidentales, la réalisation de la faiblesse du gouvernement japonais de l’époque (Tokugawa Shogunate) et de son incapacité à repousser les influences américaines et européennes. Il faut aussi noter qu’il existait des groupes de samouraïs farouchement opposés aux Américains, aux Européens et leurs alliés par le biais d’assassinats et de destructions diverses. Fukuzawa craignait pour sa vie car l’un de ces groupes de samouraïs avait tué un de ses collègues pour s’être fait l’avocat de politiques similaires à celles prônées par Fukuzawa. Ce dernier écrivit à une époque où le peuple japonais ne savait pas s’il devait ressentir de l’amertume à la suite de la signature de traités inégaux avec les Américains et Européens et à l’impérialisme occidental se trouvant à sa porte, ou s’il se devait de comprendre l’Occident et aller de l’avant. Fukuzawa contribua grandement au succès final des forces pro-modernisation.

Fukuzawa figure sur les billets de 10 000 yens utilisés actuellement et a été comparé à Benjamin Franklin aux États-Unis, une comparaison intéressante quand on sait que ce dernier figure sur les billets de 100 dollars américains. Bien que tous les autres personnages apparaissant sur les billets de banque japonais aient été remplacés par d’autres portraits, lors de l’introduction de nouveaux designs, celui de Fukuzawa est le seul à avoir été conservé, sur le billet de 10 000 yens.

L’ancienne demeure de Yukichi Fukuzawa dans la ville de Nakatsu, préfecture de Ōita, a été désignée patrimoine culturel national. Sa maison et le mémorial qui lui est consacré sont les principales attractions de la ville.

Yukichi Fukuzawa croyait fermement que l’éducation occidentale était supérieure à l’éducation japonaise. Malgré tout, il n’aimait pas l’idée de tenir des débats au parlement. Dès 1860, il voyagea en Europe et aux États-Unis. Il pensait que le problème du Japon tenait à la faible valeur accordée aux mathématiques et à la science, et que les Japonais souffraient « d’un manque d’indépendance ». Avec Shigenobu Ōkuma et Jō Niijima, il compte parmi les grands éducateurs de l'ère Meiji.

On peut résumer sa pensée par le mot « indépendance ». Yukichi Fukuzawa pensait que l’indépendance nationale était le cadre de la société en Occident. Mais, pour parvenir à atteindre cette indépendance, à la fois nationale mais aussi personnelle, Fukuzawa se fit l’avocat du savoir occidental. Il pensait que la vertu publique s’accroîtrait en même temps que le niveau d’éducation de la population.

Yukichi Fukuzawa avec la fille du studio photo, San Francisco

Yukichi Fukuzawa avec la fille du studio photo, San Francisco Monument indiquant son lieu de naissance à Fukushima-ku, arrondissement d'Osaka

Monument indiquant son lieu de naissance à Fukushima-ku, arrondissement d'Osaka

Citations

« On dit que les cieux ne créent pas un homme au-dessus des autres hommes ou en dessous des autres hommes. »

— L'Appel à l'étude

« Mais que faut-il entendre par « civilisation » ? Au sens large, le terme n'implique pas seulement la jouissance des améliorations dues au progrès dans la vie de tous les jours, mais aussi le développement des connaissances et la pratique de la vertu afin d'élever la vie humaine à un plan supérieur. Autrement dit, le terme « désigne à la fois l'acquisition du bien-être matériel et l'élévation de l'esprit humain » mais, « comme le bien-être et le raffinement de l'humanité sont le résultat du savoir et de la vertu, la civilisation se définit, en dernière analyse, comme le progrès de l’humanité dans la connaissance et la vertu » »

— Ébauche d’une théorie de la civilisation

Notes et références

- Depuis 1946, on écrit son nom 福沢 en remplaçant le deuxième caractère, traditionnel, par son équivalent simplifié moderne. C'est le cas sur les billets de banque.

- Fukuzawa et Kiyooka 2007, p. 1.

- (en) Bibliothèque nationale de la Diète, « Fukuzawa, Yukichi » [« Fukuzawa Yukichi »], sur www.ndl.go.jp, (consulté le ).

- Fukuzawa et Kiyooka 2007, p. 7.

- Fukuzawa et Kiyooka 2007, p. 21-22.

- Hunter 1984, p. 47.

- Fukuzawa et Kiyooka 2007, p. 22-23.

- Fukuzawa et Kiyooka 2007, p. 24-29.

- Fukuzawa et Kiyooka 2007, p. 34-35.

- (en) Bibliothèque nationale de la Diète, « Yukichi Fukuzawa », sur Japan search, (consulté le )

À voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- L'Appel à l'étude (学問のすゝめ, Gakumon no susume), 1872-1876, édition complète, traduit, annoté et présenté par Christian Galan, Paris, Les Belles Lettres, avril 2018, 220 p.

- Ébauche d'une théorie de la civilisation (文明論之概略, Bunmeiron no gairyaku), 1875.

- La Vie du vieux Fukuzawa racontée par lui-même (福翁自伝, Fukuōjiden), 1899, traduit par Marie-Françoise Tellier, Albin Michel 2007. (ISBN 978-2-226-17109-2).

- Plaidoyer pour la modernité : introduction aux œuvres complètes, traduit par Marion Saucier, CNRS 2008. (ISBN 978-2271067364) - (podcast présentant cet ouvrage).

- Y. Obataya, S. Guex, "Fukuzawa Yukichi et l'Asie", in Japon colonial, 1880-1930. Les voix de la dissension éd. par P.-F. Souyri (Paris, 2014), p. 33-35, suivi de Fukuzawa Yukichi (trad. par Y.O. et S.G.), "Pour un rapprochement avec les Chinois", p. 37-39.

- (en) Yukichi Fukuzawa (trad. du japonais par Eiichi Kiyooka, préf. Albert Craig), The Autobiography of Yukichi Fukuzawa [« 福翁自伝 »] [« Autobiographie de Fukuzawa Yukichi »], New York, Columbia University Press, (1re éd. 1966), 477 p. (ISBN 978-0-231-13986-1 et 0231139861, OCLC 935609348).

- (en) Janet Hunter, Concise Dictionary of Modern Japanese History [« Dictionnaire compact de l'histoire moderne du Japon »], Berkeley, University of California Press, , 347 p. (ISBN 978-0-520-04557-6 et 0520045572, OCLC 750847315, lire en ligne).

Liens externes

- (fr) Nishikawa, Shunsaku (西川俊作) FUKUZAWA YUKICHI (1835-1901) (Archive). Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée (Paris, UNESCO : Bureau international d’éducation), vol. XXIII, n° 3-4, septembre-décembre 1993, p. 501-515. - Biographie par l'UNESCO

- (fr) Lefebvre, Isabelle. «La révolution chez Fukuzawa et la notion de jitsugaku Fukuzawa Yukichi sous le regard de Maruyama Masao» (Archive). Cipango. 19 | 2012 : Le Japon et le fait colonial II. p. 79-91.

- (fr) Maruyama, Masao (丸山真雄). «Introduction aux recherches philosophiques de Fukuzawa Yukichi» (Archive). Cipango. 19 | 2012 : Le Japon et le fait colonial II. p. 191-217. Traduction du japonais vers français de Isabelle Lefebvre.

- (ja) Version originale : Maruyama, Masao. «Fukuzawa ni okeru «jitsugaku» no tenkai. Fukuzawa Yukichi no tetsugaku kenkyū josetsu» (福沢に於ける「実学」の展開、福沢諭吉の哲学研究序説), March 1947, in Maruyama Masao shū (丸山真雄集), vol. xvi, Tōkyō, Iwanami Shoten, (1997), 2004, p. 108-131.