Fosse n° 2 des mines de Marles

La fosse no 2 dite Saint-Émile ou Émile Rainbeaux de la Compagnie des mines de Marles est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Marles-les-Mines. Un puits no 1 est foncé à partir de 1853, l'eau désagrège le terrain et le cuvelage s'effondre en juin 1854. Un puits no 2 est entrepris à cinquante mètres au sud-est à partir de , et bien que le passage du niveau d'eau présente de grande difficultés, la base du cuvelage est établie le 15 octobre 1856 dans le terrain houiller à la profondeur de 83 mètres. La fosse commence à produire en 1858, et est rapidement très productive.

| Fosse no 2 des mines de Marles dite Saint-Émile ou Émile Rainbeaux | |||

.JPG.webp) La fosse no 2 en 2011. | |||

| Avaleresse n° 1 | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 50,503904, 2,506276 | ||

| Début du fonçage | 1853 | ||

| Profondeur | 55 mètres | ||

| Remblaiement ou serrement | juin 1854 | ||

| Puits n° 2 | |||

| Coordonnées | 50,503567, 2,506733[BRGM 1] | ||

| Début du fonçage | et 1907 | ||

| Mise en service | 1858 (abandon de 1866 à 1907) 1917 |

||

| Profondeur | 506 mètres | ||

| Étages des accrochages | 175 et 285 mètres | ||

| Arrêt | 1974 (service et aérage) | ||

| Remblaiement ou serrement | 1974 | ||

| Administration | |||

| Pays | France | ||

| Région | Hauts-de-France | ||

| Département | Pas-de-Calais | ||

| Commune | Marles-les-Mines | ||

| Caractéristiques | |||

| Compagnie | Compagnie des mines de Marles | ||

| Groupe | Groupe d'Auchel Groupe d'Auchel-Bruay |

||

| Unité de production | UP de Bruay | ||

| Ressources | Houille | ||

| Concession | Marles | ||

| Protection | |||

| Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

Le , à huit heures du matin, un fort mouvement se manifeste dans le cuvelage, vers la profondeur de 56 mètres. À neuf heures et demie, trois pièces de cuvelage se détachent, livrant passage à un torrent d'eau. Les travaux de consolidation entrepris deviennent de moins en moins efficaces. Dans la nuit du 2 ou 3 mai, toutes les maçonneries d'alentour, une partie du bâtiment des chaudières, situé à côté, ont été renversées ; le bâtiment en planches du puits s'écroule ; la charpente des molettes, le cylindre d'épuisement et tous les engins, placés au-dessous, disparaissent en quelques instants. En même temps, un vaste cratère d'éboulement de trente à 35 mètres de diamètre et de dix à onze mètres de profondeur s'ouvre dans le sol autour de l'axe du puits. Le sol lui-même se fissure tout autour de ce cratère jusqu'à dix ou quinze mètres au-delà de ses bords. Une demi-heure environ, à la suite de l'éboulement de la tête du puits, le bâtiment de la machine d'extraction s'écroule à son tour presque complètement, en déterminant la rupture d'un certain nombre de pièces de cette machine, telles que les colonnes, les entablements et les tuyaux à vapeur.

La fosse est alors laissée à l'abandon, aucun procédé connu ne pouvant la remettre en état de marche. En 1875, un certain nombre d'intéressés de la société veulent rouvrir la fosse, mais la réponse des ingénieurs est complètement défavorable à la reprise du puits. Sur les 2 990 hectares de sa concession, 840 hectares sont abandonnés, par peur des venues d'eau dans les chantiers des autres fosses. En 1907, la Compagnie de Marles reprend la fosse, grâce aux nouveaux procédés de la technique, la fosse est de nouveau fonctionnelle en 1908, mais elle est laissée en sommeil jusqu'en 1917, entretemps l'aérage de la fosse no 2 bis nouvellement créée à 830 mètres au sud-sud-ouest. Un puits no 2 ter lui est ajouté à partir de 1917. La fosse no 2 assure ensuite le service et l'aérage.

La Compagnie des mines de Marles est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe d'Auchel. Pendant les travaux de modernisation de la fosse no 2 bis - 2 ter, la fosse no 2 est remise en extraction. La concentration remonte sa dernière berline le , tous les puits sont remblayés cette année-là, y compris le no 2, profond de 506 mètres. Son chevalement et sa machine d'extraction ont été conservés.

Le carreau de fosse est aménagé en espace vert. Le chevalement du puits no 2 et les parties anciennes du bâtiment de la machine d'extraction sont inscrits aux monuments historiques depuis le 6 mai 1992. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête de puits no 2. Le chevalement a été classé le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco.

La première fosse

La fosse no 1 est commencée à Marles-les-Mines en 1853, au diamètre de 4,50 mètres[A 1]. La nappe d'eau est rencontrée à la profondeur de 14 mètres. Le banc d'argile sableuse est assez dur, mais il se désagrège au contact de l'eau[L 1]. À la profondeur de 55 mètres, l'eau désagrège le terrain et le cuvelage s'effondre[A 1], en juin 1854[I 1] - [L 1].

La seconde fosse

Fonçage

Une seconde fosse est alors creusée à cinquante mètres au sud-est de la première en [SA 1]. L'exécution des travaux est confiée à Léonard Micha, sous les ordres de Gabriel Glépin[L 1]. Le passage du niveau d'eau présente d'énormes difficultés, mais la base du cuvelage est établie le 15 octobre 1856 dans le terrain houiller[A 1] à la profondeur de 83 mètres[JC 1]. La venue d'eau maximale a atteint jusqu'à 8 600 hectolitres à l'heure. Le puits est cuvelé de 8,20 mètres de profondeur jusqu'à la tête du terrain houiller[SA 1]. L'orifice du puits est à l'altitude de 55 mètres[JC 1]. Le passage du niveau d'eau a coûté 314 758,47 francs, soit 4 210,18 francs le mètre[C 1].

La fosse est nommée Saint-Émile, en l'honneur d'Émile Rainbeaux, le directeur de la Compagnie de Marles[L 1].

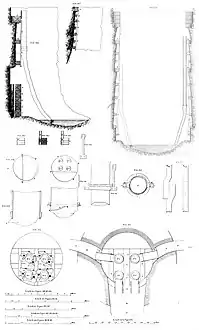

- Schémas détaillés

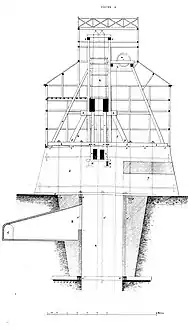

Vue latérale du chevalement.

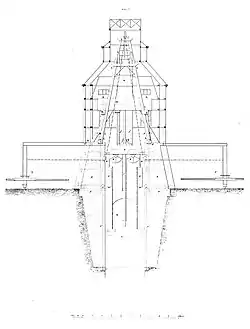

Vue latérale du chevalement. Vue faciale du chevalement.

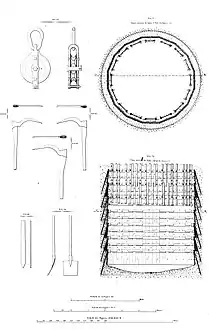

Vue faciale du chevalement. Diamètre du puits, cuvelage, et outillage.

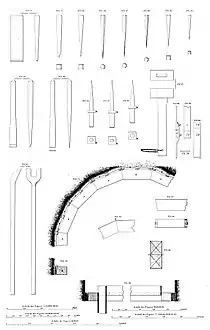

Diamètre du puits, cuvelage, et outillage. Pièces de cuvelage.

Pièces de cuvelage. Pièces dans le puits.

Pièces dans le puits.

Exploitation

.jpg.webp)

La fosse commence à extraire en 1858[C 1]. La production est de 62 487 tonnes en 1865, toutefois, les venues d'eau sont très importantes[A 1]. Le puits est profond de 231 mètres[SA 1]. Les accrochages sont situés à 175 et 225 mètres[SA 1]. Les années passent, et l'eau est toujours aussi présente dans les travaux, faute de moyens, elle est difficile à combattre[L 1].

Éboulement

Le 28 avril 1866, à huit heures du matin, on s'aperçoit qu'un fort mouvement se manifeste dans le cuvelage, vers la profondeur de 56 mètres ; deux pans de cuvelage sont repoussés notablement vers l'intérieur sur une hauteur de cinq mètres[C 2]. L'ingénieur fait arrêter le trait, car l'une des cages ne passe plus qu'en frottant très fort, remonter les ouvriers et exécuter des travaux de consolidation au moyen de longues clames verticales et d'équerres aux angles[C 2] - [C 1].

.jpg.webp)

À neuf heures et demie, trois pièces de cuvelage se détachent, livrant passage à un torrent d'eau. Le terrain inconsistant est entrainé ; il se forme de grands vides derrière le cuvelage qui se desserre et se déforme de plus en plus, d'heure en heure, et les travaux de consolidation qu'on entreprend deviennent de moins en moins utiles[C 2]. Dès le 29, le puits est considéré comme perdu. Gabriel Glépin, arrivé le soir, trouve les clames relevées et recourbées, les guides des cages repoussés par la chute des pièces de cuvelage. Il conseille d'arracher ces clames et de couper les guides, de manière à pouvoir travailler à la réparation du cuvelage[C 2]. Toute la nuit se passe sans pouvoir parvenir à détacher les clames. Le lendemain matin, le puits n'est pas encore accessible au-dessous des vides qu'il est si important d'obstruer pour arrêter l'écroulement du terrain[C 2].

On essaye d'arriver à ce résultat par le goyau. Mais le vide, derrière le cuvelage, s'agrandissant de plus en plus, les cadres se mettent en mouvement, et le 30, vers onze heures et demie du matin, de nouvelles chutes de cuvelage ont lieu, et les ouvriers, occupés dans le puits, n'échappent que par miracle[C 2]. La fosse continue à se décuveler progressivement et par intermittences plus ou moins prolongées. Vers trois heures et demie de l'après-midi, Gabriel Glépin descend avec le maître porion par le tonneau ; il peut voir la tête des éboulements, reconnaître que le cuvelage inférieur a disparu presque complètement[C 2], que des excavations considérables se sont produites, et qu'aucun travail humain n'est possible[C 3]. L'éboulement de la fosse est inévitable.

Cet éboulement se produit complètement en effet, dans la nuit du 2 ou 3 mai[C 3]. Toutes les maçonneries d'alentour, une partie du bâtiment des chaudières, situé à côté, ont été renversées ; le bâtiment en planches du puits s'écroule ; la charpente des molettes, le cylindre d'épuisement et tous les engins, placés au-dessous, disparaissent en quelques instants. En même temps, un vaste cratère d'éboulement de trente à 35 mètres de diamètre et de dix à onze mètres de profondeur s'ouvre dans le sol autour de l'axe du puits[C 3]. Le sol lui-même se fissure tout autour de ce cratère jusqu'à dix ou quinze mètres au-delà de ses bords. Une demi-heure environ, à la suite de l'éboulement de la tête du puits, le bâtiment de la machine d'extraction, situé à une dizaine de mètres environ par derrière, s'écroule à son tour presque complètement, en déterminant la rupture d'un certain nombre de pièces de cette machine, telles que les colonnes, les entablements et les tuyaux à vapeur[1] - [C 3].

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Abandon

La perte du puits de Marles, où l'on n'a eu à déplorer la mort de personne, est un véritable désastre pour les Compagnies des 70 et des 30 %[C 3]. Cependant, des circonstances favorables leur permettent d'y remédier promptement, puisque la fosse no 3 est mise en exploitation, et les mineurs y sont mutés. Mais ce n'est pas seulement un puits productif qui est anéanti, c'est encore une partie importante de la concession, par suite de ses richesses, qui est stérilisée, par la nécessité de laisser inexploités, non seulement le champ de ce puits, mais des espontes considérables pour l'isoler des autres travaux[C 3]. On abandonne ainsi 840 hectares sur les 2 990 que comprend la concession, soit plus du quart, et dans une partie très productive[C 3].

Aussi, dès 1867, Gabriel Glépin propose de relever et de rétablir complètement le puits éboulé[C 3]. Il indique même les moyens à employer, tout en ne se dissimulant pas les immenses difficultés qu'une telle reconstruction aurait présenté[C 3], difficultés que, selon lui, l'art des mines saurait surmonter. Il n'a pas été donné suite alors à ce projet[C 4].

En 1875, un certain nombre d'intéressés de la Société d'exploitation soulèvent à nouveau la question de reprise de la fosse écroulée de Marles, à cause des dangers que les travaux inondés pourraient faire courir, soit aux travaux de cette concession, soit à ceux des concessions voisines[C 4]. Cette question a été soumise à une commission d'ingénieurs composée de Messieurs de Clercq, de Bracquemont, Alayrac et Lamborot, à laquelle a été remis un mémoire de M. Callon, exposant les faits et posant les points à examiner. La réponse des ingénieurs est complètement défavorable à la reprise du puits ; elle est motivée sur les considérations suivantes[C 4] :

Premièrement, la reprise paraît impraticable par aucun des procédés actuellement connus. Elle présenterait des difficultés immenses, exigerait des dépenses énormes, sans assurance de réussite. La fosse même reconstruite n'offrirait aucune sécurité et il y aurait toujours à craindre d'y voir la même catastrophe s'y renouveler[C 4]. Deuxièmement, les travaux des puits actuels sont arrêtés à 500 mètres du lac souterrain de la fosse no 2, de manière à laisser une esponte de cette épaisseur. Du côté de la concession de Bruay, cette esponte est de 1 000 mètres. Il n'y a donc aucun danger à redouter pour les travaux actuels de Marles et de Bruay[C 4]. Enfin troisièmement, la superficie de la concession de Maries est de 2 990 hectares et le périmètre abandonné est de 840 hectares, il reste à exploiter 2 150 hectares pouvant suffire à sept grands sièges d'exploitation, trois sont ouverts, il en reste quatre à ouvrir, avant de songer à reprendre le puits écroulé. On peut donc attendre longtemps avant de reprendre ce puits[C 4].

La Compagnie de Marles a donc agi sagement en abandonnant le puits no 2, et en ajournant sa reprise à un avenir éloigné[2] - [C 5].

Reprise de la fosse

En 1907, la Compagnie de Marles décide de rouvrir la fosse no 2[A 2]. Celui-ci est déblayé, et grâce aux progrès de la technique, la fosse est terminée en 1908. L'extraction ne reprend qu'en 1917, puisqu'entretemps, la fosse no 2 assure l'aérage de la fosse no 2 bis[A 2], établie 830 mètres au sud-sud-ouest[note 2].

La Compagnie des mines de Marles est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe d'Auchel[B 1]. La fosse no 2 sert au service et à l'aérage, mais elle assure l'extraction au début des années 1950 lorsque la fosse no 2 bis - 2 ter est modernisée. La concentration extrait sa dernière gaillette le , la fosse no 2 n'a plus aucune utilité, et son puits, profond de 506 mètres, est remblayé en 1974[B 1] - [3].

Reconversion

Le chevalement du puits no 2 et les parties anciennes du bâtiment de la machine d'extraction font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [4]. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête de puits no 2. L'emplacement de l'avaleresse no 1 n'est en revanche pas indiqué. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[5]. Le chevalement du puits no 2 fait partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Il constitue le site no 101[6].

.JPG.webp) Puits no 2, 1854 - 1974.

Puits no 2, 1854 - 1974..JPG.webp) La tête de puits matérialisée no 2.

La tête de puits matérialisée no 2..JPG.webp) La salle des machines.

La salle des machines..JPG.webp) Une cage, juste au-dessus de l'orifice du puits.

Une cage, juste au-dessus de l'orifice du puits..JPG.webp) Vue globale du chevalement et de la salle des machines.

Vue globale du chevalement et de la salle des machines..JPG.webp) Le chevalement vu en contre-plongée.

Le chevalement vu en contre-plongée.

Les cités

Des cités, ainsi qu'une église et des écoles, ont été construites au début du XXe siècle afin de loger les mineurs des fosses nos 2 et 2 bis - 2 ter. Ces cités sont très étendues.

.JPG.webp) Des habitations destinées à la démolition.

Des habitations destinées à la démolition..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations en plain-pied.

Des habitations en plain-pied..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations post-Nationalisation.

Des habitations post-Nationalisation..JPG.webp) Des habitations post-Nationalisation.

Des habitations post-Nationalisation.

Notes et références

- Notes

- L'inscription aux monuments historiques concerne le chevalement du puits no 2 et les parties anciennes du bâtiment de la machine d'extraction, tandis que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne le chevalement.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- Gabriel Glépin, De l'établissement des puits de mines dans les terrains ébouleux et aquifères (texte) : Construction et éboulement des fosses de Marles (Pas-de-Calais), Librairie Polytechnique de J. Baudry, éditeur, Paris, , 385 p. (lire en ligne)

- Rapport des Ingénieurs chargés par la Compagnie des mines de Marles de traiter la question de la reprise de la fosse de Marles, 1875.

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 2 des mines de Marles », http://minesdunord.fr/

- « Chevalement du puits no 2 de la Compagnie des mines de Marles », notice no PA00108470, base Mérimée, ministère français de la Culture

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », http://dpsm.brgm.fr/,

- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 152

- Dubois et Minot 1991, p. 156

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1880, p. 255

- Vuillemin 1880, p. 234

- Vuillemin 1880, p. 235

- Vuillemin 1880, p. 236

- Vuillemin 1880, p. 237

- Références à Gabriel Glépin, De l'établissement des puits de mines dans les terrains ébouleux et aquifères (texte) : Construction et éboulement des fosses de Marles (Pas-de-Calais),

- Glépin, p. 5

- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Béthune, vol. III, Imprimerie nationale, Paris,

- Gosselet 1911, p. 146

- Références à Bertrand Cocq et Guy Dubois, Histoire des mines de l'Artois, Imprimerie Léonce Deprez à Béthune,

- Cocq et Dubois 1982, p. 55

- Références à Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique de Béthune, Imprimerie nationale, Paris,

- Soubeiran 1898, p. 284

Voir aussi

Articles connexes

- Compagnie des mines de Marles

- Groupe d'Auchel

- Liste des monuments historiques du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

- Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais classés au patrimoine mondial de l'Unesco, site no 101

- Liste des chevalements subsistants du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

- Liste des chevalements subsistants en France

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 152-156.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I : Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la houille dans ce nouveau bassin, Imprimerie L. Danel, Lille, , 348 p. (lire en ligne), p. 234-237, 255.

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Béthune, vol. III, Imprimerie nationale, Paris, , p. 146.

- Gabriel Glépin, De l'établissement des puits de mines dans les terrains ébouleux et aquifères (texte) : Construction et éboulement des fosses de Marles (Pas-de-Calais), Librairie Polytechnique de J. Baudry, éditeur, Paris, , 385 p. (lire en ligne).

- Gabriel Glépin, De l'établissement des puits de mines dans les terrains ébouleux et aquifères (atlas) : Construction et éboulement des fosses de Marles (Pas-de-Calais), Librairie Polytechnique de J. Baudry, éditeur, Paris, (lire en ligne).

- Bertrand Cocq et Guy Dubois, Histoire des mines de l'Artois, Imprimerie Léonce Deprez à Béthune, , 162 p., p. 55.

- Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique de Béthune, Imprimerie nationale, Paris, , 399 p. (lire en ligne), p. 284.