Fosse n° 2 - 2 bis des mines de Dourges

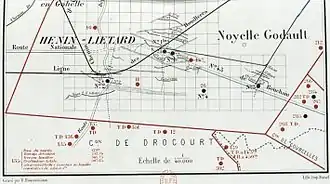

La fosse no 2 - 2 bis dite Sainte-Henriette de la Compagnie des mines de Dourges est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Hénin-Beaumont. La fosse no 1 est commencée en , par une méthode de fonçage originale, mais des venus d'eau trop forte ont cassé le cuvelage, et le puits a été ensablé. La fosse no 1 est abandonnée à l'état d'avaleresse en . Une fosse no 1 bis, plus tard renommée no 2 est entreprise immédiatement après à quarante mètres à l'ouest, et entre en exploitation en . La Compagnie de Dourges ouvre ensuite d'autres fosses dans la concession. Des habitations sont bâties près de la fosse. Deux terrils nos 87 et 92 sont édifiés au nord de la fosse. Un puits no 2 bis est ajouté à partir de 1901 à 455 mètres à l'est du puits no 2, et opérationnel en . La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale. Le puits no 2 est reconstruit avec un chevalement en béton armé.

| Fosse no 2 - 2 bis des mines de Dourges dite Sainte Henriette | |||

.jpg.webp) Photochrome du puits no 2 et de ses installations. | |||

| Avaleresse n° 1 | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 50,420434, 2,963677[BRGM 1] | ||

| Début du fonçage | |||

| Profondeur | 104 mètres | ||

| Remblaiement ou serrement | |||

| Puits n° 2 | |||

| Coordonnées | 50,420492, 2,963058[BRGM 2] | ||

| Début du fonçage | août 1854 | ||

| Mise en service | |||

| Profondeur | 525 mètres | ||

| Étages des accrochages | 180, 210, 291 et 350 mètres | ||

| Arrêt | 1967 | ||

| Remblaiement ou serrement | 1967 | ||

| Puits n° 2 bis | |||

| Coordonnées | 50,420069, 2,969497[BRGM 3] | ||

| Début du fonçage | 1901 | ||

| Profondeur | 758 mètres | ||

| Arrêt | 1970 (extraction) | ||

| Remblaiement ou serrement | 1971 | ||

| Administration | |||

| Pays | France | ||

| Région | Hauts-de-France | ||

| Département | Pas-de-Calais | ||

| Commune | Hénin-Beaumont | ||

| Caractéristiques | |||

| Compagnie | Compagnie des mines de Dourges | ||

| Groupe | Groupe d'Hénin-Liétard Groupe Centre |

||

| Unité de production | UP de Courrières | ||

| Ressources | Houille | ||

| Concession | Dourges | ||

| Protection | |||

| Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

La Compagnie des mines de Dourges est nationalisée en 1946, et la fosse no 2 - 2 bis intègre le Groupe d'Hénin-Liétard. La fosse no 2 - 2 bis devient un siège de concentration grâce à sa position centrale, et aux usines situées sur le carreau. Elle concentre l'exploitation des fosses nos 7 - 7 bis en 1948, 6 et 6 bis en 1951, 3 - 3 bis en 1955, et 4 - 4 bis en 1957. Les installations du puits no 2 bis sont modernisées. La cokerie ferme en 1958. Le lavoir cesse son activité en 1962. le puits no 2 est remblayé en 1967, la fosse ferme en 1970, et le puits no 2 bis est remblayé l'année suivante. Son chevalement est détruit en 1974, celui du puits no 2 l'est dix ans plus tard. Le sommet du terril no 92 est exploité.

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits nos 2 et 2 bis. Les cités ont été rénovées. Les terrils sont des espaces naturels. Les bureaux sont détruits en 2011, il ne subsiste plus que la salle des machines du puits no 2 bis. Le site pourrait accueillir le Réseau Express Grand Lille. L'église et son presbytère sont inscrits aux monuments historiques le 25 novembre 2009. La cité-jardin Foch, les cités-jardins Bruno ancienne et nouvelle, l'église Saint-Stanislas, le presbytère, l'école, la salle des fêtes, ainsi que les terrils nos 87 et 92, ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'avaleresse no 1

La fosse no 1 est situé à l'extrémité est de la ville d'Hénin-Liétard, devenue Hénin-Beaumont, contre la route nationale no 43, de Lens à Douai, est commencée en , sous la direction de Louis-Georges Mulot, entrepreneur de sondages[SB 1].

Il a voulu creuser le puits au trépan, en le traitant comme un forage de très grande section. Le diamètre de quatre mètres devait être obtenu par des élargissements successifs. En avril 1851, le puits est creusé au diamètre de 2,66 mètres jusqu'à 69 mètres de profondeur, d'un mètre jusqu'à 91,50 mètres, et de cinquante centimètres jusqu'à 105 mètres[SB 1]. À la fin de 1852, il est élargi au diamètre de quatre mètres jusqu'à 66 mètres, c'est-à-dire jusque dans les dièves, la base du niveau. Le travail est poursuivi de la façon suivante. On descend à l’intérieur du puits, sur une hauteur de 65,75 mètres, un cuvelage circulaire formé de soixante douves ou pans verticaux, dont l'épaisseur varie de quinze à vingt-cinq centimètres. Le diamètre intérieur de ce cuvelage est de 3,10 mètres[SB 1]. Il se termine par un sabot en bois ayant la forme d'un tronc de cône d'un mètre de hauteur, avec un diamètre de 3,84 mètres à sa partie supérieure, et de 3,41 mètres à sa partie inférieure. Ce sabot s'adapte dans une cavité de même forme creusée à l'alésoir, dans les bleus. Selon Louis-Georges Mulot, ce système devait permettre de retenir les eaux du niveau et à les empêcher de pénétrer plus bas, comme le fait la boîte à mousse dans le système Kind-Chaudron[SB 1].

Au-dessus du sabot, et dans l'espace annulaire de vingt centimètres existant entre l'extérieur du cuvelage et du terril, on a pilonné avec soit, sur une hauteur de 3,745 mètres, une couche d'argile très compacte que l'on a surmonté d'une couche de sable de 34 mètres[SB 1]. Une deuxième couche d'argile de 1,90 mètre a été pilonnée de manière à bien comprimer ce sable, et à isoler les différentes nappes du niveau. Enfin, le restant de l'espace annulaire est rempli de sable jusqu'à la surface du sol. On doit ensuite creuser le puits par le procédé habituel et établir des trousses picotées, et un cuvelage polygonal sur deux à trois mètres de hauteur, venant se raccorder au cuvelage en douves[SB 1].

Quand le travail de descente et de mise en place du cuvelage a été terminé, on a procédé à l'installation d'une machine d'extraction de 50 chevaux, système Cavé, et d'une pompe d'exhaure Newcomen[SB 1]. Vers le milieu de 1854, le cuvelage, vidé jusqu'à 62 mètres de profondeur, paraissait suffisamment étanche, lorsque, le 5 août, un étai placé à 53 mètres[SB 1] de profondeur s'est brisé, et les douves de la quatrième trousse, de 49 à 53 mètres, ont cédé sous la pression des eaux qui ont fait irruption dans le puits[SB 2]. La fosse a rapidement été ensablée sur vingt mètres de hauteur. Tous les efforts faits pour dégager le jeu de pompes ont été infructueux[SB 2]. Le puits a alors été abandonné, et une nouvelle fosse a été ouverte[SB 2] à 40 mètres à l'ouest[note 2]. Cette première fosse a coûté 195 000 francs, entièrement perdus[C 1].

.JPG.webp) L'avaleresse no 1 dans son environnement.

L'avaleresse no 1 dans son environnement..JPG.webp) L'avaleresse a de longue date été reconvertie en puits d'eau.

L'avaleresse a de longue date été reconvertie en puits d'eau..JPG.webp) Des conduites et des vannes.

Des conduites et des vannes..JPG.webp) Le puits et son cuvelage en briques.

Le puits et son cuvelage en briques..JPG.webp) Le puits et son cuvelage en briques.

Le puits et son cuvelage en briques.

La fosse

Fonçage

.jpg.webp)

.jpg.webp)

La fosse no 1 bis est commencée en , à l'ouest de l'avaleresse. L'orifice du puits est situé à l'altitude de 37,16 mètres[SB 2]. À l'aide de la machine Newcomen[C 1] initialement montée sur la fosse no 1, le niveau d'eau a été passé sans difficultés, la venue d'eau maximale a été au plus de sept hectolitres d'eau par minute[SB 2]. Deux pompes de 41 centimètres de diamètre ont été utilisées[C 1]. Le cuvelage en bois règne sur une hauteur de 83,29 mètres, le diamètre utile du puits est de 4,04 mètres. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 143,15 mètres[SB 2] ou en août 1855 à 144,80 mètres[C 1].

La fosse est baptisée Sainte-Henriette, en l'honneur d'Henriette de Clercq, fondatrice de la Compagnie des mines de Dourges[A 1].

Exploitation

La fosse est approfondie à 180,80 mètres, et entre en exploitation en [A 1] - [C 1]. Elle a produit 16 000 tonnes pendant cette année et 40 000 en 1857. Les terrains sont accidentés, les veines irrégulières et l'extraction se réduit pendant les trois années suivantes, à 32 000, 29 000 et 26 000 tonnes[C 1]. La fosse no 1 bis est renommée fosse no 2.

Dans les années 1890, le puits est profond de 372 mètres, les accrochages sont établis à 180, 210, 291 et 350 mètres de profondeur, le dernier est en préparation[SB 2].

Le puits no 2 bis est entrepris en 1901[A 2], à 455 mètres à l'est[note 2] du puits no 2. L'extraction commence à partir de décembre 1905[A 2]. Dès lors, le puits no 2 assure le service et l'aérage. Il est doté d'un chevalement métallique[A 3].

La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale. Lors de la reconstruction, le puits no 2 est équipé d'un chevalement en béton armé.

Siège de concentration

La Compagnie des mines de Dourges est nationalisée en 1946, et la fosse no 2 - 2 bis intègre le Groupe d'Hénin-Liétard[B 1]. Grâce à sa position centrale, la fosse no 2 - 2 bis est choisie pour devenir un siège de concentration. Elle concentre l'exploitation des fosses nos 7 - 7 bis en 1948, 6 et 6 bis en 1951, 3 - 3 bis en 1955, et 4 - 4 bis en 1957[B 1].

Le puits no 2 bis assure depuis 1956 l'extraction et le service, tandis que le puits no 4 bis de la fosse no 4 - 4 bis et la fosse no 6 - 7 des mines de Drocourt assurent l'aérage[B 1]. En 1958, le puits no 2 bis est équipé pour revoir des berlines de 1 600 litres, à raison de quatre berlines par cage. La cokerie ferme en 1958. Le lavoir cesse son activité en 1962. En 1964, le puits no 2 bis est ravalé à 758 mètres, et l'étage d'extraction passe de 565 à 680 mètres[B 1].

Le puits no 2, profond de 525 mètres, est remblayé en 1967. La fosse no 2 bis cesse d'extraire en 1970, le puits no 2 bis, profond de 758 mètres, est remblayé l'année suivante. Son chevalement est détruit trois ans plus tard, alors que celui du puits no 2 est détruit en 1984[B 1].

Reconversion

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête de puits. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[1]. Les bureaux ont été détruits en 2011, il ne subsiste que la salle des machines du puits no 2 bis[2]. Le Réseau Express Grand Lille pourrait se terminer sur la partie septentrionale du carreau de fosse[3] - [4] - [5].

.JPG.webp) Le puits no 2 dans son environnement.

Le puits no 2 dans son environnement..JPG.webp) Les bureaux, détruits en 2011.

Les bureaux, détruits en 2011..JPG.webp) Puits no 2 bis, 1899 - 1970.

Puits no 2 bis, 1899 - 1970..JPG.webp) Le puits no 2 bis dans son environnement.

Le puits no 2 bis dans son environnement..JPG.webp) La salle des machines du puits no 2 bis.

La salle des machines du puits no 2 bis..JPG.webp) La salle des machines du puits no 2 bis.

La salle des machines du puits no 2 bis.

Les terrils

Deux terrils résultent de l'exploitation de la fosse no 2 - 2 bis et des usines de la compagnie[6]. Les terrils nos 87 et 92 font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent le site no 46[7].

Terril no 87, Lavoir Hénin Est

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 25′ 27″ N, 2° 58′ 46″ E

Le terril no 87, situé à Dourges, a été alimenté par le lavoir d'Hénin, et la fosse no 2 - 2 bis des mines de Dourges. Il s'agit d'un terril conique, haut de cent mètres, non exploité, situé à l'ouest de l'autoroute française A1 et de la LGV Nord, pour qui elle symbolise l'entrée dans le bassin minier[8].

Terril no 92, Lavoir Hénin Ouest

- 50° 25′ 23″ N, 2° 58′ 21″ E

Le terril no 92, situé à Hénin-Beaumont et Dourges, a été alimenté par le lavoir d'Hénin, et la fosse no 2 - 2 bis des mines de Dourges. Il s'agissait à l'origine d'un terril conique, haut de 75 mètres, mais son sommet a été exploité. Le terril reste toutefois très imposant, mais est toutefois moins connu que son voisin le terril no 87[9].

Les cités

Dès 1855 , la Compagnie fait construire 26 maisons d'ouvriers. Elles reviennent seulement à 1 600 francs l'une, non compris la valeur du terrain. En 1856, elle construit quarante autres maisons[C 2]...

.JPG.webp)

.JPG.webp)

La cité Croix

La cité Croix[10] est constituée de huit constructions : une maison d'ingénieur, revendue à un particulier, et sept maisons de deux logements à pignon sur rue. Les quatorze logements sont abandonnées au début des années 2010, une maison est détruite, les autres sont, en 2012, destinées à la démolition[11].

La cité des Trente

La cité des Trente[10] a été construite sur les territoires d'Hénin-Beaumont et de Dourges le long de la route nationale 43[12].

La cité Foch

La cité-jardin Foch[10] a été construite par l'architecte des Mines de Dourges Ernest Delille à l'ouest de la ligne de Lens à Ostricourt. Elle fait partie, avec l'école de musique et le dispensaire de la Société de Secours Minière, des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Ces éléments constituent le site no 45[7].

.JPG.webp) La cité Foch.

La cité Foch..JPG.webp) La cité Foch.

La cité Foch..JPG.webp) La cité Foch.

La cité Foch..JPG.webp) La cité Foch.

La cité Foch..JPG.webp) La cité Foch.

La cité Foch..JPG.webp) La cité Foch.

La cité Foch.

La cité Bruno Ancienne

La cité Bruno Ancienne[10], située à Dourges, fait partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle constitue une partie du site no 44. Il en est de même pour l'église, le presbytère, l'école, et la salle des fêtes[7].

.JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par quatre.

Des habitations groupées par quatre.- Vidéo tournée dans la cité.

- Vidéo tournée dans la cité.

.JPG.webp) Un estaminet.

Un estaminet.

L'église Saint-Stanislas

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 25′ 53″ N, 2° 59′ 18″ E

La cité Bruno est construite vers la fin des années 1900 pour accueillir les mineurs polonais employés par la Compagnie des mines de Dourges. Un service de voitures est mis en place en 1924 afin que l’aumônier puisse passer de cités en cités, les Polonais étant très pieux. L'église Saint-Stanislas est bénie en 1927. Elle est bâtie sur les plans d'un architecte inconnu suivant un style romano-byzantin proche des pylônes des temples égyptiens. Le lanternon possède une couverture maçonnée en forme de bulbe étiré : il s'agit d'une reprise simplifiée des clochers dessinés par l'architecte Paul Abadie[13].

L'église en totalité, ainsi que les façades et les toitures de son presbytères, sont inscrits aux monuments historiques depuis le 25 novembre 2009[13]. Elle est classée avec son presbytère depuis le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco[13].

La cité Bruno Nouvelle

La cité Bruno Nouvelle[10] fait partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle constitue une partie du site no 44[7].

.JPG.webp) Des habitations groupées par six.

Des habitations groupées par six..JPG.webp) Des habitations groupées par six.

Des habitations groupées par six..JPG.webp) Des habitations groupées par six.

Des habitations groupées par six..JPG.webp) Des habitations groupées par six.

Des habitations groupées par six.- Vidéo tournée dans la cité.

- Vidéo tournée dans la cité.

Notes et références

- Notes

- L'inscription aux monuments historiques concerne l'église Saint-Stanislas et son presbytère tandis que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne la cité-jardin Foch, les cités-jardins Bruno ancienne et nouvelle, l'église Saint-Stanislas, le presbytère, l'école, la salle des fêtes, ainsi que les terrils nos 87 et 92.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 2 - 2 bis des mines de Dourges », http://minesdunord.fr/

- « Le RER Lille-Bassin minier serait-il le miracle de Sainte-Henriette ? », sur http://www.lavoixdunord.fr/, La Voix du Nord, (consulté le )

- « INFOGRAPHIE : Lille - Hénin en 17 minutes grâce au RER à l'horizon 2020 ? », sur http://www.lavoixdunord.fr/, La Voix du Nord, (consulté le )

- Florence Traullé, « Demain, un RER entre le bassin minier et Lille ? », sur http://www.nordeclair.fr/, Nord éclair, (consulté le )

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco

- « Fiche du terril no 087 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 092 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Le périmètre du bien inscrit », sur http://www.missionbassinminier.org/, Mission Bassin Minier

- Jérémy Jännick, « Photographie de la cité Croix », sur Wikimedia Commons

- Jérémy Jännick, « Photographie de la cité des Trente », sur Wikimedia Commons

- Notice no PA62000081, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 85

- Dubois et Minot 1991, p. 89

- Dubois et Minot 1991, p. 86

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1880, p. 34

- Vuillemin 1880, p. 43

- Références à Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique d'Arras, Imprimerie nationale, Paris,

- Soubeiran 1895, p. 69

- Soubeiran 1895, p. 70

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 85-86, 89.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I : Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la houille dans ce nouveau bassin, Imprimerie L. Danel, Lille, , 348 p. (lire en ligne), p. 34, 43.

- Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique d'Arras, Imprimerie nationale, Paris, , p. 69-70.