Festival Sigma

Le festival Sigma de Bordeaux est une manifestation culturelle qui a eu lieu tous les ans à l'automne (généralement en novembre) pendant ses trois décennies d'activités, entre 1965 et 1996. Se déroulant au cœur de la ville, il a eu pour vocation principale de se faire le reflet de la création contemporaine internationale dans le champ pluridisciplinaire des avant-gardes. Outre les formes traditionnelles de la création artistique que sont le théâtre, le cinéma, le jazz, la chanson ou le cinéma, le festival a révélé à la curiosité du public des formes d'expression nouvelles dans les domaines des arts technologiques, de la musique concrète, de l'architecture, de l'urbanisme ou du design. À la fin des années 1960, le festival Sigma avait acquis la réputation nationale et internationale d'être la manifestation culturelle la plus avant-gardiste de France, Paris excepté. Il a très vite bâti sa réputation sur l'originalité de sa programmation, les provocations et les scandales qui ont émaillé son histoire, en particulier dans ses débuts.

| Festival Sigma de Bordeaux | |

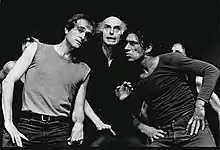

Chroniques coloniales, par le Grand Magic Circus, à Sigma 7 en 1971. | |

| Genre | Théâtre, spectacle vivant, danse, musique |

|---|---|

| Lieu | Bordeaux, |

| Période | Automne |

| Scènes | Galerie des Beaux-Arts, Alhambra, Palais des sports, Entrepôt Lainé, place des Quinconces… |

| Date de création | 25-30 octobre 1965 |

| Date de disparition | 1996 |

| Direction artistique | Roger Lafosse (commissaire général) |

Histoire

Aux origines du festival

.jpg.webp)

Dans la ville de Bordeaux considérée encore, au début des années 1960, comme très bourgeoise et conservatrice, des appétits de renouveau culturel vont voir le jour à travers la formation d’un groupe d’hommes désireux d’engager leur cité sur des voies insolites. Le premier d’entre eux est Roger Lafosse, trente-cinq ans en 1962, qui, à la suite d'un grave accident de la route, se met à repenser son propre destin mais aussi le destin culturel de sa ville où il exerce la fonction de représentant en pièces automobiles. Dans les années 1950, Roger Lafosse avait vécu à Paris où il fréquentait les milieux du jazz (il y a côtoyé de nombreuses personnalités dont Charlie Parker et Boris Vian[1]) ; il y jouait du saxophone. De retour à Bordeaux, profondément imprégné de son expérience parisienne, il fait part à des amis de son projet d’ouvrir la ville à de nouveaux horizons à travers des actions culturelles innovantes nourries de diverses recherches. En 1963, un organisme voit le jour, l’ARC (Arts et Recherches Contemporaines) dont les quatre membres fondateurs sont Roger Lafosse, Robert Escarpit (écrivain et professeur de lettres), Abraham Moles (philosophe et sociologue, féru de sciences relatives à l’électroacoustique) et Michel Philippot[2] (chef du bureau bordelais de l’O.R.T.F.) Ensemble, ils décident de mettre en place à Bordeaux un rendez-vous d’automne qui serait une « Semaine de spectacles, d’arts et de recherches », en réponse à leur désir d’éveiller le public bordelais aux innovations, tant dans les arts que dans les sciences. Ils attribuent alors un nom à cette Semaine de Recherche : « Sigma », d’après la dix-huitième lettre de l’alphabet grec. En quête d’un soutien officiel et d‘une aide financière, Roger Lafosse rencontre Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux, qui lui fait part de son enthousiasme, celui-ci comprenant le parti que sa ville pourrait tirer d’une initiative aussi novatrice.

La modernité et l'insolite en action à partir de 1965

La première édition de la Semaine de Recherche, que très vite il sera convenu d’appeler « Festival Sigma », se tient du 25 au 30 octobre 1965. À chaque jour de la Semaine est dédiée une thématique précise : théâtre, littérature et poésie (discipline qui disparaîtra définitivement deux ans plus tard), arts nouveaux (arts et machines, sculpture et architecture, cinéma, audiovisuel…), architecture et urbanisme, arts sonores (musique contemporaine et expérimentale), prospective et synthèse (diverses réflexions sur la pensée et l’art contemporain). Les journées sont animées par des débats et des conférences, et le soir un spectacle est présenté dans une salle du centre-ville. Tout au long de la semaine, de nombreux échanges font l’objet de réflexions relatives aux rapports de plus en plus étroits entre la création et les machines, aux recherches électroniques dans les arts sonores, ou encore à la conception que l’on se fait de la cité de demain à travers les travaux futuristes des architectes. À la Galerie des Beaux-Arts se tient une exposition dont l’intitulé, « Art et Cybernétique », augure de l’intérêt que Sigma va cultiver au fil du temps pour les applications numériques dans le champ de la création. Bien que cette première édition de Sigma se soit déroulée dans un calme relatif, elle a surpris par la vivacité de son caractère avant-gardiste et suscité quelques vives critiques jusqu’au sein du conseil municipal. Toutefois, au début de l’hiver, le maire tient à assurer le comité de Sigma de sa pleine confiance.

La deuxième édition de la Semaine de Recherche, nommée Sigma 2, se tient en novembre 1966. La plupart des grandes thématiques de l’année précédente sont reconduites avec le même goût prononcé pour les conférences et les débats portant sur les recherches les plus innovantes. À la Galerie des Beaux-Arts, l’exposition Arts visuels, Architecture, Urbanisme, met en lumière l’imaginaire des architectes dans leur conception des villes du futur et présente une maquette wellsienne (comme sortie tout droit du roman de H. G. Wells, Une utopie moderne). Le plasticien français Joël Stein est invité à exposer ses œuvres relatives à l’art cinétique. Sur la scène du Théâtre Français, un autre plasticien français, Nicolas Schöffer, adepte de l’art cinétique et cybernétique, présente un spectacle audio-visuel expérimental retransmis en direct sur la deuxième chaîne de l’O.R.T.F. Par une soirée de concert où sont jouées des œuvres d’Edgar Varèse et de Iannis Xénakis, Sigma confirme sa prédilection pour la musique contemporaine, mais il ouvre déjà ses portes au jazz expérimental en organisant un concert de free-jazz assuré par l’artiste américain Albert Ayler.

La Semaine de Recherche de Sigma 3 confirme la tendance avant-gardiste du festival dans les arts plastiques et les arts sonores. À la Galerie des Beaux-Arts, l’exposition Le Multiple présente les nouvelles productions du design — dit industrial design — dans les usages domestiques. L’art cinétique y est largement exposé et commenté à un moment où la presse parisienne s’intéresse de plus en plus à cette discipline. On a pu aussi y découvrir la technique de reproduction d’une œuvre originale nommée « kamagraphie ». Sur la scène musicale expérimentale, John Cage présente son spectacle Atlas Eclipticalis tandis que le concert assuré dans la salle de l’Alhambra par Pierre Henry, La messe électronique, restera longtemps gravé dans les mémoires. Ce soir-là, le jeune public venu en très grand nombre a été convié à écouter le concert électroacoustique allongé sur des matelas. Pour différents observateurs, cette soirée est perçue comme révolutionnaire. Un article du journal Le Monde abonde dans ce sens : « Une révolution […] s’est produite dans la manière d’écouter, dans le rapport de l’auditeur avec la musique : les conditions d’un concert ont été radicalement transformées. »[3]. Le concert s’est déroulé dans une ambiance surchauffée et enfumée. Le lendemain, des accusations portant sur un usage de drogues lors du concert sont restées sans suite grâce à la volonté du maire Chaban-Delmas de soutenir la poursuite du festival.

Le théâtre à la pointe de l'avant-garde

C’est par la programmation théâtrale de Sigma 3 que le festival acquiert la réputation d’une manifestation avant-gardiste sulfureuse. La présentation du spectacle La passion selon Sade, mis en scène par Sylvano Bussotti, suscite beaucoup de remous et d’opposition dans un théâtre survolté. À un moment critique, des spectateurs en viennent à envahir la scène, provoquant du désordre en jetant vers la salle des objets du décor[4]. Le calme revenu, le spectacle se poursuit. En dernière partie, un morceau est interprété par la cantatrice américaine Cathy Berberian tandis qu'au fond de la salle on a du mal à contenir la fébrilité des agitateurs[5]. L’aspect insurrectionnel et anarchique de cette représentation houleuse offrira des arguments étayés aux opposants du festival. Toutefois, la vedette de cette Semaine de Recherche demeure sans conteste la troupe théâtrale américaine Le Living Theatre (ou Living Theater) dont les prestations sur scène suscitent beaucoup de sensations, d’émotions et de commentaires dans la presse. Le Living Theatre, sous la direction de Julian Beck et de Judith Malina, présente trois spectacles au cours de la Semaine : Antigone (d'après Sophocle et Brecht), Mysteries and small pieces et Frankenstein.

En avant-première sur le sol français, les Bordelais découvrent un jeu théâtral s’appuyant sur peu de texte, sur une gestuelle très développée dans des mises en scène qui peuvent être traversées par de longs silences ou déchirées par des hurlements. Les membres de la troupe invectivent les spectateurs, les invitent éventuellement à se joindre au spectacle dans l’esprit d’une communion entre les comédiens et le public. C’est un théâtre qui puise son inspiration dans les thématiques tragiques du monde : guerres, génocides, enfermements, viols, tortures, épidémies, famines… Et il exalte la liberté, l’affranchissement de toute contrainte. Au sortir des représentations du Living Theatre, le public de Sigma se montre très partagé entre ceux qui avouent leur admiration pour un théâtre novateur et dérangeant tandis que d’autres clament leur détestation. et voient en Sigma un « danger »[6]. La venue du Living Theatre à la Semaine Sigma de 1967 laissera à Bordeaux des traces profondes dans la mémoire collective durant plusieurs années.

Le bilan de cette 3ème édition qui a marqué les esprits est dressé par des journaux qui affichent un intérêt certain pour le festival, jusque dans la presse parisienne. On peut lire dans les colonnes du quotidien Le Monde qu'il faut « tirer un enseignement de cette manifestation qui, pendant une semaine, s'abat comme un cyclone sur une ville comme Bordeaux, si guindée, si endormie[7] ».

1968 : l’année des troubles et des reports

Malgré les critiques[8], les polémiques et une trésorerie très fragile, le festival Sigma a vocation à durer. Il remporte désormais un grand succès, en particulier auprès de la jeunesse. Cependant l’année 1968 va le faire trembler sur ses fondations. La ville de Bordeaux se trouve très concernée par les événements de Mai (manifestations d’ampleur, occupation du Grand Théâtre, nuit des barricades…) A priori, avec sa programmation en automne, le festival Sigma ne se sent pas directement concerné par ces secousses sociales du printemps bien que ce soit une partie de son public qui défile dans les rues. Mais en juin, le maire Chaban-Delmas fait savoir à Roger Lafosse qu’au regard de la situation insurrectionnelle que vient de connaître le pays et des risques de troubles à l’ordre public que le festival Sigma pourrait se voir accuser de susciter dans un environnement social aussi électrique, la Semaine de Recherche de l’automne sera annulée. Il n’y aura donc pas de festival en cette année 68.

Le comité directeur de Sigma va se saisir de cette situation pour mettre en œuvre une idée qui lui est chère : répartir sur le calendrier annuel différentes manifestations qui relèvent de l’esprit d’avant-garde et de recherche mis en exergue lors de la Semaine automnale. Cette ambition est appuyée par M. Chaban-Delmas qui aimerait que Sigma adopte un « caractère permanent ». C’est dans ce contexte de reports de spectacles qu’un concert prévu dans le Sigma 4 annulé avec le groupe des Pink Floyd a lieu à l’Alhambra en février 1969, présenté comme un événement à un moment où la formation commençait sa percée vers le succès. Trois mois plus tard, en mai, la troupe américaine progressiste et militante du Bread and Puppet Theatre fait sensation avec ses marionnettes géantes mesurant jusqu’à trois mètres de haut ; elle est venue présenter son nouveau spectacle The cry of the people for meat.

Sigma 5 de 1969 : le festival renoue avec les grandes productions théâtrales

Après l’annulation de la Semaine de Recherche en 1968, Sigma retrouve enfin son public fidèle, jeune, et de plus en plus nombreux. Le festival garde toute sa spécificité en demeurant la figure de proue de l'avant-garde en province. La presse parisienne s'en fait l'écho. On peut y lire, au moment du lacement de Sigma 5 : « Après la sinistre biennale des jeunes à Paris, Sigma reste la seule manifestation française où l'on peut avoir une idée de ce qui se passe dans l'avant-garde du monde entier[9]. ». En novembre 1969, la programmation s’annonce très ambitieuse avec beaucoup de spectacles et quelques têtes d’affiche. Les troupes de théâtre invitées présentent des mises en scène dans le même esprit que celui du Living Theatre. La troupe new-yorkaise de l’Open Theatre joue Terminal en création mondiale ; la scène se déroule dans les quartiers macabres d’un hôpital où rôdent partout la maladie, l’agonie et la mort. Dans la salle de l’Alhambra archi-comble, le public a reçu la pièce favorablement et a beaucoup applaudi, mais sans enthousiasme ébahi. On a pu lire dans les colonnes de Sud-Ouest le lendemain : « C’est l’absence de surprise qui est la cause de ce tiédissement des réactions. En 1967, la troupe de Julian Beck avait littéralement sidéré les foules bordelaises. Ces comédiens en jeans élimés qui jouaient sur une scène dénudée un texte pratiquement incompréhensible avaient ébahi le public. Mais, depuis, il y a eu Mai 1968 ; il y a eu une escalade dans les audaces scéniques et les outrances théâtrales. Tout le monde s’est habitué à ce « new style » importé d’Amérique. Le résultat, c’est que hier au soir, le public s’est à peine ému de voir un acteur — en l’occurrence Joseph Chaikin, le directeur de la troupe — se dénuder entièrement sur scène[10]. »

Deux jours plus tard, à partir de minuit, la même troupe présente Le serpent d’après un texte de Jean-Claude Van Itallie. La mise en scène est dans l’air du temps : spectateurs assis sur le sol, acteurs regroupés en troupe sur la scène dans la rigueur du jeu ou le désordre des corps libérés, troupe chevelue qui se déhanche et improvise autour du thème du serpent et du péché originel, ainsi que du meurtre d’Abel. Une très grande performance physique des acteurs a enthousiasmé la salle. Dans cette même veine d’un théâtre sombre et parfois torturé, la troupe rouennaise de l’O.R.B.E. a présenté Oratorio concentrationnaire, de Jean-Philippe Guerlais, Irène Lambelet et Numa Sadoul. La scène se déroule dans un camp de concentration et présente tous les stigmates de corps presque dénudés se déplaçant en reptations déchirantes au milieu des coups, des cris et des gémissements, ou les bras pendants révélant des gestes endoloris proches de l’agonie accompagnés de regards hallucinés. Des noms y sont proclamés tragiquement : Verdun, Hiroshima, Auschwitz, Göring, Dachau, Treblinka, Mauthausen, Budapest… L’O.R.B.E. présente un théâtre de la douleur et de la dénonciation de l’horreur, ce qui place l’inspiration de cette troupe dans le sillage du théâtre new-yorkais. C’est un théâtre sublime jusqu’à l’extrême mais qui lève quelques interrogations par son aspect répétitif pièce après pièce. Dans les colonnes de Sud-Ouest, on se demande s’il ne s’agit pas moins, avec ce « nouveau théâtre », que de « se complaire dans le morbide, le sinistre, l’atroce », à croire que « le jeune théâtre est prisonnier d’une mode[11] ». Sigma se détachera de ce courant dans les années suivantes.

Happenings et alliance de l’art avec la technologie

Se réclamant de l’École de Nice, un maître du happening français, Pierre Pinoncelli, est invité à Sigma 5. Il présente devant la Galerie des Beaux-Arts sa performance « Mort au pain ! » où il arrose d’essence une centaine de baguettes entassées et y met le feu, geste qui lui vaudra quelques vives critiques. Dans un autre happening, il déambule en centre-ville enveloppé de bandelettes de la tête aux pieds. La momie ambulante espère susciter un émoi parmi les passants, mais le happening y est accueilli avec ironie ou indifférence[12]. L’artiste niçois Ben, connu pour ses happenings et ses écritures naïves arrondies, est également présent à Sigma 5. Il s’illustre lors de la grande exposition de la Galerie des Beaux-Arts conçue sur le thème « Arts et technologie ». Sa performance consiste à rester allongé pendant douze heures en feignant de dormir. Il a par ailleurs organisé, avec l’artiste Tobas, la coupure de courant générale déclenchée au cours du vernissage de l’exposition.

Dans la tendance E.A.T. du moment (Experiment in Art and Technology), l’exposition a mis en valeur l’alliance entre l’artiste et la machine par des démonstrations plastiques ou technologiques très innovantes. Roger Lafosse y a présenté son invention, le Corticalart, dispositif qui consiste à placer des électrodes sur la tête d’une personne volontaire et à recueillir les ondes cérébrales. Par l’électronique, celles-ci sont retranscrites sur un écran de télévision à l’aide de couleurs, lesquelles sont changeantes selon les réactions et humeurs de la personne. Lors de cette exposition, l’artiste français de l’art cinétique, Joël Stein, a présenté ses recherches sur les effets produits par les rayons laser, nouveau principe d’amplification de la lumière.

Concerts-jeux, expériences et musique contemporaine

Le concert Fluxus présenté sous la direction de Ben en hommage à John Cage s’inscrit dans l’esprit de recherche et d’innovation de la Semaine automnale de Sigma. Ben donne à entendre toutes sortes de sons et se met aussi dans tous ses états, met le feu aux partitions, écrase un violon, se renverse un seau sur la tête et détériore un piano à coups de hache et de maillet. Le public reste impassible, excepté quand Ben braque vers les spectateurs une lance à incendie. Dans une autre soirée de Sigma, l’artiste Jean Dupuy propose un concert à vocation également expérimentale. Il présente Chœur pour six cœurs, mise en scène technologique qui fait entendre des bruits cardiaques du corps humain (une oreillette, un ventricule, une artère…), sons captés par la présence sur scène de six participants munis d’un stéthoscope plaqué sur le cœur. L’amplification de ces sons constitue une des matières sonores du concert.

Très attaché à la place de la musique contemporaine dans sa programmation, Sigma invite dans la même Semaine le percussionniste et chef d’orchestre Diego Masson à diriger de son pupitre sa formation « Musique vivante » sur une œuvre de Karlheinz Stockhausen intitulée Stop.

Jazz, free-jazz et rock à Sigma 5

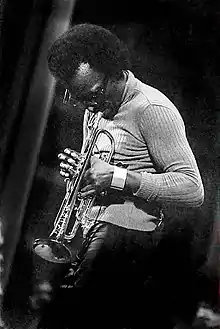

Le jazz est en train d’acquérir une place de choix dans les tendances marquées du festival et gardera cette place durant de nombreuses années. L’édition de Sigma 5, en 1969, frappe un coup fort en illustrant sa programmation de quelques noms parmi les plus grands. Miles Davis se produit devant une salle comble, entouré de jeunes musiciens, et vient consacrer devant le public bordelais la fusion du son électrique avec le jazz. Ce son nouveau trouve sa place sur la scène des avant-gardes. À l’aune de cette exigence, les critiques seront plus réservées à l’égard de Duke Ellington, également invité à la Semaine automnale, qui vient de fêter fastueusement son 70e anniversaire à la Maison Blanche[13] et assure à Bordeaux un récital de facture classique. Une critique publiée dans le quotidien Le Monde ne glorifie pas la présence du grand musicien à Sigma : « Ce concert de Duke Ellington fut très critiqué : tentative d’ouverture de Sigma vers un public plus large et plus populaire, cette soirée, qui s’inscrivait mal au milieu d’une semaine de recherche et d’art contemporain, contribua à faire tomber le tonus d’une manifestation dont on attendait autre chose que la commémoration des soixante-dix ans d’un des pionniers du jazz. »[14] Une troisième grosse pointure du jazz fait l’unanimité dans la critique : Oscar Peterson donne un concert avec sa formation et tient le public bordelais en état de grâce, transportant la salle de l’Alhambra dans un rythme d’enfer. Grand bonhomme sympathique et rieur, il officie tantôt en trio, tantôt en piano solo, débordant de vitalité et de sueur sur le visage.

Le « bal de clôture » de Sigma 5 est assuré par la formation Ronnie Scott Band dans la salle du Casino. Au cours de la soirée, un éléphant qu’on a promené l’après-midi dans les rues de la ville est présenté au public ; on projette des images sur son flanc. Dans une salle adjacente, celle de l’Alhambra, se déroule le concert des Soft Machine, formation dont la production musicale évolue peu à peu du rock psychédélique et du jazz-rock vers le free-jazz.

Le festival contesté

Dans sa deuxième édition, le festival doit affronter une contestation de plus en plus vive. Certaines critiques violentes émanent toujours de quelques membres du Conseil municipal ; elles proviennent également de la population, toutes classes sociales confondues. En novembre 1969, Sud-Ouest publie quelques extraits de son courrier des lecteurs[15] où le festival Sigma est assimilé à une « avalanche d’obscénités » qui génère beaucoup « de pornographie et d’ésotérisme », et des « fantaisies abracadabrantes ». On y dénonce aussi l’usage de drogues par quelques « intoxiqués » qui se livrent à leur « balade sur les chemins de Katmandou ». On retrouve ce ton hostile et parfois agressif dans des publications syndicales et politiques. Les partis de gauche dénoncent le caractère « bourgeois » du festival, déplorent que celui-ci ne se mette nullement à la portée des classes prolétaires. La section girondine du P.S.U. « dénonce comme une provocation cet étalage dérisoire et monté à grands frais d’une culture fictive et en conséquence invite ses membres et sympathisants à déserter cette Semaine lancée artificiellement par quelques rapaces[16] ». Ces appels au boycott à l’édition de Sigma 5 importunent le comité directeur de la Semaine à un moment où celui-ci s’inquiète de l’extrême fragilité financière du festival et craint pour la pérennité du financement municipal dans un contexte d’opposition persistante.

Le cinéma dans la programmation de Sigma

S’il est une discipline qui s’est particulièrement illustrée durant la Semaine, c’est le cinéma, aujourd’hui oublié dans la mémoire collective relative à Sigma, portant il connut ses heures de gloire au sein du festival. La section cinéma du festival, animée par une équipe de quelques garçons passionnés dont Philipe Bordier, s’emploie depuis Sigma 2 à montrer des films situés hors des circuits commerciaux. La plupart des films projetés sont des courts-métrages, soit au plus proche des réalités de la vie (le « cinéma-vérité »), soit révélant une tonicité étrange, revendicative et parfois insolente. Ce sont des films de 8 ou 16 millimètres, parfois projetés illégalement, sans visa d’autorisation. Beaucoup de ces films « underground » s’inspirent du Nouveau Cinéma Américain, un genre totalement affranchi d’Hollywood se définissant comme « bâtard, sauvage, grossier, naïf, cruel, sentimental, pornographique, licencieux, cinglé, audacieux, chauve, obèse et monstrueux[17] ». En 1967, à Sigma 3, les projections ont eu lieu dans la nuit, entre minuit et 4h du matin pour atténuer les oppositions à cette programmation. Dans l’édition de Sigma 5, le programme cinématographique très chargé se présente sous le nom de « Cinéma Golem ». Le choix insolite des films de la Semaine continue d’imprimer sa marque sur les écrans aux côtés de quelques noms de réalisateurs tels Jacques Rivette (pour L’amour fou), Kenneth Anger (pour L’inauguration du dôme du plaisir), Philippe Garrel ou Jean-Pierre Lajournade. En 1970, le programme s’est encore étoffé. Pendant trois jours, au cinéma Capitole de la rue Judaïque (qui n’existe plus) ont été projetés cinquante films (des courts-métrages et quatre longs-métrages) venus de neuf pays européens. Dans la catégorie des courts-métrages sont présentés, entre autres, Le sexe enragé et Bande de cons du réalisateur belge Roland Lethem, L’homme qui lèche et L’homme qui tousse de Christian Boltanski, La question ordinaire (un homme torturé pendant dix minutes) de Claude Miller et Sortez vos culs de ma commode de Jean-Pierre Bouyxou. Un long-métrage de deux heures a fait sensation : Necropolis de Franco Brocani. De grands noms sont également à l’affiche, Alain Resnais (un hommage lui est rendu avec plusieurs de ses films), Marguerite Duras (pour Détruire, dit-elle) et Pasolini (pour Œdipe roi). Cette édition remporte au Capitole un grand succès auprès de la jeunesse, lui offrant la possibilité de voir des films parmi lesquels certains sont très rares et si difficilement projetés en province, encore en 1970. On peut lire dans les colonnes de Sud-Ouest du 6 novembre : « Essayez de dénombrer les films de valeur qui ne font jamais le voyage de la Seine à la Garonne… ».

Le festival sur la trajectoire d’un succès grandissant

Le festival connaît un succès grandissant en nombre d’entrées sur l’ensemble des manifestations (3 000 en 1965, 10 000 en 1966, 18 000 en 1967, 34 000 en 1969)[18] et cependant il lui faudra composer avec les critiques et les regrets exprimés sur son orientation perçue comme un peu plus convenue, un peu moins insolite, surprenante ou scandaleuse. En ce sens, 1970 est un tournant à partir duquel sera régulièrement mis en débat le caractère avant-gardiste des programmations de Sigma. Au moment de Sigma 6 en novembre 1970, le quotidien Le Monde publie un article[19] qui fait état de cette évolution des regards portés sur Sigma et des voix critiques qui voient ironiquement en ce festival la manifestation d’une « contestation subventionnée ». L’édition de Sigma 6 qui souffrira de ces diverses critiques à sa clôture peut apparaître comme une année de transition sans grand coup d’éclat malgré son succès public ; toutefois, les fondamentaux demeurent. Sur la scène musicale, le festival maintient son goût affirmé pour la musique contemporaine. À l’Alhambra sont données à entendre une intégrale des œuvres de Pierre Schaeffer dont sa Symphonie pour un homme seul, puis, dans la même soirée, des œuvres d’Edgar Varèse sous la direction de Konstantin Simonovitch. Quelques jours plus tard sera jouée l’Apocalypse de Jean de Pierre Henry. À l’Alhambra est présenté un concert assuré par la chanteuse de pop-rock Julie Driscoll entourée d’un orchestre symphonique de cinquante musiciens. Du côté du jazz, domaine devenu tout aussi incontournable à la Semaine, sont invités Charles Mingus et Nones Quartet, entre autres formations.

Le Grand Magic Circus enflamme le festival

.jpg.webp)

Après l’édition de Sigma 6 où le souffle du théâtre nouveau est retombé, Sigma 7, en novembre 1971, va marquer un grand coup sur la scène théâtrale. Certes, le théâtre américain fait encore sensation avec la présentation de Cockstrong de la troupe The Playhouse of the Ridiculous, mais c’est du côté du théâtre français que l’événement va se produire. Le Grand Magic Circus de Jérôme Savary est invité pour la première fois à Sigma et vient présenter au public bordelais sa conception d’un renouveau du théâtre par la joie, le délire, le loufoque et la fête collective. Les mises en scène sont hautes en couleur, bruyantes, parfois abracadabrantes : on s’amuse, on chante, on danse, on fait des pirouettes et des acrobaties, on crache du feu, on joue des instruments… Le Grand Magic Circus présente son spectacle Chroniques coloniales ou Les aventures de Zartan, frère mal-aimé de Tarzan, chronique de voyage de l’anti-héros Zartan qui vit avec une guenon qui parle et va de continent en continent, au gré de burlesques péripéties. La troupe présente également, en création, Les derniers jours de solitude de Robinson Crusoé, « une soirée folle, une grande fête rigolarde, sonore et colorée » selon les termes du quotidien Sud-Ouest[20]. Le Grand Magic Circus a remporté un très grand succès à Sigma 7 par son inventivité drôle et décapante, tout à fait neuve dans le festival, à l’opposé du théâtre tragique de Sigma 3 et de Sigma 5. Le Figaro s’est fait l’écho de la rencontre entre ce théâtre frais et nouveau et le public de Sigma après la représentation de Robinson Crusoé : « Quinze cents adolescents, assis, debout, accroupis, hauts perchés sur la balustrade » assistant à « des numéros imités des clowns avec une fantaisie inventive et des mots qui font penser aux Pieds Nickelés. […] Qu’importe que certains gags durent un peu trop longtemps, que d’autres soient faciles ou de mauvais goût, que le spectacle soit nonchalamment réglé. La désinvolture, l’improvisation en font le charme, ainsi que la voix haut perchée du récitant, les musiciens de foire, les ténors affublés d’oripeaux, le constant esprit burlesque[21]. »

Le Grand Magic Circus reviendra l’année suivante, à Sigma 8, présenter Pierre de Coubertin au Palais des sports de Bordeaux (spectacle joué précédemment dans l’été 1972 à Munich au moment des Jeux Olympiques).

Une programmation théâtrale en quête d'un second souffle

Les succès remportés avec les troupes de renommée internationale n'ont pas fait oublier le souhait des organisateurs du festival d'ouvrir leurs scènes aux jeunes troupes régionales. Dans l'édition de Sigma 6, en 1970, parmi les formations d'Aquitaine invitées à se produire, le spectacle mis en scène par le jeune Bordelais Guy Lenoir, L'empereur de Chine, est remarqué par la presse et fait figure d'exemple par son inventivité pour engager de nouvelles expériences théâtrales[22]. Cette remarque sonne comme un avertissement et un appel à un renouvellement du genre. En effet, dans la programmation du festival, le théâtre estampillé « avant-garde », avec à l'appui de grands noms à l'affiche, va tomber en sommeil pendant plusieurs années. Toutefois, la troupe américaine The Barbwire Theater a fait sensation à Sigma 8, en 1972, dans une interprétation de The cage de Rick Cluchey, pièce mettant en scène des détenus dans le huis-clos violent d'une cellule. On peut lire dans le Figaro qui rend compte des spectacles présentés à Sigma 8 : « La Cage est de l’excellent théâtre puisque, même pour le spectateur qui n’entend pas l’anglais d’un texte très abondant, la brutalité et la détresse des personnages nous assaillent violemment. »[23].

Deux ans plus tard, dans une mise en scène spectaculaire, la troupe du Fénoménal Bazaar Illimited (F.B.I.) propose à l'Entrepôt Lainé une exposition dénommée Monopolis, due à Guénolé Azerthiope et Roland Topor, sorte de labyrinthe de l'horreur où se déroulent des scènes de tabassage et de tortures dans un panorama des atrocités commises à l'ombre des commissariats, casernes et prisons ; la visite anxiogène est ponctuée par des cris, des saignements et des bruits de guillotine. L'année suivante, en 1975, signe le retour très attendu du Living Theatre pour redonner de l'élan à la programmation théâtrale de Sigma. Le Living présente deux spectacles dont La tour de l'argent où sont dénoncés les abus du capitalisme et l'impérialisme américain dans le monde, tout ceci à coups de slogans et en invitant le public à se joindre à ces dénonciations politiques. Malgré le succès public des prestations de la troupe, les critiques dans la presse se montrent très réservées, et parfois même affichent leur déception[24]. Elles reprochent au Living Theatre de n'avoir pas su se renouveler en se cantonnant à une politisation accrue de son discours et de ne plus enchanter dans le champ de l'avant-garde.

Dans les années 1970, deux nouvelles disciplines apparaissent au programme du festival : la danse et la chanson.

Dans l’édition de Sigma 8, en 1972, est introduite la danse dans la programmation du festival, choix qui se démarque des spectacles de danse classique auxquels sont accoutumés les Bordelais. Dans le champ chorégraphique, Sigma fait souffler un vent nouveau en invitant des représentants de la « modern dance ». À l’automne 1973, le Pilobolus Dance Theatre venu des États-Unis, par l’expression de son avant-garde chorégraphique, suscite un vif enthousiasme dans le public[25]. Dans la même semaine se produit la danseuse californienne Carolyn Carlson dans une chorégraphie réglée sur des improvisations de musique de bandes assurée par Pierre Henry. D’autres grands noms de la danse américaine sont invités dans les années suivantes. En 1977, Meredith Monk vient présenter, dans la variété de ses multiples talents, une sorte de théâtre-danse insolite où éclatent les codes. En 1979, Lucinda Childs vient présenter une composition remarquée de la danse contemporaine, Dance, sur une musique de Philip Glass. L’année suivante se produit sur la scène de Sigma Trisha Brown que l’on compte parmi les pionnières de la « post modern dance », puis Douglas Dunn en 1981, autre figure éminente de ce mouvement. Grande figure des tendances contemporaines de la danse, Merce Cunningham est invité en 1983, ainsi qu’une jeune artiste qui a bénéficié de son enseignement, Karole Armitage, venue présenter son ballet Paradise. La danse japonaise est très remarquée à Sigma au début des années 1980. Le public du festival découvre le « butô », danse apparue au Japon vingt ans plus tôt. Deux créations sont ainsi présentées à l’Entrepôt Lainé. Six ans plus tard viendra se produire Saburo Teshigawara dans une version très personnelle de la danse moderne japonaise. La danse française est représentée à Sigma par Régine Chopinot, une des figures de proue de la danse contemporaine dans l’Hexagone. Puis sont invités successivement dans les années 1980 les Français François Verret, Jean-Claude Gallotta, Catherine Diverrès, Bernardo Montet et le très prometteur Angelin Preljocaj. Maurice Béjart remporte un grand succès en présentant, en 1981, les deux écoles de danse « Mudra » qu’il a créées, Mudra Belgique et Mudra Afrique.

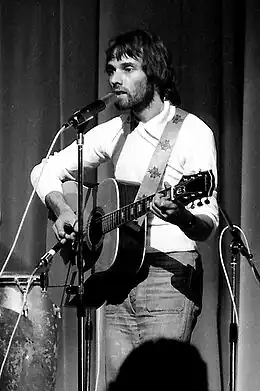

C’est en mars 1972 que Sigma accueille la chanson dans ses programmations en créant une manifestation nommée « Sigma-Chanson ». Cette initiative fait écho à l’importance que prend alors la contestation dans la chanson française, souvent à l’écart des logiques commerciales du show-business. À la première édition sont invités Colette Magny, Catherine Ribeiro, Jacques Higelin, Giani Esposito (qui mourra peu après), parmi d’autres noms moins connus : Maurice Fanon, Jean Vasca, Joan Pau Verdier et Gilles Elbaz. À la seconde édition sont invités, entre autres, Jacques Bertin et de nouveau Catherine Ribeiro. En 1974 est remarquée le passage du jeune chanteur Bernard Lavilliers. Dans les années suivantes sont invités des artistes à la fibre très écologiste ou contestataire tels que Môrice Bénin et Julos Beaucarne dont les textes reflètent les sensibilités du temps présent. Des noms remarqués de la chanson francophone s’ajoutent au fil du temps à la programmation, jusque dans les années 1980 : Yvan Labéjof, Mama Béa, Albert Marcœur, Rosine de Peyre (chanson occitane), la Bretonne Kristen Noguès (la harpe celtique est alors très à la mode), Claire Martin, Henri Tachan, Gilbert Laffaille, Yves Simon, Charlélie Couture, Élisabeth Wiener… Habitués du festival, certains artistes sont revenus plusieurs fois à Sigma-Chanson, tels Colette Magny ou Môrice Bénin. La programmation se veut audacieuse mais, au début des années 1980, des voix s’interrogent sur la place réelle accordée à la chanson dans le festival, « cette branche malmenée de l’arbre Sigma », peut-on lire dans Sud-Ouest[26]. Quelques années plus tard, Sigma-Chanson disparaît du festival.

- Concerts de Sigma Chanson en 1972

Colette Magny.

Colette Magny. Maurice Fanon.

Maurice Fanon. Catherine Ribeiro.

Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro.

Catherine Ribeiro.

Le jazz densément programmé dans les années 1970 et 1980

Dans les années 1970, le nombre de concerts de jazz augmente sensiblement, variant approximativement entre quinze et vingt-cinq concerts à chaque édition de Sigma, ce qui montre l’importance de la place du jazz dans ce festival pluridisciplinaire. À l’affiche continuent de se succéder de grands noms. Le Sigma 7 de 1971 illustre bien la richesse de cette programmation : sur la scène bordelaise se produisent dans cette seule édition Dizzy Gillepsie, Sonny Stitt, Thelonious Monk, Ornette Coleman, ainsi que Miles Davis aux côtés de Keith Jarrett. En fermeture du festival est très remarquée la prestation de Sun Ra avec son ensemble « Arkestra » sur la scène du Palais des Sports. En 1973 se produit de nouveau Miles Davis, devenu un habitué du festival tous les deux ans. D’autres grands noms du jazz vont se succéder dans les programmations de Sigma tout au long de la décennie tels que Martial Solal, Charles Mingus, Stan Getz, Joe Albany et Chet Baker (tous les deux dans une même soirée en 1976), Gil Evans, Barney Wilen, Bernard Lubat… Cet engouement pour le jazz se prolonge dans le début des années 1980 avec, à l’affiche, des noms tels que Chick Corea, Gary Burton, Charles Tolliver, Dexter Gordon, Michel Petrucciani, et de nouveau Miles Davis. Au milieu des années 1980, on assiste au déclin des affiches prestigieuses dans la programmation du jazz tandis que s’affirme la présence d’artistes dits « artistes régionaux[27] ».

- The Giants of Jazz à Sigma 7 en 1971

Dizzy Gillespie.

Dizzy Gillespie. Ornette Coleman Quartet.

Ornette Coleman Quartet. Miles Davis, Keith Jarret, Michael Henderson, Leon « Ndugu » Chancler, Gary Bartz, Charles Don Alias, James Forman.

Miles Davis, Keith Jarret, Michael Henderson, Leon « Ndugu » Chancler, Gary Bartz, Charles Don Alias, James Forman. Keith Jarrett (à gauche Miles Davis, à droite Michael Henderson).

Keith Jarrett (à gauche Miles Davis, à droite Michael Henderson). Gary Bartz (Miles Davis Septet).

Gary Bartz (Miles Davis Septet). Michael Henderson (Miles Davis Septet).

Michael Henderson (Miles Davis Septet).

Sonny Stitt.

Sonny Stitt. The Trio, Stu Martin.

The Trio, Stu Martin.

Les musiques expérimentales dans la programmation des années 1970 et 1980

À l’édition de Sigma 8 de 1972 est invité le compositeur français François Bayle, un des pionniers de la musique acousmatique (une branche de la musique électroacoustique « savante ») ; il a présenté son œuvre L’expérience acoustique. À Sigma 9, Pierre Henry, maintenant célèbre, revient au festival bordelais avec sa nouvelle composition Enivrez-vous, musique électroacoustique accompagnée d’une chorégraphie assurée par dix danseurs et danseuses (dont la Californienne Carolyn Carlson). Dans cette même édition, le groupe de musique expérimentale de Bourges donne un concert où est utilisé un nouveau matériel dénommé « Gmebaphone », ensemble d’instruments composé d’une trentaine de haut-parleurs disposés les uns à côtés des autres, à ras de terre ou montés sur châssis, reliés à des bandes passantes spécifiques et produisant des effets d’écoute très spéciaux. À Sigma 10, Karlheinz Stockhausen signe son retour avec ses œuvres Mikrophonie I et Klavierstück X. Deux ans plus tard, il est de nouveau invité au festival. Le compositeur français Jean-Claude Éloy, qui a déjà travaillé aux côtés de Stockhausen, est programmé à l’édition Sigma 16 de 1980. Il y fait sensation en présentant sa création d’inspiration extrême-orientale Yo-In, musique pour bandes magnétiques accompagnée sur scène par un percussionniste.

Au début des années 1980, les musiques expérimentales ne figurent plus dans les programmations du festival. Pour pallier ce manque, Roger Lafosse propose à André Lombardo, expert et programmateur dans ce genre musical, de créer un festival parallèle pour prendre en charge cette programmation. Celui-ci verra le jour sous le nom de Divergences-Divisions, porté par l’association DMA2 (« Défense des musiques actuelles[28] »). De la sorte continuent à être programmées à l’Entrepôt Lainé des musiques industrielles et expérimentales. Dans ce cadre, et dans l’esprit de recherche cher à Sigma, des artistes de tous horizons, en France, viennent à Bordeaux pour se lancer dans différentes expérimentations. Toutefois, en 1985, Sigma 21 inclut dans sa propre programmation Glissement progressif du plaisir (d'après le titre d'un livre d'Alain Robbe-Grillet), un spectacle relatif aux musiques expérimentales et présenté par DMA2. Dans la même édition, Sigma propose à son public les œuvres des créateurs américains Jon Hassell pour son concert Power spot et David Hykes & Harmonic Choir pour leur concert À l’écoute des vents solaires. À Sigma 22, le compositeur belge Thierry de Mey vient présenter son spectacle Le nageur est à l’abri de la pluie, toujours dans cette nouvelle mouvance que l'on nomme alors les « musiques nouvelles ».

Sigma-Cinéma poursuit sa foisonnante programmation

Au début des années 1980, l’aventure cinématographique de Sigma se poursuit avec des dizaines de films présentés à chaque édition. Le centre Jean Vigo, désormais installé dans le théâtre Trianon, s’associe à cette programmation en projetant de nombreux films. En 1985, Gérald Lafosse, fils du directeur du festival, et Jean-Pierre Bouyxou apportent un concept nouveau dans le Sigma-Cinéma : le palmarès. Entre 1985 et 1988, chaque année, est présentée au public une série de films réunis sous un même critère, et le public s’exprime pour déterminer à quel film revient la palme. En 1985, le « Navet Doré » récompense le plus mauvais film du monde (la palme revient à Nabonga le gorille de Sam Newfield). En 1986, la « Cantharide d’Or » récompense le film le plus érotique (la palme revient à L’empire des sens de Nagisa Oshima). En 1987, la « Palme de Caoutchouc » récompense le film comique le plus ringard (la palme revient à Franco Franchi et Ciccio Ingrassia pour l’ensemble de leur œuvre). Enfin, en 1988, la « Minerve de Plomb » récompense le film le plus violent (la palme revient à Scarface de Brian de Palma)[29].

La scène théâtrale à Sigma après 1975

À partir du milieu des années 1970, le festival Sigma devient une institution dans la ville qui a du succès, un phénomène culturel qui jouit d’une réputation en France et au-delà des frontières, qui présente de très nombreux spectacles et qui conserve sa réputation d’« avant-garde ». Cependant, on constate que le public évolue, s’embourgeoise peu à peu, se diversifie, vieillit légèrement, et les scandales suscités par le bouillonnement des premières années ne sont plus au rendez-vous. Après dix ans d’existence, la manifestation avant-gardiste qui avait provoqué tant de controverses et d’oppositions est maintenant intégrée dans le paysage culturel de la ville.

Le théâtre, par ses productions scéniques souvent d’une grande originalité, demeure le secteur artistique phare du festival. Après la domination du théâtre américain d’avant-garde dans les dix premières années de Sigma, ce sont maintenant principalement des troupes européennes qui sont invitées et suscitent de vives émotions ; celles-ci domineront dans la programmation jusqu’aux dernières années du festival.

Parmi les compagnies et les artistes français invités à la fin des années 1970, la troupe de théâtre travestie Les Mirabelles vient de présenter au Sigma de 13 de 1977 Les contes de la dame blanche, dans des décors dessinés par Jacques Tardi, quatre contes fantastiques mettant en scène des ogres, des vampires et des travestis. La critique salue cette troupe « dont les numéros de travestis sont parmi les meilleurs en France actuellement[30] », selon le journal Sud-Ouest. Dans la même période, on note la double-présence de Farid Chopel, en 1977 avec son one man show Chopelia et, en 1980, aux côtés de Ged Marlon, dans le spectacle Les aviateurs. En 1979, Jean-Paul Farré interprète le Dieu de Pierre Henry et Le Farré sifflera trois fois[31].

Toujours dans le champ de la création française, l’émotion intense — voire le grand frisson — est venue de la troupe Aligre, invitée à Sigma 17 en 1981. Le Cirque Aligre est composé de cinq membres à l’allure punk et réputés violents. La troupe, formée en 1978, comprend entre autres un montreur de chevaux (un jeune homme nommé Bartabas) et un dresseur de rats (nommé Branlotin). La troupe ensauvagée terrorise le public et enlève des spectatrices. Branlotin, dressé droit sur la piste, le buste tendu, avale un rat en direct devant un public ébahi ou terrifié. Cette séance saisissante est la toute dernière représentation donnée par le Cirque Aligre juste avant la dissolution de la troupe pour cause de mésentente.

Trois ans plus tard, Bartabas, en quête d’un souffle nouveau, annonce à Roger Lafosse qu’il vient de constituer une nouvelle formation du nom de Zingaro et lui propose un spectacle avec des chevaux et de la musique tzigane[32]. Lafosse aime ce genre de défi : donner sa chance à un nouveau concept et à une nouvelle troupe. Au Sigma 20 de 1984, un chapiteau est installé place des Quinconces pour accueillir Zingaro. Nouvelles sensations au festival Sigma : après avoir fait attendre le public dans la gadoue et les odeurs de crottin, on conduit celui-ci dans un tunnel noir et labyrinthique qui mène à la piste. La prestation équestre remporte un grand succès : Bartabas et son Zingaro sont lancés. Bartabas en sera toujours reconnaissant à l’égard de Roger Lafosse, déclarant que « c’est grâce à lui qu’a pu naître toute cette aventure[33] ».

Sur la scène théâtrale, les pays du Nord de l’Europe s’invitent également au festival, à commencer par le Danemark comme l'Odin Teatret d'Eugenio Barba en 1979[31] ou la Belgique : en 1984, le chorégraphe et metteur en scène flamand Jan Fabre fait jouer Le pouvoir des folies théâtrales, une pièce majeure de son répertoire, création récente de la Biennale de Venise. Dans un spectacle qui dure plus de quatre heures est mis à l’épreuve l’essoufflement d’une représentation à travers l’épuisement de ses acteurs. Dans le journal Sud-Ouest est planté le décor en quelques mots : « Soit deux rois nus, douze comédiens et des diapos géantes. […] Une musique intermittente et wagnérienne soutient l’ensemble. Il est question de sadisme (des grenouilles sont écrasées en direct), d’hystérie, de violences androgynes, […] d’élans mortifères… »[34]. De jeunes hommes, portant couronne dorée sur la tête, y dansent nus ou en costume cravate. Les jeunes gens qui les entourent tantôt se dénudent entièrement à leur tour, tantôt courent comme des dératés ou halètent comme des chiens. L’ensemble choit dans une décadence tonique ou épuisée, sensuelle et déroutante. (Ce spectacle sera repris dans une nouvelle création à Avignon en 2013.)

En 1985, deux troupes belges sont présentes au festival, Plan K pour Scan Lines et Epigonentater pour Couteauoiseau. En 1987, le Theâtre Varia de Bruxelles présente La mission du dramaturge allemand Heiner Müller.

Le théâtre hollandais se distingue à plusieurs reprises au festival. Le Théâtre Perspekt, avec des accents kafkaïens, présente deux spectacles au Sigma 18 de 1982 : Les hommes aux chapeaux melons et Hammer. Dans la même édition du festival, la troupe Mexicaanse Hond joue Granit. En 1985, le Taller Amsterdam, né d’un groupe de plasticiens sud-américains, vient présenter La nuit du 3e jour d’Armando Bergallo.

Dans la dernière décennie, du théâtre dans le bruit, la fureur ou le gigantisme

Le théâtre venu d’Espagne a fait grande sensation dans la programmation de Sigma 22, en 1986, avec un spectacle plein de bruit et de fureur. La troupe catalane La Fura dels Baus stupéfie le public en jouant Suz-O-Suz. Les spectateurs se tiennent debout dans un espace encombré d’échafaudages en tubes d’acier, de bidons, de poulies, de cordes, de grillages, de seaux, de ventilateurs… Le journaliste Jean Eimer qui signe l’article publié le lendemain dans Sud-Ouest décrit cette « bombe », ce « cataclysme », cette « apologie de la bestialité » de cette manière : « Les humanoïdes enlèvent leurs chemises. Ils se ruent dans la foule. […] Les humanoïdes se battent pour de la nourriture dans les jambes des spectateurs ou juchés sur les échafaudages à roulettes transformés en chars d’assaut. Ils déchirent des viscères d’agneau ou de veau à pleines dents, […] s’aspergent de sang, crachent et projettent tout sur le public, crient, hurlent, accouchent de nouveau-nés in-vitro, […] déversent des tonnes d’eau à la ronde, en appellent au feu, au vent, au sadisme, à la fureur, à la folie. C’est irracontable. C’est d’une violence inouïe et le public cache sa terreur sous de singuliers rictus. Ou bien il rit franchement. Mais il ne sort pas intact. » Et de conclure sur ces mots : « Avec La Fura dels Baus, Sigma s’est rajeuni de vingt ans. »[35] En effet, à travers le déploiement débridé de cette énergie violente, sans doute est-on tenté à Sigma de placer la performance de la troupe catalane dans la droite ligne du Living Theatre — mais aussi, plus récemment, du Cirque Aligre[36].

Un an plus tard, à Sigma 23, La Fura dels Baus vient présenter Accions, spectacle de nouveau plein de fracas qui impressionne le public, l’intrigue, l’agresse ou le surprend. C’est à cause de saisissantes scènes de pyrotechnie que le spectacle avait été annulé l’année précédente car il ne lui avait pas été attribué un lieu approprié. Dans cette même édition de 1987, le théâtre catalan est également représenté par la compagnie La Cabana venue jouer La Tempête de Shakespeare dans une mise en scène décapante et confuse à en perdre son latin[37].

En 1989, Sigma est sommé de quitter l’Entrepôt Lainé où des travaux sont effectués pour y installer définitivement le CAPC. Désappointée, se sentant mise à la porte, l’équipe du festival investit sur les quais le Hangar 5 où est célébrée à l'automne la 25e édition de Sigma. À cet effet, une exposition rétrospective relate l’histoire du festival.

La programmation théâtrale se poursuit dans le même esprit de fureur que les années précédentes. Dressant son chapiteau sur les quais de Bordeaux, la troupe de théâtre-cirque Archaos vient présenter son spectacle Metal clown. Dans une mise en scène délirante, on trouve beaucoup de ferraille, des motos pétaradantes de toutes cylindrées, parfois volantes, des acrobates cloutés et casqués, des personnages chevauchant des tronçonneuses, armés de fers à souder, un violoniste tronquant son instrument contre une scie électrique, un dresseur de porcs et de nombreuses autres figures vêtues de cuir et de métal.

Dans les années 1990, la dernière troupe théâtrale, dans l’histoire du festival, qui marque durablement les esprits par ses audaces et son goût du gigantisme est celle de Royal de Luxe, compagnie qui fonde son travail par des irruptions dans l’espace public et par des performances très remarquées. En 1990, la troupe vient présenter place des Quinconces La véritable histoire de France dans une mise en scène burlesque aux effets grandioses qui éblouit le public. En 1995, Royal de Luxe récidive sur l’esplanade de la base sous-marine avec Peplum par une production qui verse de nouveau dans le gigantisme. Le décor comprend deux pyramides et un sphinx de grande taille. Dans une succession de clichés sur l’antiquité romaine et de scènes anachroniques se succèdent des effets de machinerie : batailles navales (combat entre trières et galères figurées par des maquettes fixées au bout de tiges), sphinx parlant et crachant de la fumée, piano lancé par une catapulte géante, machine à odeurs…, le tout se terminant en un incendie dans une épaisse fumée colorée. Ces images surprenantes attirent sur l’esplanade des milliers de spectateurs avec d’autant plus de succès que Royal de Luxe mise entièrement sur la gratuité du spectacle. Le metteur en scène Jean-Luc Courcoult s’en est expliqué dans une interview accordée à Sud-Ouest quelques années plus tôt : « Nous n’avons pas l’intention d’aller en salle. Si on y va, on ne verra plus les enfants, les familles. On fait un théâtre populaire et on y tient, il faut rester dans la rue et que ce soit gratuit »[38].

De fortes tensions mettant en péril le festival

Les dernières années du festival se déroulent dans un contexte de tensions, de polémiques et d’inquiétude grandissante face à l’avenir de l’aventure Sigma. Depuis l’annulation du festival en 1993 (dû à un plan de rigueur budgétaire décidé par la municipalité), chaque nouvelle édition automnale de Sigma est soumise à cette interrogation existentielle : Sigma aura-t-il bien lieu cette année ? Et le cas échéant : est-ce que ce sera la dernière édition ?[39] En 1994 et 1995, le festival tremble mais résiste. À Paris, il est d'ailleurs qualifié par le journal Libération de « festival insubmersible »[40]. Toutefois, après les élections de 1995 qui ont consacré Alain Juppé nouveau maire de Bordeaux, les relations se tendent de plus en plus entre les organisateurs du festival et la nouvelle municipalité. Elles demeurent également conflictuelles avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et son directeur Jean-Michel Lucas. Dans les colonnes du journal Sud-Ouest, à l’automne 1996, celui-ci reproche à Sigma de n’avoir plus l’originalité et la primeur des programmations d’avant-garde qui le caractérisaient naguère, puis il ajoute : « Il n’est pas question un seul instant de renier un personnage tel que Roger [Lafosse] et l’immense travail qu’il a accompli, mais l’heure est autre. »[41]. Que les critiques, parfois très sévères, viennent du ministère de la Culture, de la DRAC ou de la mairie de Bordeaux, on prétend que les autorités publiques s’accordent à trouver le festival « has been », « sans esprit de découverte », « non renouvelé »[41]. La confiance que ces instances accordent à ce festival et l’intérêt qu’elles lui portent étant fortement diminués, certaines subventions se trouvent réduites d’année en année. En 1996, la baisse des subventions publiques est de l’ordre de 25 % par rapport à 1994[41] ; c’est en particulier la mairie de Bordeaux qui a fortement réduit sa participation financière. Cependant, dans le même temps, la presse parisienne continue à soutenir l’audace et la singularité de Sigma, à l’image du journal Le Monde qui qualifie encore en 1995 le festival d’ « inusable rendez-vous des avant-gardes »[42].

C’est dans ce contexte difficile que Sigma présente en novembre 1996 sa 32e édition. Ce sera la dernière. Ironie de la situation, cette édition est nommée « Extremus » — l’extrême dans la société et dans l’art, l’extrême dans la vie — et nombreux sont ceux qui s’interrogent dans la presse, se demandant si ce n’est pas Sigma lui-même qui se trouve à son extrémité. Dans cette ultime bravoure, comme pour rappeler le temps des grandes mises en scène éprouvantes et décadentes des premières années de Sigma, la compagnie américaine Ron Athey vient présenter Deliverance que l’on annonce « d’une rare violence », « à la limite de l’insoutenable »[41], à tel point que le spectacle est interdit aux mineurs. C’est le dernier temps fort, la dernière grande audace théâtrale des trente-deux années de Sigma. Du côté de l’extrême est également programmée la troupe du théâtre argentin de La Guarda dans une performance saisissante. Fidèle à des artistes qui ont déjà été appréciés dans le festival, Sigma a également invité Jan Fabre pour la présentation de son nouveau spectacle, la compagnie belge Plan K et le compositeur Jean-Claude Éloy. Conformément à l’esprit du festival, des créations bordelaises sont également à l’affiche sur la scène théâtrale.

C’est surtout par le théâtre que Sigma s’était fait une réputation internationale et, finalement, c’est essentiellement avec le théâtre que le festival vit ses dernières grandes émotions.

La fin de l'aventure Sigma

À la fin de l’année 1996, après que les derniers feux de la 32e édition de Sigma se sont éteints, les espoirs relatifs à une possible continuation du festival sont très faibles ; presque plus personne n’ose encore y croire. Au début de 1997, il se confirme que la direction de Sigma, avec Roger Lafosse en première ligne, est attaquée sur deux fronts. D’une part, l’adjointe à la Culture de la mairie de Bordeaux lui reproche une mauvaise gestion financière du festival, ce que récuse avec vigueur le premier intéressé[43]. D’autre part, le Ministère de la Culture, la Drac et la municipalité bordelaise persistent à considérer que cette manifestation d’automne, naguère avant-gardiste, est devenue obsolète. On reproche à Sigma d’avoir repris dans les dernières années la programmation d’autres festivals, ôtant toute singularité au rendez-vous bordelais[44].

Prise dans la tourmente, entraînée dans le tourbillon de la polémique et des invectives, la direction de Sigma comprend qu’elle n’a plus la possibilité de reprendre la main. D’ailleurs, le sort du festival est scellé dans les jours qui précèdent la séance du Conseil Municipal du 24 février 1997. L’« affaire Sigma » n’est pas à l’ordre du jour de cette séance, mais on vient d’apprendre dans les journaux que l’aventure Sigma est terminée ; le festival n’existe plus. La colère des élus opposants au sein du Conseil Municipal éclate lors de cette séance du 24 février. Ils reprochent d’abord à Alain Juppé d’avoir mis les élus devant le fait accompli sans un débat préalable : « C’est par la presse que nous avons appris la disparition de Sigma.» Le chef du groupe socialiste, François-Xavier Bordeaux, demande à l’adjointe à la Culture de présenter des excuses publiques pour avoir « diffamé et sali » le fondateur de Sigma, et une élue communiste accuse Alain Juppé de « s’attaquer à l’intelligence et à l’esprit humain »[45]. Les esprits sont si échauffés que le maire décide de suspendre la séance. Dans les couloirs, les réprimandes continuent à se répandre ; on reproche à la nouvelle municipalité de n’avoir jamais proposé un débat en Conseil municipal à propos de Sigma. Le jour où ce débat a enfin lieu, la décision du maire a déjà été prise : c’est la fin définitive du festival. L’aventure Sigma a vécu, mais la mémoire restera vive.

Postérité

Sigma dans la mémoire de la ville

La disparition du festival Sigma suscite une grande émotion parmi les défenseurs de cette manifestation automnale qui, malgré de nombreux aléas, a réussi à maintenir ce rendez-vous annuel avec son public (excepté en 1968 et 1993). Sud-Ouest, dans son courrier des lecteurs, se fait l'écho de cette émotion[46]. Toutefois, dans le champ des arts contemporains novateurs, avant-gardistes et visionnaires, Roger Lafosse ne souhaite pas que tout s’arrête de façon radicale et définitive, même si l’« aventure » en elle-même prend effectivement fin. Il multiplie les contacts auprès des instances locales pour promouvoir la création d’un Centre d’Information International d’Échanges Artistiques et Culturels. Dans une lettre à Jacques Valade, président du Conseil Régional d’Aquitaine, il qualifie ce nouvel organe culturel en projet d’ « outil précieux et indispensable pour la formation et la promotion des questions relatives à l’art vivant aujourd’hui »[47]. À son ouverture, ce centre serait déjà détenteur de centaines de cassettes vidéos, de CD et de cassettes audio, ainsi que de milliers de photos et de diapositives, légués par Sigma. Toutefois, malgré les démarches engagées, ce projet ne verra jamais le jour. Roger Lafosse tire un trait définitif sur Sigma. Tout est bien fini.

C'est en 2007 que son petit-fils, Harold Cober, et Jean-François Hautin, producteur de cinéma bordelais, arrivent à convaincre Roger Lafosse de sortir de son silence pour raconter à sa façon l'aventure Sigma. France 3 Aquitaine soutient la production d'un documentaire réalisé par Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil auquel participent François Barré, Jean-Jacques Lebel, Jérôme Savary, Régine Chopinot, Martial Solal et Bartabas qui donnera son titre au film en parlant de Sigma comme d'une “provocation amoureuse“. La première projection à lieu au Entrepôt Lainé en 2008 en présence de Bartabas qui a tenu à venir rendre hommage à Roger Lafosse : “Salut l'Artiste“

Restent les très nombreuses archives du festival que détient Roger Lafosse et dont il ne sait que faire : les détruire ou les léguer ? Finalement, il décide en 2010 de faire don à la ville de Bordeaux de cette très importante somme rassemblée au service de la mémoire du festival. Au printemps 2011, les dossiers, outils de communication, revues de presse, tirages photographiques et diapositives sont collectés par les Archives municipales de Bordeaux[48]. Roger Lafosse décède peu de temps après, en juin 2011, à l’âge de 84 ans.

Deux ans et demi plus tard est organisée au CAPC de l’Entrepôt Lainé, en partenariat avec les Archives municipales de Bordeaux et l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), une exposition constituée d’une rétrospective richement documentée des trois décennies de l’aventure Sigma. L’exposition se déroule de novembre 2013 à mars 2014 ; elle s’articule autour de la présentation de photographies, de vidéos d’archives, de documents sonores et d’affiches en fac-similé, et propose également des conférences, des rencontres avec des témoins du festival Sigma, des concerts, des projections de films, des performances et des créations chorégraphiques.

Sur l'album publié en 1989 par l'association du Comité Sigma, L'aventure d'un festival, figurait en quatrième page de couverture cette citation de Jean Lacouture : « Nous savons tous que le destin des avant-gardes est d'être dépassé ou récupéré. Mais Sigma fut et reste bien autre chose : une allègre effraction, une bourrasque à laquelle n'ont résisté ni les volets, ni les portes, ni les toiles d'araignées de la vieille maison. On peut toujours tenter de canaliser le vent, de le couper ou de le détourner : il y aura toujours, sur la hauteur, un moulin pour en prendre les ailes. »

Références

- E. Debur, Sigma 1965/1996 : Histoire d'un festival d'avant-garde, Biarritz, Editions Atlantica, 2017, p. 16.

- Archives Bordeaux Métropole, Fonds Sigma, 254 S 37.

- Le Monde du 19-11-67.

- La France-La Nouvelle République (Bordeaux) du 18-11-67.

- La France - La Nouvelle République (Bordeaux) du 18-11-1967.

- Sud-Ouest Dimanche du 26-11-67.

- Le Monde du 21-11-67 (sous la plume de Nicole Zand).

- Sud-Ouest Dimanche du 26-11-67. Courrier des lecteurs.

- Le Nouvel Observateur n°262 du 17-11- 69, dans la rubrique : « À ne pas manquer cette semaine ».

- Sud-Ouest du 18-11-69 (sous la plume de Jean-Gérard Maingot).

- Sud-Ouest du 21-11-69 (sous la plume de Jean-Gérard Maingot).

- La République des Pyrénées du 20-11-69.

- (en) Whitney Balliett et Lillian Ross, « The Duke's Party », sur The New Yorker, (consulté le ).

- Le Monde du 28-11-69 (sous la plume de Nicole Zand).

- Sud-Ouest du 30-11-69.

- Publication du 15-11-69.

- Cité dans le Livret-Programme de Sigma 3 - Archives Bordeaux- Métropole 254 S 41.

- France Soir du 15-11-70.

- Le Monde du 17-11-70.

- Sud-Ouest du 18-11-71.

- Le Figaro du 17-11-71.

- La France - La Nouvelle République (Bordeaux) du 21-11-70.

- Le Figaro du 22-11-72 (sous la plume de Pierre Mazars).

- Sud-Ouest du 18-11-75 et La vie de Bordeaux du 22-11-75.

- Dans la France - La Nouvelle République en 1973, cité par Sigma, l'aventure d'un festival, Bordeaux 1989, p. 102.

- Sud-Ouest du 25-11-81, dans l'article « Le chant du cygne ? »

- Philippe Méziat, « Le jazz à Sigma - Une chronologie commentée », sur Citizen Jazz, (consulté le ).

- E. Debur, Sigma 1965/1996, op. cit., p.164.

- Sigma, l'aventure d'un festival, op. cit., p. 174-175.

- Sud-Ouest du 12-11-77.

- « Création et créateurs », Le Monde, (lire en ligne)

- E. Debur, Sigma 1965/1996, op.cit., p. 12.

- Sigma, l'aventure d'un festival, op. cit., p. 83.

- Sud-Ouest du 17-11-84.

- Sud-Ouest du 19-11-86.

- Sigma, l'aventure d'un festival, op. cit., p. 96.

- Sud-Ouest du 19-11-87.

- Sud-Ouest du 13-11-90.

- Journal du Théâtre, mensuel, Paris, novembre 1996, extrait de l'article « Sigma : mise à mort d'un festival ? »

- Libération du 15-11-95.

- Sud-Ouest du 19-10-96.

- Le Monde du 14-11-95 (sous la plume d'Olivier Schmitt).

- Sud-Ouest du 22-02-97.

- Sud-Ouest du 21-02-97.

- Sud-Ouest du 25-02-97.

- Sud-Ouest du 30-11-96.

- Lettre du 10-07-97. Archives Bordeaux Métropole, 254 S 124.

- Archives Bordeaux Métropole, 254 S, fiche ISAD (G).

Annexes

Livres

- Sigma, l'aventure d'un festival, Edition Sigma, Bordeaux, 1989 (ISBN 2-9504731-0-5).

- Françoise Taliano-Des Garets, La vie culturelle à Bordeaux 1945-1975, Talence, Presses universitaires de Bordeaux, , 388 p. (ISBN 9782867811647), p. 228 - 235

- Emmanuelle Debur, Sigma 1965/1996 : Histoire d'un festival d'avant-garde, Biarritz, Éditions Atlantica, 2017 (ISBN 978-2-7588-0452-9).

Articles

- Sigma - L'Archive vivante. Compte rendu des journées d'étude des 28, 29 et 30 novembre 2011 à l'École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (Patricia Falguières, « Journées d’études SIGMA 28, 29 & 30 novembre 2011, à l’EBABX: le compte-rendu », sur SIGMA L’ARCHIVE VIVANTE – Un festival pour les avant-gardes des années 60’ et 70’, un fonds d’archives à explorer et compléter., (consulté le )).

- Françoise Taliano-des Garets, « Le festival Sigma de Bordeaux (1965-1990) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 36, année 1992, p. 43-52 (ISSN 0294-1759, e-ISSN 1950-6678, DOI https://doi.org/10.3406/xxs.1992.2602, lire en ligne, consulté le ).

Films documentaires

- Une semaine sur cinquante-deux, de Sylvie Marion, 1968 (INA).

- Les années Sigma : La provocation amoureuse, produit par Jean-François Hautin (La SMAC), réalisé par Jean-Philippe Clarac et Olivier-Daniel Deloeuil, 2008. visionnable en accès libre sur ce lien https://vimeo.com/379341890

Articles connexes

Liens externes

- Fonds Sigma (254 S) aux Archives de Bordeaux Métropole, comprenant en particulier des affiches : « iconographie - Archives Bordeaux Métropole », sur Archives Bordeaux Métropole (consulté le ).