Explosion de l'Ocean Liberty

L'Ocean Liberty est un cargo norvégien, d'un modèle liberty ship, dont l'explosion, lors du déchargement le , a causé d'importants dégâts à Brest. Il s'agit de l'explosion, dans des conditions fortement confinées, d'un mélange très sensible de nitrate d'ammonium et de combustibles liquides.

| Ocean Liberty | |

Profil de l’Ocean Liberty | |

| Autres noms | Park Holland |

|---|---|

| Type | Liberty ship, cargo-vraquier |

| Histoire | |

| Chantier naval | South Portland Shipbuilding Corp., Portland (Maine)[1] |

| Lancement | Fin septembre 1943[1] |

| Statut | A explosé dans le port de Brest en juillet 1947 |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 134,6 m[1] |

| Maître-bau | 17,3 m[1] |

| Tonnage | 7 176 tjb[1] |

| Propulsion | vapeur[1] |

| Puissance | 339 n.h.p. (nominal horse vapeur)[1] |

| Vitesse | 11 nœuds[1] |

| Carrière | |

| Armateur | A/S Sjofart (T.S Bendixen, Lillesand)[2] |

| Pavillon | Norvège[2] |

| IMO | 2244268[1] |

Chargé de 3 133 tonnes de nitrate d'ammonium[3], de paraffine, de pétrole en fûts, de pièces détachées de voiture et de diverses marchandises, l'Ocean Liberty prend feu pour se désintégrer en grande partie portant un panache de fumée à 1 500 m de hauteur. L'onde de choc, un petit raz-de-marée de 5 m[4], et des morceaux de métal incandescents projetés en l'air, parfois de plusieurs tonnes, vont ravager la ville et son port de commerce. Le rapport d'enquête de la Compagnie des bateaux à vapeur du Nord (CBVN) du fait état de 33 morts et 1 000 blessés graves. Les blessés légers sont au nombre de 4 000 environ. Le nombre de victimes est contesté, la presse locale faisant état d'un bilan légèrement revu à la baisse. La base ARIA des accidents maritimes rapporte vingt-six morts et plusieurs centaines de blessés.

L'explosion de l'Ocean Liberty est à rapprocher de deux autres grandes catastrophes provoquées par l'explosion dans un port d'un navire chargé de nitrate d'ammonium : celle du cargo français Mont-Blanc (1917, environ 2 000 morts, à Halifax, Nouvelle Écosse, Canada) et celle du cargo français Grandcamp (1947, 581 morts, à Texas City, Texas, États-Unis).

Le contexte

L'Europe sort exsangue des années de conflit et d'occupation. Les bombardements ont réduit en cendres de nombreuses villes, les ressources d'une grande partie du continent ont été pillées par l'Allemagne nazie. Cette guerre à outrance, inédite au regard de l'Histoire et essentiellement aérienne, a détruit des centaines de milliers de logements. En France, comme ailleurs, on ne compte plus les villes martyres, Brest en fait partie, détruite à 75 %. Les destructions passées, la ville renaît peu à peu de ses cendres à travers l'habitat provisoire et les baraques dans un premier temps. Américaines, canadiennes ou françaises, elles ont été montées rapidement dès 1944 et leur nombre s'accroit rapidement occupant peu à peu les emplacements urbains dégagés des ruines. En 1949, on en compte cinq-mille, réparties en vingt-cinq cités. Nombreux sont les Brestois qui retrouvent alors un abri, même sommaire, pour autant les conditions de vie restent au quotidien très difficiles.

Deux baraques : une française à gauche, une canadienne à droite, dans le quartier de Saint-Marc à Brest

Deux baraques : une française à gauche, une canadienne à droite, dans le quartier de Saint-Marc à Brest Baraques du quartier de Kerangoff à Brest

Baraques du quartier de Kerangoff à Brest Vue aérienne de Brest en 1946

Vue aérienne de Brest en 1946

Les restrictions demeurent, on manque de tout. Le système de rationnement reste en vigueur et perdure jusqu'en 1949-1950, il apparaît même à un niveau plus strict que pendant les pires années de guerre. À titre d'exemple, la ration de pain était de 275 g en 1942, en elle est de 200 g. Le tissu industriel, économique est donc à rebâtir.

C'est dans ce contexte que les États-Unis lancent le plan Marshall[3] : vecteurs de cet approvisionnement massif du vieux continent en ruine, les liberty ships.

Ces cargos dont la construction en série débute dès 1936 sont conçus dans un premier temps pour soutenir l'effort de guerre allié en Angleterre (transport de troupes, de matériel, etc.). En 1947, ils irriguent les ports européens de produits de toute sorte : produits agricoles, machines, charbon etc.

Brest ne fait pas exception à la règle : le port demeure, malgré de lourdes destructions, l'un des ports de l'Atlantique pouvant accueillir ces navires de 130 m de long. Ainsi depuis le printemps, c'est tous les deux ou trois jours qu'un de ces cargos sous pavillon américain ou norvégien est accueilli au 5e bassin du port de commerce. L'Ocean Liberty est l'un d'entre eux, construit en 1943.

Un liberty ship

Construit dans un chantier de la New England Shipbuilding Corporation de l'État du Maine (États-Unis) à Portland[1] il commence sa carrière fin septembre 1943 sous le nom de Park Holland. Il navigue pour la compagnie W.J. Rountree et Cie de New-York[2]. La charge de plusieurs centaines de ces liberty ships pèse lourd sur l'économie américaine au sortir de la guerre 1939-1945. La décision est prise de les prêter en gérance puis de les céder à des pays amis ayant un besoin vital de reconstituer une flotte marchande. C'est ainsi que ce Park Holland entre, définitivement, sous pavillon norvégien en février 1947 sous la dénomination Ocean Liberty[2].

Le 5 juillet 1947, il part de Baltimore, les cales chargées de 3 330 tonnes d'acier, de machines, de lubrifiants, d'objets en bakélite et en celluloïd, de fourrures et de nitrate d'ammonium. Une escale à New York complète le chargement de graisse, de peinture, de caoutchouc, de pneus et de paraffine. Cette dernière se trouve stockée avec du nitrate d'ammonium en cale 3. Le 11 juillet, le navire lève l'ancre et essuie du gros temps en traversant l'Atlantique.

| Plan type d'un liberty ship | |

|---|---|

| |

| Caractéristiques type |

|

| Légende |

|

| Ocean Liberty | Cargaison (disposition supposée)

|

Déroulement de l'accident

Traversée de l'Atlantique

Propriété d’une compagnie norvégienne, l’Ocean Liberty part de Baltimore le 5 juillet, les cales chargées de 3 300 tonnes d’acier, de machines, de lubrifiants, d’objets en bakélite et en celluloïd, de fourrures et de nitrate d’ammonium.

Une escale à New York complète le chargement de graisse, de peinture, de caoutchouc, de pneus et de paraffine. Celle-ci se trouve entreposée à proximité de fûts de nitrate d’ammonium en cale 3. Le navire lève l’ancre le 11 juillet et essuie du gros temps en traversant l’océan Atlantique. Il arrive à Brest le 23 juillet et se met à quai au 5e bassin du port de commerce.

L’Ocean Liberty devait arriver plus tard, après avoir fait escale à Anvers, mais une grève des dockers belges contraint le commandant norvégien Erwein Holst à inverser l’itinéraire initialement prévu : Anvers, Boulogne-sur-Mer (où le tiers du nitrate d’ammonium devait être débarqué), Le Havre, Brest et donc de commencer par Brest. Le déchargement débute le 24 juillet.

Journée du 28 juillet

Il fait beau à Brest. La ville ne s'est pas encore remise des séquelles de la guerre[Note 1] mais le port fonctionne. L’Océan Liberty est donc à quai.

À 6 h, une équipe d'ouvriers dockers commence un shift (travail de 8 h en continu) dans une des cales du bateau. À 9 h, un fort vent de nord-est plaque le bateau contre le quai. La température à bord monte sans que rien d'autre ne soit détecté.

À 12 h 25, les caliers (manœuvres) de la maison Le Bras rapportent une chaleur insupportable dans la cale ; Léon Blois, pointeur de l'équipe (l'homme qui, par des signes spécifiques, guide le grutier lors de ce déchargement) voit une épaisse fumée sortir de la cale 3 dont le contenu est destiné au Havre et à Boulogne. Il prévient le bord, stoppe le travail de ses collègues et signale le fait à sa hiérarchie. Il sait qu'à Texas City une catastrophe a eu lieu à la suite de l'explosion de nitrate d'ammonium.

À 12 h 35, Pierre Jaffredou, 18 ans, intervient sur le bateau avec ses collègues des Ponts et Chaussées. Dix minutes plus tard, le capitaine de vaisseau commandant de la Direction du port (de la marine), averti par son instinct professionnel qu'il y a un incendie très inquiétant à bord, fait alerter les pompiers et les remorqueurs portuaires. Dans son rapport, datant du 9 août 1947, le lieutenant Palu (commandant du corps des sapeurs-pompiers incendie de Brest) signale que dès l'arrivée des véhicules Leyland[Note 2] il a fait stopper la manière de combattre cet incendie. Du fait d'un risque d'accumulation des gaz à l'intérieur de la coque, il ordonne d'ouvrir les panneaux des cales 2 et 3 et d'enlever les chapeaux des cheminées d'aération. Cette décision spontanée et réfléchie arrive, sans doute, trop tard.

À 13 h, sur ordres de l'ingénieur du port, de la Marine nationale (préfecture maritime) et d'autres responsables portuaires et civils, un plan de sauvegarde est mis en place. Les secours de la Marine et des Ponts et Chaussées (dont dépend le port de commerce) refroidissent, à l'aide d'une motopompe munie de 4 lances de 70 mm, la partie avant de… la cale 1. Une initiative de sabordage à quai est proposée par Yves Bignon, directeur de la compagnie de remorquage des Abeilles portuaires[Note 3]. Elle n'est pas retenue. Les remorqueurs de la marine Portzic (de 600 ch) et Canari (de 120 ch) arrivent sur place. Au vu du vent de nord-est et du gabarit du liberty ship, ils sont peu puissants. L’Abeille 25 de la compagnie précitée a la capacité d'emmener une telle unité vers le large. Étant en station brestoise au mois de mars 1947, il rejoint le Havre en été pour réintégrer la pointe du Finistère à l'automne. L'équipage quitte l’Ocean Liberty et les abords. Le capitaine Holst reste auprès de son cargo.

Á 13 h 15, trois violentes explosions projettent des débris enflammés qui embrasent les proches dépôts portuaires. La coque vibre, des bruits sourds sortent de la cale 3. Une fumée noire accompagne des flammes. Le feu est nourri par le gazole, l'huile, la graisse et autres produits inflammables stockés parmi le nitrate d'ammonium. La marée est descendante et même avec un faible coefficient, ceci cause un nouveau problème. Un officier de la D.P. (un officier principal des équipages) est alerté ainsi que le remorqueur Plougastel. Sous la chaleur l'autopompe du service incendie voit sa peinture se cloquer et roussir.

Á 13 h 30, les autorités en place, dont M. Piquemal directeur du port, décident de faire sortir le navire en le remorquant vers le large. Le pilote civil trouvant la mission trop risquée se retire ; la direction du port (de la marine) prend le relais. Le Plougastel et le Portzic prennent le liberty ship en remorque. Les haussières sont coupées à la hache. Le vent contrarie les manœuvres. Le feu situé à l'avant du navire porte des fumées nitreuses mortelles. Le bateau touche l'angle du quai à chevaux et du 3e éperon, la tentative de sortie par le sud échoue. Le remorquage par l'arrière est compliqué mais se réalise vers la passe Est, peu profonde et assez étroite. C'est la seule solution, raisonnablement envisageable. La coque de l’Ocean Liberty est brûlante. Le Rosic vient suppléer les autres unités. Le lieutenant Raymond Palu du service incendie, par le truchement du sous-préfet des Brest, demande à la police de faire évacuer l'ensemble des ouvriers travaillant sur le port de commerce.

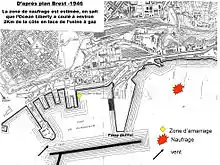

Entre 14 h 0 et 16 h 30, un bateau-pompe de la marine arrose la zone d'incendie. Des pompiers luttent depuis le quai. Les remorqueurs sont rejoints par une nouvelle unité, le Huelgoat. Un écueil se présente : le banc sablonneux de Saint-Marc[3]. Le liberty ship talonne car son tirant d'eau est de 7 mètres et les fonds sur ce banc ne sont que de 5 mètres. Sur cent mètres encore le Plougastel déhale l’Ocean Liberty qui s'échoue définitivement. Le rivage, la ville, les habitants du port et autres employés, les commerces, les gens sur les plages, les enfants en colonie de vacances au château de Ker-Stears sont sous une menace imminente. Yves Bignon propose à nouveau de saborder le bateau. Il trouve un volontaire pour l'emmener près du navire : François Quéré. Ce dernier pilotera la vedette des Abeilles. Munis de cordeau et de détonateurs ils iront placer des explosifs afin de percer et neutraliser la coque du bateau. Malgré sa spécialisation dans le nettoyage du port des épaves, le feu vert escompté ne viendra pas. Les autorités font venir le patrouilleur côtier Goumier. Á 15 h 5, des hommes montent à bord de cette unité militaire : le préfet maritime, le sous-préfet, l'administrateur de l'inscription maritime, l'ingénieur Piquemal, M. Stéphan de l'Import-Export, M. Ravisse, consignataire du liberty ship, le commandant Holst. À l'approche de l’Ocean Liberty l'ordre est donné de viser la ligne de flottaison avec des obus d'exercice inertes. De 15 h 25 à 16 h 30 à distance de 50 à 200 mètres 19 coups de 76 percutent le cargo, en vain. Alors le Huelgoat et le bateau-pompe reviennent à l'abord de l'épave, les pompiers (dont Eugène Le Fustec) gravissent dessus et essaient une ultime neutralisation de l'incendie qui n'aboutira pas.

Á environ 16 h 30, le commandant Holst, M. Ravisse et le commandant pont (du pilotage civil) interpellent Yves Bignon, sur place à ce moment-là. Ce dernier accepte d'intervenir à titre bénévole, demandant seulement le remboursement de ses frais. Yves Bignon demande alors au Huelgoat de s'écarter. Il place une première charge de dynamite, dont l'explosion ne fait qu'une gerbe d'eau de la hauteur du navire.

Á 17 h, les feux sur les quais sont circonscrits. L'ordre est donné aux pompiers de la marine et des ponts et chaussées de rentrer en casernement. Mais la position de l’Ocean Liberty échoué face à l'usine d'engrais chimiques Dior, à l'usine à gaz, aux raffineries de pétrole, inquiète le lieutenant Palu. Tout ce complexe industriel se trouve sous la falaise au bas du château de Ker-Stears. Les entrepôts de la CCI sont des baraques en bois où sont stockés des matériaux pour la reconstruction. Une camionnette et une motopompe viennent se placer auprès de ces structures. 7 hommes sont prêts à intervenir. Le Goumier tente toujours de percer la carène de l'épave sans succès. Le préfet maritime donne le signal du retrait aux bâtiments d'intervention vers une zone de 200 mètres minimum.

À 17 h 15, une deuxième tentative de sabordage du liberty ship par Bignon et Quéré échoue. Ils reviennent vers le navire en feu, Yves Bignon relève son câble électrique en l'enroulant. Le cargo Ocean Liberty explose à 17 h 24[3]. L'onde de choc est perçue jusqu'à Landerneau et le panache de fumée monte jusqu'à 4 kilomètres de hauteur. Il pleut sur Brest des milliers de morceaux du navire disloqué.

Le cœur de la cité en flammes

Des matières en fusion retombant sur le sol déclenchent de nombreux incendies. 4 000 à 5 000 immeubles et maisons sont détruits. La rue Jules Guesde et la cité Levot sont démolies. Le bureau de poste est ravagé. De nombreux autres quartiers sont touchés : toits soufflés, vitres brisées… Des installations industrielles, certaines à risques, sont en feu : les réservoirs d’essence de la société de pétrole Jupiter, ceux de la rue du Vieux-Saint-Marc, l’usine à gaz, les hangars de la Chambre de commerce (remplis de nitrate d’ammonium).

La cité commerciale, avenue Clemenceau, est la proie des flammes. La population est paniquée. Le souvenir de la guerre est très récent. L’explosion passée, un second vent de peur s’abat sur la ville lors de l’annonce de l’incendie de l’usine à gaz. La population s’empresse sur les routes et à la gare, espérant partir le plus vite possible de la ville[5].

Bilan

- 26 morts.

- Plus de 500 blessés, dont une dizaine dans un état grave, sont reçus dans les hôpitaux.

- 4 000 à 5 000 maisons et immeubles détruits, de nombreuses autres habitations sinistrées : toit soufflé, vitres brisées[3]…

- Des infrastructures en partie ou totalement détruites : bureau de poste, salle du ravitaillement…

- Des installations industrielles et commerciales sinistrées : cité commerciale de l’avenue Clemenceau, usine à gaz, hangars de la Chambre de commerce…

Création de la Kevrenn Sant-Mark

La Kevrenn Brest Sant Mark est un bagad qui trouve son origine dans un groupe de collecte de fonds pour les sinistrés de l'explosion de l’Ocean Liberty, improvisé à Brest en 1947 par Yann Camus et Pierre Jestin.

Après l'explosion du liberty ship, le quartier de Saint-Marc à Brest est gravement touché. Plusieurs actions de solidarité se mettent en place pour venir en aide aux sinistrés. Yann Camus, sonneur de biniou, organise une tournée dans le Finistère pour récolter des dons en s'associant au Cercle celtique de Brest emmené par Pierre Jestin.

La création de la Kevrenn voit le jour à cette occasion[6].

Deux noms, une rue, un mémorial

Une rue Yves-Bignon existe à Brest mais la mention de la plaque de rue n'indique pas les raisons de ce nommage. Cette rue est située entre la rue Poullic-Al-Lor et les jardins au-dessus du port de commerce dans le quartier de Brest centre.

En 2011 la municipalité décide de compléter cette plaque de rue et en édite une nouvelle, soixante ans après le drame qui a coûté la vie à l'enseigne de vaisseau et directeur de la compagnie de remorquage des Abeilles, Yves Bignon. Ce dernier tentant de saborder l'Ocean Liberty pour éviter qu'il explose dans le banc du quartier Saint-Marc. Les dates de naissance et mort d'Yves Bignon ainsi que la mention « Explosion de l'Ocean Liberty » sont ainsi ajoutées à la plaque de rue.

Le la plaque est inaugurée par François Cuillandre, maire de Brest en présence des familles d'Yves Bignon et de François Quéré. Ce marin qui, en se portant volontaire lui aussi, est mort en sacrifiant sa vie pour essayer d'éviter une explosion plus importante du navire. Il se trouvera, au même titre qu'Yves Bignon, honoré par la création d'un espace portant son nom sur le port de commerce en .

Ancienne plaque de rue Yves-Bignon, très neutre

Ancienne plaque de rue Yves-Bignon, très neutre Nouvelle plaque de la rue Yves-Bignon, par décision du

Nouvelle plaque de la rue Yves-Bignon, par décision du Gerbe de fleurs posée devant le nouveau panneau de la rue Yves-Bignon

Gerbe de fleurs posée devant le nouveau panneau de la rue Yves-Bignon

Notes et références

Notes

- Pour y parvenir, il lui faudra attendre le milieu des années 1960, soit une vingtaine d'années encore.

- Jeep-dévidoir et voitures sanitaires outillées de brancards puis d'appareils respiratoires Fenzy pour secours aux noyés ou asphyxiés.

- Officier de marine de réserve (enseigne de vaisseau), promotion 1937 de l'école navale.

Références

- Fiche descriptive - Site Wrecksite épaves

- Recherche sur les marins et les navires de la marine marchande et les marines du monde

- Article du 28/07/07 de Ouest-France : « 28 juillet 1947, l’Ocean Liberty explose »

- Hugues Demeude, Feux de navires Les SP sur le pont, spmag954 fév2004

- Navires et Marines marchandes, no 32, juillet 2007. Article de Jean-Yves Brouard : Il y a 60 ans l’Ocean Liberty explose à Brest

- Partie historique du site officiel de la Kevrenn Sant-Mark

Annexes

Articles connexes

Ouvrages utilisés pour la rédaction de l'article

Autres ouvrages sur le sujet

- Alain Cabon, Brest, éditions Ouest-France, Rennes 1990.

- Collectif, Toute l’histoire de Bretagne, Skol Vreizh, Morlaix, 2007.

- Alain Boulaire, Brest, Éditions Palantines, Quimper, 2004.

Article de presse

Liens externes

- Voir des photos d'époque: Portail Ocean Liberty sur Wiki-Brest : En savoir plus sur le dossier en accédant aux vidéos et interviews des témoins de l'époque

- Voir des photos d'époque : Blog portde.info de Yffic Dornic qui a réalisé le travail de mémoire auprès des témoins de ce drame, 6 articles de fond

- Fiche accident sur le site du Cedre

- Reprise du rapport général d’incendie, consécutif à l’explosion du navire Ocean-Liberty « le 28 juillet 1947 »

- Blog histoire et mémoire de Bretagne : 1947, Brest ravagé par l’Ocean Liberty

- Blog Brest Vie et Mémoire