Expédition du Challenger

L'expédition du H.M.S. Challenger fut la première grande campagne océanographique mondiale. Elle fut réalisée par une équipe de scientifiques à bord de la corvette britannique HMS Challenger entre et [1].

.jpg.webp)

Histoire

Lancée par l'Écossais Sir Charles Wyville Thomson (1830–1882) — de l'Université d'Édimbourg — la Royal Society of London obtint l'usage d'un navire de la Royal Navy, une corvette à vapeur de 2 300 tonneaux avec une machine auxiliaire de 1 200 chevaux[2], le HMS Challenger, et, entre 1870 et 1872, le modifia pour le travail scientifique, l'équipant de laboratoires séparés pour l'étude de l'histoire naturelle et de la chimie, de cabines supplémentaires pour accueillir les scientifiques et d'une plateforme de dragage et chalutage. Les principaux objectifs de cette expédition étaient, d’observer les propriétés physiques de l’océan profond, d'améliorer la connaissance des reliefs sous-marins et d’étudier la répartition de la vie animale en fonction de la profondeur[3].

Le navire, commandé par le capitaine George Nares, partit de Portsmouth le 21 décembre 1872. L'expédition, à l'initiative de William Benjamin Carpenter (1813-1885)[4], était placée sous la supervision scientifique de Charles Thomson, assisté de cinq autres scientifiques, dont l'Écossais Sir John Murray (1841-1914), d'un secrétaire-artiste et d'un photographe[3]. Le bateau parcourut plus de 120 000 km à travers les océans Atlantique, Austral, Indien et Pacifique[4]. Le but principal était d'étudier les animaux pélagiques (particulièrement représentatifs d'anciens groupes) et enfin de comprendre la circulation des eaux océaniques[4].

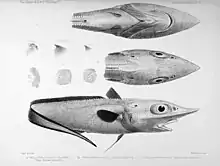

Les résultats de l'expédition furent publiés dans un rapport scientifique (comprenant cinquante volumes) sous le titre Report of The Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873-76[5], qui parmi de nombreuses autres découvertes catalogua 4 000 espèces animales inconnues. John Murray, qui supervisa la publication, décrivit ce rapport comme « la plus grande avancée dans la connaissance de notre planète depuis les célèbres découvertes des XVe et XVIe siècles ».

L'expédition du Challenger permit en particulier de recueillir de nombreuses données océanographiques concernant la physique des océans (ex. : température, salinité, densité de l'eau de mer). Toutefois le manque de connaissances théoriques en mécanique des fluides d'alors, ne permit pas de vérifier l'hypothèse émise par Carpenter sur le lien entre la cartographie de la température et la circulation océanique globale[6]. Après le retour du Challenger C.W. Thomson demanda à Peter Tait (1831-1901) de résoudre une épineuse et importante question : évaluer l'erreur de mesure de la température des eaux profondes engendrée par les fortes pressions auxquelles étaient soumis les thermomètres. P. Tait résolut cette question et poursuivit son travail par une étude plus fondamentale sur la compressibilité des liquides[7]. William Dittmar (1833-1892), de l'université de Glasgow établit la composition de l'eau de mer. Murray et Alphonse Renard (1842-1903) dressèrent une carte des sédiments océaniques[4].

Elle donna une idée plus précise des fonds sous-marins avec les grands bassins océaniques, découvrit la fosse des Mariannes et vérifia l'existence de la dorsale médio-Atlantique s'étendant du Sud au Nord. L'expédition découvrit aussi les champs de nodules métalliques.

Certains de ses résultats sont dus aux 127 500 km couverts, 504 sondages en mer profonde, 133 dragages, 151 chalutages en pleine mer, 263 séries de relevés de températures de l'eau (i.e. plus de 8 000 mesures de température en surface et en profondeur), environ 300 relevés de salinité et plus de 1 500 mesures de masse volumique[3] - [6]. Environ 4 717 nouvelles espèces de vie marine furent répertoriées dont certaines à plus de 5 500 mètres de profondeur[4].

Trajet

Sur les 1 290 jours du voyage, le Challenger fit 727 jours de mer[3]. Le navire traversa l'Atlantique via les Canaries vers les Antilles puis remonta jusqu'à Halifax en Nouvelle-Écosse. Il redescendit le long de la cote américaine, retraversa l'Atlantique vers les côtes africaines, repartit vers le Brésil dont il longea la côte puis traversa l'Atlantique Sud vers le Cap. Il descendit ensuite vers les mers australes, s'arrêtant aux îles Crozet et aux îles Kerguelen (1874). Une partie de la toponymie actuelle des Kerguelen sont des noms donnés par l'expédition du Challenger. On y retrouve ainsi une vingtaine de nom de membres de l'équipage du navire. Ce dernier s'aventura ensuite plus au sud dans l'océan Antarctique puis remonta vers la Tasmanie, l'Australie puis la Nouvelle-Zélande. Passant entre l'île du Nord et l'île du sud, il se dirigea ensuite vers les îles Fidji, repartit vers l'ouest, traversa la mer de Corail, le détroit de Torres, l'Indonésie, les Philippines, franchit mer de Chine méridionale pour atteindre Hong Kong. Il repartit vers l'est en longeant la côte nord de Nouvelle-Guinée, remonta vers les îles Mariannes où l'expédition découvrit l'existence de la fosse des Mariannes (un relevé à plus de 8 000 mètres). Le navire prit la direction du Japon. Il fit ensuite un périple dans le Pacifique Nord avant de descendre vers Hawaii et redescendre vers le Pacifique Sud et l'île de Pâques. Il rejoignit la côte chilienne, franchit le Cap Horn, les Malouines avant de rejoindre la côte brésilienne. Il prit alors plein est, traversant la moitié de l'Atlantique sud vers Sainte-Hélène avant de remonter plein nord, jusqu'aux côtes de la Guinée puis repartit de nouveau vers le milieu de l'Atlantique Nord avant de revenir vers l'Espagne puis l'Angleterre. Durant ses traversées de l'Atlantique, l'existence d'une chaine élevée au milieu de l'Atlantique est confirmée[3].

Durant ces trois années, le navire perdit dix hommes, ce qui est peu pour un voyage de cette durée à cette époque sur un équipage et passagers de 243 personnes. 61 personnes désertèrent, soit pour rester en Australie (le navire ayant alors servi de transport gratuit), soit lassés par les longues journées monotones en mer de sondages et dragages.

Postérité

L'expédition du Challenger, ou le navire lui-même, donne son nom au point océanographique le plus profond jamais mesuré, 10 923 m (mais pas par Challenger) : le Challenger Deep, situé dans la fosse des Mariannes, à la navette spatiale Challenger[8] et au cap Challenger dans l'archipel des Kerguelen.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Challenger expedition » (voir la liste des auteurs).

- Julien Thoulet, Les deux derniers volumes des "Reports of the challenger expedition" in "Annales de Géographie", t.4, n° 17, (lire en ligne), pp. 500-506

- Jules Rouch, Époque contemporaine, tome IV de Histoire Universelle des Explorations publiée sous la direction de L.-H. Parias, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1957, p. 43

- Aitken et Foulc 2018.

- Eric L. Mills, Expédition Challenger, L'Encyclopédie canadienne, .

- J. Murray, A.F. Renard, Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873-1876: deep sea deposits, Ed. Johnson reprint corporation, New York, 1891, 525 p..

- Aitken et Foulc 2018.

- Aitken et Foulc 2018.

- Challenger (STA-099, OV-99), NASA, .

Voir aussi

Bibliographie

- R. M. Corfield. The Silent Landscape: the Scientific Voyage of HMS Challenger. Joseph Henry Press, 2003. (ISBN 0-309-08904-2)

- Report Of The Scientific Results of the Exploring Voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873-76

- Frédéric Aitken et Jean-Numa Foulc, Des profondeurs océaniques au laboratoire 1 : les premières explorations de l'océan profond par le H. M. S. Challenger (1872-1876), Londres, ISTE Editions, coll. « Histoire des sciences et des techniques », , 250 p. (ISBN 978-1-78405-464-9, OCLC 1081327976, présentation en ligne, lire en ligne).

- Frédéric Aitken et Jean-Numa Foulc, Des profondeurs océaniques au laboratoire 2 : à la découverte des mesures physiques du H.M.S. Challenger en relation avec la circulation océanique, Londres, ISTE Editions, coll. « Histoire des sciences et des techniques », , 236 p. (ISBN 978-1-78405-465-6, OCLC 1081326391, présentation en ligne, lire en ligne).

- Frédéric Aitken et Jean-Numa Foulc, Des profondeurs océaniques au laboratoire 3 : des travaux de Tait sur la compressibilité de l'eau de mer aux équations d'état des liquides, Londres, ISTE Editions, coll. « Histoire des sciences et des techniques », , 368 p. (ISBN 978-1-78405-466-3, OCLC 1081319739, présentation en ligne, lire en ligne).

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Challenger Society

- (en) Challenger Oceanic