Endre Rozsda

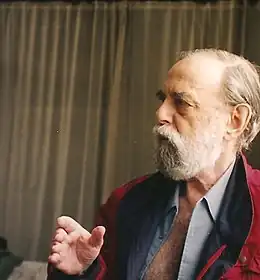

Endre Rozsda, né le à Mohács et mort le à Paris 18e[1], est un peintre, dessinateur et photographe franco-hongrois.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Rosenthál Endre |

| Nationalité |

Français |

| Activité | |

| Lieu de travail |

Paris () |

| Mouvement |

Dépassant la distinction abstraction-figuration, sa peinture prend le temps comme sujet essentiel.

Biographie

Endre Rozsda est né à Mohács, petite ville hongroise située sur les rives du Danube. Issu d’une famille bourgeoise, il est le second enfant d’Ernő Rosenthal et d’Olga Gomperz. Son père était propriétaire d’une briqueterie. Sa mère était la descendante d’une famille juive d’origine portugaise.

Les expériences de son enfance ont déterminé toute son œuvre. Il a mis au point une technique artistique qui lui a permis de créer à partir de ses souvenirs un monde singulier, surréaliste : « De mes souvenirs et de la lumière, je fais un tissu dense et je contemple jusqu’à ce qu’il s’anime et me rende mon regard, et se dresse en face de moi. C’est le temps que je veux saisir, ordonner, évaluer. Le temps, l’oubli multicolore et lumineux ; des jouissances et des souffrances, le temps fait ses perles. Autour, je tresse le lierre de mes souvenirs. Je ne veux ni estimer, ni expliquer mais comprendre. Je pose ma tête sur le temps et j’écoute ce qu’il me dit[2]. »

Rozsda a décidé tôt qu’au lieu de la carrière à laquelle le destinait sa famille, il sera peintre. Il a acquis les rudiments du métier à l’école des beaux-arts de Vilmos Aba-Novák. Sa première exposition individuelle, organisée à la Galerie Tamás en 1936, alors qu’il avait seulement 23 ans, eut un retentissement considérable. Il fut loué par les critiques, le Musée des Beaux-Arts de Budapest lui acheta un tableau. Dans un article élogieux, le quotidien Az Est [« Le Soir »] nota à propos du jeune peintre : « Rozsda surprend par l’ampleur de son talent. Peu d’artistes ont su peindre des femmes âgées, des mendiantes, comme il l’a fait. […] Sur quelques-uns de ses beaux tableaux, une voile tissée de brume et de lumière amplifie la réalité jusqu’à la transformer en une apparition quasi musicale. »

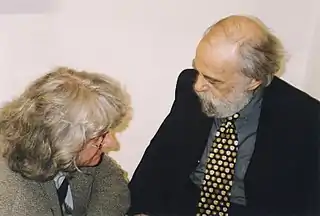

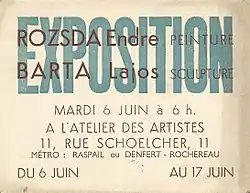

La première période de Rozsda, qui le rattache au style postimpressionniste hongrois, a pris brusquement fin sous l’effet d’un concert de Béla Bartók. Malgré son succès, Rozsda a compris en écoutant le compositeur que dans sa peinture, il n’avait pas été jusque-là « contemporain de [s]oi-même[3] ». En 1938, il partit à Paris en compagnie du sculpteur Lajos Barta. Il y poursuivit ses études à l’École du Louvre. Dans la capitale française, il se lia d’amitié avec Árpád Szenes, Vieira da Silva, et Françoise Gilot, la future compagne de Picasso, à qui il donna des cours de peinture. Rozsda fit également connaissance avec Max Ernst et Alberto Giacometti. Sa peinture changea totalement, elle se rapprocha du surréalisme.

L’occupation allemande le contraignit à retourner en 1943 à Budapest, c’est là que son style surréaliste arriva à sa maturité (Amour sacré, Amour profane, 1947, Musée des beaux-arts de Dijon).

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rozsda a pris part à la fondation du groupe d’artistes hongrois Európai Iskola [« École Européenne »]. Il participa régulièrement aux expositions du groupe. Selon l’historienne de l’art Krisztina Passuth, il a été une des figures les plus marquantes de l’École Européenne[4]. Le groupe s’est dissous en 1948, parce que le régime communiste hongrois ne tolérait pas l’art abstrait et surréaliste. Au cours des années suivantes, Rozsda a réalisé des illustrations de livre. Il ne pouvait peindre que de manière clandestine, il était naturellement hors de question qu’il expose ses œuvres.

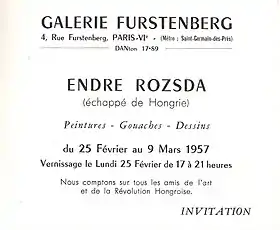

À la suite de l’écrasement de la révolution de 1956, Rozsda s’installa définitivement en France. Il entra en relation avec Raymond Queneau et André Breton, qui préfaça le catalogue de son exposition organisée à la Galerie Furstenberg en 1957. Rozsda participa à l’exposition internationale du surréalisme à Milan en 1961. Il remporta en 1964 le prix Copley, dont le jury était composé de Hans Arp, Roberto Matta, Max Ernst, Man Ray, Roland Penrose, Herbert Read et Marcel Duchamp.

Au cours des années 1960, la peinture de Rozsda a connu une nouvelle transformation : de la tension ou de l’harmonie nées de l’alternance de structures élaborées de manière architectonique et de couleurs tourbillonnantes, il créa des microcosmes d’une exceptionnelle richesse de détails. Son aspiration à « maîtriser le temps » et dissoudre la réalité dans son imagination continuait à se nourrir du surréalisme, mais si on considère son mode d’expression, cette période doit déjà plutôt être classée dans l’abstraction lyrique.

Rozsda a obtenu la nationalité française en 1970. Il installa en 1979 son atelier au Bateau-Lavoir, où il travailla jusqu’à la fin de sa vie.

La dernière exposition à laquelle il a pu assister personnellement a été ouverte en 1999 par l’écrivain Péter Esterházy dans la Galerie Várfok à Budapest. « Tout comme la création elle-même, ces tableaux ne se révèlent que difficilement. Il faut les regarder longuement, silencieusement, s’y absorber (Que ne faut-il pas, par ailleurs, traiter de la sorte…). Mais ces tableaux-ci parlent dès le premier regard. Ils ne disent évidemment pas tous la même chose, mais on dirait qu’ils possèdent une structure mélodique commune. Et ce qu’ils ont en commun – il se peut que je me trompe, et qu’une fois de plus, je sois le sujet unique et abusif de mes propos – ce qu’ils ont en commun est passablement anachronique, n’est pas conforme à leur époque : les tableaux de Rozsda semblent dire que le monde est beau. Il se peut que ce soit cela, le surréalisme. Le surréalisme est-il en fait une attitude éthique ? », se demanda l’écrivain, ajoutant : « J’emballerais bien mes livres dans ses toiles, ils s’y sentiraient très bien. »

Endre Rozsda repose au cimetière Montmartre, à Paris.

Œuvre

Du postimpressionnisme au surréalisme (1932-1937)

De ses débuts, Endre Rozsda s’est souvenu en ces termes : « J’ai commencé à étudier la peinture à l’École libre d’Aba-Novák. Je suis devenu son apprenti. Ce fut une des expériences artistiques et humaines les plus importantes dans toute ma vie. C’était une chance extraordinaire de pouvoir apprendre la peinture ailleurs qu’à l’École des beaux-arts où l’enseignement était terriblement académique. Aba-Novák était un bon peintre, mais absolument pas révolutionnaire. C’était, avant tout, une personnalité riche et libre[3]. »

.jpg.webp)

Avec Aba-Novák, Rozsda a passé beaucoup de temps à peindre en plein air. Il a participé aux côtés de son maître à la réalisation de fresques décorant des églises et des monuments commémoratifs. L’optique déterminant ses tableaux trouvait sa source dans le postimpressionnisme. À ses débuts, il peignait des paysages d’une délicatesse énigmatique, inondés de soleil, et des portraits réalisés d’un pinceau léger, bâtis sur de larges taches de couleur. À ce stade de son évolution, il chercha à élaborer sa vision personnelle, à aller de l’avant non pas en s’éloignant de la représentation naturaliste, mais par l’emploi de découpages audacieux, et par la réalisation, après ses paysages d’une douceur pastel, de natures mortes parfois sombres et mélancoliques, d’autre fois vibrantes de vigueur. Les couleurs d’une douceur infinie ont peu à peu cédé la place aux rouges, aux jaunes et aux lilas vigoureux, expressifs, qui créaient entre eux une sorte de tension. Des formes suggestives, peintes de manière approximative, remplacèrent la présentation sensible d’objets de tous les jours et de gens ordinaires.

Rozsda était au beau milieu de ce processus au moment de sa première exposition, à la Galerie Tamás, dont le catalogue fut préfacé par Aba-Novák. Le quotidien Pesti Napló [« Journal de Pest »] écrivit à propos du jeune peintre : « Il a tout juste vingt-deux ans, et il est remarquablement talentueux. Il est plein de fraicheur, il est fin prêt, doté d’une saine confiance en soi et d’un vif désir d’expérimentation. On voit qu’il a reçu une excellente formation, ayant acquis sous l’égide d’Aba-Novák un savoir-faire impeccable. Il dessine, peint, forme et compose avec une dextérité magistrale, triomphant, comme s’il en s’en jouait, des premiers obstacles excitants de l’expérimentation vagabonde. Son maître a raison lorsqu’il dit que la maturité de son optique dément son âge[5]. »

Toutes les conditions semblaient réunies pour que sa peinture, nettement plus moderne que les courants académiques sans toutefois être d’avant-garde, lui permette de trouver sans heurt une place parmi les courants picturaux de la Hongrie de l’époque. C’est alors qu’il fut bouleversé par l’expérience artistique la plus importante de sa vie, qui changea radicalement sa pensée et son art.

Le tournant surréaliste (1938-1944)

.jpg.webp)

C’est ainsi que Rozsda se remémora ce tournant : « Juste un an avant mon départ pour Paris, j’ai rencontré par pur hasard un couple d’amis peintres : Imre Ámos et Margit Anna. Je n’avais rien prévu de particulier ce soir-là. Ils m’ont alors invité à un concert à l’Académie de musique. Bartók va jouer ce soir, m’ont-ils dit. Bartók n’était rien d’autre qu’un nom pour moi. Je ne le connaissais pas. […] Puis Bartók a interprété avec sa femme une œuvre personnelle : Sonate pour deux pianos et percussion, qui est à mon avis l’une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. C’était la première mondiale. Je m’étais assis à un endroit d’où je pouvais voir les mains de Bartók. J’étais ébloui. Je n’avais jamais pensé à ce que la musique aurait pu être au-delà de Bach, de Mozart, au-delà de Moussorgski. J’étais absolument ivre de cette musique. [...] J’ai compris à ce moment-là que je n’étais pas le contemporain de moi-même[3]. »

Dans la capitale française, Rozsda engrangea de nombreuses nouvelles expériences. « Lorsque je suis arrivé à Paris, j’ai avalé tout ce qui m’était offert », a-t-il déclaré plus tard. Il loua à Montparnasse un atelier avec le sculpteur Lajos Barta. Immergé dans la vie de café parisienne de la fin des années trente, il fit bientôt connaissance avec les personnes qui l’ont aidé à devenir contemporain de soi-même[6]. Au cours de ces années d’expérimentation et de recherche de sa propre voie, il laissa derrière lui le postimpressionnisme pour arriver jusqu’au non-figuratif.

.jpg.webp)

Ce processus apparaît clairement dans ses œuvres de l’époque où la représentation figurative cède progressivement le pas à l’abstraction : Deux personnes seules (1939), Empereur sur le trône (1939-1940), Lit pour pommes (1942), Un verre d’eau surveille la naissance d’une chenille (1943), Le Roi du vrai (1942).

Officiellement, Rozsda ne s’est joint à aucun groupe artistique, mais les surréalistes étaient ceux dont il était le plus proche, autant par sa manière de penser que son caractère. Sa méthode picturale, élaborée afin de ramener à la surface ses expériences et ses souvenirs, et de mettre à jour les relations cachées de la conscience, était fortement liée au programme du surréalisme et à la technique créative des surréalistes.

L’occupation allemande ayant contraint Rozsda en 1943 à quitter la France, c’est à Budapest que sa peinture surréaliste parvint à sa maturité. La Hongrie était en guerre aux côtés de l’Allemagne, les lois « juives » successives avaient privé les juifs de Hongrie de leurs droits, une partie considérable de la société hongroise soutenait les forces politiques extrémistes et approuvait leurs vues. La mère d’Endre Rozsda fut déportée en 1944, lui-même survécut aux persécutions en se cachant dans la capitale. Cela faisait alors déjà plusieurs années qu’il avait perdu son père, qu’il respectait et idolâtrait, et qui s’était suicidé lors de la Grande Dépression.

Les tragédies familiales et les horreurs qu’il a vécues ont certainement contribué à le renforcer dans sa détermination à découvrir des mondes qui ne seraient pas régis par les contraintes de l’histoire et les lois de la nature, mais par les forces de l’imagination. Dans les tableaux qu’il peignit à cette époque, le temps, tel un tissu proliférant de manière organique, recouvre les formes transmuant au fond de la conscience, sortes d’empreintes d’une réalité disparue.

Les atrocités de la guerre apparurent également sur ses toiles : Danse macabre (1946-1947), Mes premiers pas en enfer (1947), Revenant perpétuel (1951), Enfant martyr au paradis (1958). « Des images saturées de couleurs incandescentes et sombres, reflets de son angoisse existentielle et du drame historique qui l’entoure », nota Françoise Gilot, qui estima que cette période avait signifié pour l’artiste « une véritable descente aux enfers[7] ».

L’École européenne (1945-1948)

Dans la Hongrie d’avant-guerre, peu de gens s’enthousiasmaient pour l’art abstrait et surréaliste. Lorsque de retour en Hongrie, Rozsda exposa ses œuvres en 1943, il fut incompris des critiques. « Encore une exposition d’art abstrait », récrimina l’un d’eux, avant de poursuivre : « Il n’y a pas longtemps, au sujet d’une autre exposition, nous avons déjà touché quelques mots de l’art abstrait, c’est-à-dire aliéné de toutes les réalités de la vie, de cette lubie d’une génération en voie de disparaître[4]. »

.jpg.webp)

C’est dans ce climat que quelques artistes décidèrent de créer un nouveau groupe dont l’objectif principal fut de présenter et de faire accepter en Hongrie les courants artistiques européens contemporains. La liberté et l’euphorie du renouveau suivant la fin de la guerre leur ont permis d’organiser des conférences, de créer et d’exposer régulièrement leurs œuvres.

« Rozsda a été une des figures les plus marquantes de l’École européenne, ce groupe fondé à Budapest en 1945 », écrivit l’historienne de l’art Krisztina Passuth, qui estima que dans leur relation à l’espace et la surface du tableau, il y avait un parallèle entre les techniques créatives de Rozsda et de Max Ernst. Elle trouva cette similitude d’autant plus intéressante que dans ces années-là, aucun des deux n’a pu connaître les œuvres de l’autre. « Les compositions de Rozsda semblent être envahies par de petits flocons, des plumes de duvet ou couvertes de voiles très fins. Les motifs tantôt serrés, tantôt espacés composés d’éléments tourbillonnants fonctionnent par leur mouvement – ils n’ont pas de contours exacts, n’ont ni début ni fin », écrivit Passuth[4].

D’autres critiques relèvent également que les tableaux peints par Rozsda à cette époque sont caractérisés par une prolifération quasi psychédélique des motifs. Comme si nous assistions aux premiers instants de la naissance de nouveaux univers, ou au contraire, à l’extinction de galaxies ancestrales : Voie lactée (1945), Plein vol (1946), Face-à-mains de ma grand-mère (1947).

C’est probablement à ces visions que faisait allusion l’écrivain et philosophe Béla Hamvas lorsqu’il écrivit : « Parmi nos peintres surréalistes jeunes et vivants, Endre Rozsda est celui en qui ce courant artistique éclot le plus complètement. [...] Jusque-là, deux points brûlants apparaissaient dans ses œuvres : l’un est le fantasme érotique ; l’autre y est très étroitement lié, mais ne peut être exprimé que par une comparaison tirée de l’histoire mondiale. Le plus exact serait de dire qu’il s’agit là d’un monde étrange d’aventures, de chevaliers et de troubadours, d’une diversité et d’une richesse événementielle inimaginables[8]. »

Les années de censure (1949-1956)

Après la mise en place du régime communiste, l’art non-figuratif et surréaliste se retrouva sur la liste des interdits. L’École Européenne fut contrainte de mettre fin à ses activités.

« Avec l’instauration du régime communiste », se souvint Rozsda, « les choses sont allées très vite. En 1948, il a tout simplement fallu dissoudre le groupe. Notre dernière réunion eut lieu au Café Japon. Le lendemain, nous avons fait paraître une annonce dans les journaux : « Un Européen a été tué au Japon ». C’était la fin[3]. »

Certes, les artistes abstraits et surréalistes pouvaient créer en catimini les œuvres de leur choix, mais ces dernières ne pouvaient pas figurer dans les expositions. Rozsda fut contraint de réaliser des illustrations de livre. Comme il ne pouvait peindre à sa guise, il se réfugia dans le dessin.

.jpg.webp)

Dans les cahiers d’esquisses qu’il avait toujours sur lui, il immortalisa les figures caractéristiques de la Hongrie des années cinquante : les intellectuels, les paysans, les hommes du Parti[9]. Ces dessins élégants et sensibles offrent à voir le monde des concerts, des bains, des tribunaux, des coopératives, et des hôpitaux, mais ils laissent aussi transparaître l’antipathie de leur auteur pour ce régime oppressif, comme l’atteste la représentation de ce juge sans visage, ou le sarcasme de cet autoportrait où la figure de l’auteur recouvre en partie l’image de Staline.

Parallèlement à ces œuvres, Rozsda n’a pas arrêté de faire des dessins surréalistes, ceci étant son seul moyen d’exprimer son désir incessant de réinterpréter le réel (Conte surréaliste, 1955). Il eut cependant de plus en plus de mal à supporter l’entrave à la liberté artistique. Le 13 septembre 1956, soit un mois avant la révolution, il signa une déclaration commune avec cinq autres artistes. Ils y écrivaient : « Nous sommes quelques-uns en Hongrie, qui n’avons jamais abandonné la conviction que l’art du XXe siècle remplissait une mission culturelle considérable. Nous avons continué notre travail même parmi les circonstances les plus difficiles. [...] Pour nous, un artiste moderne, c’est quelqu’un dont le style appartient au XXe siècle et qui crée dans ce style des œuvres importantes. Nous exigeons donc que l’Union [des artistes peintres] modifie sa politique à notre égard. [...] Nous aussi avons le droit de pouvoir exposer nos œuvres dans des lieux convenables. Nous exigeons le droit de pouvoir exprimer notre opinion sur tous les forums afin que la Hongrie cesse d’être artificiellement coupée de l’évolution artistique[10]. »

À la suite de cette déclaration, les artistes signataires ont exposé leurs œuvres au musée Balassi d’Esztergom sous le nom collectif de Hetek (« Les Sept »). L’exposition fut immédiatement interdite par la censure d’État. Peu après, la révolution a éclaté.

Le surréalisme comme espace de recherche (1957-1967)

Après l’écrasement de la révolution de 1956, Endre Rozsda s’enfuit à Paris. Le directeur de l’Institut Français de Budapest l’aida à faire sortir ses tableaux clandestinement du pays.

Quelques mois à peine après son arrivée à Paris, Rozsda put présenter ses œuvres dans l’un des lieux d’exposition les plus importants des surréalistes, la Galerie Furstenberg. Le catalogue de l’exposition de 1957 fut préfacé par André Breton qui caractérisait ainsi l’art de Rozsda : « Ici se mesurent les forces de la mort et de l’amour : la plus irrésistible échappée se cherche de toutes parts sous le magma des feuilles virées au noir et des ailes détruites, afin que la nature et l’esprit se rénovent par le plus luxueux des sacrifices, celui que pour naître exige le printemps[11]. »

.jpg.webp)

L’exposition valut à Rozsda une large reconnaissance. Un critique estima que grâce à ces œuvres automatiques, vibrantes de détails vertigineux, le surréalisme se montrait à nouveau sous son jour le plus intense et le plus pénétrant[12]. En 1960, Rozsda fut invité à participer à l’exposition collective intitulé Antagonisme, dont le catalogue fut préfacé par Herbert Read.

C’est à cette époque que Rozsda fit la connaissance de l’historien de l’art Arturo Schwarz, qui fut peut-être le plus grand collectionneur d’œuvres surréalistes. C’est ainsi que Schwarz se souvint de leur rencontre : « J’ai connu Endre Rozsda au début des années soixante, ce fut André Breton qui me conseilla d’aller trouver « ce jeune hongrois possédant la clef d’un monde merveilleux ». Je me souviens exactement de ses paroles parce que, pour André, le terme merveilleux avait une connotation très particulière[13]. »

Grâce à cette relation, l’un des tableaux de Rozsda (Les Fenêtres) fit partie de l’exposition surréaliste internationale réalisée en 1961 par André Breton et organisée sous l’égide de la Galleria Schwarz de Milan[14].

Rozsda a expliqué dans un entretien que le surréalisme représentait avant tout à ses yeux « un espace de recherche » et une stimulation intellectuelle. Sa seconde exposition à la Galerie Furstenberg, en 1963, présenta les résultats de ce travail de découverte. Après cela, sa peinture passa par une nouvelle transformation et évolua vers l’abstraction lyrique. Prenant acte de son propre évolution, Rozsda demanda à Breton s’il pouvait encore être considéré comme surréaliste, et rapporta comme suit la réponse de Breton : « Comme ma conception de l’existence était surréaliste, je l’étais nécessairement moi-même[3]. »

Au cours des années qui suivirent, le tourbillon psychédélique des motifs se transforma progressivement sur ses tableaux en structures architectoniques. Ces structures ne sont pas géométriques, ni régulières, mais donnent toutefois le sentiment d’un certain ordonnancement. L’objectif de Rozsda était probablement de recréer un monde qui tombait en miettes dans le cadre d’un système complexe, bâti sur la tension et l’harmonie des couleurs et des formes, où les lois de l’espace habituelle, en trois dimensions, n’auraient plus vigueur, ce qui permettait de faire apparaître un horizon temporel. Voir par exemple les tableaux suivants : Plein poids dans le rêve (1960), La Tour de Babel (1958-1961), Saphirogramme (1969).

Au-delà du surréalisme (1968-1999)

Il ressort des écrits d’Endre Rozsda que ce qui le préoccupait le plus, c’était de saisir par sa peinture le temps qui passe, de saisir ce temps qu’une conscience subjective peut vivre et parcourir.

Comme l’écrivit l’historien de l’art Sándor Hornyik : « Pour Rozsda, la subjectivité signifie cependant plus que la représentation des sentiments, son but étant de saisir par des moyens picturaux la conscience humaine, la manière dont l’homme crée son propre univers. Ainsi, l’autre principe directeur de la peinture de Rozsda devint, au lieu de la représentation habituelle de l’espace perspectif, la représentation du temps : un temps disparu et inconcevable. C’est vers cette direction, celle du temps et de l’espace surréaliste que s’oriente la technique picturale de Rozsda, la structure non-figurative de ses œuvres et le choix de faire pivoter le tableau durant son exécution, méthode qui annihile en partie l’illusion de la profondeur, tout en la conservant dans certains détails, de manière fragmentaire[15]. »

.jpg.webp)

À partir des années 1970, les tableaux de Rozsda gagnèrent encore en richesse de détails. L’origine de ce foisonnement, il en donna la clef à propos de ses premières expériences d’adolescent avec la photographie : « À partir de quinze ou seize ans, j’ai donc développé et agrandi moi-même mes photos. Petit à petit, j’ai commencé à éprouver une double attirance : je prenais la photo en vitesse pour pouvoir la développer. Je me suis aperçu que l’appareil photo était myope, qu’il était beaucoup plus apte à donner une véritable beauté par des détails, du moins pour moi. Je pense que tout cela, c’est la base de ma peinture. Dans ma peinture existe et subsiste cette volonté de faire des détails[3]. »

Conformément à cette ambition, Rozsda élabora la surface de ses tableaux de manière telle que le spectateur puisse réordonner dans son esprit les petits détails selon de multiples variations. Le but de l’artiste était de rendre le spectateur partie prenante du processus créatif. Pour ce faire, il développa une méthode consistant à déconstruire dans un premier temps le monde en éléments d’une variété infinie, figuratifs ou non-figuratifs, pour qu’ensuite chaque spectateur puisse recréer un nouvel ensemble selon son propre regard, en faisant appel à l’association libre et à son imagination. Le surréalisme offrit à Rozsda l’outil qui lui permit d’exprimer en images ses souvenirs et sa fantaisie. Mais ceci ne lui suffisait pas : il souhaitait que le spectateur devienne un partenaire de création, que ce soit son regard qui recrée le monde effondré et déconstruit.

C’était également à ce moment-là, semble-t-il, qu’il trouva le langage pictural qui lui permit d’illustrer les questions existentielles les plus fondamentales. Ses grands tableaux aux thèmes métaphysiques se succédèrent à partir du début des années 1970 : Éternel Mystère de l’existence (1971), Symbole hermétique (1974), Dieu (1976), Initiation (1976), Tu m’expliques ton Dieu (1980). Ces tableaux étaient une tentative ambitieuse de donner à sentir, par le biais de la peinture, ces strates de l’existence que la raison ne peut appréhender et que la langue ne peut exprimer[16].

« Au fur et à mesure des années, le langage s’atomise, se stratifie et se développe. On pourrait même dire qu’il existe une fragmentation de l’espace sensoriel dont le remplacement progressif par un espace-temps existentiel et personnel fait certainement penser à La Recherche du temps perdu de Proust dans le domaine littéraire. Dans ses œuvres tardives, le langage du peintre se stylise de plus en plus. Les formes-couleurs existent de plus en plus en soi et pour soi, l’apport subjectif venu de la mémoire est mis en question hiérarchisé par des contraintes et des impératifs catégoriques de nature initiatique et métaphysique », écrivait Françoise Gilot dans son analyse, ajoutant que ces compositions de plus en plus fermées demandent du temps et de la patience au spectateur qui souhaite apprécier leur richesse intrinsèque[7].

À ce propos, Endre Rozsda déclarait : « A ceux qui regarderont mes toiles, je voudrais seulement demander de faire comme l’enfant que je fus, de donner assez de temps à la contemplation des images que je leur propose pour trouver le sentier qui y mène et permet de s’y promener[17]. »

Œuvre graphique

.jpg.webp)

Dans l’étude qu’il a consacré à l’œuvre graphique d’Endre Rozsda, Sarane Alexandrian, spécialiste reconnu du surréalisme, est parti du constat que contrairement à d’autres artistes, chez qui les activités de dessinateur et de peintre se rejoignaient, Rozsda était, pourrait-on dire, « un artiste double » : « en lui le dessinateur et le peintre sont presque totalement différents, et mènent des activités parallèles semblant aboutir à des univers visuels sans rapport l’un avec l’autre[18] ».

Il est vrai que ce processus de transformation qui mena la peinture de Rozsda du postimpressionnisme au surréalisme, puis finalement à l’abstraction lyrique, ne se retrouve pas dans ses travaux graphiques. Cette partie de son œuvre représente un monde autonome né de cette conception du surréalisme qu’André Breton attribua à Rozsda, et que nous avons mentionnée plus haut. Dans toutes ses périodes, Rozsda réalisa des dessins d’une extraordinaire variété, figuratifs autant qu’abstraits, ou souvent un mélange particulier des deux, mais derrière la diversité thématique et technique de cette partie de l’œuvre, on trouve comme fil conducteur cette même ambition surréaliste de libérer l’imagination et de donner à voir les locataires cachés de la conscience. Cela est vrai autant lorsqu’il composa avec une légèreté raffinée, et sur le rythme ludique de formes simples, des dessins aux allusions érotiques, que lorsqu’il immortalisa avec une minutie exceptionnelle des visions sombres et tourbillonnantes remplies d’êtres fantastiques[19].

En examinant les différences entre ses peintures et ses œuvres graphiques, Sarane Alexandrian mit en exergue un autre trait caractéristique de Rozsda : « On trouve dans ses dessins une dimension qui semble absente dans sa peinture, ou qui y est si bien cachée qu’on ne l’aperçoit pas au premier regard : l’humour. Rozsda sait tourner en dérision, d’un trait de crayon ou de plume, des aspects de la réalité qu’il observe. [...] Son humour est le plus souvent fantastique et se plaît à créer des types humains déconcertants. Ainsi, il dessine un personnage à la bouche en trompette, couvert de seins de femme sur le ventre et les cuisses. Ou encore, une femme grotesque en forme de trapèze, du genre de la mère Ubu. Son portrait d’homme qui bâille (ou crie?), la bouche béante, avec des plis circulaires sous le menton est aussi tragique que comique. » Et Alexandrian de conclure : « Un tel artiste sut être ambigu et aller jusqu’à la limite où plaisir et douleur, rire et effroi se touchent[18]. »

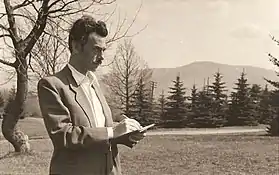

Œuvre photographique

.jpg.webp)

Outre la peinture et le dessin, Rozsda laisse également derrière lui une œuvre durable dans le domaine de la photographie. Une de ses premières photos que nous connaissons, un autoportrait réalisé à quatorze ans, laisse présager autant de son art photographique que de sa vision picturale ultérieure. Sur cette photographie d’une composition étonnamment complexe réalisée en 1927, la profondeur du champ disparaît, les divers détails apparaissent sur un même plan, dont le portait du jeune Rozsda, qu’il parvint à capter grâce à un système de reflet[20].

Quand il était plus jeune, Rozsda a réalisé de nombreuses photos à sujet social. Son intérêt se porta plus tard principalement vers des objets quotidiens, comme des fleurs fanées, qu’il réinterpréta en les éclairant de manière inhabituelle ou en juxtaposant les photos. Un des sujets qu’il photographia le plus était toutefois lui-même. Les autoportraits, sur lesquels il apparaît souvent multiplié, accompagnent toute son œuvre.

Contrairement à sa peinture, mais à l’instar de son œuvre graphique, ses photographies ne témoignent pas de changements brusques. Toute sa vie, il a été inspiré par la même ambition : créer de nouvelles images par l’observation des détails et l’empilement de différents éléments visuels. Pour ce faire, il a souvent photographié les reflets, les vitrines, les fenêtres. Il aimait exposer plusieurs fois le même cliché, souvent en faisant pivoter l’appareil de 90 ou 180 degrés. Ses photos parmi les plus intéressantes sont celles où il juxtaposa l’image d’un de ses tableaux avec celles d’arbres et d’immeubles voisins de son atelier.

Ces photographies, ces « visions dans la vision » semblent vouloir saisir cet instant éphémère où la réalité de la nature se transmue en réalité picturale[21].

Endre Rozsda a légué dans son testament un grand nombre de photos, de négatifs et de diapositives au Musée hongrois de la photographie.

Expositions

Expositions personnelles

- L’Œuvre graphique, Institut Balassi, Bruxelles, 2019

- Rozsda « Retrouvailles », Galerie Les Yeux Fertiles, Paris, 2018

- Le Temps retrouvé, Orangerie du Sénat - Jardin du Luxembourg, Paris, 2017

- Initiation, Ambassade de France et Galerie Várfok, Budapest, 2017

- Centenaire Rozsda, Galerie Nationale Hongroise, Budapest, 2013

- Rozsda intime, Galerie La Hune Brenner, Paris, 2009

- Traces de mémoire, 50e anniversaire de la Révolution Hongroise, l’Université Centrale Européenne, Budapest, 2006

- Un Peintre photographe, Maison des Photographes Hongrois, Budapest, 2006

- L'Œil en fête, Palazzo Falconieri, Rome, 2004

- A Painter's trajectory, Université de New-York, New York, 2003

- Rétrospective de l'œuvre graphique, Musée des Beaux-Arts, Budapest, 2001

- L'Homme amoureux, Galerie Várfok, Budapest, 1999

- Rétrospective de l'œuvre peint, Grand Palais (Műcsarnok), Budapest, 1998

- Rozsda, Espace Bateau-Lavoir, Paris, 1997, 1993, 1987, 1985, 1984

- Galerie Maguy-Marraine, Lyon, 1991

- Galerie Jacqueline Schotland, Bâle, 1982

- The Vincent Mann Gallery, New Orleans, USA, 1977

- Gallery 8, Claremont, USA, 1977

- Salons de l’Hôtel Amigo, Bruxelles, 1970

- International Gallery, Cleveland, USA, 1966

- Endre Rozsda, Galerie Furstenberg, Paris, 1963, 1957

- Galerie Tamás, Budapest, 1936

Expositions collectives

- Surréalisme - La troisième saison (1945-1966), Galerie Les Yeux Fertiles, Paris, 2019

- Orient Express, Galerie Hervé Courtaigne, Paris, 2017

- Dada et Surrealism - Œuvres choisies de la collection du Musée d’Israël, Galerie Nationale Hongroise, Budapest, 2014

- La Shoah et les arts, Institut hongrois, Paris, 2014

- Artistes hongrois après-guerre à Paris, Galerie Le Minotaure, Paris, 2013

- Artistes du Bateau Lavoir, Galerie La Hune Brenner, Paris, 2010

- Repartir à zéro. 1945-1949, Musée des Beaux-Arts, Lyon, 2008

- Moi! Autoportraits du XXe siècle, Musée du Luxembourg, Paris, 2004

- Die Sürrealisten, Schirn Kunsthalle, Francfort, 1990

- I Surrealisti, Palazzo Reale, Milan, 1989

- Le Surréalisme 1922-1942, Haus der Kunst, Munich / Musée des Arts décoratifs, Paris, 1972

- Der Geist der Surrealismus, Galerie Baukunst, Cologne, 1971

- Le Surréalisme, Galerie Charpentier, Paris, 1964

- Exposition internationale du Surréalisme, Galerie Schwarz, Milan, 1961

- Anatagonismes, Musée des arts Décoratifs, Paris, 1960

- Comparaisons, Musée d’Art Moderne, Paris, 1959

- Jüunger Maler der Gegenwart, Künstlerhaus, VienneJüngere Maler der Gegenwart, Künstlerhaus, Vienne, 1959

- Exposition des sept, Balassi Múzeum, Esztergom, Hongrie, 1956

- L’École européenne, Budapes, 1946-1948

Collections publiques

- Centre Georges Pompidou, Paris[22]

- Musée des beaux-arts de Dijon

- Musée d'art moderne de Saint-Étienne

- Musée d'art moderne André Malraux, Le Havre[23]

- Mobilier national, Manufacture des Gobelins, Paris

- Fonds National d’Art Contemporain, Paris

- MAM, Paris

- Musée des Beaux-Arts, Budapest

- Galeries Nationales Hongroise, Budapest[24]

- Musée Kiscelli, Budapest

- Musée Ludwig, Budapest[25]

- Musée Hongrois de la Photographie

- Galerie Nationale d’Art Moderne et Contemporain, Rome

- Israël Museum, Jérusalem[26]

Notes et références

- Relevé des fichiers de l'Insee

- Endre Rozsda, Mes pensées, In: Rozsda Endre, Műcsarnok, Budapest, 1998

- Entretiens avec Endre Rozsda, In: Rozsda Endre, Műcsarnok, Budapest, 1998

- Krisztina Passuth, Endre Rozsda, In: Rozsda Endre, Műcsarnok, Budapest, 1998

- Pesti Napló, 26 avril 1936

- Françoise Gilot, Un peintre pour les peintres, in: Rozsda 100, Várfok Galéria, Budapest, 2013

- Plaisir des yeux In: Hamvas Béla - Kemény Katalin, Forradalom a művészetben, Pannónia Könyvek, Pécs, 1989.

- György Péter-Pataki Gábor, Az Európai Iskola, Corvina, Budapest, 1990

- André Breton, « Endre Rozsda », In: Le surréalisme et la peinture, Gallimard, Paris, 1965

- Róna Kopeczky – Borbála Kálmán, Rozsda et son temps – une histoire des coulisses, In: Le Temps retrouvé, Galerie Nationale Hongroise, Budapest, 2013

- Arturo Schwarz, Souvenir d’Endre Rozsda, in: Rozsda 100, Várfok Galéria, Budapest, 2013

- http://www.rozsda.com/exposition-internationale

- Sándor Hornyik, Amour sacré, Amour profane ; Endre Rozsda et le surréalisme des années 1940, In: Rozsda 100, Várfok Galéria, Budapest, 2013

- http://www.rozsda.com/transcendance

- Endre Rozsda, Souvenirs, In: Rozsda Endre, Műcsarnok, Budapest, 1998

- Sarane Alexandrian, Lettres du peintre à lui-même, In: Rozsda, Musée des Beaux-Arts, Budapest, 2001

- http://www.rozsda.com/dessins

- http://www.rozsda.com/photo-autoportraits

- http://www.rozsda.com/photo-superposition

- https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-ffde9a4dad5b8df0e4db60cfa27479c¶m.idSource=FR_O-dd613a3de5b3871b7662aa422c698a6

- http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/la-donation-de-la-collection-dedouard-senn/en-images

- http://www.szepmuveszeti.hu/lista?search_text=rozsda+endre&search_inventory_number=

- https://www.ludwigmuseum.hu/en/author/rozsda-endre

- http://museum.imj.org.il/imagine/dada_surrealism/item.asp?table=comb&itemNum=194447

Annexes

Bibliographie

- André Breton, Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard, 1965

- Maurice Henry, Antologia del surrealismo, Gabriele Mazzotta editore, 1972

- Adam Biro et René Passeron, Dictionnaire général du surréalisme et ses environs, Paris, PUF, 1982

- Sarane Alexandrian, André Breton, Dominique Desanti, Péter Esterházy, Françoise Gilot, Édouard Jaguer, François Lescun, Joyce Mansour, Erik Orsenna, David Rosenberg (éd.), Rozsda, l'Œil en fête, Paris, Somogy éditions d'art, 2002

- Sarane Alexandrian, Les Peintres surréalistes, Paris, Hanna Graham, 2009

- Arturo Schwarz, Françoise Gilot, Sándor Hornyik, József Készman, Péter Esterházy, Borbála Kálmán, Rozsda 100, Budapest, Galerie Várfok, 2013

- Mélusine numérique no 1, Endre Rozsda, articles réunis par Françoise Py et José Mangani, éditions Mélusine, 2019

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Site consacré à l'artiste

- Galerie Les Yeux Fertiles, Paris

- Galerie Várfok, Budapest

- Atelier André Breton