Dynamiterie de Paulilles

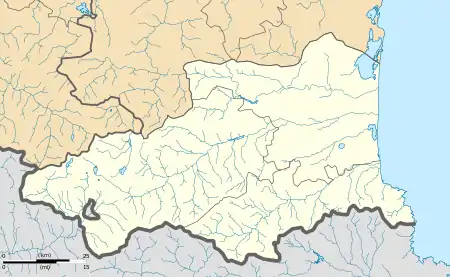

La dynamiterie de Paulilles est une ancienne usine d'explosifs française située dans le sud des Pyrénées-Orientales à Paulilles, sur le territoire de la commune de Port-Vendres, qui a fonctionné de 1870 à 1984. Premier maillon français d'un trust économique de taille européenne, la dynamiterie de Paulilles a fonctionné de 1870 à 1991. Au plus fort de la production, elle employait 300 ouvriers et ouvrières qui fabriquaient 4 000 tonnes de dynamite par an.

| Type d'usine |

|---|

| Opérateur | |

|---|---|

| Date d'ouverture |

1870 |

| Date de fermeture |

1991 |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées |

42° 30′ 04″ N, 3° 07′ 32″ E |

|

|

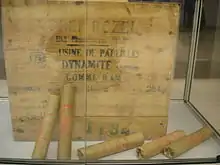

Une partie de l'ancienne usine a été transformée en musée dans le cadre du plan de réhabilitation de la baie mené par le Conservatoire du littoral[1]. On peut y voir des témoignages et vidéos sur la vie de l'usine ainsi que des maquettes. Des visites guidées de la baie sont également proposées.

Histoire

Guerre franco-prussienne (1870-1871)

Parce que la France, durant la guerre de 1870, craignait l'avance de l'ennemi prussien, Gambetta autorisa la création d'explosifs Nobel (dynamite et nitroglycérine) à Paulilles, qui était on ne pouvait plus éloigné de l'Est[2].

Située entre Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres et à proximité du hameau de Cosprons, cette fabrique se consacra essentiellement à la production d’explosifs pour l’armement et pour les gros chantiers de génie civil (mines de Batère, canal de Panamá, percement du Transsibérien).

Après la première fabrique de Liverdun crée en 1868 dans trois maisons de la cité ouvrière de la Croisette des forges de Liverdun par Paul Barbe (François Barbe à l'état civil) pour utiliser l'explosif directement dans la mine de fer de Liverdun dont il est également propriétaire[3], une seconde dynamiterie française fut implantée à Paulilles (ou Paulille), à la fin de l'année 1870, afin de fournir de la dynamite aux armées françaises alors en guerre contre la Prusse et une coalition de principautés allemandes.

En se référant au contrat passé le entre Léon Gambetta alors ministre de l'Intérieur et Paul Barbe unique concessionnaire des produits Nobel pour la France, la dynamiterie de Paulilles ouvre ses portes le [4]. Mais, à la lecture des documents conservés, il apparaît que le lorrain Paul Barbe, créateur et propriétaire de l'usine, s'est servi du prétexte de la guerre et que la dynamiterie de Paulilles n'a que très peu fourni d'explosifs à l'armée. Au contraire, la dynamiterie était vouée à fournir de la dynamite à l'industrie privée, en particulier dans le secteur du BTP[5]. Concernant le fait que la dynamiterie n'ai prétendument rien produit pour la guerre, cette affirmation est proférée en février 1872 par Monsieur Pams, principal opposant à la dynamiterie[6]. Cependant, aucun des livres de fabrication n’ayant été retrouvés, il est impossible d'être affirmatif quant au volume total de production de la dynamiterie pour les années 1870 - 1877 et, d'autre part, de connaître le pourcentage du volume de production réellement revendu à l’État français[5] - [7].

Développement et première fermeture (1870-1872)

Durant les années 1870-1872, Paul Barbe tente de mettre en place une organisation et une gestion rationnelle du terrain qu'il a acquis auprès de M. Bernadi Vincent le . Trois dynamiteries se succèdent. Le terrain initial, qui accueillait quatre bâtiments répartis sur 8 000 m2, abrite, lors de la fermeture le , treize bâtiments ventilés sur 10 000 m2[5].

Réouverture et diversification (1876-1968)

Lors de la réouverture, durant l'année 1876-1877, la dynamiterie s'étend sur 2 ha et accueille plus d'une trentaine de bâtiments. Désormais, la dynamiterie mène une politique d'accroissement territorial continue, afin d'accroître sa production, qui se diversifie.

En 1914, la dynamiterie produit plus de quinze types de dynamite, des engrais ainsi que des tuyaux en caoutchouc[5].

La dynamite blanche de Paulilles: Explosif différant fort peu de la dynamite classique renfermant 70 à 75 % de nitroglycérine, mélangée avec 30 à 25 % d'une terre siliceuse naturelle.

Évolution et fermeture définitive (1969-1984)

Dès 1969, la manufacture d’explosifs conventionnels s'efface peu à peu au profit du placage par explosifs, assuré localement jusqu’en 1991, date de fermeture définitive de la dynamiterie.

Chronologie

- 1868 : contrat entre Alfred Nobel et Paul Barbe ; Barbe devient le seul et unique concessionnaire des produits Nobel pour la France[8].

- : début de la guerre franco-allemande.

- : défaite de Sedan.

- : proclamation de la Troisième République. Gambetta autorise la création d'une usine d'explosifs à Paulilles « Le plus loin possible de la frontière allemande »[9].

- novembre 1870 : Paul Barbe, représentant en France de l’ingénieur suédois Alfred Nobel, pose la première pierre de l'usine, au bord de la plage. Les travaux sont réalisés par les employés de la société Langlade et Laporte, chargée de construire la voie ferrée reliant Perpignan à la frontière espagnole[8].

- : début de la production à la dynamiterie Nobel PRB (Poudreries Réunies de Belgique)[10] - [8].

- : signature d'un armistice et avènement de la Commune.

- : arrêté préfectoral autorisant l'ouverture de la dynamiterie[8].

- : le gouvernement Thiers rétablit le Monopole d'État sur les explosifs[8].

- : la dynamiterie de Paulilles cesse sa production[8].

- : lettre de Paul Barbe à M. le Préfet du département des Pyrénées Orientales, sollicitant la réouverture de Paulilles.

- : création de la Société Générale pour la fabrication des Dynamites Nobel[11].

- : Paul Barbe vend, pour trois millions de francs la dynamiterie de Paulilles à la SGD[8].

- : première explosion[12].

- 1876-1877 : après une étude administrative, la dynamiterie reçoit l'autorisation de redémarrer sa production[8].

- 1880 : la production atteint 5 002 tonnes de dynamite par an[1].

- à 15 heures : une terrible explosion fait vingt morts dans une salle de conditionnement de la dynamite, dont huit ouvriers de Banyuls-sur-Mer[13].

- : une explosion fait cinq morts et deux blessés graves[14].

- 1927 : la Société Générale devient la Société Nobel française.

- 1934 à 1936 : deux explosions se produisent encore qui font trois victimes[15].

- 1956-1957 : la Nobel Française fusionne avec Bozel-Maletra pour former Nobel-Bozel[16].

- : une explosion fait un mort et quatre blessés graves.

- 1968-1969 : construction de l'atelier de placage par explosifs, démarrage de cette activité.

- 1969 : la production est de 4 000 tonnes d'explosifs par an[17].

- 1984 : fermeture définitive de la dynamiterie, à la suite du transfert de l'activité à la dynamiterie d'Ablon (Calvados).

- 1991 : transfert des activités de placage à Rivesaltes[17].

Les ouvriers

Agriculteur-pêcheur-ouvrier

Les populations locales ont très vite compris les bénéfices financiers et sociaux qu'elles pouvaient tirer de leur travail à l'usine, cependant, elles n'en ont pas pour autant délaissé leur mode de vie agricole.

En effet, de nombreux ouvriers de la dynamiterie continuent de travailler leurs vignes et leurs oliviers, mais aussi continuent à participer aux grandes campagnes de pêche qui se pratiquent aussi bien à Collioure qu'à Banyuls-sur-Mer ; l'agriculteur-pêcheur est devenu agriculteur-pêcheur-ouvrier[5].

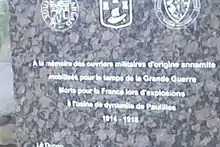

Annamites

Face au manque de main d'œuvre locale provoqué par la mobilisation et les pertes de la Première Guerre mondiale, des ouvriers militaires annamites (Indochine française) sont employés à la manufacture de Paulilles et sont logés dans des camps[18]. À la même époque, d'autres Annamites participent à l'effort de guerre français en étant mobilisés dans les régiments de tirailleurs indochinois.

L'effectif réel de ces ouvriers annamites est inconnu et est encore sujet à discussion.

À la lecture des vestiges encore en place sur le cap nord, il apparaît que le nombre de 1 000 ouvriers parfois avancé semble disproportionné. La superficie du cap Nord, qui abritait déjà, depuis 1911, la fabrique de cotons collodions - fabrication à laquelle étaient cantonnés les Annamites - n'est pas suffisamment étendue pour accueillir une cité ouvrière censée loger 1 000 personnes[19].

L'usine employait un effectif de 200 à 250 ouvriers ; effectif sur lequel "seulement" 58 ouvriers masculins ont été appelés sous les drapeaux (les autres étant soit étrangers, soit trop âgés). Il semble donc improbable que l'on ait fait venir 1 000 personnes pour en remplacer 60[19]. La production de la dynamiterie n'aurait pas pu employer autant de main d'œuvre et l'organisation spatiale de son territoire n'aurait pas pu absorber autant d'ouvriers sans provoquer d'accident[20]. Comme la production de dynamite est sensiblement la même de 1911 à 1919, cela semble contraire à l'intérêt d'une entreprise privée dont le but est avant tout de générer du profit[19].

Les vestiges archéologiques encore visibles[Note 1] suggèrent que les bâtiments édifiés au cap Nord pour loger les Annamites (qui sont logés à l'usine et non dans des camps spéciaux) ont dû accueillir une centaine d'ouvriers indochinois, de 1914 à 1918, nombre qui semble plus raisonnable au vu des documents historiques disponibles[19].

Aux Annamites était confiée la tâche de préparer le coton collodion (autrement appelé fulmicoton ou coton azotique). En 1875, selon la légende, Alfred Nobel travaillant à son laboratoire installé dans la dynamiterie de Krümmel (Allemagne), s'entailla le doigt en ramassant les débris d'une éprouvette qui s'était brisée. Pour soigner sa coupure, il appliqua un pansement liquide, mélange d'éther et de coton collodion. Le chimiste suédois réfléchit à la composition de ce pansement et se demanda s'il serait possible de mélanger l'huile nitroglycérine explosive avec le coton collodion inflammable. Il obtint de la dynamite dite à base active, d'une capacité brisante supérieure à la dynamite dite à base passive qu'il avait découverte en 1864. Progressivement, les différentes dynamiteries implantées en Europe s'agrandirent pour s'adjoindre une fabrique de coton collodion ; à la dynamiterie de Paulilles, la fabrication débuta en 1881. Au départ établie sur le cap sud, dans l'immédiate proximité de la fabrique de dynamite (accroissant ainsi les risques d'accidents), la nouvelle unité de production est transférée sur le cap Nord dès 1911[20].

En 1914, le travail des Annamites consistait à faire sécher les cotons collodions avant de pouvoir les employer dans la fabrication de la dynamite. C'est là que réside toute la dangerosité de la fabrication de ce produit. Issu de la transformation de la cellulose par un mélange d'acides sulfurique et nitrique, le coton collodion s'enflamme à l'air libre si son hydrométrie descend en dessous de 12 %. Cependant, c'est pour ses qualités absorbantes qu'il est utilisé dans la fabrication de la dynamite. Avant de l'employer, il faut donc le faire sécher, mais sans descendre sous la barre fatidique des 12 %. Véritable gageure, le contrôle du taux d'hydrométrie n'étant pas toujours aisé, il semble qu'une dizaine d'ouvriers annamites (estimation médiane qui représente 10 % de l'effectif total des ouvriers indochinois) aient trouvé la mort, brûlés vifs, entre 1914 et 1918. Ils sont enterrés au cimetière de Cosprons (hameau distant de la dynamiterie d'un kilomètre à l'ouest), dans une fosse commune qui n'est ni répertoriée, ni identifiable[19].

Les sources écrites indiquent que plusieurs accidents sont venus émailler la fabrication de coton collodion, de 1881 jusqu'aux années 1930. Cependant, le taux de mortalité (10 %) chez les Annamites reste impressionnant et n'a jamais été atteint lors des multiples accidents qui ont frappé les ouvriers "habituels" de la dynamiterie qui occupaient le poste collodion de 1881 à 1914 et de 1919 à 1939.

Un groupe important de ces travailleurs est soigné contre la fièvre typhoïde[21].

Transformation du site de Paulilles

.JPG.webp)

Projet de complexe touristique

À la suite de la fermeture de l'usine en 1984, le promoteur immobilier Jean-Claude Méry élabore un projet de reconversion du site de Paulilles en un complexe touristique[22]. Néanmoins, ce projet rencontre une forte opposition de la part d'associations protectrices de la nature, et il est finalement abandonné[22].

Réhabilitation (1998-2008)

En 1998, la friche industrielle de 32 hectares est finalement rachetée pour 7,5 millions de francs par le Conservatoire du littoral, qui classe le site pour le protéger[10].

En , après des travaux de réhabilitation et des aménagements routiers et paysagers, le site de Paulilles est ouvert au public par le Conseil général des Pyrénées-Orientales[23].

Notes et références

Notes

- visibles mais non visitables, car l'accès au cap Nord est interdit par arrêté préfectoral, depuis 2008, date d'ouverture du site de Paulilles

Références

- « PAULILLES La dynamiterie est devenue une oasis de verdure… », L'Humanité, (lire en ligne, consulté le ).

- Michel Ferrer, In mare via tua, Les presses littéraires, Perpignan.

- Recherches de Robert Depardieu membre UCGL dans le livre" Le Pays lorrain" page 41, Volume 73, 1er trimestre 1992

- Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, série 8S167, 135J1 et 4Pnc5.

- Salles Christine, Paulilles – La création d'un territoire industriel, 1870-1914

- Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, série 8S167.

- SALLES Christine, Paulilles : le forgeage d'un territoire-outil. 1870-1911, mémoire de master 2 Université de Perpignan.

- Salles Christine, Paulilles : La création d'un territoire industriel.1870-1914

- Internobel nr.1, mars 1969, p. 2

- Paulilles de nos jours - Site du Conservatoire du littoral

- Internobel nr.2, juin 1969, p. 13

- Michel J. Ferrer, Terre de nos pères, imp. Minusprint, 2000, p. 185

- D'après Le Républicain des Pyrénées Orientales du 26 janvier 1882, signature J.A.

- Fabricio Cardenas, Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, Explosion à Paulilles en 1885, 6 juillet 2015

- « L’explosion du 20 juillet 1934 à la dynamiterie de Paulilles », sur amis-de-paulilles.fr (consulté le ).

- « APHPO articles », sur aphpo.fr (consulté le ).

- http://www.cote-vermeille.fr/histoire/port-vendres-1/l-usine-de-dynamite-de-paulilles

- René Martial, La race française : le sol, les racines, la souche, la croissance et les greffons (Arabes, Normands, Italiens, Hollandais, etc.) : la greffe inter-raciale, la trilogie, histoire, psychologie, biologie : le nouveau rejet ou transfusion sanguine ethnique, Mercure de France, 1934, p. 137

- Christine Salles, La dynamiterie de Paulilles : la vie ouvrière, Crealink, Perpignan, 2012, 72 p.

- Christine Salles, La dynamiterie de Paulilles : la Révolution industrielle sur la Côte Vermeille. 1870-1991, Crealink, Perpignan, 2012, 58 p.

- Société d'hygiène publique, industrielle et sociale, Annales d'hygiène publique, industrielle et sociale, J.-B. Baillière et Fils, 1926, p. 402

- Caroline Chaussin, Paulilles, Côte Vermeille, Conservatoire du Littoral, Actes Sud, 2009, p. 45

- Site de l'ancienne dynamiterie Nobel [PDF]

Voir aussi

Bibliographie

- Histoire

- À bas les masques, recueil de lettres de J.J. Roux, imprimerie-typographie Ch. Latrobe, Perpignan, 1886

- La catastrophe de l’usine de Paulilles, L'Indépendant du

- L'AMIC (Association Médiatrice d'Intérêt Collectif), Paulilles, la mémoire ouvrière, Saint-Estève, Les Presses littéraires, , 349 p. (ISBN 2-35073-072-7, BNF 40163600)

- Jean-Claude Xatart, Paulilles: l'arbre de vie - mémoire de 1870 à 1970, Les Presses littéraires, 2007 (ISBN 978-2-35073-173-5)

- Salles Christine, Paulilles: La création d'un territoire industriel. 1870-1914, mémoire de Master I, sous la direction de M. Castaner-Munoz, Maître de conférence en histoire de l'art moderne et contemporaine, Université de Perpignan, Via-Domitia, juillet 2007, 744 p.

- Salles Christine, Paulilles: Le forgeage d'un territoire-outil. 1870-1911, mémoire de Master II, sous la direction de M. Castaner-Munoz, Maître de conférence en histoire de l'art moderne et contemporaine, Université de Perpignan, Via-Domitia, mai 2010, 502 p.

- Salles Christine, La dynamiterie de Paulilles: La réponse française à l'invasion prussienne ? Créalink, 2012, 70 p.

- Salles Christine, La dynamiterie de Paulilles: La Révolution industrielle sur la Côte-Vermeille. 1870-1991, Créalink, 2012, 58 p.

- Salles Christine, La dynamiterie de Paulilles : La vie ouvrière., Créalink, 2012, 72 p.

- Fiction

- Caroline Chaussin, Paulilles - Côté Vermeille, Conservatoire Du Littoral, Actes Sud, 2009 (ISBN 978-2-7427-8064-8)

- John Arthur Davies, Littoral-le retour de la nature: l'Anse de Paulilles. Pyrénées orientales, Volume 3 de Visa (Trézélan), Filigranes, 2001 (ISBN 978-2-914381-17-8)

- Thérèse Roussel, La balle au mur, édition Mare Nostrum, novembre 2001

- François Darnaudet, Boris au pays vermeil, série « Le Poulpe », éditions Baleine - Le Seuil, 2001. Roman policier où les slogans et graffitis sauvages, inscrits sur les locaux désaffectés, sont évoqués.

- Lucas Danemine, Les oubliés de Paulilles: Secrets enfouis & enquêtes enfouis, Les Presses Litteraires, 2010 (ISBN 2-35073-375-0)

- Nicole Yrle, Les Dames de Paulilles, éditions Cap Béar, 2010 (ISBN 978-2350660943)

Articles connexes

Liens externes

- Paulilles de nos jours - Site du Conservatoire du littoral

- Le site de Paulilles - Site du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales

- L'usine de Dynamite de Paulilles - Site de Port-Vendres

- Photos du site de Paulilles (vues des ruines de l'ancienne dynamiterie), mars 2007

- Paulilles : Entre dynamiterie et Paradis… - Reportage de L'Indépendant, juillet 2008