Disease mongering

L’expression « façonnage de maladie » (ou disease mongering pour les anglophones) désigne (plutôt péjorativement) la pratique de firmes pharmaceutiques consistant à inventer des maladies[1] (ou à élargir les frontières diagnostiques (descriptions nosographiques) de maladies ou états existants et traitables comme la mauvaise haleine, le surpoids, la « bedaine », la calvitie masculine, la cholestérolémie, l’hypertension artérielle, le ronflement, la timidité, certains troubles de l'érection[2], l’ostéoporose, la scoliose, voire certaines phobies sociales[3],et états mentaux tels que le troubles de l'attention[4], syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention[5], dépression[5] et troubles bipolaires[5]), tout en promouvant - généralement avec d’importants moyens de communication, voire de manière agressive - une « sensibilisation » du grand public à ces nouvelles maladies.

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

Ce façonnage, qualifié de « charlatanisme nouveau » par un article de la revue Médecine en 2012[6], est motivé par la possibilité pour ces firmes de vendre beaucoup plus de certains médicaments. Si ces médicaments ont des effets secondaires, ils peuvent à leur tour induire des traitements et la consommation d’autres médicaments pour traiter ces effets secondaires. Ces médicaments peuvent avoir un coût sanitaire indirect et ils ont un cout financier pour les systèmes de sécurité sociale.

Parmi les entités bénéficiant de la vente et de l'administration accrue de traitements figurent des sociétés pharmaceutiques, des médecins, des praticiens alternatifs, les pharmacies et d'autres organisations professionnelles ou de consommateurs, etc.[3] Il ne s’agit pas de promulgation de diagnostics factices ou non reconnus (puisque le façonnage passe par une définition d’une nouvelle maladie ou par l’extension de la définition d’une maladie déjà reconnue ou par l’association de maladies existantes pour former un nouveau syndrome).

Terminologie

Le terme « façonnage » a des racines anciennes, que l’on retrouve notamment dans certains métiers de l’artisanat ou de l’industrie (agroalimentaire y compris avec par exemple les métiers de bouche ou le fromager, poissonnier ou charcutier qui façonnent des produits pour leur donner une autre apparence ou un autre goût).

Selon Brun et al. (2015) « Façonnage de maladies »[7] » n’est pas une bonne traduction de disease mongering, montre évoquant aussi la notion de marchandisation[8]. En traduction non littérale, l’expression est souvent traduite en français comme « promotion de maladie[9] », ou par « fabrique de malades[10] ». On a aussi parlé de « la Stratégie de Knock[11] » (d’après le personnage du Dr Knock inventé par Jules Romain en 1923 et selon qui « Tout bien portant est un malade qui s'ignore »).

Histoire

Depuis le milieu des années 1970 au moins, les laboratoires pharmaceutiques privés pratiquent le condition branding (gestion de marque des maladies), leurs marketeurs utilisant des experts médicaux et des autorités de santé pour lancer et façonner de nouvelles maladies à travers des conférences, des interventions dans les médias, des unbranded campaigns (campagnes publicitaires où il n’est pas fait explicitement mention de la marque du médicament)[12].Ainsi en mars 1976, dans la revue Fortune, Henry Gadsden, alors PDG du groupe pharmaceutique Merck, interrogé par W. Robertson dit « Je veux que nous soyons comme Wrigley's et que nous vendions à tout le monde[13]. »

Ceci est dénoncé dès la fin des années 1970 par certains médecins (ex : Hasquin, H., Sournia, J. C., & Govaerts, A. en 1979)[14].

Lynn Payer, écrivain spécialisé dans le domaine de la santé, a utilisé pour la première fois en 1992 l'utilisation de « façonnage de pathologies » pour désigner «l'invention» ou la promotion de maladies dans l’objectif de tirer profit de leur traitement. Elle a utilisé cette expression pour qualifier une campagne de bains de bouche (lancée par la marque Listerine contre la mauvaise haleine).

Lynn Payer a défini le « façonnage de maladie » comme un ensemble de pratiques comprenant les éléments suivants[15] :

- affirmer que des expériences humaines normales sont anormales et nécessitent un traitement (ce qui passe parfois dans le vocabulaire, par le renommage d’un état banal, comme la timidité, rebaptisée « trouble d'anxiété sociale »[16]) ;

- prétendre reconnaître une souffrance non présente ou l’exagérer fortement ;

- définir ou redéfinir une maladie de manière qu’elle touche un grand nombre de personnes, idéalement tout au long de la vie ;

- définir la cause d’une maladie comme une carence ambiguë ou un déséquilibre hormonal ;

- faire parler de la maladie via une campagne de relations publiques ;

- diriger l’encadrement de la discussion publique sur cette maladie ;

- utiliser abusivement les statistiques pour exagérer les avantages du traitement ;

- définir d’un critère clinique douteux en recherche ;

- annoncer un traitement sans effet secondaire ;

- présenter un symptôme commun (ex. : bedaine) comme une maladie grave.

Il est difficile de scientifiquement évaluer l’incidence d’affections qui n’étaient pas antérieurement définies comme des maladies médicalisées en raison de la nature sociale et politique inhérente à la définition de ce qui constitue une maladie et des aspects de la condition humaine qui devraient être gérés en fonction de la nature de la maladie[17]. Par exemple, la mauvaise haleine, la « maladie » qui a poussé L. Payer à utiliser l'expression « façonnage de maladie », n'est pas un simple stigmate social imaginaire, mais peut provenir de toute une gamme de pathologies (allant d'une infection bactérienne des gencives à une insuffisance rénale). La mauvaise haleine est reconnue par le Conseil scientifique de l'American Dental Association comme « un état reconnaissable qui mérite une attention professionnelle"[18].

Certains comme M Epstein en 2014[19] ou comme le directeur du « Nordic Cochrane Centre », Peter Gøtzsche en 2013 appellent à un retour à une médecine plus éthique et dénoncent des méthodes et comportements institutionnalisés, au sein du big Pharma, relevant du crime organisé et conduisant à des dérives où les pratiques de l’industrie du médicament tuent plus qu’elles ne soignent, pour le seul profit financier des compagnies et de leurs actionnaires[20], approche également retenue par la criminologue Anna Eszter Laskai en 2016 [21].

Mécanismes

Selon Cassels (2013) et Ray Moynihan, ce processus le façonnage d’une maladie ou d’un syndrome passe typiquement par les étapes suivantes [13] :

- production d’essais cliniques[22] (avec éventuels biais statistiques[23]) et de publication d’études par un grand laboratoire sur la maladie, les signes précurseurs de la maladie et/ou sur l'efficacité d'un nouveau médicament (dont pour la prévention) ;

- publication de statistiques dramatiques à partir des études les plus en faveur de l’existence de la maladie (qui aurait été sous-estimée, qui serait émergente) ou du syndrome que le laboratoire veut mettre en avant ;

- manipulation ou recrutement d’influenceurs (« Leaders d’opinions ») qui sont par exemple d’éminents médecins / spécialistes pour promouvoir la maladie et/ou son traitement ou médicament ; en omettant généralement de signaler les effets néfastes ou contre-indications ;

- lancement et/ou financement de larges campagnes de « sensibilisation à la maladie, incluant la diffusion d’autodiagnostics ou de diagnostics gratuits débouchant chez de très nombreuses personnes sur la conclusion qu’elle serait non diagnostiquée, mais malade ou à risque…

- recrutement de groupes de patients qui seront le «visage public» de la maladie.

Dans les nombreux pays où la publicité pour les médicaments est interdite, les industriels financent des campagnes d’informations sur les maladies et leurs signes précurseurs, pour inciter les patients à demander des diagnostics et des traitements. Dans le même temps les visiteurs médicaux payés par les laboratoires cherchent à influencer les médecins — en omettant de signaler dans 50 % des visites les effets néfastes ou contre-indications note Cassels en 2013, qui précise que dans moins de 5 % des visites promotionnelles le représentant signale au moins un effet secondaire grave et un non grave[13].

Sous prétexte de prévention et dépistage, la recherche d’indices présents chez presque tout le monde est aussi une « corne d’abondance » pour l’industrie médicale via par exemple la banalisation de :

- prescriptions de scintigraphie du corps entier ;

- dépistages de cholestérolémie ;

- dépistages des cancers du sein et de la prostate ;

- dépistages du cancer colorectal et du col de l’utérus ;

- dépistages des troubles visuels ;

- dépistages des troubles de santé mentale ;

- autodépistages (par test de type questions/réponses) d’une « déficience en testostérone » ;

- dépistages pulmonaires ;

- dépistages osseux ;

- dépistages génétiques;

Quelques exemples

- Ostéoporose : En 2002, le journaliste médical australien Ray Moynihan a enquêté pour le British Medical Journal sur les firmes pharmaceutiques, ce qui l’a conduit à alerter sur le fait que des laboratoires façonnent notre perception des maladies pour vendre plus de médicaments. Il a ainsi fait valoir dans le journal British Medical Journal que l'industrie pharmaceutique cherchait à faire reconnaître cet état chez un grand nombre de femmes, pour augmenter ses bénéfices commerciaux en augmentant la vente de médicaments supposés traiter cet état induit par la ménopause. Selon lui, cette situation nuit aux patients[3]. Son utilisation de l'ostéoporose comme exemple d'une maladie "inventée" dans cet article a incité le président de la British National Osteoporosis Society à vivement répliquer, affirmant que l'article insultait les personnes atteintes d'ostéoporose et que diagnostiquer ce syndrome et le traiter minimisait considérablement le risque de fractures invalidantes avec séquelles durables[24].

- R. Moynihan a publié une satire de « façonnage de maladie » dans la revue BMJ (dans l’édition du Jour du poisson d'avril 2006), intitulée "Les scientifiques découvrent une nouvelle maladie : le « trouble de déficit de motivation » (« motivational deficiency disorder » pour les anglophones), ici présentée comme potentiellement mortelle car conduisant le patient à une moindre motivation pour respirer[25].

- Le syndrome des jambes sans repos[26] ;

- Le déficit en testostérone[27] ;

- le dysfonctionnement érectile[28] ;

- le trouble du désir sexuel hypoactif[29] ;

- certaines de ces affections sont reconnues comme des troubles médicaux par les sociétés médicales professionnelles[30] et par l'Institut national de la santé et de l'excellence clinique[31] ;

- en 2014, un comité consultatif de la FDA a décidé de limiter l'utilisation de produits de thérapie de remplacement de la testostérone en raison du risque cardiovasculaire potentiellement accru associé à leur utilisation[32].

Exemples de médicaments lancés à grand renfort de publicité puis interdits pour leurs effets secondaires

- Rofecoxib (Vioxx, Merck)[33]

- Sibutramine (Meridia)

- Bextra (valdécoxib)

- Cérivastatine (Baycol)

- Rosiglitazone (Avandia)

- Estrogen-progestin therapies (Prempro)

Dans le monde

Selon S Olivesi (2013) les laboratoires pharmaceutiques ont maintenant comme objectif de « produire non pas des médicaments répondant à des pathologies particulières mais d’inventer des maladies qui concernent le plus de personnes afin d’étendre leur marché, de modifier à cette fin les seuils de diagnostic, de façonner le partage du normal et pathologique selon une norme qui, pour parler comme Georges Canguilhem[34] - [35], emprunte de moins en moins au vivant lui-même et de plus en plus aux techniques de marketing ». Ils deviennent des « producteurs de représentations sociales parvenant à modifier la définition du normal et du pathologique à l’échelle de la société. Et, pour ce faire, le financement de la recherche doit permettre d’orienter celle-ci pour faire émerger de nouveaux types de pathologies économiquement viables. Ce financement doit investir massivement l’ensemble de la chaîne d’information pour instaurer un contrôle généralisé sur celle-ci s’étendant depuis la production scientifique du vrai jusqu’à sa diffusion sociale par toutes sortes de relais au premier rang desquels figurent les journalistes » [36]

Tout la chaîne d’information médicale peut être ainsi influencée : de la production de données scientifiques et médicales (en amont) jusqu’aux clients destinataires des médicaments ou produits de soins (en aval), en passant par les organismes de contrôle sanitaire, les agences de communication, les médecins et autres acteurs du soin, les journalistes[37]. Les visiteurs médicaux, les prescripteurs (médecins) et les distributeurs (pharmaciens) sont conditionnées par le travail de « façonnage » opéré à grande échelle.

En France

Le « Façonnage de maladies » a notamment été dénoncé en France par Bruno Toussaint, par Philippe Even (directeur de l’Institut Necker) qui affirme que des groupes pharmaceutiques, pour vendre plus de médicament cherchent à étendre le marché de chaque maladie [38]

Reconnaissance académique

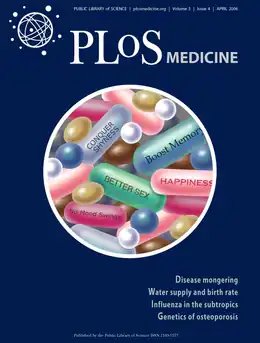

En 2006 s'est tenue à Newcastle, en Australie, une conférence internationale rapportée dans la revue scientifique PLoS Medicine, à propos du disease mongering[39]. Au sujet du disease mongering, le journaliste médical Ray Moynihan (en) a fait passer un poisson d'avril dans la rubrique « Informations » du journal médical anglais BMJ d'avril 2006 : ce billet s'intitulait « Des scientifiques identifient une nouvelle maladie : le trouble de manque de motivation. Cette condition pourrait s'avérer fatal étant donné qu'elle diminue la motivation à respirer [40] ».

Controverse, et effet de perte de confiance

S'il existe des cas avérés et parfois bien étudiés de disease mongering et de dépistage ou traitement abusif, il existe aussi de véritables maladies émergentes, et des cas « limites » ou nécessitant une prise en charge médicale. À la suite d'excès ou scandales médicaux, il est également tentant pour certains « conspirationnistes » ou victimes d’abus médicaux d'en voir derrière chaque maladie émergente ou nouveau médicament.

Particulièrement évoquée dans les discussions au sujet des diagnostics psychiatriques, l'expression est fréquemment utilisée par les partisans du mouvement de l'anti-psychiatrie[41] et les critiques venant de la Scientologie[42] dans leurs discours critiques de la psychiatrie et spécifiquement de la biopsychiatrie. Troubles du déficit de l'attention (TDA) et maladie maniaco-dépressive ou troubles bipolaires sont de bons exemples de cette critique[43].

Les tenants de cette critique défendent l'opinion selon laquelle les industriels du médicament ne devraient informer le grand public que sur les grandes options du traitement alors que la véritable prescription ne devrait s'effectuer que lors du colloque singulier entre le patient et son médecin. Leurs opposants rétorquent que cette façon de faire conduirait à la prescription inappropriée de médicaments, par erreur intrinsèque ou au bénéfice des industriels du médicament, tout en nuisant plutôt qu'en aidant les patients[3].

Solutions ?

Cassels recommande de s’informer sur les maladies et médicaments en se fiant à des organismes clairement sans liens avec l’industrie pharmaceutique, comme, selon lui, la Société Internationale de Bulletins sur les Médicaments (ISDB)[13].

Notes et références

- Boukris, S. (2013). « La fabrique de malades : ces maladies qu'on nous invente ». Ed : Cherche midi. (lien)

- (en) Lexchin J (2006) Bigger and better: How Pfizer redefined erectile dysfunction, PLoS Medicine, 3(4), 429−432

- (en) R Moynihan, I Heath et D Henry, « Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering », BMJ, vol. 324, no 7342, , p. 886–91 (PMID 11950740, PMCID PMC1122833, DOI 10.1136/bmj.324.7342.886, lire en ligne).

- Brun, C., Demazeux, S., Vittorio, P. D., Gonon, F., Gorry, P., Konsman, J. P., ... & Rumeau, N. (2015). La construction des catégories diagnostiques de maladie mentale. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, (17)|URL: https://journals.openedition.org/regulation/11299

- Mintzes B (2008) « Tous bientôt sous “calmants” dès le berceau ? « . Compte rendu d’une Conférence - débat du 17 janvier 2008 ; Conférence - débat : “Marché des médicaments psychotropes : la dérive” de Barbara Mintzes ; chercheuse en santé publique ; Université de Colombie-Britannique (Canada) ; Pilule d’Or Prescrire / Revue Prescrire ;

- Heyraud-Lains, M., Bally, J. N., Bonnefond, H., & Charles, R. (2012). L’ordonnance à l’ère de l’autonomie: peut-on encore ordonner en 2012?. Médecine, 8(8), 368-372 (résumé).

- Le façonnage de maladies / disease mongering légitimé par le DSM : médicalisation et marchandisation des émotions, pour le profit des pharmas

- Brun, C., Demazeux, S., Vittorio, P. D., Gonon, F., Gorry, P., Konsman, J. P., ... & Rumeau, N. (2015). La construction des catégories diagnostiques de maladie mentale. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, (17)

- Linguee GmbH propose sur Internet un dictionnaire rédactionnel et un moteur de recherche permettant de chercher la traduction d'un mot ou d'une expression parmi de très nombreux textes bilingues “disease mongering” traduit en français sur Internet.

- « Disease mongering : fabrique de malades, façonnage de maladies... », sur Pharmacritique, .

- Dans son blog, le docteurdu16 proposait cette traduction le 3 février 2009

- Mikkel Borch-Jacobsen, La Fabrique des folies. De la psychanalyse au psychopharmarketing, Paris, Sciences Humaines Éditions, , 357 p. (OCLC 835214461), p. 221.

- “I want us to be like Wrigley’s and sell to everyone.” in (en) Alan Cassels, The ABCs of Disease Mongering : An Epidemic (2ème journée internationale de l’indépendance médicale) in 26 Letters, Victoria, British Columbia, Canada, EmDash Publishing, , 128 p. (ISBN 978-0-9780182-3-8, lire en ligne).

- Hasquin, H., Sournia, J. C., & Govaerts, A. (1979). Ces malades qu'on fabrique. La médecine gaspillée: Entretien d'Hervé Hasquin avec Jean-Charles Sournia et André Govaerts. La Pensée et les Hommes. Revue mensuelle de philosophie et de morale laïque, 22, 9, pp. 251-258

- Lynn Payer, Disease-Mongers : How Doctors, Drug Companies, and Insurers Are Making You Feel Sick, New York, J. Wiley, , 304 p. (ISBN 978-0-471-54385-5, lire en ligne

).

). - (en) Wolinsky H, « Disease mongering and drug marketing », EMBO Rep, vol. 6, no 7, , p. 612−6. (PMID 15995678, PMCID PMC1369125, DOI 10.1038/sj.embor.7400476).

- (en) Frosch DL, Grande D, Tarn DM, Kravitz RL, « A decade of controversy: balancing policy with evidence in the regulation of prescription drug advertising », Am J Public Health, vol. 100, no 1, , p. 24–32 (PMID 19910354, PMCID 2791253, DOI 10.2105/AJPH.2008.153767).

- « nypediatricdds.com » [archive du ].

- (en) Miran Epstein, « For a Truly Humanistic Ethic, We Need Truly Humanistic Medicine », BMJ, no 348, , g1133. (PMID 24477013, DOI 10.1136/bmj.g1133).

- Gøtzsche P.C (2013) « Deadly medicines and organised crime ; How big pharma has corrupted healthcare » Radcliffe Publishing, | www.radcliffehealth.com | 310 pp Voir aussi ce commentaire de Dickinson J (2014) et ce commentaire (2014) de Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare]. London: Radcliffe Health

- Laskai A.E (2016) « The Institutional Corruption of Medicine: Towards an Institutional Perspective ». Jogi Tanulmanyok, 371

- González-Moreno, M., Saborido, C., & Teira, D. (2015). Disease-mongering through clinical trials. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 51, 11-18.

- Ziliak, S. T., & McCloskey, D. N. (2008) « The cult of statistical significance: how the standard error costs us jobs, justice, and lives ». Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Edwards L, « The pharmaceutical industry and disease mongering. Article was insulting to people with osteoporosis », BMJ, vol. 325, no 7357, , p. 216; author reply 216 (PMID 12143857, DOI 10.1136/bmj.325.7357.216).

- Moynihan R, « Scientists find new disease: motivational deficiency disorder », BMJ, vol. 332, no 7544, , p. 745 (PMCID 1420696, DOI 10.1136/bmj.332.7544.745-a, lire en ligne) :

« [Neurologist Leth Argos and a team...] at the University of Newcastle in Australia say that in severe cases motivational deficiency disorder can be fatal, because the condition reduces the motivation to breathe. »

. - Moynihan R, Henry D, « The fight against disease mongering: generating knowledge for action », PLoS Med., vol. 3, no 4, , e191 (PMID 16597180, PMCID 1434508, DOI 10.1371/journal.pmed.0030191).

- (en) Vitry AI, Mintzes B, « Disease mongering and low testosterone in men: the tale of two regulatory failures », Med J Aust, vol. 196, no 10, , p. 619–21. (PMID 22676868, DOI 10.5694/mja11.11299).

- Moynihan R, Heath I, Henry D, « Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering », BMJ, vol. 324, no 7342, , p. 886–91 (PMID 11950740, PMCID 1122833, DOI 10.1136/bmj.324.7342.886).

- (en) Tiefer L, « Female sexual dysfunction: a case study of disease mongering and activist resistance », PLoS Med, vol. 3, no 4, , e178 (PMID 16597176, PMCID 1434501, DOI 10.1371/journal.pmed.0030178).

- Hatzimouratidis K, Amar E, Eardley I et al., « Guidelines on male sexual dysfunction: erectile dysfunction and premature ejaculation », Eur Urol, vol. 57, no 5, , p. 804–14 (PMID 20189712, DOI 10.1016/j.eururo.2010.02.020).

- « www.guidelines.co.uk » [archive du ].

- « FDA Panel: Limit Testosterone Drug Use – WebMD ».

- Krumholz HM, Ross JS, Presler AH, Egilman DS. (2007) What have we learnt from Vioxx? |BMJ ;334:120-3.

- Georges Canguilhem (1980), « Le cerveau et la pensée »

- Georges Canguilhem (1993). Philosophe, historien des sciences, Albin Michel

- voir section 48 in Olivesi S (2013) L’information sous influence scientifique. Note sur le façonnage de l’information par les groupes industriels | Revue française des sciences de l’information et de la communication, (3).

- Patrick Champagne, Dominique Marchetti (1994), « L’information médicale sous contrainte », Actes de la recherche en sciences sociales n°101-102.

- Elise Lucet, Cash Investigation. Les vendeurs de maladie, déposé sur You Tube le 21 juillet 2015, par France 2 (curseur : 4:54)

- (en) R Moynihan et D Henry, « A Collection of Articles on Disease Mongering », PLoS medicine, 2006. (consulté le ).

- (en) R Moynihan, « Scientists find new disease: motivational deficiency disorder », BMJ, vol. 332, no 7544, , p. 745 (PMCID PMC1420696, DOI 10.1136/bmj.332.7544.745-a, lire en ligne, consulté le )« [Neurologist Leth Argos and a team...] at the University of Newcastle in Australia say that in severe cases motivational deficiency disorder can be fatal, because the condition reduces the motivation to breathe. ».

- (en) Fred Baughman, « The Rise and Fall of ADD/ADHD », Committee on Education and Labor U.S. House of Representatives, (consulté le ).

- (en) Stephen Barlas, « Psychiatric Profession Current Target of Citizens Commission on Human Rights », UBM Medica Psychiatric Times, (consulté le ).

- (en) David Healy, « The latest mania: selling bipolar disorder », PLoS Med, vol. 3, no 4, , e185 (PMID 16597178, PMCID PMC1434505, DOI 10.1371/journal.pmed.0030185, lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

- Médicalisation

- Colloque singulier

- Prescription (médecine)

- Antipsychiatrie

- Classification internationale des maladies

- DSM, ou Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

- Politique de marchéage

- Politique de produit

- Prévention quaternaire

- Surconsommation de médicaments

- Symptôme

- Tableau clinique

- Surdiagnostic

- Surprescription

- Surtraitement

- Survie sans aggravation

- Syndrome émergent

- Syndrome métabolique (syndrome de la bedaine)

- Ostéoporose

- Symptôme

- Syndrome de Sissi

- Tableau clinique

- Knock ou le Triomphe de la médecine

- Fear, uncertainty and doubt

Liens externes

- (en) Michael Day, « Doctors' body accuses drug firms of 'disease mongering' », The Telegraph, 29 Aug 2004

- « L'invention de maladies légitimées par le DSM, la poule aux œufs d'or » sur pharmacritique.20minutes-blogs.fr.

- « Disease mongering ou la Stratégie de Knock »

- « DSM, disease mongering et conflits d’intérêts en psychiatrie. Boris Cyrulnik sur les "fausses maladies" », sur pharmacritique.20minutes-blogs.fr.

Bibliographie

- Bonetti E (2006) Comment le médicament façonne la maladie: le cas du traitement de l'impuissance et de l'hypercholestérolémie (Doctoral dissertation, Paris, Institut d'études politiques) |résumé

- Peter Conrad, The Medicalization of Society : On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 224 p. (ISBN 978-0-8018-8585-3)

- Theodore Dalrymple, « Forced Smiles », New Criterion, vol. 25, (lire en ligne)

- Michael Day, « Doctors' body accuses drug firms of ‘disease mongering’ », The Daily Telegraph, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- Evan Doran et Clare Hogue, « Potency, Hubris, and Susceptibility: The Disease Mongering Critique of Pharmaceutical Marketing », Qualitative Report, vol. 19, , p. 78 (lire en ligne [PDF])

- R Moynihan et D Henry, « The fight against disease mongering: Generating knowledge for action », PLoS Medicine, vol. 3, no 4, , e191 (PMID 16597180, PMCID 1434508, DOI 10.1371/journal.pmed.0030191)

- Olivesi, S. (2013). L’information sous influence scientifique. Note sur le façonnage de l’information par les groupes industriels. Revue française des sciences de l’information et de la communication, (3).

- (en) Sahoo Saddichha, « Disease Mongering in Psychiatry: Is It Fact or Fiction? », World Medical & Health Policy, The Berkeley Electronic Press, vol. 2, no 1, (DOI 10.2202/1948-4682.1042, lire en ligne) :

« « Disease mongering starts at the top of recent accusations being hurled at psychiatry. It is used to refer to the attempts by pharmaceutical companies or others who have similar interests, to enlarge the market for a treatment by convincing people that they are sick and need medical intervention. This paper critically analyses the ‘for’ and ‘against’ arguments of disease mongering in psychiatric disorders, both new and old, such as Bipolar disorders, ADHD, Restless legs syndrome, Premenstrual dysphoric disorder, female sexual dysfunction, social phobia, metabolic syndrome and road rage disorder » »

- (en) Peter Conrad, The Medicalization of Society : On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore,MD, Johns Hopkins University Press, , 224 p. (ISBN 978-0-8018-8585-3, OCLC 35637576)

- (en) Lynn Payer, Disease-Mongers : How Doctors, Drug Companies, and Insurers Are Making You Feel Sick, New York, John Wiley, , 292 p. (ISBN 978-0-471-00737-1, OCLC 025629728)

- (en) Ray Moynihan et Alan Cassels, Selling sickness : How the world's biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients, New York, Nation Books, , 254 p. (ISBN 1-56025-697-4)

- (en) Alan Cassels, The ABCs of Disease Mongering : An Epidemic in 26 Letters, Victoria, British Columbia, Canada, EmDash Publishing, , 128 p. (ISBN 978-0-9780182-3-8, lire en ligne)

- (en) Melody Petersen, Our daily meds : how the pharmaceutical companies transformed themselves into slick marketing machines and hooked the nation on prescription drugs, New York, Farrar, Straus and Giroux, , 432 p. (ISBN 978-0-374-22827-9, OCLC 166378206)

- (en) Christopher Lane, Shyness : how normal behavior became a sickness, New Haven, CT, Yale University Press, , 263 p. (ISBN 978-0-300-12446-0, OCLC 154689037)

- Mintzes B (2006) “ Disease Mongering in Drug Promotion: Do Governement Have a Regulatory Role ? ” PLOS Medicine avril. Site internet :http://medicine.plosjournals.org

- Frappé, P., Haller, D. M., Roméas, A., Bertoletti, L., François, M., Robert-Ebadi, H., & Righini, M. (2019) « Avoiding disease mongering: A checklist for vascular physicians and researchers ». Thrombosis research. URL: https://www.researchgate.net/profile/Laurent_Bertoletti/publication/334943718_Avoiding_disease_mongering_A_checklist_for_vascular_physicians_and_researchers/links/5d5c60f6299bf1b97cfa17b4/Avoiding-disease-mongering-A-checklist-for-vascular-physicians-and-researchers.pdf

- Ihara H (2016) « Disease Mongering ». Encyclopedia of Global Bioethics, 924-934.