Classification du gaélique

Traditionnellement, les linguistes identifient trois langues dites « gaéliques » ou « goidéliques », qu'ils réunissent en une famille dite des langues celtiques en /k/. Toutefois, d'autres linguistes estiment que cette classification est une construction mentale qui au XIXe siècle participait d’un goût pour l’académisme et l’exotisme. Surtout, cette classification a permis de diviser les locuteurs du gaélique, à une époque où d’autres États-Nations naissants, l’Irlande et le Royaume-Uni, souhaitaient appuyer leur légitimité et leur unité sur le symbole puissant de la langue nationale unique.

Classification traditionnelle des langues celtiques

La classification traditionnelle des langues celtiques modernes repose essentiellement sur le traitement du /k/ indo-européen : dans les langues dites « en P », telles que le breton ou le gallois, ce phonème est devenu un /p/, alors qu’en gaélique, dite langue « en Q », le /k/ est resté inchangé.

On sait que l’expression « langue en Q » est un concept non gael puisque cette lettre n’existait pas en vieil irlandais, et qu’elle n’a été importé qu’en mannois, où l’on se sert de la phonétique anglaise. Toutefois, il continue d’être utilisé de nos jours en français[1].

Académisme

Vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le goût de la petite bourgeoisie pour l’exotisme et pour l’académisme va donner naissance à de nombreuses sciences humaines, comme la psychologie ou la linguistique. La tendance est à la classification et les langues n’y échappent pas. En 1877, la Société de linguistique de Paris reçoit le premier article de Ferdinand Saussure qui étudie le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes[2].

Cet intérêt pour les autres cultures est autant scientifique que romantique car la nation se cherche une histoire et doit se construire par rapport à l’autre. Louis-Jean Calvet explique par exemple que la préoccupation majeure de l'État, dans le domaine linguistique, a été d'assurer la suprématie du français sur les autres langues de l'hexagone[3]. Dans ce contexte, les locuteurs des langues nationales cherchent à discréditer les locuteurs des autres langues endogènes. Le linguiste anglais Samuel Johnson, par exemple, avouait ne pas comprendre le gaélique (qu’à cette époque, les anglophones et les locuteurs du scots appelaient « earse ») et se bornait à répéter ce qu’on lui en avait dit :

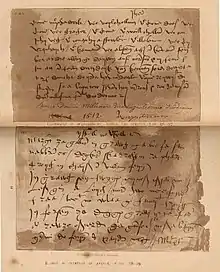

Of the Earse language, as I understand nothing, I cannot say more than I have been told. It is the rude speech of a barbarous people, who had few thoughts to express, and were content, as they conceived grossly, to be grossly understood. After what has been lately talked of Highland bards, and Highland genius, many will startle when they are told, that the Earse never was a written language; that there is not in the world an Earse manuscript a hundred years old; and that the sounds of the highlanders were never expressed by letters, till some little books of piety were translated, and a metrical version of the Psalms was made by the Synod of Argyle. Whoever therefore now writes in this language, spells according to his own perception of the sound, and his own idea of the power of the letters. The Welsh and the Irish are cultivated tongues. The Welsh, two hundred years ago, insulted their English neighbours for the instability of their Orthography; while the Earse merely floated in the breath of the people, and could therefore receive little improvement[4].

(De la langue earse, comme je ne comprends rien, je ne peux en dire plus que ce qu’on m’a dit. C’est le parler grossier d’un peuple barbare, dont les gens n’avaient pas grand-chose à exprimer et se contentaient, étant donné leur intelligence rudimentaire, de s’exprimer de manière vague. Après ce qui a été récemment dit des bardes des Terres hautes et de leur génie, beaucoup seront surpris d’apprendre que la langue earse n’a jamais été une langue écrite ; qu’il n’y a pas dans ce monde un seul manuscrit earse datant de plus de cent ans ; et qu’avant la traduction de quelques missels et d’une version métrique des Psaumes par le Synode d’Argyle, les sons des Highlanders n’avaient jamais été exprimés par des lettres. Ceux qui écrivent dorénavant dans cette langue l’épellent selon leur propre perception des sons et selon l’idée qu’ils se font du rôle des lettres. Le gallois et l’irlandais sont des langues cultivées. Les Gallois, il y a deux cents ans, ont insulté leurs voisins anglais pour l’instabilité de leur orthographe ; tandis que l’earse continuait de souffler de la bouche des gens et ne risquait donc pas de s’enrichir.)

NB : c’est par les mots « Earse » ou « Erse », dérivés du germanique Erishe que les locuteurs de la langue scots désignaient le gaélique écossais du XVIe au XIXe siècle.

Une telle ignorance était monnaie courante chez les pionniers de ces nouvelles disciplines scientifiques et des études récentes ont montré que la haine du gaélique écossais n’était pas uniquement présente dans les discours des classes populaires des lowlands mais aussi dans seuls de la bourgeoisie anglaise aisée[5].

En Irlande, en revanche, le gaélique va bénéficier de la déclaration d’indépendance de l’État irlandais pour s’imposer en tant que langue nationale et ce faisant va changer de nom.

Nationalisation du gaélique

En 1922, l’article 4 de la Constitution de l’État libre d’Irlande prévoit que « la langue nationale de l’État libre d’Irlande (Saorstát Eireann) est la langue irlandaise, mais que la langue anglaise peut aussi être reconnue en tant que langue officielle. » Le mot gaeilge continuera d’être employé en irlandais, notamment dans la version irlandaise de la constitution de 1937, mais en anglais, le gaélique a disparu au profit de l’irlandais, opérant une coupure définitive dans l’esprit anglophone entre les Gaels d’Irlande et les autres Gaels[6] - [7].

Le processus de construction nationale peut en effet aller jusqu'à la création ou l'invention de « nouvelles » langues, comme le danois et le suédois, ou le tchèque et le slovaque. L’historien Éric Hobsbawm note que la politique linguistique du gouvernement devient un exercice de formation de la société et que « l'importance symbolique des langues prévaut sur leur utilisation effective ».

Il insiste aussi sur l'utilisation des structures étatiques (école, administration, armée) par des pouvoirs nationaux, parfois dès les années 1860, pour imposer une langue unique et standardisée à des populations aux parlers diversifiés. Alors qu’en Irlande, le gaélique devient obligatoire dans les écoles et va faire l’objet d’une politique de standardisation, la loi écossaise de 1872 sur l’enseignement (Education (Scotland) Act 1872) interdit strictement d’enseigner dans une autre langue que l’anglais d’Angleterre[8].

Continuum linguistique

Pour certains, il est absurde de parler de « Gàidhlig agus Gaeilge »[9]. La différence qui sépare les langues gaéliques est essentiellement politique. En réalité, les langes gaéliques fonctionnent comme un continuum où le taux d’intercompréhension varie : il est fort dans les espaces voisins, mais plus faible entre les espaces linguistiques éloignés. Ainsi, toute la région qui s’étend du sud du Donegal jusqu’à Islay au nord et au sud du Meath à l’ouest, y compris la plupart du Kintyre écossais et des parties sud de l’Argyll et d’Arran ont formé un groupe linguistique très uni[10]. De même, lorsqu’on examine les différentes variétés de gaélique, on constate qu’on se trouve non pas face à trois langues distinctes, mais à une série de dialectes de ce qui est essentiellement une seule et même langue, et que lorsqu’on se déplace du nord de l’Écosse vers le sud de l’Irlande, on découvre que ces dialectes présentent des zones de chevauchement et que les transitions d’un espace linguistique à un autre sont graduelles et non brutales[11].

Pour Ciarán Ó Duibhín :

to use the word « Gàidhlig » is always wrong when speaking or writing Gaelic in Ireland; and to use the word Gaeilge » is always wrong when speaking or writing Gaelic in Scotland (employer le mot « Gàidhlig » pour parler du gaélique d’Irlande est toujours incorrect; de même qu’il est maladroit d’employer le mot « Gaeilge » pour le gaélique d’Écosse)[9].

De même, pour Colm Ó Baoill :

It is because we discuss this subject in English that the terms 'Irish', 'Scottish' and 'Manx' obtrude themselves so forcefully, convincing us that we are speaking of three different Gaelic languages. (C'est parce que nous discutons de ce sujet en anglais que les termes « irlandais», «écossais » et «Manx» s'imposent avec tant de force et nous convainquent que nous parlons de trois langues gaéliques différentes)[12].

Ces mots ne désignent donc pas des variétés régionales de gaélique. Il s’agit en réalité de deux appellations régionales d’une seule et même langue : le gaélique. Pour Ciarán Ó Duibhín, la division des langues gaéliques est un concept anglo-saxon. Il précise d’ailleurs que l’habitude de parler des « langues gaéliques » dans le sens anglais (ou français), c’est-à-dire comme des noms de langues différentes, prouve que le locuteur ou l’écrivain adopte un mode de pensée anglo-saxon et non gaélique. Pour les Gaels, en revanche, les mots gàidhlig, gaelg ou gaeilge recouvrent une seule et même réalité.

Les siècles de rivalité entre la Bretagne, l'Hibernia et la Calédonie, puis entre la terre des Angles et celles des Gaels, et enfin entre les nations émergentes du XIXe siècle, ont divisé la langue gaélique, au point que des traditions linguistiques séparées sont nées : l'orthographe du gaélique mannois par exemple, s'inspire de la phonétique anglaise au contraire de ses sœurs irlandaise et écossaise. D'un point de vue linguistique, il vaut donc mieux décrire les langues gaéliques comme un continuum linguistique, dans lequel certains dialectes frontaliers jouent le rôle d'intermédiaires entre les langues officielles standardisées.

Notes et références

- Catherine Maignant, La France et l'Irlande : destins croisés (16e - 21e siècles), Villeneuve-d'Ascq, Presses Univ. Septentrion, , 242 pages, p. 85

- Ferdinand de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes., Leipsick, B. G. Teubner,

- Louis-Jean Calvet, La Guerre des langues, Paris, Hachette Littératures, , p. 256

- James Boswell et Samuel Johnson, A Journey to the Western Islands of Scotland and the Journal of a Tour to the Hebrides, Londres, Penguin UK, 1775/2006, 432 pages

- McEwan-Fujita, Emily., McEwan-Fujita, Emily. 2011, "Language revitalization discourses as metaculture : Gaelic in Scotland from the 18th to 20th centuries." Language & Communication 31(1),, , pp. 48-62.

- « Constitution of the Irish Free State (Saorstát Eireann) Act, 1922 », sur Irish Statute Book

- « Bunreacht na hÉireann », sur Irish Statute Book

- « Education (Scotland) Act 1872 », sur Education in England

- (en) Ciarán Ó Duibhín, « "Gàidhlig" agus "Gaeilge" — ouch! », Sabhal Mòr Ostaig, (lire en ligne)

- Dónall P Ó Baoill, Celtica, Dónall P Ó Baoill Celtica , n° 13, 1980, n° 13, pp 102-3

- James Grant, Léann na Trionóide, , p 88

- Colm Ó Baoill, « The Gaelic Continuum », Éigse, , pp 121–134