Cirripedia

Les Cirripèdes (initialement orthographié Cirrhipèdes), ou Cirripedia, sont une infra-classe d’animaux, tous exclusivement marins, appartenant au sous-embranchement des Crustacés. Ils partagent donc un certain nombre de caractères fondamentaux avec des organismes comme le Homard, le Crabe ou le Cloporte, dont ils sont en apparence très différents sur le plan morphologique.

Le crabe au centre est l'hôte de sacculine.

Morphologie

Les Cirripedia sont des Crustacés, comme le prouvent leurs stades larvaires. Ils comprennent notamment les Lépadomorphes (anatifes), les Balanomorphes (comme les balanes), et les parasites Rhizocéphales (comme la Sacculine, Sacculina carcini, parasite du Crabe vert Carcinus maenas), dont le corps est profondément modifié et ne peuvent être reconnus comme Cirripèdes que par l’anatomie de leurs larves. Celles-ci se fixent par les antennules sur un support quelconque, et entament une métamorphose complète qui produira les morphologies adultes très particulières de ce groupe[1]. Les animaux ainsi fixés ne se déplaceront plus jamais[2]. Quand ils ne sont pas parasites, les adultes peuvent être pédonculés ou operculés, et sessiles. Les Cirripèdes sont munis de fouets garnis de soies (les « cirres ») destinés à capter des particules organiques en suspension dans l’eau.

Les Cirripèdes sont tous fixés aux rochers, à des objets flottants divers, à des organismes vivants (tortues, mammifères marins) ou enfoncés dans des coquilles de mollusques ou dans le squelette d’un coralliaire.

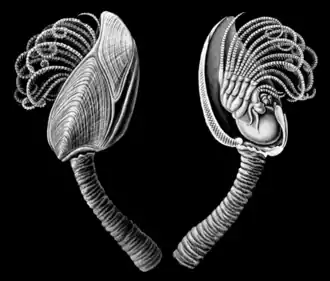

Les formes libres (non parasites)[3] les plus simples (ordre Pedunculata) sont fixées par l’intermédiaire d’un long pédoncule cylindrique, logeant principalement l’ovaire, au sommet duquel se trouve le corps de l’animal, protégé par un ensemble de plaques et constituant le capitulum, aplati, symétrique, et ouvert sur l’extérieur par un long orifice susceptible d’être fermé.

Le pédoncule disparaît dans l’ordre des Sessilia, qui sont fixés directement sur le support, par exemple les balanes, très communes sur les rochers de l’estran.

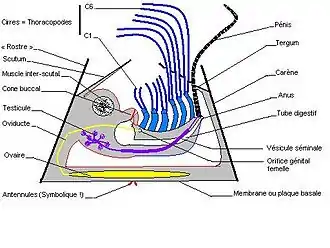

Dans le corps des Cirripèdes libres on reconnaît deux parties (= tagmes) principales, décrites dans les sous-chapitre suivants.

La tête (céphalon)

Le céphalon est constitué des 5 métamères typiques des Crustacés, pourvus d’appendices, au moins chez les larves. Les antennules (A1) servent à la fixation : elles ne sont plus visibles chez les adultes. Les antennes (A2), bien développées chez les larves nauplius, disparaissent chez les adultes. Les pièces buccales, réunies en un mamelon centré sur la bouche, sont constituées par les mandibules (Md), les maxillules (Mx1) et les maxilles (Mx2).

Le thorax

Le thorax est constitué de 6 métamères porteurs chacun d’une paire d’appendices : les cirres. Ils comportent une base de 2 articles dont le dernier porte deux rames ; l’une interne (endopodite), l’autre externe (exopodite), d’aspect très semblable et formés de plusieurs articles garnis de soies. Les trois derniers possèdent des rames allongées sur lesquelles se trouvent des soies rigides très longes qui, en s’entrecroisant, constituent un filtre permettant la capture des particules en suspension dans l’eau de mer (phyto et zooplancton, détritus divers) dont l’animal se nourrit. La capture de la nourriture[4] est, soit relativement passive, les cirres étant étalés la plus grande partie du temps pour filtrer le courant d’eau qui les traverse (fréquent chez les lepadomorphes), soit très active, les cirres accomplissant de rapides mouvements de va-et-vient afin de capturer les particules. Ces deux techniques peuvent cependant se combiner de manière variée, notamment chez les balanomorphes.

L’abdomen et le telson ont pratiquement disparu et ne sont représentés que par une aire vestigiale autour de l’anus, situé à l’arrière du thorax.

Un pénis impair, extrêmement extensible, est inséré à l’arrière du thorax, en avant de l’anus.

Reproduction

Les Cirripèdes sont en majorité hermaphrodites. La fécondation croisée est rendue possible par leurs habitudes grégaires et l’extensibilité de leur pénis. Certaines espèces (genres Ibla et Scalpellum) possèdent en outre des mâles nains (« mâles complémentaires » de Darwin) qui vivent attachés dans la cavité palléale des individus normaux, hermaphrodites, ou parfois seulement femelles[3].

Les œufs sont incubés dans la cavité palléale de l’adulte et éclosent en libérant une larve nauplie caractérisée notamment par la possession de cornes frontales de chaque côté de la carapace. La phase nauplius comporte 4 à 6 stades ; elle est suivie de la phase cypris, qui n’en comporte qu’un seul.

Historique du taxon Cirripedia

C’est Lamarck qui a reconnu l’originalité et l’unité de ce groupe dont il a forgé le nom à partir du latin cirrus (« boucle de cheveux ») et ped- (« pied »), faisant par là allusion à la forme de leurs appendices thoraciques semblables à des filaments recourbés. Mais Lamarck écrit, dans « Philosophie zoologique »[5], que les Cirripèdes « ne peuvent être des Crustacés ». Il leur voit des affinités avec les annélides et les mollusques (dans lesquels Cuvier les classe). C’est Thompson [3] qui, en 1830, à la suite de l’observation de la métamorphose d’une larve cypris, recueillie dans le plancton, en balane, démontre sans aucun doute possible l’appartenance de cet animal, et d’une manière générale des Cirripèdes, aux Crustacés. En fait Slabber avait dès 1767 observé la larve nauplius caractéristique des Crustacés, dans un Lepas mais n’avait pas su en tirer les conséquences.

C’est à Charles Darwin et à ses monographies sur les Cirripèdes (1851-1854) que nous devons ce qui constitue encore le socle de nos connaissances sur ces animaux.

À l’heure actuelle[6], les Cirripèdes sont rangés dans la classe des Maxillopodes dont ils constituent une infraclasse. Ils comprennent les quatre super-ordres des Acrothoracicanes, des Rhizocéphales, des Thoraciques et des Sessilies. Noter que l’ordre d'Apodes qui figurait dans les anciennes classifications a été retiré des Cirripèdes car son unique représentant est, en fait, le stade transitoire d’un isopode parasite[7].

La particularité des formes de certaines espèces de Cirripèdes ainsi que des observations mal interprétées ou fantaisistes ont trompé d’anciens observateurs qui ont cru voir dans ces organismes une étape dans le cycle biologique de certains oiseaux migrateurs comme les canards ou les oies bernaches. Ces oiseaux apparaissent en effet à chaque automne sans que l’on sût, à l’époque, où ni comment ils se reproduisaient. De ce mystère, ajouté au fait que l’on avait observé des branches mortes porteuses de cirripèdes tels que les anatifes, échouées sur les rivages, naquit, peut-être vers le VIIIe siècle[8], le mythe de l’« arbre à canards » rapporté par Claude Duret (1605) [9]. Ce mythe imagine un arbre qui pousse, fort opportunément, au bord des lacs ou de la mer, porte des feuilles (ou des fruits, selon les versions) qui tombent dans l’eau pour se transformer en poissons ou sur le sol pour se transformer en canards.

De cette légende proviennent les noms des anatifes (bâti sur la racine « anas » = canard) et de l’espèce Lepas anatifera (Lepas porteur de canards). Elle explique l’appellation de bernaches, nom d’une oie, donné autrefois par les marins aux balanes[10], que les Anglais nomment « barnacles » . De même, le nom « cravant » concernant une bernache se retrouve, déformé en « gravants », dans le langage maritime, pour designer ces mêmes balanes.

Impact économique

Le pouce-pied (Pollicipes pollicipes), récolté sur le littoral atlantique en France et sur la péninsule Ibérique, constitue un mets très apprécié (c’est essentiellement l’ovaire de l’animal qui est consommé). Mais l’importance économique des Cirripèdes réside surtout dans le fait que ce sont des agents de salissure (« fouling »)[11] extrêmement importants qui se fixent en masse sur les carènes des navires, dans les conduites d’eau de mer. Ils sont de ce fait responsables du ralentissement de la progression des bateaux, d’une augmentation de la consommation de carburant et de frais de carénage ainsi que de curage des canalisations extrêmement coûteux.

Systématique

Trois types de Cirripèdes sont aisément identifiables,

- les Lépadomorphes dont les anatifes,

- les Scalpelliformes dont les pouce-pied,

- les Balanomorphes dont les balanes, ces trois formes constituant le super-ordre des Thoracica,

- les parasites Rhizocéphales dont les sacculines.

|

Selon World Register of Marine Species (10 mars 2017)[12] : ...

|

Selon ITIS (10 mars 2017)[13] :

|

Lepas anatifera, un anatife

Lepas anatifera, un anatife Chthamalus stellatus, une balane

Chthamalus stellatus, une balane Pollicipes polymerus, un pouce-pied

Pollicipes polymerus, un pouce-pied Sacculina carcini, une sacculine parasite sur le ventre d'un crabe.

Sacculina carcini, une sacculine parasite sur le ventre d'un crabe.

Dans la culture populaire

Les cirripèdes sont représentés dans la franchise de jeux Pokémon à travers deux créatures : Binacle et Barbaracle, en français Opermine et Golgopathe[14].

Voir aussi

Références taxinomiques

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Cirripedia Burmeister, 1834 (+ liste ordres + liste familles)

- (fr+en) Référence ITIS : Cirripedia Burmeister, 1834

- (en) Référence Arthropoda Species Files : Cirripedia

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Cirripedia

- (en) Référence NCBI : Cirripedia (taxons inclus)

Lien externe

Articles connexes

Notes et références

- Guy Echallier, « CIRRIPEDES », sur le site de l'université Jussieu.

- « Cirripèdes », sur l'Encyclopaedia Universalis.

- Calman, W. T., 1909. Crustacea. In Lankester, R. A treatise on zoology. A & C. Black éd. London.

- Schram, F. R., 1986. Crustacea. Oxford University Press. 606 p.

- Jean-Baptiste de Lamarck. 1809. Philosophie zoologique. Réédition 1968, 10/18, 301 p.

- Martin, J. W., & Davis, G. E., 2001. An updated classification of the recent Crustacea. Natural Museum of Los Angeles County. Science Series 19, 132 p.

- Bocquet-Védrine, J. 1972. Suppression de l’ordre des Apodes (Crustacés Cirripèdes) et rattachement de son unique représentant, Proteolepas bivincta, à la famille des Crinoniscidae (Crustacés Isopodes, Cryptonisciens). C.R. Acad. Sc. Paris. 275 : 2145-2148.

- Beaulieu, de, F. 2000. Balanes, anatifes et pouces-pieds, d'étranges Crustacés. Penn Ar Bed, 176-177:71-78.

- « Arbres légendaires médiévaux », sur Krapo arboricole, (consulté le ).

- Lecomte, J. 1835. Dictionnaire pittoresque de la marine. Éditions de l’estran, 1982, 327 p.

- Anonyme. 1963. Catalogue of main marine fouling organisms (found on ships coming into European waters). Vol. 1 : Barnacles. Organisation for economic co-operation and development. 46 p.

- World Register of Marine Species, consulté le 10 mars 2017

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 10 mars 2017

- « Barbaracle », sur pokepedia.fr.