Cinéma Saint-Denis

Le cinéma Saint-Denis est un cinéma du 4e arrondissement de la ville de Lyon, en France. C'est aujourd'hui le dernier cinéma de quartier du plateau de la Croix-Rousse. Et l’un des deux seuls cinémas de Lyon intra-muros, avec le Bellecombe[1], à être géré exclusivement par des bénévoles.

| Type | cinéma |

|---|---|

| Lieu | Lyon |

| Coordonnées | 45° 46′ 48″ nord, 4° 49′ 55″ est |

| Inauguration | 1920 |

| Nb. de salles | 1 |

| Capacité | 237 |

| Réseau | cinéma d'art et d'éssai (depuis 1985) et G.R.A.C. |

| Format de projection | 3D depuis 2010 |

| Format de son | DTS, Dolby SRD |

| Direction | René Salsa |

|

|

|

En 2020, le cinéma Saint Denis fêtait ses 100 ans[2]. Ce qui devait constituer un événement marquant de l’année (projections de 10 films emblématiques des 10 décennies écoulées, nuit de la science-fiction, journées enfants, journée anniversaire avec projection en plein air du film Jour de Fête de Jacques Tati) fut grandement perturbé par la pandémie de Covid-19, entrainant notamment la fermeture de la salle pour plusieurs mois. Depuis, fort de son équipe de bénévoles, la salle a ré-ouvert et retrouve progressivement ses niveaux de fréquentation antérieurs.

Le cinéma

Il est situé au numéro 77 Grande rue de la Croix-Rousse, au cœur du quartier de la Croix-Rousse, au terme d’une impasse piétonne de quelques dizaines de mètres. L’entrée de la salle s’ouvre en vis-à-vis d’un bar proposant boissons chaudes et froides, friandises et cônes glacés.

Ce cinéma n'est composé que d'une salle de 237 fauteuils[3] et fait partie du réseau de salles de cinéma Art et Essai depuis 1995[4]. Il est également membre du Groupement régional d'actions cinématographiques (G.R.A.C.)

Le CiFa Saint-Denis est équipé avec la technologie du Cinéma en relief (3D), et système Digital Theater System (D.T.S.) Dolby Digital S.R.D pour le son. Il est équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite et les personnes malvoyantes et malentendantes depuis 2013.

L’écran est caché par un rideau de velours rouge qui se replie automatiquement au moment de la projection.

Le cinéma fait le choix de la qualité des films projetés. Il a un partenariat avec L'Agence du court métrage avec une diffusion d'un court-métrage avant l'entracte (avec vente de friandises par les ouvreurs) et le début du film.

C'est dans le Saint Denis qu'ont lieu les représentations de l'Atelier Théatre du Groupe Scolaire Saint Denis, situé juste à côté. Il accueille aussi la présentation des courts-métrages de l'option cinéma du Lycée de Saint-Just, et également les courts-métrages du festival J Court. Il est adhérent au programme du Centre national du cinéma et de l'image animée (C.N.C.), collègiens au cinéma et lycéens au cinéma[4].

Par ailleurs, le développement des technologies numériques a permis à partir de 2010 de remplacer l’affichage papier par un affichage dynamique, d’abord à côté de la caisse, puis sur la rue. En septembre 2017 une caisse informatisée a été installée avec de nouveaux billets, puis de nouvelles cartes d’abonnement magnétiques l’année suivante, diminuant le temps d’attente et facilitant le travail des caissières et caissiers. Le Saint Denis accepte maintenant les paiements dématérialisés grâce à un terminal de carte bancaire et il s’est équipé pour accueillir les lycéens titulaires d’un Pass Culture ou d’un Pass Région.

Le cinéma est le lieu d'un meurtre dans la série télévisée policière lyonnaise Cherif dans l'épisode la dernière séance, 8e épisode de la saison 4, diffusé en 2017.

L’association du cinéma Saint-Denis

Une cinquantaine de personnes, toutes bénévoles de l'association, se relaient pour continuer de faire vivre ce lieu emblématique du plateau de La Croix-Rousse. Le renouvellement des membres est permanent et les nouvelles candidatures sont vivement encouragées[5].

Neuf équipes assurent les différentes séances de projection. Chaque équipe est composée de cinq membres : chef de salle, projectionniste, caissier et 2 ouvreurs.

L’association est dirigée par un comité d’administration de 10 membres élus pour trois ans et renouvelés en assemblée générale. Le président actuel est René Salsa, régulièrement réélu depuis 1998.

Les séances

Le cinéma propose une dizaine de séances, permettant de projeter entre 3 et 4 films différents chaque semaine répartis entre le lundi 20h30, le mardi 20h30, le jeudi 20h30, le vendredi 14h30, 18h15 et 20h30, le samedi 15h00, 17h30 et 20h30 et le dimanche 14h30 et 17h00[6].

Pour le moment, le cinéma fait relâche le mercredi mais une réflexion est engagée pour créer une nouvelle séance ce jour afin de programmer des films traitant de thématiques à défendre (écologie, migrants...) ; ou à empreintes locales (cinéma et gastronomie, films tournés à Lyon, séances délocalisées d'événements lyonnais (nuits de Fourvière, nuits sonores, biennales ...) ; ou appartenant à des genres cinématographiques peu diffusés au St-Denis (cinéma bis, mangas...), etc…

Histoire du cinéma Saint Denis [7]

Le cinéma muet au Saint-Denis

C'est en 1920 que l'abbé Clapot crée le Saint-Denis-Palace, même si une projection avait eu lieu sur la cour tout à côté en juillet 1919, séance annoncée dans le bulletin paroissial de l’époque :

« La Fête du Retour, une Fête de famille sur les terrasses du 77 grande rue de la Croix-Rousse, pour le dimanche 6 juillet, de 3h à 6h. Sont invités tous les soldats de la Grande Guerre, leurs familles et tous les paroissiens de St-Denis-la-Croix-Rousse. Il est prévu à cette occasion : nombreuses attractions, jeux variés, cibles inédites, cinéma, Guignol, etc ... pour l’amusement des enfants et la joie des parents»[7].

La première fois où l’on évoque toutefois son existence comme cinéma de Saint-Denis remonte au bulletin paroissial de décembre de 1920 :

« NOTRE CINEMA (Saint Denis Palace) 77 grande rue de la Croix-Rousse,

Le 1er janvier (1921), à 3 heures, en matinée de gala pour Familles :

ESTHER

Grand drame biblique »[7].

Durant cette première décennie d'existence, le cinéma propose uniquement des films muets et courts. Les sons sont produits par des musiciens ; pianiste, chanteurs, petit ensemble de chambre, très grand orchestre pour les salles de prestige, sans oublier l’instrument affectionné par les salles américaines : l’orgue Wurlitzer, munie de jeu « à effets » pour certains bruitages. Et parfois à cela s’ajoutent des bonimenteurs qui racontent, commentent l'action, la situent dans l'espace et le temps, prêtent leur voix aux acteurs, révèlent leurs pensées, leurs sentiments. Les projections du Saint Denis sont parfois accompagnée par des musiciens (de la paroisse)[7].

Déjà à cette époque, le cinéma fait face à des contraintes : trouver des films moralement corrects (le cinéma est paroissial et se doit de montrer des films de bonnes mœurs), et rentabiliser les projections pour assurer la pérennité du cinéma Saint-Denis.

« En effet, à cette époque la billetterie n’existait pas. Les recettes provenaient de la quête faite à chaque séance, et du prix de la « Carte de famille » exigée pour chaque famille pour la soirée de famille, le dimanche soir. Devant cette contrainte de rentabilité, on a même fait appel, en décembre 1929, à « la générosité des enfants »[7].

Le cinéma parlant au Saint-Denis

Comme tous les cinémas de l’époque, l’arrivée du cinéma parlant va marquer un virage pour le Saint Denis. Même si des procédés de cinéma sonore existent presque depuis le début du cinéma, des difficultés l’empêchent inévitablement d’opérer dans les salles : difficulté de la synchronisation entre deux supports différents (pellicule et disque ou cylindre), qualité médiocre de la restitution de beaucoup de timbres instrumentaux, et surtout la faible portée acoustique du système de diffusion (l’amplification électrique n’existait pas).

C’est en 1927, avec le procédé du Vitaphone dans lequel la firme américaine homonyme a investi tout son capital, mais aussi avec la projection triomphale de The Jazz Singer (Le Chanteur de Jazz) d’Alan Crossland utilisant ce procédé, que le cinéma se lance dans le sonore.

L’invention fait rapidement le tour de la planète et n’épargne pas Lyon et ses cinémas qui se dotent tous d’équipements pour films parlants de 1930 à 1933.

C’est le 14 janvier 1933 que le Saint Denis fait sa première projection sonorisée :

« Il parlera... dès le 14 janvier notre salle paroissiale d’œuvres sera équipée en cinéma parlant. »[7]

« FAIRE – PART

Vous êtes invités à l’enterrement du « Cinéma muet » qui aura lieu à la salle du cercle le 8 janvier à 20 heures. »[7]

Le Saint Denis ne pouvait plus se permettre d’attendre, le cinéma Chanteclair, - un cinéma croix-roussien maintenant fermé et transformé en café - ouvre la même année et sa devise « parle et chante clair » ne laisse pas de doute sur les technologies dont il dispose.

Le cinéma parlant rencontre un vif succès, et le cinéma Saint Denis alors seulement ouvert aux familles de la paroisse et aux enfants du Patronage, devient tout public en 1936.

Une 3ème séance hebdomadaire est d’ailleurs créée pour répondre à la demande et en même temps le directeur se voit « dans l’obligation de demander aux spectateurs de ne pas venir voir deux fois le même film pour laisser la place aux autres »[7]. Une séance en plus permet non seulement de répondre à l’appétit dévorant des paroissiens qui veulent voir de plus en plus de films mais également à un besoin de rentabilité, les films sont payés au forfait sans tenir compte du nombre de spectateurs.

Le cinéma Saint Denis et la seconde guerre mondiale

La seconde Guerre Mondiale ébranle le monde entier, et le cinéma Saint Denis n'est pas épargné. Il se voit impacté tant dans son fonctionnement (moins de bulletins car le papier est rationné), que dans sa programmation. Une fois l’envahissement de la zone libre par les armées allemandes en novembre 1942, tous les films anglo-saxons sont interdits.

Mais également par la politique du gouvernement de Vichy qui crée le COIC (Comité d’organisation de l’industrie cinématographique) par un décret du 2 décembre 1940, aux fins de normaliser la production cinématographique et de la contrôler. En adéquation avec les mesures du régime de Vichy, le COIC a pour but d’écarter les juifs des activités relatives au cinéma et aux professions dramatiques : « les juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer... »[8].

Le COIC fait passer un certain nombre de décisions : l'instauration de la carte professionnelle, l'interdiction du double programme, qui favorise la production du court-métrage ainsi que des autorisations d’exercice. Chaque cinéma doit se déclarer et obtenir une autorisation, et se voit contrôler rigoureusement tant dans les recettes, la billetterie que la programmation.

« Le cinéma St Denis qui, jusqu’alors en tant que salle d’œuvre paroissiale, se considérait et était considéré comme « salle non commerciale », avec ses séances essentiellement privées, et des formes de recettes atypiques (quête…) et donc exclues des obligations de l’exploitation cinématographique commerciale, va devoir, comme toutes les autres salles paroissiales, se conformer à la nouvelle règlementation, identique pour tous les cinémas.[7] »

Saint Denis, cinéma paroissial et ses restrictions de projection

Le cinéma Saint Denis est un cinéma à l’origine paroissiale, et ce jusque dans les années 80 avec depuis son ouverture des hommes d’église qui en assurent la direction (abbés, prêtres, vicaires). La programmation correspond donc à la volonté du diocèse de proposer des films à haute valeur morale pour éduquer les enfants de la paroisse.

Au départ, les milieux catholiques français ont entretenu une posture de défiance à l'égard du cinéma, mais l’utilisation des projections lumineuses pour «l’enseignement populaire de toutes les sciences et la propagation de la foi[9] » existe depuis les années 1870 et les projections de films viennent parfaitement s’insérer dans ce dispositif, le prêche précédant ou accompagnant souvent la projection. Ces vues fixes et animées sont encouragées ; la revue catholique Le Fascinateur en loue « les bons résultats [que] donne la projection pour l’enseignement du catéchisme aux enfants et pour jeter dans les Âmes la “vérité lumineuse” [10]».

Dès 1908, une véritable distribution de films pour les paroisses se met en place et les séances se voient scindées en deux parties, un premier temps de catéchisme où l’on présente principalement des images fixes, sujets édifiants commentés par le clergé (La vie d’une famille chrétienne, Divine enfance de Jésus…) puis des films burlesques très courts, également commentés. Il ne s’agit pas là de parole éducative mais de visionnage destiné à divertir, amuser le public après les efforts de concentration de la première partie.

Le nombre de films à caractère religieux reste limité du fait des prix des vues animées au début, mais va augmenter par la suite. Les cinémas paroissiaux ne vont donc pas seulement passer des films religieux, mais d’autres approuvés par le clergé et parfois un peu raccourcis pour ne pas faire atteinte aux bonnes mœurs. Ils proposent un choix de films « grand public » ne présentant aucune intrigue que la morale (catholique) réprouve. Aux États-Unis, on retrouve des groupes de pression (catholiques) qui poussent les studios hollywoodiens à mettre en place un Code d’autocensure, le « Production Code » (connu sous le nom de code Hays) qui sera appliqué de façon assez stricte entre 1934 et la fin des années 1950 pour produire des films moralement corrects.

C'est véritablement au milieu des années 1920 que les premières initiatives pour rapprocher l'Eglise du cinéma apparaissent, dans l'esprit d'apostolat social prôné par le pape Pie XI. Pour reconquérir l'adhésion des masses, les moyens modernes de communication - et en premier lieu le cinéma - ne doivent plus être négligés, et les catholiques doivent même s'en saisir comme d'une arme[11]. Le cinéma devient, avec la fondation en 1927 de la Centrale catholique du cinéma, une préoccupation de la pastorale, relayée en 1932 par la revue mensuelle de critique, Choisir, qui compte jusqu’à 50 000 abonnés en 1940[12].

Avec l’augmentation du nombre de cinémas paroissiaux en France, il est impossible de ne pas comprendre le rôle important de ce cinéma de bonnes mœurs pour l’église auprès des foules. En effet, en mai 1931 ils sont vingt et un cinémas paroissiaux recensés à Lyon et dans les autres communes de l’agglomération lyonnaise[13] .

La programmation des salles de cinéma devient une préoccupation majeure pour les animateurs de ces salles, essentiellement les curés des paroisses et les quelques bénévoles qui les entourent. Ainsi, dès sa réception et avant son passage en salle, le film est visionné par un groupe de personnes locales choisies à cet effet pour décider si on le diffuse in extenso ou si on coupe certains passages.

Pour aider les paroisses et curés à choisir quel film diffuser, des « Cotes morales » vont apparaitre, d’abord promulguées par les instances diocésaines de chaque région puis par la Centrale Catholique du Cinéma qui éditera des cotes valables pour la France entière.

Le Saint Denis n’échappe pas à ces cotes morales, et dès 1934 le bulletin paroissial de Saint Denis attirait l’attention des fidèles à ce propos[7] :

" Nous croyons faire œuvre utile en inaugurant avec ce bulletin une chronique du cinéma. Ainsi les familles seront renseignées sur la valeur morale des films et ne s’exposeront pas à aller assister à des spectacles que tous les honnêtes gens devraient proscrire.

Séries P et S : Films pouvant passer dans les patronages des salles d’œuvres :

Petit Poucet fait fortune – Les beaux sites d’Irlande – Les oiseaux merveilleux – L’enfer de l’Alaska…

Série T : Ces films ne peuvent guère passer dans les salles d’œuvres, mais on peut généralement les voir en famille :

L’Invincible Mathurin – Le club des casse-cou – Pêcheurs d’Islande…

Série R : Films réservés aux personnes formées, mais à peu près inoffensifs, quelquefois même bienfaisants :

Anaconda – Le tombeur – Les Misérables – Grande dame d’un jour. Et films nettement réservés : La rue sans nom – A l’assaut du ciel – La châtelaine du Liban – Léopold le bien aimé…

Série L : films dangereux ou inquiétants :

Courrez votre chance – N’épouse pas la fille – Une rencontre…

Série M : Le film est nettement à rejeter :

Qui a raison ? – La belle de nuit – Feu Toupinel… " [7]

Puis une fois l’apparition des cotes morales de la Centrale Catholique du Cinéma (devenue un peu plus tard Office Catholique Français du Cinéma) on retrouve une autre classification qui va s’assouplir peu après 1970, avant de disparaitre complètement à la fin du XXème siècle.

Voici donc ci-après les 6 cotes morales de la Centrale Catholique du Cinéma. Jusqu’en 1980, seuls les films des trois premières cotes pouvaient être projetés au cinéma Saint Denis:

" Cote 3 : Pour tous

Ces films, en général, peuvent être vus par tout le monde, compris les enfants. Leur thème est à tendance morale positive ou, du moins reste neutre. Les détails non-éducatifs ne sont tolérés que lorsqu’ils sont dûment corrigés par le contexte, ou vraiment sans importance dans un ensemble sain.

Cote 3 bis : Pour familles

Les détails sont de telle nature qu’ils ne puissent choquer les enfants, ou des adolescents normaux, éduqués avec sagesse au foyer familial. Les toilettes et situations immodestes, ainsi que les manifestations de l’amour ne peuvent être de nature à troubler sérieusement les adolescents. Ils ne peuvent, en outre, inciter les jeunes, ni explicitement, ni implicitement, au mépris de l’autorité ou des lois morales et civiles.

Cote 4 : pour adultes

Vaste catégorie où viennent se classer les films qui décrivent la vie telle qu’elle est, avec ses tares, ses misères, ses situations irrégulières, toutefois celles-ci ne sont jamais positivement approuvées. Ces films sont caractérisés par le fait que les éléments bons dominent ou que les éléments mauvais occasionnels n’y sont jamais intolérables ; si bien qu’à tout prendre, l’impression d’ensemble reste bonne, voire parfois réconfortante, du moins à peu près inoffensive pour les adultes.

Les trois côtes suivantes étaient interdites aux salles familiales.

Cote 4a : pour adultes avec réserves

Cette catégorie de films ne sera pas programmée dans les salles à caractère familial. Ces films présentent quelques bons éléments mais les éléments mauvais ne sont pas explicitement désapprouvés et leur appréciation ne dépend plus que du jugement du spectateur. Ils s’adressent donc à un public averti. 4a est une véritable côte car il a semblé indispensable de mettre dans une catégorie à part les films qui présentent des réserves morales plus ou moins grandes, mais qu’il ne convient pas de déconseiller formellement.

Cote 4 bis : à déconseiller

Sont placés dans cette catégorie les films qui ne peuvent que nuire à la généralité des adultes, soit à cause des tendances ou idées fausses, soit à cause d’éléments nettement contraires à la morale, soit encore en raison de leur atmosphère déprimante ou malsaine. L’impression d’ensemble est fâcheuse, sinon vraiment nocive, même lorsqu’elle est atténuée par l’ambiance, le caractère historique ou l’allure humoristique.

Cote 5 : à proscrire

Sont rangés dans cette catégorie les films prônant ouvertement des idées subversives, ou faisant – avec complaisance – étalage de vices, de crimes ou d’une vie déréglée, sans que des éléments bons, de réelle valeur, viennent compenser. Par discipline chrétienne il est demandé de s’abstenir. " [7]

Si la Centrale Catholique du Cinéma interdisait formellement aux salles familiales les films cotés 4a, 4bis et 5, elle laissait toutefois le soin aux abbés directeurs la possibilité de couper dans les autres films les scènes qu’ils jugeaient inconvenantes.

Rénovation et amélioration du cinéma après 1945

A la fin de la guerre, en 1945, de grands travaux de rénovation de la salle sont entrepris par l'abbé Dupasquier alors directeur du Saint Denis, avec notamment la création du balcon et d’un escalier pour accéder à celui-ci. La rénovation s’accompagne d’une séance supplémentaire qui porte à cinq le nombre de séances hebdomadaires, contre deux seulement de 1920 à 1936.

Les années suivantes, les travaux continuent ; on ajoute le chauffage central, on agrandit la cabine de projection, une enseigne lumineuse est installée sur la rue, une avant-scène et une scène sont construites pendant l’été́ 1953, toujours en service aujourd’hui. Par la suite, en 1955, alors que le Saint-Denis devient Cinéma Familial (Ci-Fa), il continue à évoluer dans une recherche de toujours plus de confort : l'abbé Lauzier, nouveau directeur, décide d’ajouter des fauteuils, de changer l’éclairage, d’améliorer la projection avec de nouvelles lanternes pour les projecteurs et d’installer un écran panoramique. Cette année marque aussi l’arrivée du Cinémascope (un procédé de projection large par anamorphose de l'image, lancé en 1953). La décoration du cinéma est refaite et le cinéma St Denis est alors l’un des plus beaux de Lyon bien que constitué toujours d’une seule salle.

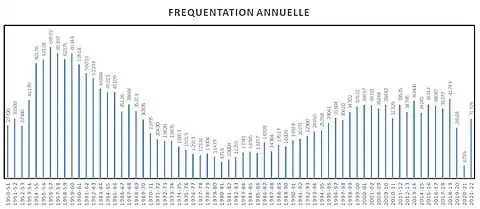

Les modernisations, qui ne font qu’augmenter le confort des projections, la publicité́ efficace qui se fait notamment par la distribution de prospectus, et la publication du programme dorénavant dans le journal Le Progrès, puis par la suite dans L’Echo Liberté́, vont continuer à doper la fréquentation pour atteindre des chiffres encore inégalés aujourd’hui. Ainsi, la saison 1956-1957, avec 68 592 entrées, est la plus performante de ces 100 ans et reste détentrice aussi de la meilleure semaine avec 3 129 spectateurs venus du jeudi 27 décembre 1956 au mardi 1er janvier 1957 [7].

Période creuse et départ de l'église de la direction du cinéma

L’année 62 marque la fin de la présence de l’église à la direction du cinéma : en effet l’abbé Cinquin alors directeur du cinéma depuis 59 s’en va vers un autre ministère et son successeur ne peut assurer la double fonction de curé de la paroisse et de directeur du cinéma. C’est donc un bénévole qui assure désormais la direction et cela marque le déclin de l’influence de l’église sur le cinéma Saint Denis bien que l’utilisation des cotes subsiste jusque dans les années 70.

Si les années d’après-guerre ont constitué un temps glorieux pour les salles de cinéma (les entrées entre 1947 et 1957 se sont presque toujours situées aux alentours de 400 millions, avec deux pointes, l’une à 423 millions en 1947, l’autre à 411 en 1957[14]) les entrées chutent à partir des années 60 : de 395 millions en 1955 à 175 millions en 1980[14].

Le Saint Denis, bien que modernisé, vivra les moments les plus difficiles de son existence avec une baisse drastique de sa fréquentation : 23 705 spectateurs en 1970, puis à 8 716 en 1980 [7] . Toutefois, malgré l’ouverture de nouvelles salles au Cinéma Chanteclair, autre salle de cinéma du plateau croix-roussien, le Saint Denis tiendra bon en supprimant des séances concurrencées par l’arrivée de la télévision, et en prenant en compte l’évolution du public pour adapter sa programmation. Les films fédérateurs et tout public se font de plus en plus rares. On les retrouve à la télévision. En parallèle, il émerge des amateurs de films sous l’influence de la Nouvelle Vague, qui sont plus exigeants et souhaitent des films d’Art et d’Essai. Le Saint Denis s’oriente vers cette programmation, en créant en parallèle des séances spéciales enfants et scolaires. Il est classé pour la première fois en 1995, dans la catégorie Art et Essai ; le CNC (Centre national de la cinématographie) reconnaissant ainsi la qualité de sa programmation diversifiée, ouverte à toutes les cinématographies étrangères dont les films sont présentés en version originale sous-titrée.

À la suite de la fermeture du Chanteclair en juin 1985, le Saint Denis, désormais seul cinéma de la Croix-Rousse, réussit à reconquérir son public.

Le Cinéma Saint Denis au 21ème siècle

Le passage à l’an 2000 est marqué par une rénovation totale de la salle. Sa capacité́ d'accueil passe à 239 places, alors qu’elle était de 400 places dans les années 50 et 60.

Pour ce qui est des nouvelles technologies, le cinéma fait l’acquisition en mars 2010 d’un projecteur numérique Christie, qui rend obsolète la pellicule utilisée depuis les débuts du Cinématographe Lumière en 1895.

“C’est la plus grande révolution de l’exploitation cinématographique depuis l’arrivée du parlant. Arrivée d’abord au Festival de Cannes en 2002 pour Star Wars épisode II, de George Lucas, la projection numérique s’installe à̀ Lyon à partir de 2008, au Pathé́ Vaise et à l’Institut Lumière. Et le St Denis sera donc parmi les premiers cinémas lyonnais à adopter cette technologie, comme il fut l’un des premiers en 1955 pour le Cinémascope.[7] ”

Pour ce qui est de l’autre grande nouveauté du cinéma numérique : la 3D, elle sera également inaugurée au cinéma Saint Denis avec l’Avatar de James Cameron. L’apport des technologies se fait dans l’achat de nouveaux projecteurs, l’amélioration des qualités de projection et dans l’accueil des spectateurs grâce à des caisses informatisées et des cartes d’abonnement magnétiques.

Avec la concurrence croissante des principaux multiplexes de l'agglomération lyonnaise depuis 2010, le Saint-Denis s’efforce constamment d'innover pour trouver de nouveaux publics. La fréquentation augmente. Elle passe de 38497 spectateurs pour 2000-2001 à 41329 pour 2010-2011. Un des facteurs premiers du retour du public est la diversification de la programmation : on passe généralement trois films par semaine, un film « grand public », un film pour le jeune public et un film Art et Essai. En 2010, viennent s’ajouter à ces trois films hebdomadaires, des films de répertoire le mardi soir, précédés systématiquement d’une présentation.

Déjà tourné vers les écoles, le lien entre cinéma et éducation se resserre par l’accueil en 1999 du dispositif « Collège au Cinéma » initié par le CNC et le Ministère de l’Education Nationale. Puis en 2004 « Lycéens au Cinéma » et enfin en 2013 « Ecole et Cinéma », des programmes qui poussent les élèves de la maternelle à la terminale à fréquenter le cinéma pour trois films par an.

Dans cette perspective de diversification, le cinéma monte plusieurs partenariats notamment avec : le Théâtre de la Croix-Rousse, l’Institut Lumière et des associations soucieuses d’écologie ou de qualité́ de vie. Le cinéma organise des soirées débat-cinéma, et accueille des réalisateurs de documentaires, des projections uniques et d’autres évènements. Le Festival Lumière est accueilli au cinéma Saint Denis, dès sa première édition en 2009.

En 2020, le Saint-Denis fête ses 100 ans. Pour commémorer son anniversaire, Roger Sicaud, bénévole du Saint Denis et passionné de cinéma, publie: 100 ans d'histoire du cinéma Saint-Denis[7].

Cinéma Saint-Denis en chiffres

De 1950 a 2022, c'est plus de 2,6 millions de spectateurs qui sont venu assisté à des projections au Saint-Denis et plus de 5000 films projetés.

Parmi ces 5000 films, Ben Hur (6 953 entrées), La Belle et le Clochard (6 356 entrées), Les Dix Commandements (6 250 entrées), Blanche Neige et les Sept Nains (5 698 entrées), Cendrillon (5 541 entrées), Peter Pan (5 398 entrées ), Les 101 Dalmatiens (4 750 entrées), Bambi (4 364 entrées), Manon des Sources de 1952 par Marcel Pagnol (4127 entrées), Le Livre de la Jungle (4117 entrées) sont les dix films qui ont eu le plus de succès au Saint Denis[7].

Accessibilité

77 Grande rue de la Croix-Rousse, 69004, Lyon, France.

Métro ![]()

![]() : arrêt Hénon

: arrêt Hénon

Bus ![]()

![]() : arrêts Joannès Ambre ou Pailleron (direction Grange Blanche), et Commandant Arnaud (direction Montessuy Gutemberg)

: arrêts Joannès Ambre ou Pailleron (direction Grange Blanche), et Commandant Arnaud (direction Montessuy Gutemberg)

![]()

![]() : arrêt St Denis

: arrêt St Denis

![]() 448 arrêt Commandant Arnaud

448 arrêt Commandant Arnaud

Station Vélo'v Joannès Ambre

Accessibilité Personnes à mobilité réduite (P.M.R.) [15]

Notes et références

- Oriane Mollaret, « Au cinéma Bellecombe de Lyon, des places pas chères et une histoire de quartier », sur Rue89Lyon, (consulté le )

- « Lyon : une salle de cinéma gérée par une association fête son centenaire », sur Franceinfo, (consulté le )

- « Le CIFA Saint-Denis », sur croixrousselevillage.com (consulté le )

- « Cinéma Saint Denis », sur macroixrousse.com (consulté le )

- « Le cinéma Saint-Denis : 100 ans d’histoire | Cinéma Saint Denis » (consulté le )

- « Programme | Cinéma Saint Denis » (consulté le )

- Roger Sicaud, 100 ANS D’HISTOIRE DU CINEMA SAINT DENIS, Lyon 4ème, L'espoir du Plateau, 3ème trimestre 2021, 85 p. (ISBN 978-2-9570-1290-9)

- Etat Français, Journal officiel de l'Etat français. Lois et décrets n° 0139 du 11/06/1942 : Décret du 6 juin 1942, En ce qui concerne les juifs, les professions d'artiste dramatique, cinématographique et lyrique, Vichy, (lire en ligne), p. 2038

- Martin Barnier, « Les prêtres en voix off au temps du cinéma muet: », Le Temps des médias, vol. n° 17, no 2, , p. 45–53 (ISSN 1764-2507, DOI 10.3917/tdm.017.0045, lire en ligne, consulté le )

- Le Fascinateur, revue catholique des projections fixes et animées, citée in Phono-Ciné-Gazette, n° 24, 15 mars 1906.

- Jean-Marie Bomengola-Ilomba, « L’évangélisation par les médias — Recherches sur une problématique et des pratiques de l’Eglise catholique », sur theses.univ-lyon2.fr, (consulté le )

- D. Pelletier, Les catholiques en France depuis 1815, Paris, La Découverte, coll. « Repères », , p. 75

- Enquête préfectorale, mai 1931, cité par Renaud Chaplain, Le Cinéma dans la ville. La diffusion du spectacle cinématographique dans l’agglomération lyonnaise (1896-1945), thèse, Université Lyon 2, 2007, p. 201.

- « L'évolution du secteur de l'exploitation cinématographique. », sur www.senat.fr (consulté le )

- « Festival lumière / cinéma Saint Denis »