Causse Noir

Le causse Noir qui s'étend sur 200 km2, est le plus petit des Grands Causses. Il jouxte le massif cristallin des Cévennes à l'est et surplombe la ville de Millau à l'ouest. Il fait partie du territoire Causses et Cévennes inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

| Causse Noir | |

Chaos de Montpellier-le-Vieux sur le causse Noir. | |

| Pays | France |

|---|---|

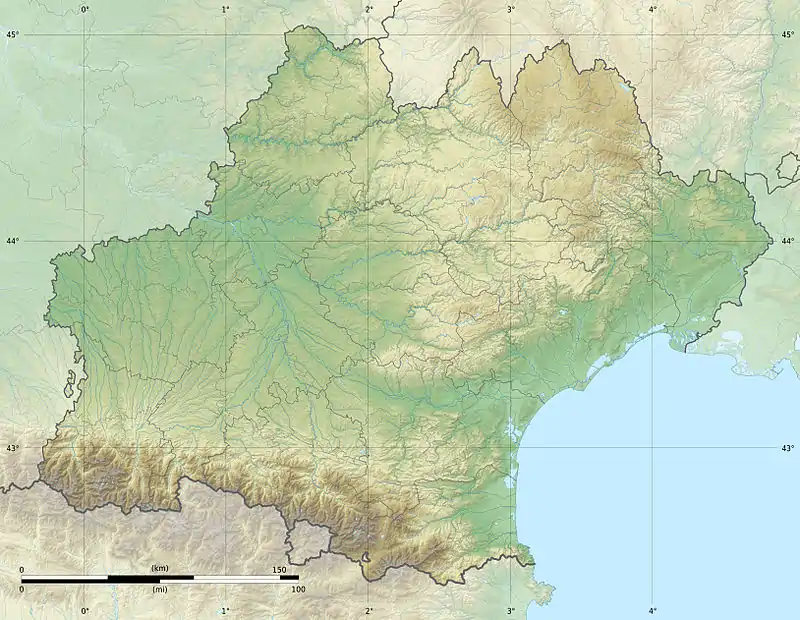

| Région française | Occitanie |

| Département français | Aveyron, Gard, Lozère |

| Villes principales | Millau, Lanuéjols... |

| Coordonnées | 44° 08′ 31″ nord, 3° 19′ 48″ est |

| Superficie approximative | 200 km2 |

| Géologie | calcaire |

| Relief | plateau |

| Communes | 20 |

| Régions naturelles voisines |

Causse Méjean Causse du Larzac Causse de Sauveterre Cévennes Causse Rouge Causse Bégon |

Causse Noir. | |

Origine du nom

Autrefois, le causse Noir (Causse negre en occitan) était recouvert d'une forêt dense de pins sylvestres. Le causse arborait ainsi une couverture vert foncé. Le voyageur qui découvrait le causse des hauteurs cévenoles, devant cette étendue uniformément sombre, pouvait avoir l'illusion que la nuit était déjà tombée sur le plateau calcaire. On raconte également que la densité de pins était telle qu'un écureuil pouvait traverser le causse sans même toucher le sol.

Depuis le Moyen Âge, l'activité humaine a considérablement réduit la surface des forêts (alimentation des fours des potiers et des fours à chaux, charbon de bois, étaiement des mines...).

Situation géographique

C = Comtal ; S = Séverac ;

Sv = Sauveterre ; M = Méjean ;

N = Noir ; R = Rouge ; L = Larzac.

- Le causse Noir s'étend aux confins de trois départements, l'Aveyron à l'ouest, le Gard à l'est et la Lozère. Ses limites géographiques sont :

- au nord, les gorges de la Jonte qui le séparent du causse Méjan ;

- au nord-ouest,en aval du village d'Aguessac, le Tarn qui le sépare du causse Rouge ;

- au sud-ouest, les gorges de la Dourbie qui le séparent du causse du Larzac ;

- au sud et jusqu'à Trèves, les gorges du Trèvezel qui le séparent du petit causse Bégon ;

- à l'est, les contreforts des Cévennes.

Dans la partie sud du causse Noir, le ruisseau de Garène, affluent droit de la Dourbie, entame le plateau caussenard et sépare en grande partie l'essentiel du causse Noir de la commune de Revens au sud. Le ruisseau de Garène est l'un des rares cours d'eau actifs qui entaille un des sept Grands Causses.

Communes

| Les communes du causse Noir A-L | Les communes du causse Noir L-P | Les communes du causse Noir Q-Z |

|

|

Histoire

Paléolithique Moyen entre 70 000 et 30 000 ans avant notre ère, des groupes de chasseurs nomades chassent du gros gibier (ours, aurochs, hyènes, rhinocéros, chevaux) à l'aide d'armes et d'outils de silex ou de chaille retouchés.

Le Mésolithique marque la fin progressive du nomadisme des chasseurs et correspond à un réchauffement climatique qui éloigne la faune froide (renne) au profit d’une faune tempérée (cerf, chevreuil, sanglier, lièvre). Le développement de la forêt de pins sylvestres et de chênes caducs favorise la cueillette des glands, noisettes et légumineuses sauvages. L’homme fabrique de petits outils (microlithes) et utilise l’arc. On remarque que nombre des abris sous roches utilisés à cette période sont réutilisés par la suite.

Le Néolithique ancien et le Néolithique moyen (de 5000 à 2500 ans avant notre ère) sont marqués par le passage de la prédation et du nomadisme à la fixation de l’homme sur un territoire qui devient agriculteur et berger. Il innove et se spécialise dans la poterie, la céramique décorée. Un faciès caussenard a été découvert dans les années 1980.

Au Néolithique Final / Chalcolithique (2500-1800), l’occupation du sol s’accroît sur le causse. Les premiers objets en métal (cuivre, plomb, or..) apparaissent. La fabrication du fromage est attestée par la découverte de faisselles. Les tombes sont collectives (grottes ou dolmen). Certains de ces dolmens sont encore visibles. Les menhirs, dont on ne connaît ni la fonction, ni la signification, sont également nombreux sur le causse.

Le Bronze Final (1200-700) voit naître les habitats groupés caussenards. Les habitations devaient être en torchis sur ossature en matériaux périssables.

L’Age du Fer, de 700 avant notre ère jusqu’à la conquête romaine, des fortifications ont été mises au jour sur les rebords des plateaux : des éperons barrés par des remparts de pierres sèches et des ouvrages défensifs plus élaborés sont édifiés sur les hauteurs.

L’époque gallo-romaine (de la Conquête en 52 avant notre ère à la chute de l’Empire romain d’Occident en 476) voit l’écriture apparaître sur les Grands Causses à la fin du Ier siècle av. J.-C. Des maisons sont bâties en pierre sur le modèle romain mais la cabane reste le type d’habitat majoritaire. Le travail du métal, de la terre cuite et l’extraction de la résine de pin sont les principales activités artisanales.

Économie

Faune et flore

Les paysages de pelouses sèches façonnés par l'élevage sont favorables à une faune et une flore d'exception. Une partie du causse Noir est incluse dans le Réseau Natura 2000 (voir ce lien). Les espèces rares que l'on peut y trouver sont :

- Faune

- Barbastelle Barbastella barbastellus

- Vautour fauve Gyps fulvus : Réintroduit à la fin du XXe siècle, il a colonisé les falaises calcaires qui délimitent le Causse.

- Grand murin Myotis myotis

- Grand rhinolophe Rhinolophus ferrum-equinum

- Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

- Flore

Voir aussi

- Grotte de Dargilan

- Chaos de Montpellier-le-Vieux

- Parc naturel régional des Grands Causses

- Le village de Revens

- Le village de Lanuéjols