Cathédrale de Lincoln

La cathédrale de la Vierge Marie de Lincoln est un édifice religieux anglican située à Lincoln en Angleterre et le siège du diocèse de Lincoln. Sa construction a commencé en 1088 et s’est poursuivie par phases tout au long du Moyen Âge. Elle a été réputée la plus haute structure du monde pendant 238 ans (de 1311 à 1549)[1] - [2]. La flèche centrale de 160 mètres s’est écroulée en 1549 et n’a pas été reconstruite. C'est alors l'église Sainte-Marie de Stralsund en Allemagne qui est devenue la plus haute structure avec une hauteur de 151 mètres.

| Cathédrale de Lincoln | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Nom local | Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary | ||

| Culte | Anglicanisme | ||

| Type | Cathédrale | ||

| Début de la construction | 1185 | ||

| Fin des travaux | 1311 | ||

| Style dominant | Architecture gothique | ||

| Protection | Grade I | ||

| Site web | http://www.lincolncathedral.com/ | ||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Lincolnshire | ||

| Ville | Lincoln | ||

| Coordonnées | 53° 14′ 04″ nord, 0° 32′ 10″ ouest | ||

| Géolocalisation sur la carte : Angleterre

Géolocalisation sur la carte : Lincolnshire

| |||

Histoire

Rémi de Fécamp, le premier évêque de Lincoln, y a déplacé le siège épiscopal entre 1072 et 1092[3]. Il aurait établi les fondations de la cathédrale en 1088, et en tant que Normand, il est probable qu’il ait employé des maçons normands à cette tâche[4]. Avant cela, il se serait approprié l’église paroissiale de Sainte Marie-Madeleine[5]. Ce n’était cependant pas une cathédrale, le siège du diocèse restant l’Abbaye de Dorchester.

Rémi de Fécamp est mort le 9 mai 1092, deux jours avant la consécration de la cathédrale[6].

En 1141, le toit en charpente est détruit par un incendie. L’évêque Alexandre entreprend sa reconstruction et agrandit la cathédrale, mais elle est en grande partie détruite par un séisme le 15 avril 1185[5] - [7]. Le tremblement de terre est l’un des plus puissants qu’ait connu le Royaume-Uni, estimé à une magnitude de 5 sur l’échelle de Richter. Les dégâts sont très importants : la cathédrale est décrite comme étant "coupée en deux". Il ne reste plus aujourd’hui de la cathédrale initiale que la base de l’extrémité occidentale et les deux tours qui y sont accolées[7].

Il a été également supposé que les dégâts ont été accentués par une piètre qualité de conception ou d’exécution de la voûte[7].

Après le séisme, un nouvel évêque est nommé, Hugues d’Avalon (futur Saint Hugues de Lincoln). Il se lance dans un important programme de reconstruction et d’extension, en commençant par le chœur, qui prendra son nom, et le transept oriental. Ces travaux durent de 1192 à 1210[8]. La nef est ensuite construite dans le style gothique anglais.

Un défaut de structure de la tour centrale semble être à l’origine de son effondrement en 1237. La reconstruction est entreprise et en 1255 le diocèse demande à Henri III d’Angleterre l’autorisation d’abattre une partie des murs de la ville pour agrandir la cathédrale. Les petites chapelles absidiales, construites à l’époque de Saint Hugues, laissent place à un chœur agrandi pour accueillir un nombre croissant de pèlerins, venus se recueillir sur la tombe du saint.

Après le meurtre en 1255 du jeune Hugh considéré comme un martyr, la cathédrale devient pendant des siècles un lieu de pèlerinage[9].

En 1290, Éléonore de Castille meurt et Édouard Ier d’Angleterre, son époux, l’honore avec une élégante procession funèbre. Après son embaumement, ce qui au XIIIe siècle implique une éviscération, les organes de la reine sont enterrés en la cathédrale, où le roi a installé une réplique de la tombe royale de l’abbaye de Westminster. La pierre tombale existe encore, même si l’effigie, détruite au XVIIe siècle, a été remplacée par une copie au XIXe siècle. Deux statues sur la façade de la cathédrale sont supposées représenter Edward et Eléonor, mais elles ont été fortement altérées lors des rénovations du XIXe siècle et n’ont probablement pas été à l’origine représentatives du couple royal.

Entre 1307 et 1311, la tour centrale est élevée à sa hauteur actuelle de 83 mètres. La façade et les tours occidentales de la cathédrale sont également relevées. À cette époque, une grande flèche de charpente recouverte de plomb occupe le pinacle de la tour centrale. Sa hauteur est réputée donner à la cathédrale le titre de plus haute structure du monde avec 160 mètres, dépassant la Grande Pyramide de Gizeh qui avait détenu le record pendant 4000 ans. Si cette hauteur est reprise par beaucoup des sources[10] - [11], elle ne fait pas l’unanimité[1]. Parmi les autres additions, le chœur des Anges, les bas-reliefs et les miséricordes datent du XIVe siècle.

En 1398, Jean de Gand et Katherine Swynford ont fondé une chapellenie en la cathédrale, qui prierait pour le bien-être de leur âme, et au XVe siècle le bâtiment se tourne vers ce genre de chapellenie ou chapelles commémoratives.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Lincolnshire a accueilli de nombreux aéroports militaires, ce qui lui a donné le surnom de « Bomber County »[12]. La cathédrale a été un point de repère pour les avions de la Royal Air Force en retour de mission. Ainsi la cathédrale présente un mémorial aux 55 000 pertes du Bomber Command[13] - [14].

De plus, pendant la guerre ont été placés dans une crypte 20 mètres sous la cathédrale des trésors inestimables de l’Histoire britannique[15]. Cela n’incluait pas la Magna Carta, qui était prêtée aux Américains à l’époque[15].

Architecture

La cathédrale est la troisième plus grande d’Angleterre en termes de surface (après la cathédrale Saint Paul de Londres et la cathédrale d’York), avec des dimensions de 148 mètres par 83 mètres. C’est le plus grand édifice du Lincolnshire, et jusqu’en 1549 sa flèche était réputée la plus grande d’Europe, bien que sa hauteur exacte ait été sujet de débat.

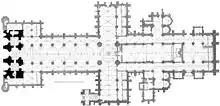

Les siècles qui se sont succédé dans la construction de la cathédrale et les changements esthétiques ou techniques lui confèrent un aspect hétéroclite. À l’origine du style anglo-normand, la cathédrale a embrassé l’architecture gothique dans ses reconstructions et extensions successives. À la suite du séisme de 1185, la cathédrale a repris les dernières avancées architecturales de l’époque, telles que les arcs en ogive, arcs boutants et croisées d’ogives. Le plan de la cathédrale est en double transept, séparant le chœur des Anges à l’est, le chœur de Saint-Hugues et la nef, celle-ci qui rejoint la façade anglo-normande à l’ouest. Une erreur de calcul dans les dimensions de la nef a obligé l’introduction d’un arc supplémentaire à la jonction avec la façade existante, si bien que les deux premiers arcs de la nef sont resserrés.

Le chœur de Saint-Hugues présente des bas-côtés à double arcature, l’arcade externe en ogives trilobées recouvrant l’arcade interne en ogive simple pour former un dessin novateur pour l’époque (environ 1200).

Les chapelles du chœur des Anges sont bâties suivant le style perpendiculaire, à travers les lignes verticales soulignées, qui survivent aujourd’hui dans l’agencement des vitraux.

La façade occidentale a été remodelée à partir de la façade romane normande d’origine avec ses imposants portails en plein cintre, pour former une immense façade écran équipée de registres de niches recevant des statues, cette façade écran est considéré comme un chef-œuvre emblématique de l'art gothique anglais, comme celles des cathédrales de Wells et de Peterborough.

Sur une grande partie de la longueur de la cathédrale, les murs ont des arches en relief avec une seconde peau pour donner l’illusion d’un promenoir le long du mur. L’illusion ne fonctionnerait cependant pas, car la technique importée de France n’a pas été appliquée à une bonne profondeur.

Il y a treize cloches dans la tour sud-ouest, deux dans la tour nord-ouest et cinq dans la tour centrale (dont l’imposante Great Tom). Pour accompagner Great Tom, une horloge du XIXe siècle sonne les quarts d’heure[16].

Voûte

Les voûtes spectaculaires sont une particularité de la cathédrale de Lincoln. Leur originalité tient d’expérimentations architecturales. Leur traitement diffère entre la nef, les bas-côtés, les chœurs ou les chapelles. Le bas-côté nord dispose d’archivoltes continues avec une arcade régulière qui ignore les baies. Le bas-côté sud a des archivoltes discontinues qui renforce la présence des baies. L’usage d’une voûte sextipartite dans la nef permet un apport de lumière accru par les vitraux du clair-étage. La chapelle nord-ouest a une voûte quadripartite. Le chapitre est un décagone avec un pilier central duquel vingt archivoltes partent pour rejoindre les façades.

Nef de la cathédrale.

Nef de la cathédrale. Vue intérieure de la croisée du transept ouest.

Vue intérieure de la croisée du transept ouest. Le chapitre de la cathédrale en 2016.

Le chapitre de la cathédrale en 2016.

Le chœur de Saint-Hugues présente une voûte très inhabituelle. Il s’agit d’une série de croisées asymétriques qui apparaissent comme deux archivoltes se rejoignant en une seule de l’autre côté de la voûte. Cet agencement divise la voûte tout en maximisant l’effet des vitraux.

Rosaces

Les deux grandes rosaces, Dean’s Eye (l’œil du doyen) et Bishop’s Eye (l’œil de l’évêque), ont été ajoutées au Moyen Âge tardif. Dean’s Eye, au transept nord, date de 1235 et Bishop’s Eye, au transept sud, a été refait entre 1325 et 1350[17]. Un texte contemporain, "The metrical life of St. Hugh", relate la signification de ces vitraux :

« Le nord représente le Malin et le sud le Saint-Esprit, et c’est dans ces deux directions que regardent les yeux. L’évêque au sud est accueillant et le diacre au nord repoussant; le premier s’enquiert d’être sauvé et le second de ne pas périr. Avec ses yeux, la cathédrale surveille le candélabre du paradis et les ténebres de Lethe. »

Bishop’s Eye est l’une des plus grandes œuvres en tracé cruvilinéaire de l’architecture médiévale. Le tracé curvilinéaire présente des lignes directrices qui sont des courbes continues. Cette forme a souvent accompagné des ogives et vitraux rectangulaires, mais l’espace circulaire de la rosace a été un défi unique. Le cercle a été divisé en quatre par des courbes, le travail sur chaque section étant simplifié par de plus petites dimensions. Il en résulte que ce vitrail est caractérisé par une attention déportée du centre vers les sections latérales du cercle.

Magna Carta

L’évêque de Lincoln Hugues de Wells (en) est l’un des signataires de la Magna Carta et pendant des siècles la cathédrale a conservé l’une des quatre copies restant à ce jour, maintenant exposée au château de Lincoln[18]. Les trois autres copies sont à la British Library et à la cathédrale de Salisbury[19]. En 2009, la Magna Carta de Lincoln a été prêtée à la Ronald Reagan Presidential Library à Simi Valley en Californie[18]

Petit Saint Hugues

En aout 1255, le corps d’un garçon de 8 ans a été retrouvé dans un puits de Lincoln ; il avait disparu depuis presque un mois. Cet incident a été à l’origine de calomnies dans la ville, appuyées par sa mère et par l'officier du roi, (en)John de Lexinton[20], les Juifs étant accusés de son enlèvement, sa torture et son meurtre dans ce qui est appelé un « crime rituel ». Près de 100 Juifs sont arrêtés et emprisonnés, et 19 pendus[21].

L’enfant a été surnommé « Petit Saint Hugues » (Little Saint Hugh) pour le distinguer de Saint Hugues de Lincoln (dit aussi Saint Hugues d'Avalon). Promue par le doyen de la cathédrale, une légende à son sujet s'amplifia, recevant le soutien de la culture populaire, qui augmenta l'antijudaïsme. Parce qu’il était vu comme un martyr, beaucoup de dévôts sont venus pendant des siècles à la cathédrale pour le vénérer. Canonisé, il était célébré localement le ..

En 1955, l'Église anglicane a remplacé le reliquaire dans la cathédrale de Lincoln par une plaque portant ces mots :

« Ancien emplacement du reliquaire du Petit saint Hugues.

Des légendes mensongères rapportant des histoires de « meurtres rituels » de petits garçons chrétiens par les communautés juives étaient courantes dans toute l'Europe au Moyen Âge et même beaucoup plus tard. Ces faux bruits ont coûté la vie à un grand nombre de Juifs innocents. Lincoln avait sa propre légende et la prétendue victime a été enterrée dans la Cathédrale en 1255.

De telles histoires ne font pas honneur à la chrétienté et ainsi nous prions :

Seigneur, pardonnez ce que nous avons été,

corrigez ce que nous sommes,

et amenez-nous à ce que nous devons être. »

Wren Library

La Wren Library est une bibliothèque recueillant une collection de 277 manuscrits.

Orgue

L’orgue actuel de la cathédrale a été réalisé par Henry Willis (en) en 1898, et constitue sa dernière œuvre. Son installation a été rendue possible grâce à la donation de 1 000 £ par Alfred Shuttleworth (en), un industriel du Lincolnshire, sur un coût total de 4 665 £ (520 000£ en 2023) levé par d’autres donations et souscriptions publiques. Ce devait être le premier orgue d’église électrique, mais lors de son inauguration, le 17 novembre 1898 soit à la Saint Hugues, la centrale électrique de Lincoln n’ayant pas encore été mise en service, la pompe a été actionnée manuellement par des soldats du régiment de Lincolnshire[22].

Il a été restauré en 1960 et 1998 par Harrison & Harrison (en).

Il y a toujours eu un organiste à la cathédrale depuis John Ingleton en 1439. Ce poste a compté d’importants compositeurs de la Renaissance, tels William Byrd et John Reading, ainsi que le biographe de Mendelssohn, William Thomas Freemantle. Depuis 2013, le poste d’organiste est détenu par Colin Walsh.

Tombes

- Rémi de Fécamp, évêque de Lincoln (1072–92) — initiateur de la construction de la cathédrale

- Robert Bloet, Lord Chancellor d’Angleterre et évêque de Lincoln (1093–1123)

- Robert de Chesney (en), évêque de Lincoln (1148–1166?)

- Hugues de Lincoln, évêque de Lincoln (1186–1200) et Saint

- Guillaume de Blois (en), évêque de Lincoln (1203–1206)

- Hughes de Galles, évêque de Lincoln (1209–1235)

- Robert Grosseteste, homme d’État anglais, philosophe, théologien et Evêque de Lincoln (1235–1253)

- Katherine Swynford, Duchesse de Lancaster (1350–1403)

- Jeanne Beaufort(1379–1440), comtesse de Westmorland

- Philip Repyngdon, évêque de Lincoln (1405–1420) et Cardinal

- John Russell (en), Lord Privy Seal et Lord Chancellor d’Angleterre, et évêque de Lincoln (1480–1494)

- William Smyth, évêque de Lincoln (1496–1514)

- William Fuller, évêque de Lincoln (1667–1675)

Galerie

La cathédrale est située sur une colline qui domine les campagnes environnantes.

La cathédrale est située sur une colline qui domine les campagnes environnantes. Vue générale éloignée.

Vue générale éloignée. La cathédrale domine majestueusement la ville.

La cathédrale domine majestueusement la ville. Vue de la monumentale façade-écran occidentale et ses deux tours.

Vue de la monumentale façade-écran occidentale et ses deux tours. Vue des deux tours occidentales depuis le haut de la tour-lanterne.

Vue des deux tours occidentales depuis le haut de la tour-lanterne. Vue de la façade de l’extrémité orientale.

Vue de la façade de l’extrémité orientale. La tour lanterne de la croisée.

La tour lanterne de la croisée. Façade de la nef.

Façade de la nef. Une façade du second transept oriental.

Une façade du second transept oriental. Arrière du massif occidental.

Arrière du massif occidental. Un portail roman normand subsistant, délicatement sculpté, surmonté par une galerie des rois gothique.

Un portail roman normand subsistant, délicatement sculpté, surmonté par une galerie des rois gothique. Colonnettes sculptées de ce portail normand.

Colonnettes sculptées de ce portail normand. Adam et Eve, sur une colonnette normande, XIIe siècle, leur pudeur est préservée par les serpents.

Adam et Eve, sur une colonnette normande, XIIe siècle, leur pudeur est préservée par les serpents. Un autre portail normand.

Un autre portail normand. Une frise de sculpture romane, reconstituée, au dessus d'un portail.

Une frise de sculpture romane, reconstituée, au dessus d'un portail. Vue de la nef vers l'entrée.

Vue de la nef vers l'entrée. l'extrémité orientale de la cathédrale.

l'extrémité orientale de la cathédrale..JPG.webp) Vue du triforium du chœur.

Vue du triforium du chœur. Détail du triforium du chœur.

Détail du triforium du chœur.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Interactive panoramic tour of the cathedral's interior

- « Choir Association Website »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Lincoln Cathedral Official Website

- The Cathedral Church of Lincoln: a history and description of its fabric

- Large collection of pictures and info on Lincoln Cathedral

- Thayer's site; includes one whole book on the church

- The Association of the Friends of Lincoln Cathedral

- Capturing Lincoln Cathedral

- Adrian Fletcher's Paradoxplace – Lincoln Cathedral Pages

- « A history of the choristers of Lincoln Cathedral »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Flickr images tagged Lincoln Cathedral

- Conserving the Dean's Eye window, Ingenia Magazine, December 2007

- Spire graphical reconstruction

- Detailed historic record for Lincoln Cathedral

Notes et références

- (en) A. F. Kendrick, The Cathedral Church of Lincoln : A History and Description of its Fabric and a List of the Bishops, Londres, George Bell & Sons, (ISBN 978-1-178-03666-4), « 2: The Central Tower », p. 60

« The tall spire of timber, covered with lead, which originally crowned this tower reached an altitude, it is said, of 525 feet; but this is doubtful. This spire was blown down during a tempest in January 1547-8. »

- Mary Jane Taber (1905), The cathedrals of England: an account of some of their distinguishing characteristics, p. 100

- The Penny magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, Volumes 1–2, 1832, p. 132.

- Essex, J., Some observations on Lincoln Cathedral. Read at the Society of Antiquaries, 16 March 1775, printed by W. Bowyer and J. Nichols, 1776.

- Winkles, B., Winkles's Architectural and Picturesque Illustrations of the Cathedral Churches of England and Wales: Lincoln cathedral. Chichester cathedral. Ely cathedral. Peterborough cathedral. Norwich cathedral. Exeter cathedral. Bristol cathedral. Oxford cathedral, Wilson, 1838, p. 1.

- (en) A F Kendrick, The Cathedral Church of Lincoln : a history and description of its fabric and a list of the Bishops, London, United Kingdom, George Bell & Sons, (1re éd. 1898) (lire en ligne), « Chapter 1 The History of the Building », p. 20

« [Bishop Remigius] then gave directions for his funeral, and instructions that he was to be buried in the mother-church of his diocese dedicated to the Mother of God, near the altar of St. John the Baptist. ([L’évêque Rémi] donna alors des directives pour ses funérailles, et les instructions selon lesquelles il devait être enterré dans la mère-église de son diocèse dédiée à la Mère de Dieu, près de l’autel de Saint Jean le Baptiste) »

- (en) R.M.W. Musson, The seismicity of the British Isles to 1600. BGS, Earth Hazards and Systems, Internal Report OR/08/049, British Geological Survey, (lire en ligne)

- Hendrix, J., Architecture As Cosmology: Lincoln Cathedral and English Gothic Architecture. Peter Lang, 2011, p. 59.

- (en) Thomas of Monmouth (trad. Pr. Miri Rubin, préf. Pr. Miri Rubin), The Life and Passion of William of Norwich, Penguin UK, (ISBN 978-0-14-197053-0, lire en ligne), Introduction

- Darwin Porter, Danforth Prince (2010), Frommer's England 2010, p. 588.

- « A Brief History of the World's Tallest Buildings », sur TIME.com (consulté le )

- Bruce Halpenny, « The Airfields of 'Bomber County' », BBC Lincolnshire, (consulté le )

- Antiques Roadshow , from Lincoln Cathedral

- « 'Bomber county' to get memorial », BBC News, (consulté le )

- « Planted Under Lincoln Cathedral. », Singleton Argus (NSW : 1880 - 1954), NSW, National Library of Australia, , p. 1 (lire en ligne, consulté le )

- Dove Online

- Hendrix, J., Architecture As Cosmology: Lincoln Cathedral and English Gothic Architecture. Peter Lang, 2011, p. 97.

- « Magna Carta displayed at castle », BBC News Online, BBC, (consulté le )

- « Award for cathedral Magna Carta », BBC News Online, BBC, (consulté le )

- (en)Gavin I. Langmuir, "The Knight's Tale of Young Hugh of Lincoln", Speculum, Vol. 47, No. 3 (July 1972), pp. 459–482.

- « HUGH OF LINCOLN - JewishEncyclopedia.com », sur www.jewishencyclopedia.com (consulté le )

- « The Organ of Lincoln Cathedral », incolncathedral.com, (consulté le )

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lincoln cathedral » (voir la liste des auteurs).