Caplan (Québec)

Caplan est un village du Québec situé au cœur de la baie des Chaleurs, dans la MRC de Bonaventure, en Gaspésie[2]. Le recensement de 2016 y dénombre 2 024 habitants[3], soit 7,4 % de plus qu'en 2006[4]. Les habitants se nomment des Caplinots et des Caplinoises[5].

| Caplan | |||||

Hôtel de ville de Caplan | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Province | |||||

| Région | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | ||||

| Subdivision régionale | Bonaventure | ||||

| Statut municipal | Municipalité | ||||

| Mairesse Mandat |

Lise Castilloux 2021-2025 |

||||

| Code postal | G0C 1H0 | ||||

| Constitution | |||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Caplinot, oise | ||||

| Population | 1 966 hab.[1] (2021) | ||||

| Densité | 23 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 06′ 00″ nord, 65° 41′ 00″ ouest | ||||

| Superficie | 8 573 ha = 85,73 km2 | ||||

| Divers | |||||

| Langue(s) | Français | ||||

| Fuseau horaire | UTC−05:00 | ||||

| Code géographique | 2405060 | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Géolocalisation sur la carte : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Toponymie

L'origine du nom de Caplan a donné lieu à de nombreuses hypothèses vraisemblables. Nous nous arrêterons ici à trois d'entre elles qui nous semblent les plus plausibles.

La première veut que les premiers arrivants français aient acheté des terres d'un Amérindien micmac du nom de John Kaplan qui vivait avec sa famille à l'embouchure d'une rivière, aujourd'hui la rivière Caplan.

Une autre version prétend que le nom de Caplan proviendrait de l'expression anglaise « Cape Land » par laquelle on désignait les longues falaises rouges qui bordent le littoral. Au cours des années, les colons français auraient modifié le nom d'abord pour "Capland" et pour finalement en arriver à "Caplan".

La troisième hypothèse signale que ce toponyme aurait pu être emprunté à un petit poisson appelé capelan, voisin de l'éperlan, abondant dans la baie des Chaleurs et particulièrement près des côtes de la municipalité[6].

Contrairement à la majorité des villages gaspésiens qui ont donné à leurs extrémités les noms des points cardinaux, les pionniers de Caplan ont choisi plutôt les noms des cours d'eau sillonnant ces secteurs. C'est ainsi que la partie ouest de la paroisse est désignée sous le nom " rivière Caplan " et la partie est " ruisseau Leblanc ".

Géographie

L'une des caractéristiques les plus marquantes de cette municipalité est le cap situé en bordure de la Baie des Chaleurs. D'une hauteur de vingt à trente mètres et principalement constitué de roche sédimentaire, ce cap longe la totalité de la paroisse. Un phénomène d'érosion provoque le recul de ce cap, forçant même à certains endroits son renforcement afin de protéger certaines infrastructures.

Municipalités limitrophes

|

Saint-Alphonse |  | ||

| New Richmond | N | Saint-Siméon | ||

| O Caplan E | ||||

| S | ||||

| Baie des Chaleurs, |

Histoire

En 1774, de nombreux réfugiés acadiens s'établissent à l'embouchure de la rivière Bonaventure. Pratiquement 40 ans s'écoulent avant que Jean Ambroise et Pierre Babin ne s'installent un peu plus à l'ouest, en 1812, à proximité de la rivière Caplan. Au fil du temps, la population de ce hameau initial s'accroît, alourdissant graduellement les tâches religieuses qui sont exercées sur un territoire de plus en plus grand. Ainsi, afin d'en diminuer la lourdeur, Caplan est fondé en 1875[6].

De nos jours, la municipalité de Caplan couvre une superficie de 84 km² habitée par une population de 2 021 résidents. Depuis quelques années, le nombre de personnes qui choisissent de s'y établir est en continuelle hausse, illustrant l'importance que la municipalité accorde à sa vocation résidentielle. En 2006, le maire de Caplan est Doris Boissonnault.

Beurrerie de Caplan

Au cours de l'année 1911, le curé Joseph Deschamplain et de nombreux cultivateurs prennent la décision de construire une beurrerie dans la paroisse, afin de redresser son économie.

Durant l'automne 1911, le projet se concrétise dès l'obtention d'un permis de construire auprès du ministère de l'Agriculture du Québec.

Les gens se montrent généreux en fournissant des matériaux de construction ainsi que de la main-d'œuvre nécessaires à ce projet de sorte que le bâtiment est érigé avant même les premiers signes de l'hiver.

Au printemps 1912, on y installe la machinerie, et au mois de juin, on commence la fabrication de beurre jusqu'en 1948. Durant cette année, une nouvelle bâtisse plus actuelle est érigée à un autre emplacement où celle-ci accueille une machinerie modernisée. On y fabrique également du beurre, et ce de 1949 à 1968, jusqu'à ce que la Beurrerie de Caplan fusionne avec la Fabrique de beurre de Bonaventure.

Tempête de septembre 1954

La tempête de septembre 1954 a été le pire désastre de l’histoire de la municipalité de Caplan. Celle-ci dévasta une bonne partie de la localité et des environs. Durant une durée de plus de trois heures, un vent violent mêlé à un déluge de pluie, poussé par un ouragan, causèrent de lourds dégâts aux infrastructures et à la nature. La flore vit ses arbres déracinés et emportés par le vent. Les cours d’eau se gonflèrent à tel point que l’un d’eux, le ruisseau qui traverse le village, déborda de son lit et inonda les environs. D’ailleurs, les cultivateurs perdirent la totalité de leur récolte car les champs furent lavés. De plus, des granges furent entièrement démolies. Cependant, les dégâts les plus considérables touchèrent deux ponts, dont celui situé à proximité de la fabrique de beurre qui fut emporté par les eaux déchaînées. La beurrerie fut entièrement inondée, endommageant une grande quantité de beurre. Enfin, la ligne de chemin de fer qui traverse le village subit d'importants dégâts.

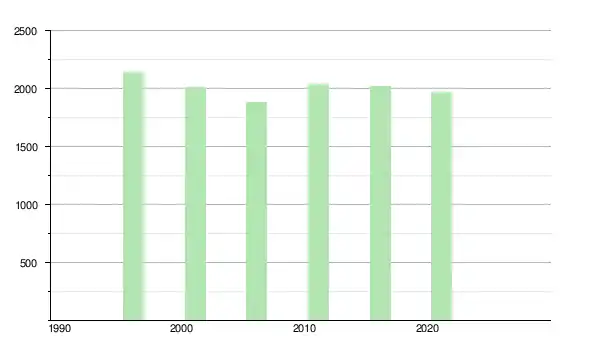

Démographie

Administration

Les élections municipales se font en bloc pour le maire et les six conseillers[9].

Identification visuelle

L’identification visuelle de la municipalité de Caplan reflète les différents secteurs de l’activité économique.

Au premier plan apparaît un épi de blé qui témoigne de l’importance de la vocation agricole dans le développement de la municipalité. La présence de nombreux agriculteurs de la meunerie régionale de la coopérative agricole et de plusieurs commerces et services reliés à l’agriculture confère à Caplan un caractère traditionnellement agricole.

Le soleil, source d’énergie, évoque la chaleur des gens de Caplan et symbolise la qualité de vie qu’on y retrouve. Le reflet du soleil dans l’eau insiste sur le caractère maritime de la municipalité et représente à la fois les activités de pêche qu’on y exerce, et la vocation touristique axée sur les beautés naturelles du littoral gaspésien à Caplan.

Les couleurs jouent un rôle prépondérant : le vert rappelle le patrimoine forestier, l’or représente le blé à maturité et le bleu exprime la vocation maritime.

Économie

Ferme expérimentale de Caplan

Un texte de Gérard Provencher, agronome, relate l'histoire de cette ferme expérimentale :

"Les autorités agricoles compétentes de la région émirent l'idée qu'il fallait un centre quelconque d'expérimentation agricole pour la Gaspésie. Cette nécessité fut éventuellement exposée devant les autorités à Ottawa. S'ensuivit une contribution sans doute très importante du député du comté de Bonaventure, M. Bona Arseneault. Ottawa consentit à l'établissement de la ferme expérimentale pour la Gaspésie en novembre 1947, après enquête par un comité d'experts qui arrêtèrent le choix sur la ferme de M. Louis Cormier, à Caplan, une ferme assez représentative de la région, d'une superficie de 108 acres en étendue, dont 80 acres étaient en bon état de culture.

M. Gérard Provencher, agronome, qui était déjà à l’emploi à la Ferme expérimentale de Normandin comme superviseur des Stations de démonstration pour les régions du Lac Saint-Jean et Saguenay (soit les fermes de Péribonka, Saint-Ambroise, Saint-Gédéon, Saint-Urbain et Grandes-Bergeronnes) fut choisi comme premier régisseur de la Ferme expérimentale de Caplan. Cette nomination par la Direction des Fermes de La Pocatière, M. Rosaire Pelletier et à l'acceptation de cette nomination par la direction des Fermes expérimentales d'Ottawa pour le Ministère fédéral de l'Agriculture.

M. Gérard Provencher déménagea à Caplan et prit charge de la nouvelle Ferme expérimentale de Caplan au mois d'août 1948. Les services de M. Henri Robichaud et Armand Savoie ont été retenus pour travailler à la ferme. M. Robichaud comme contremaître et M. Savoie comme animalier pour le troupeau Ayrshire. J'ai procédé par la suite à l'engagement de M. Gérard Poirier, François Ferlatte, Ludger Bourdages, Oscar Poirier, Michel Hughes et Robert Arseneault. Pour les travaux de construction des bâtiments, au fur et à mesure des besoins, j'ai retenu principalement les services de M. Edmond Gagnon et Henri Babin, ainsi que des frères Bujold pour le peinturage des bâtiments. D'autres engagements temporaires ont été faits, selon les besoins, pour les travaux de chauffage, d'électricité, etc.

La construction de la grange a débuté au mois de septembre 1948 et fut terminée au printemps 1949. Ont suivi l'aménagement d'un chemin de services et la réfection des clôtures, les constructions de la résidence du régisseur et garage, la maison pour le bureau du régisseur, l'installation de l'aqueduc et des citernes pour les égouts et autres. La chance nous a favorisés pour trouver une bonne source d'eau potable avec le creusage d'un puits artésien d'une profondeur de 110 pieds je crois, muni d'un tuyau de 8 pouces. La construction d'une maison double pour loger le contremaître et l'animalier fut faite en 1949-50, et 1950-51 pour les autres constructions, soit d'une balance, d'une remise à machines agricoles, d'une bâtisse à fins multiples, d'un garage, clôtures, nettoyage de terrain pour parcelles d'expérience, travaux de drainage et de dérochement, etc. La construction d'un poulailler fut faite en 1952-53.

Quant au premier régisseur de la Ferme de Caplan, Gérard Provencher, il a été en fonction de 1948 à 1952. Il a accepté une promotion à la direction des Stations de démonstration à Ottawa au printemps de 1952. Il a été remplacé par Ludger Bellefleur qui occupa ce poste de 1952 à 1955. Il a été suivi par Raymond Bernier de 1955 à 1967, je crois.

La ferme expérimentale de Caplan fut cédée dans les années 1967 (j'ignore la date exacte) au Gouvernement provincial. Elle fut ensuite un peu délaissée, loué et vendue. Je ne suis pas au courant des détails des diverses transactions survenues de 1967 à nos jours.

Le propriétaire actuel de la ferme est M. Jocelyn Brière. Rapatriée en 1995, la ferme fut rénovée de 1995 à 1998, pour finalement être transformée en site agro-touristique : Gîte auberge de la ferme. Les hôtes Jocelyn Brière et Rose-Aline Landry".

- Saint-Rédempteur, le .

- Gérard Provencher, agronome".

Institution gouvernementale

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) possède un centre d'appel dans la municipalité de Caplan.

Vie culturelle et sports et loisirs

La plage de la Rivière est l'une des plages les plus fréquentées de la Région. Une magnifique chute s'y jette dans la Baie-des-Chaleurs, rendant cette plage unique et faisant le plaisir des enfants comme des plus grands. Grâce à sa localisation en retrait de la route 132, c'est une plage calme où il fait bon s'amuser. Cette plage est une plage familiale, avec de nombreux jeux pour les enfants et des installations sanitaires. On peut y louer des kayaks durant la saison estivale, de même qu'y acheter des rafraîchissements. C'est une plage aménagée, mais non surveillée.

Œuvre des Terrains de Jeux

L'oeuvre des Terrains de Jeux (couramment abrégée à O.T.J. par les Caplinots) a été instaurée à la suite de suggestions faites à la chambre de commerce locale, dans le but de promouvoir les loisirs. Il a été constaté que les activités sportives n’étaient pas très élaborées dans la municipalité et qu’il manquait un organisme responsable.

Antérieurement, il existait à Caplan une association fondée sur le principe des coopératives. Les membres étaient actionnaires d’une société appelée : “Jeunesse Coopérative de Saint-Charles” ou mieux connue sous le nom de « Mouvement Éducatif des Jeunes ». Ce mouvement avait vu le jour après la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, un autre organisme s’occupait de la jeunesse, soit « L’Association catholique de la jeunesse canadienne ». Cet organisme avait fait ses débuts en 1933. L’œuvre des terrains de jeux a été formée dans le but d’une récréation et d’une instruction pour l’esprit, un délassement pour le corps et elle pouvait ainsi aider à développer et à encourager une société musicale et artistique.

Personnalités locales

- Cora Mussely Tsouflidou, fondatrice de la chaîne de restaurants Chez Cora

Notes et références

- Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, « Décret de population 2018 », sur mamh.gouv.qc.ca, (consulté le )

- Répertoire des municipalités : Caplan,page consultée le 10 janvier 2011

- Caplan (QC), Profil de recensement, Statistique Canada 2016

- Toponymie : Caplan

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Caplan, MÉ » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Caplan, MÉ » (consulté le )

- https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/carte-electorale/liste-des-municipalites-divisees-en-districts-electoraux.php DGEQ - Liste des municipalités divisées en districts électoraux