Camp romain d'Obernburg

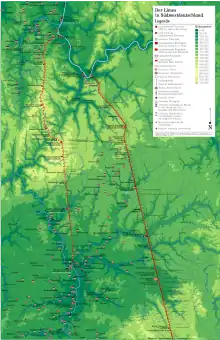

Le camp romain d’Obernburg est un camp fortifié romain situé au centre-ville d’Obernburg am Main, ville de l’arrondissement de Miltenberg en Basse-Franconie. Ce camp faisait partie de la ligne du Main du Limes de Germanie et est aujourd'hui entièrement recouvert d'édifices modernes. Le site archéologique a acquis un rayonnement inter-régional non seulement par les multiples inscriptions votives provenant pour la plupart de l’enceinte sacrée de la milice du camp, mais aussi par le nombre et l'importance des connaissances amassées sur les phases de construction successives de cette colonie[1] - [3].

| Nemaninga ([A 1]) | |

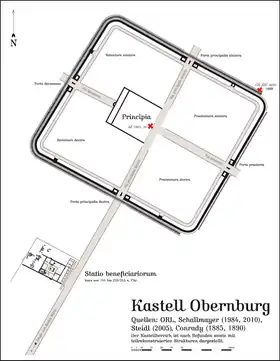

Le camp romain d'Obernburg et la colonie de vétérans d'après les fouilles entreprises entre 1882 et 2007. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Ville | Obernburg am Main |

| Coordonnées | 49° 50′ 28″ nord, 9° 08′ 45,5″ est |

| Altitude | 129 m |

| Superficie | env. 2,9 ha[1] - [A 2] ha |

| Histoire | |

| Époque | de 100-110 ap. J.-Chr. à 260-275 ap. J.-Chr[2]. |

Le site

Ce camp, composante du Limes du Main, fut édifié sur la rive occidentale du Main inférieur. Le fleuve y est très encaissé dans le relief, et son lit n'est guère large. Les hauteurs environnantes ont conservé leur relief découpé au milieu des petites vallées étroites de rivières se jetant dans le Main. La plaine aménagée à la romaine sur les berges de la rivière était plutôt étroite et fut défendue par l'ouest au moyen d’épis élevés plantés d'arbres. Deux rivières se déversent dans le Main à cet endroit : droit face au camp, une rivière du Spessart, l’Elsava, et plus au sud, venant de l'ouest, la Mümling. Les chercheurs se demandent encore si Obernburg n'a pas été l'amorce du limes (frontière fortifiée) du plateau d’Odenwald qui prend naissance un peu plus au sud, car l'extrémité (désormais identifiée) de cette portion de la frontière était le fort de Wörth. Cette dernière garnison, située à moins de 8 km au sud d’Obernburg-am-Main, n'a, selon les connaissances actuelles, vu le jour qu'après 110-115 apr. J.-Chr[4]. d'abord en tant que relai du limes de l’Odenwald[5]. Ainsi, il est possible que dès l'an 100 ap. J.-Chr[2] Obernburg ait joué un rôle particulier dans la défense du secteur nord de la marche de Haute Germanie.

Archéologie

Les infrastructures du château en pierres devaient encore être visibles au Moyen Âge, car les allées principales du camp ressortent encore aujourd'hui clairement dans le plan urbain, même si elles ne sont plus délimitées par la présence de murs. Ainsi la Rue des Thermes (Badgasse) suit le tracé d'une des voies prétoriennes qui menait en direction du sud-ouest à la porte fortifiée du camp (Porta prætoria), et le tracé du cardo (autrefois appelé Hauptstraße) correspond à celui de la voie prétorienne reliant les portes sud-ouest et nord-est (resp. Porta principalis dextra et Porta principalis sinistra). Il n'est pas jusqu'au decumanus, allée perpendiculaire, dont le tracé vers la porte nord-ouest du camp ne soit repris approximativement par la Schmiedgasse actuelle. La Rue Haute (Obere Gasse) rappelle le tracé du rempart sud du camp. Afin de restituer l’étendue du camp militaire romain, on a matérialisé en 1984 sur les bornes de trottoir de la Badgasse l'emplacement de la Porta prætoria. Obernburg est mentionné pour la première fois dans la littérature spécialisée comme l'emplacement d'un camp romain en 1771, mais à cette époque on situait le camp plutôt dans les vignobles surplombant la ville[6] - [7]. L'inspecteur de la Commission Impériale du Limes (RLK), Wilhelm Conrady, commença en 1882 a rechercher les vestiges du camp romain, et ce n'est qu'à la fin de l'automne 1884 que, dans des conditions difficiles, il parvint à localiser schématiquement les contours des remparts du fort sous des fondations d'époque médiévale[8]. Les tranchées et sondages pratiqués permirent d'estimer grossièrement le plan d'ensemble du camp, ses quatre tours et de localiser à gros traits les principia, bâtiments et logements de la garnison. En 1901 on découvrit, dans l'îlot antérieur des principia, qui se trouve à l'actuel carrefour de la Schmiedgasse avec la voie romaine, le fragment d'une frise représentant la déesse romaine Victoria. Dans la même zone on mit au jour en 1921 une inscription gravée dans le sol, dont l'éclat de frise de Victoria n'est certainement qu'un fragment. À exactement 100 m à l'extérieur du rempart sud, on découvrit lors de la reconstruction d'une citerne enterrée en 1954 sept autels consacrés par la milice du camp (les beneficiarii). En 1959, alors que l'on reconstruisait une école (devenue aujourd'hui le centre de soins d'Obernburg) à 200 m, on dégagea au nord du camp une fontaine, comportant les vestiges de deux colonnes dédiées à Jupiter. Entre ce même secteur et le no 93 de la Römerstraße, on mit au jour de 1984 à 2008 un dépotoir contenant de nombreux fragments de céramique. Dès 1849, le commandant Maximilian Ney, envoyé à Obernburg pour réprimer les soulèvements populaires, avait chargé un bataillon de ses soldats de recueillir, le long de la chaussée nord-sud (autour de l'actuel tribunal) « tout un tas d'objets d'époque romaine, qui selon toute vraisemblance provenaient des fossés » (eine Menge von römischen Gefässen, die allem Anscheine nach aus Gräbern stammten). Les vestiges recueillis à cette époque avaient rejoint les collections du Musée central romain-germanique de Nuremberg, mais du fait d'une erreur d'enregistrement (« Oberndorf » au lieu de « Obernburg »), ce n'est qu'en 1968 qu'on put les rattacher au site actuel[9] - [10]. Les vestiges du camp primitif en palissade ont été eux aussi dégagés en plusieurs fois, entre autres en 1985-86 lors de fouilles dans le Löwengarten, puis en 2004 au cours du chantier du nouveau commissariat au no 13 de la Miltenberger Straße. De 2000 à 2007, de nouvelles fouilles furent conduites autour de la citerne construite en 1954, et ramenèrent tout l'autel de la milice du camp et les murs de l’enceinte consacrée[11] - [12]

Les différents camps

Selon l'analyse des vestiges et la synthèse des fouilles menées à l'échelle régionale, notamment par les archéologues Egon Schallmayer et Barbara Pferdehirt, c'est peu après les années 100[13]–110 apr. J.- Chr. qu’un premier fort défendu par une palissade fut implanté en ce lieu, et une inscription dédicatoire retrouvée sur le site, dans ce qui était le poste de commandement, indique que c'est vraisemblablement en 162 qu'il fut reconstruit en pierre. Cette date coïncide avec d'authentiques données dendrochronologiques de l'époque de la construction de la palissade du Vorderen Limes (nouvelle ligne de l'Odenwald) et de son prolongement, le « Mur rhétique ». Par ailleurs, la fondation de colonies villageoises (camp romain de Buch) et d'importantes mesures d'aménagement d'autres camps voisins (par ex; le camp romain d’Aalen) dans les années 60 du IIe siècle de notre ère sont contemporains : cette décennie semble particulièrement marquée par une campagne de renforcement à grande échelle du limes de Germanie.

À en juger par certaines traces d'incendies, le camp a été détruit au moins en partie par les Alamans vers 233 apr. J.- Chr. Il demeura toutefois sous contrôle jusqu'à l’effondrement du Limes romain (« champs Décumates ») vers 260-75 ap. J.-Chr[2]. Les monnaies les plus récentes ont en effet été frappées en 244-47[14] sous le règne de l'empereur Philippe l'Arabe. Après la retraite des derniers Romains, certains vestiges témoignent que le camp a toutefois continué d'être habité[15].

Le camp romain

La motte castrale primitive

On sait depuis longtemps que dans le quartier bâti au sud de la Porta principalis dextra de l'enceinte romaine en pierre, il a existé un camp plus ancien fortifié d'une palissade et d'un fossé creusé en deux phases. Le fossé, dont le tracé a été recoupé encore en 2004 au no 13 de la Miltenberger Straße, a été comblé par une voie romaine plus tardive, qui menait directement à la porte sud-ouest du camp en pierre. Le camp à palissade pourrait être le plus ancien camp romain de cet endroit du limes[11]. Il est possible que ce camp ait coexisté avec la muraille en cours de construction, avant d'être abandonné et recouvert par la fortification permanente.

Le fort définitif

L'enceinte fortifiée quasi-carrée de 188 × 166 m (= 2,98 ha) formant les remparts d’Obernburg affecte le plan typique du moyen empire, largement adopté par l'armée, avec des angles arrondis (en forme de carte à jouer). L'avant du camp, l'aile prétoriale, percée de la Porta prætoria faisant face à l'ennemi, est orientée sud-est, face au fleuve (le Main).

Les remparts

Les remparts étaient épais de 2,10 m, avec un soubassement de 2,20 m[16]. Globalement, l'épaisseur de la muraille variait entre 1,85 et 2,25 m à la base. Comme le montrent les vestiges mis au jour en plusieurs endroits, les créneaux affectaient une forme semi-cylindrique couronnée de pointes en étoile, caractéristique des forts du limes.

Au nord du rempart sud-ouest flanqué de tours, trois lits de moellons ont subsisté presque intacts avec leur jointoiement parfaitement soigné. On en déduit que la muraille, dans sa partie inférieure, était de même facture que les tours du guet du limes du plateau de l’Odenwald. Sur une couche de fondation on dressait un lit de moellons taillés haut de 20 cm, puis on posait à l'entour un lit de 10 cm. Sur cette couronne on posait un entablement à angle vif haut de 22 cm, dont la forme protubérante était bien reconnaissable de l'extérieur. Sur cet entablement on dressaient à nouveau deux lits successifs de moellons hauts de 22 cm. La longueur des moellons variait entre 38 et 73 cm. Au milieu des ruines de la tour, on a retrouvé deux morceaux de tuiles de la corniche et des tuiles de couvertures demi-cylindriques.

Les portes fortifiées et les tours

Au moins trois côtés du camp comportaient une porte fortifiée à deux vantaux, défendue chacune de deux tours. Le fait que la Porta decumana (porte Nord-ouest) ait eu elle aussi deux tours est une pure spéculation de Conrady, car dès 1884 son emplacement était occupé par une brasserie et le mur intérieur avait été entièrement rasé, de sorte qu'on n'a pu retrouver son emprise que par les différences de coloration du sol[16].

Les recherches menées en deçà des remparts sud-ouest, dans la retentura (arrière-camp) de la garnison, ont permis d'établir que les deux tours flanquant la muraille de ce côté étaient en saillie de 20 cm sur le nu extérieur des remparts[16]. Cette disposition a été retrouvée sur toutes les autres tours du camp à l'exception des quatre tours d'angle, dont on n'a pu retrouver aucune trace distincte.

Les fossés

Une berme (agger), dont on a pu mesurer en plusieurs endroits la largeur (entre 70 et 75 cm), et un fossé large de 3,75 m défendaient l'accès au camp. Au moment où Conrady entreprit ses fouilles, ce fossé, encore profond de 1,60 m, traversait une pâture à précisément 20 m à l'extérieur de l'enceinte médiévale nord-ouest. La structure du fossé a montré que le fond en était surcreusé au milieu de 15 à 20 cm. Conrady, après avoir dégagé sur le terrain l'étage d'époque romaine jusqu'à une distance d'un mètre à l'extérieur du fossé sans y avoir retrouvé trace d'un second fossé, formula l’hypothèse qu’Obernburg n'avait jamais été défendue que par un seul fossé[17].

Les corps de logis

La reconstitution du plan des bâtiments intérieurs du camp sous les strates de l’enceinte médiévale d’Obernburg a été par nature un travail délicat, et cependant les principia (corps de logis) ont finalement pu être localisés sans risque d’erreur.

La commanderie, avec ses bureaux groupés autour d’une cour intérieure, occupait le centre du camp, juste au carrefour du cardo (Via principalis) et du decumanus (Via praetoria). De l’autre côté de la Via principalis, face aux principia, il y avait une grande salle polyvalente dont les dimensions exactes n’ont pu être données pour le site d’Obernburg. Tout ce qu’on a retrouvé, ce sont des vestiges des fondations du mur de derrière. Au centre du bâtiment se trouvait un sanctuaire dédié au culte de l’empereur. De part et d’autre du sanctuaire se trouvaient des salles pour le service. Ce sanctuaire, où l’on conservait les emblèmes de l'armée, comportait à Obernburg une abside semi-circulaire protubérant à l’extérieur de la muraille entourant le camp. Les sanctuaires à absides sont devenus courants dans les camps romains de Germanie à partir du milieu du IIe siècle[18]. Cette particularité architecturale est à rapprocher de la description de la commanderie donnée par l’inscription dédicatoire retrouvée en 1921.

On n’a pu localiser pour l’instant les bains collectifs du camp, qui étaient vraisemblablement partagés par la troupe avec les villageois du pays.

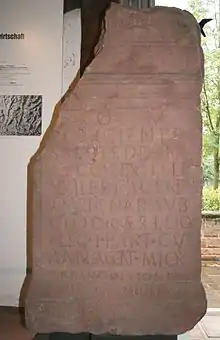

La dédicace

L’inscription partiellement morcelée mise au jour dans le quartier des principia mentionne la Cohors IIII Aquitanorum equitata civium Romanorum comme la garnison de ce camp[19]. Les lettres manquantes reconstituées par l'érudit Georg Hock, donnent un texte légèrement différent de la transcription donnée dans les AE 1923, 30. Ce texte est celui donné par le musée romain d'Obernburg. Cette variante n'affecte toutefois pas le fond du message :

- Imp(eratori) Caes(ari) M[arco] Aurelio

- Antonino Aug(usto) [tr(ibunicia) p(otestate) XVI]

- co(n)s(uli) III et imp(eratori) Caes(ari)

- L(ucio) Aurelio Vero Aug(usto)

- trib(unicia) potest(ate) II co(n)s[uli II]

- coh(ors) IIII Aq(uitanorum) eq(uitata) c(ivium) R(omanorum)

Traduction:

À l’empereur Marc Aurèle, seize fois détenteur de la puissance tribunitienne, trois fois consul et à l'empereur Lucius Aurelius Verus le Sublime, deux fois détenteur de la puissance tribunitienne, deux fois consul, la 4e cohorte montée des Aquitaniens de droit romain.

Vestiges

Au cours des fouilles de la fosse ouest, on retrouva, au milieu des éclats habituels de céramique et de poterie sigillée, deux sceaux en céramique de la XXIIe Légion „Primigenia“ de Mayence ainsi qu'un médaillon rond, d’un diamètre de 82 mm portant le nom de l’orfèvre : « Justus fecit ». C’est à la recherche désespérée de vestiges de la tour, entièrement rasée, présumée située entre la fosse ouest et la Porte decumane que Conrady mit au jour l’unique pièce de monnaie découverte au cours de l’année 1884, un denier de l’empereur Héliogabale[16] (218 – 222).

L'armée et les corps auxiliaires

Cohors I Germanorum

Parmi les auxiliaires stationnés à cet endroit, il y eut peut-être dès le début du IIe siècle la Cohors I Germanorum (Ire cohorte de Germains) recrutée pour surveiller les marches de Germanie supérieure[1]. Cette hypothèse s'appuie sur l'existence de quatre sceaux en céramique, mis au jour en 1994 lors de l'agrandissement du centre de soins d’Obernburg[20]. Elle fusionna ensuite avec le corps d'auxiliaires du camp de Bad Wimpfen pour former la Cohors II Hispanorum, qui prit garnison le long du Main, au camp romain de Stockstadt am Main[21]. On y a retrouvé, outre les sceaux en céramique, une stèle consacrée à la Ire cohorte des Germains. Par la suite, dans le cadre de la constitution du limes romain de l’Odenwald, cette unité a été stationnée au camp romain de Jagsthausen. La plus ancienne inscription retrouvée dans cette zone du limes est celle d'un pavillon de chasse antérieur à la mort de l'empereur Antonin le Pieux (qui régna de 138 à 161)[22].

Cohors IIII Aquitanorum

Plusieurs points demeurent obscurs en ce qui concerne l'histoire de ce corps d’auxiliaires. Ainsi on ignore si la stèle funéraire d'un centurion de la Cohors Aquitanorum quarta, retrouvée dans les environs de Saint-Lizier en Aquitaine, est celle d'un officier qui aurait servi à Obernburg, si tant est que cette pierre remonte bien à l'ère julio-claudienne[23]. Si cette datation s'avère exacte, elle confirmerait un document militaire retrouvé à Debelets (Bulgarie) et daté du 82 apr. J.-Chr., où il est indiqué que c'est l'empereur Vespasien (au pouvoir de 69 à 79 apr. J.-Chr.) qui a formé la Cohors IIII Aquitanorum[24]. Or on sait par un autre document (CIL XVI, 20) que cette cohorte était stationnée en Haute Germanie dès le 74 apr. J.-Chr[25] ; autrement dit, le document bulgare certifie l'existence de ce camp pour une date postérieure de huit années. Une autre mention de la présence de cette unité en Haute Germanie, abondamment citée, date du 90 apr.. J.-Chr[26] - [27] - [28]. Avant leur arrivée à Obernburg, les Aquitains étaient stationnés au camp romain de Friedberg sur le Burgberg en Vettéravie[11]. On le déduit des mentions portées sur les sceaux de cette unité mis au jour dans cette autre région. À partir de 89 apr. J.-Chr., la troupe a dû conserver ce poste de garnison[29]. Il reste qu'on ignore à quelle date cette unité a été transférée vers Obernburg[30]. Les auxiliaires Aquitains de Haute Germanie sont par ailleurs mentionnés aussi bien le [31]qu'en l'an 130[32] ou le [33]. On ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agit de la même unité que la Cohors IIII Aquitanorum qui a servi en 204 en Pannonie Supérieure[23] - [34], car dans l'armée romaine il a existé parfois deux unités de même nom.

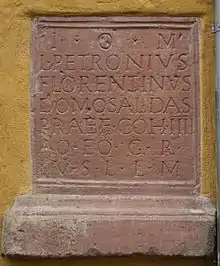

Un commandant des auxiliaires Aquitains, le Praefectus cohortis Lucius Petronius Florentinus originaire de la ville portuaire de Saldæ (aujourd'hui Béjaïa, en Maurétanie Césarienne), est cité nommément à plusieurs reprises comme chef de garnison à Obernburg[35]. La pierre de grès qu'il avait fait consacrer à Jupiter a été récupérée et se trouve enchâssée dans un mur d'un restaurant d'Obernburg, « À la Couronne ». Un autel consacré par ce même officier à la déesse protectrice du champ de Mars a été remarquablement conservé, et permet de déduire que, par delà ses origines africaines, son père, Lucius appartenait à la tribu Stellatina de l'antique ville d’Étrurie, Véies [36]. Il existe enfin une troisième stèle mentionnant Lucius Petronius Florentinus : celle consacrée par un médecin du camp, Marcus Rubrius Zosimus, originaire du port latin d’Ostie pour la convalescence du commandant du camp ; cette stèle a été dégagée au nord-est du camp, non loin de l’Ausfallstraße. Marcus R. Zosimus a accompli un sacrifice à l'occasion de cette consécration. Il ressort de cela clairement que Lucius P. Florentinus, gravement malade ou grièvement blessé, donnait encore quelque espoir de se rétablir[37]. Cet autel de grès est aujourd'hui exposé à Aschaffenburg.

- I(ovi) O(ptimo) M(aximo)

- Apollini et Aes

- culapio Saluti

- Fortunae sacr(um)

- pro salute L(uci) Pe

- troni Florenti

- ni praef(ecti) coh(ortis) IIII

- Aq(uitanorum) eq(uitatae) c(ivium) R(omanorum) M(arcus) Ru

- brius Zosimus

- medicus coh(ortis) s(upra) s(criptae)

- domu Ostia

- v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

Traduction:

Dédié à Jupiter très bon et très grand, à Apollon à Esculape Guérisseur et à Fortuna. Pour la convalescence de Lucius Petronius Florentinus, commandant la 4e cohorte montée des Aquitains de droit romain, Marcus Rubrius Zosimus d’Ostie, médecin de la cohorte sus-citée, a fait offrande de tout cœur.

La pierre consacrée par Caïus Tettius Secundus, autre préfet de la IVe cohorte montée, a été retrouvée plus loin encore, à Nieder-Ingelheim (120 km[38]), et l'on soupçonne qu'elle était destinée à la construction du palais impérial d'Ingelheim.

Le Numerus Brittonum et les éclaireurs de la vallée de la Mümling

Une stèle expédiée au Moyen Âge vers Aschaffenburg[39] mentionne un autre corps d'auxiliaires, stationné jusque-là à Stockstadt (à 6 km de là), pour la date du :

- Apollini et

- Dianae n(umerus) Brit(tonum)

- et explorat(ores)

- Nemaning(enses) c(uram)

- agen(te) T(ito) Aurel(io) / Firmino |(centurione)

- leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) P(iae) F(idelis) / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito) Idibus

- Augus(tis) Orfito

- et Rufo co(n)s(ulibus)

Traduction :

À Apollon et Diane, le contingent breton et les éclaireurs de la vallée de la Mümling sous les ordres de Titus Aurelius Firminus, centurion de la XXIIe Legion Primigenia accomplie et fidèle. Ils ont fait libation de tout leur cœur, dans la joie et après offrande. Accompli aux Ides du mois d’août sous le consulat d’Orfitus et Rufus.

Une autre pierre réemployée au Moyen Âge et aujourd'hui perdue mentionnait cette unité [40] :

- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [et Genio?]

- n(umeri) Brit(tonum) [et expl(oratorum)]

- Neman[in]g(ensium)

- Q(uintus) B[3]ius

- Br[3]us |(centurio)

- [l]eg(ionis) XXII P[r(imigeniae) P(iae) F(idelis)]

- v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)

Traduction:

À Jupiter très bon et très grand… L'unité des Bretons et les éclaireurs de la vallée de la Mümling commandés par le centurion Quintus B…ius Br….us de la XXIIe Légion „Primigenia“ fidèle et pieuse, ont fait libation de tout leur cœur, dans la joie et après offrande.

Le contingent breton (Numerus Brittonum), comme les Exploratores, portait vraisemblablement l’épithète de Nemaningensium. Ces deux unités occupaient peut-être les cabanes de bois de la partie sud du camp. Si cette stèle provient bien d'Obernburg, ces cabanes auraient subsisté jusqu'en l'an 178. On peut cependant déduire des dernières fouilles que la présence de ces deux corps d'éclaireurs n'a guère duré : ils devaient certainement rejoindre le camp de Wörth et c'est plus vraisemblablement de ce dernier site que les stèles proviennent[2].

La Legio XXII Primigenia

Le quartier-général de la Legio XXII Primigenia, à Mogontiacum (Mayence), a abrité au cours de l’histoire plusieurs unités spécialisées. En 1889, alors qu’on déblayait un terrain pour reconstruire la tannerie de Wörn, on a découvert non loin de l’aile gauche du camp d’Obernburg (exposé nord-est), vers le coin en arrondi du mur prétorien à un mètre de profondeur la stèle de l’autel de grès rouge d’une vexillation de la légion de Mayence, datée de l'an 207[41] - [42]. Il y avait alors un contingent de bûcherons de la légion chargé de l'approvisionnement en bois d'Obernburg, commandé par le centurion Publius Volusinius Sabinus et son aide de camp, l’optio Titus Honoratius Dentilianus. Comme plusieurs inscriptions gravées de cette époque (s’échelonnant entre 206 et 214 apr. J.-Chr.) et d’autres vestiges de Germanie Supérieure mentionnent des bûcherons employés le long du limes du Main, les chercheurs estiment que cette décennie a coïncidé avec un programme à grande échelle de renforcement des places fortes de cette province.

Le vicus, son dépotoir et l'histoire post-romaine du camp

Du côté des terres, le camp était bordé d'une colonie villageoise étendue (le vicus) : environ 350 m par 250 m dans la direction nord, avec une population estimée entre 500 et 1000 habitants[43]. La taille de ce vicus a beaucoup varié au fil des siècles ; ainsi les fouilles de 2004 ont montré que la moitié sud du village n'a été habitée qu'à partir de la fin du IIe siècle, puisque les vestiges de l'époque antérieure y faisaient défaut[44]. Mais c'est surtout au sud de la Porta principalis dextera, le long de la voie romaine menant à Wörth, qu'on a pu explorer des parcelles connexes. À cet endroit, il est apparu clairement que cette garnison s'était dotée, au village, d'un de ces « ateliers » en bois, long bâtiment destiné aux prisonniers[11] - [44]. Dans le seul vicus d’Obernburg, on a retrouvé trois grandes colonnes dédiées à Jupiter, édifices qui sont très répandus dans le nord de la Haute Germanie. Les cavaliers surmontant ces colonnes, exposés au musée romain local, sont particulièrement intéressants : ils tiennent une roue, attribut traditionnel du dieu gaulois du tonnerre, Taranis. Un autel rattaché au même site du champ du gibet, consacré lui aussi à Jupiter[A 6] comporte lui aussi ce symbole des trois roues. Ces vestiges sont l'indice des pratiques religieuses autochtones[45] - [46]. Au nord du camp, au bout du village, on a déterré jusqu'en 2008 près de l’ancien commissariat de nombreux vestiges du dépotoir romain[47].

L'administration romaine du vicus était assurée par un poste de milice (cf. infra), qui assurait pour l'État la refonte de métaux non ferreux. Les fouilles menées sur le site de la colonie villageoise d'Obernburg ont révélé la présence d'une briqueterie, d'un atelier de sculpture sur bois et un autre de serrures pour des caisses et des coffres. Une base de colonne à peine équarrie suggère la présence de tailleurs de pierre ou de sculpteurs, qui faisaient venir la matière première nécessaire à leur art vraisemblablement par la chaussée romaine du limes reliant Obernburg à Wörth[A 7] ou éventuellement aussi des faubourgs nord[48].

Les chercheurs avancent qu'après l'abandon du limes romain, les camps et villages désertés ont été temporairement occupés par des Germains. On connaît de nombreux exemples de présence d'Alamans dans les camps du limes du Main : Stockstadt et Großkrotzenburg. Les monnaies du Bas-Empire ne sont pas les seuls vestiges retrouvés à Obernburg : lors d'un chantier, on a découvert dans l'enceinte du camp en 1996 une assiette de verre d'origine italienne, présentant des motifs au symbolisme chrétien. Cet ustensile remonterait au IVe siècle[49] - [50]

Le poste de la milice

Les fouilles archéologiques menées entre 2000 et 2007 ont permis pour la première fois de délimiter le plan au sol d'un poste de milice romaine (beneficiarii) avec toutes ses pièces, à savoir les bureaux, les chambrées et le pomœrium[3]. On a pu en outre reconnaître quels étaient les liens entre cette milice et le village[51].

En , dans le cadre de la reconstruction d’une citerne, on déterra sept autels consacrés par la milice des camps (beneficiarii), dressés par des légions des provinces de Mogontiacum (Mayence) et Argentoratum (Strasbourg). Puisque ces autels portaient mention qu’ils faisaient face au poste de la milice du camp, les archéologues surent désormais où chercher ce bâtiment officiel. Mais les tentatives faites sur le moment demeurèrent stériles. La station à essence rasée, il fallait en reconstruire les fondations. Au mois de , le service des Collections Archéologiques Nationales de Munich et le service historique de Bavière, depuis le terrain faisant face au chantier, mirent à profit ce délai pour poursuivre les fouilles. C’est ainsi qu’ils tombèrent d’abord sur un temple puis sur le mur du fond (sud-ouest) du poste de la milice. De nouvelles fouilles menées en 2002 permirent de dégager la moitié nord du bâtiment. Les derniers travaux archéologiques en 2007 furent consacrés à cette partie nord du poste, qui se trouvait sous un plancher inachevé. On délimita par la même occasion le tracé de la voie romaine sud-ouest menant à Wörth. Les vestiges étaient remarquablement bien conservés, car les bureaux officiels romains avaient été installés au pied de la colline et un écoulement souterrain avait érodé le sol, les recouvrant de sédiments. Ainsi une couche de limon sableux s'était déposée après l’abandon du camp, et avait recouvert les bâtiments d’une couche d’épaisseur variant entre 1,10 m et 2,50 m. Les fouilles furent interrompues brutalement à la suite d'une altercation : les ouvriers commis au terrassement, se voyant interdire le passage vers les fouilles par l’archéologue Bernd Steidl et son équipe, retournèrent les fosses et endommagèrent très sérieusement plusieurs vestiges. Les archéologues ne purent empêcher qu'au dernier moment l'effondrement des déblais vers leurs fosses où se trouvaient encore socles d’autel ouvragés, d’une demi-tonne chacun. Ils purent en outre sauver un autel complet, qu’on venait d'ébrécher.

Comme l’indique la pièce de monnaie la plus ancienne retrouvée là, le poste de la milice a dû être construit peu avant l’an 144 apr. J.-Chr. (et nécessairement après 140 apr J.-Chr.), 100 m à l’extérieur de la porte sud-ouest du camp, le long de la voie pavée menant au camp voisin de Wörth, et se trouvait compris dans l’enceinte de la colonie villageoise, le vicus. Comme l’on montré les recherches ultérieures, il y avait eu antérieurement à cet emplacement un premier bâtiment à colombages d’une emprise de 45×30 m, dont la taille n’a pu être reconstituée qu’en partie. Les quelque dix-sept fours qu'on y a retrouvés ainsi que les rebuts de production montrent clairement qu’on y effectuait la refonte de métaux ductiles (fabrica). L’archéologue Steidl est d’avis que ce bâtiment était vraisemblablement géré par l’administration romaine[52]. Son collègue Schallmayer, lui, estime que ce bâtiment a fait partie d’un camp plus ancien[11] à l’opposé de Steidl, pour qui il s’agissait d’une fabrique non protégée, longeant la voie romaine. Une petite partie de cette fabrica a été incendiée, et le reste a ensuite été méthodiquement rasé, afin de reconstruire par-dessus le poste de la milice. Vers l'an 200, l’atelier a été réparé et remis en activité[53]. L’autel le plus récent retrouvé sur le pomœrium est daté du , et a été consacré par un milicien du nom de Nertinius Festus, détaché par la VIIIe Légion « Augusta » stationnée à Strasbourg[54]. Entre dix et vingt années plus tard, le poste a été détruit, et ses autels ont été partiellement renversés. Les traces d’armes retrouvées peuvent renvoyer à un affrontement violent[55]. Après la destruction, certaines pierres du poste officiel ont été déplacées, vraisemblablement pour les réutiliser.

Le corps de garde

Contrairement aux châlets de bois dominant dans l’essentiel du vicus, le corps de garde est un bâtiment officiel massif de 30 m×18 m. Son plan est typique du schéma méditerranéen, ce qui est rarement le cas des forts du limes[56]. Sa cour intérieure, naguère pavée de carreaux de grès jointoyés et fermée par une colonnade périphérique (péristyle), comportait en son centre une fontaine d'eau vive, dont le bassin carré était garni de carreaux de grès agrafés[56]. Les pièces et ateliers abrités derrière la colonnade n'ont presque tous qu'une simple cloison maintenue par des colombages. La grande salle située à l'angle extérieur sud du bâtiment, que l'on pense être la salle de conseil de la Milice, possédait des murs en pierre, décorés de peintures murales. Le plancher de cette salle, fait d’éclats de grès cimentés au mortier était chauffé par un hypocauste, alimenté par une chaudière située sous la salle voisine. Au nord de cette salle se trouvait une salle de réception (le triclinium), séparée de la cuisine par un couloir reliant la cour intérieure au pomœrium. Sous les cuisines et la réserve, qui possédait un poêle en briques, se trouvait une cave à laquelle on accédait par des escaliers. Dans la moitié orientale du bâtiment se trouvait une sorte d’étude. Outre la trace d'un grand poêle on a retrouvé des ornements vestimentaires militaires en bronze ainsi qu’un encrier en bronze. D’autres pièces équipées d’un poêle devaient être des chambres. On ne peut se faire une idée de ce qu’était l’aile de façade du poste des beneficarii qu’à partir des fouilles menées dans l’angle nord-est, car la plus grande partie a disparu sous les coups de pelle des promoteurs. Le long du mur de moellons, une enfilade de pièces au sol en pisé, séparée de la rue par des charpente en treillis, était sans doute utilisée comme bureaux. À un mètre devant ces guichets, une colonnade devait supporter la couverture d’une galerie couverte. Le pavage de la rue a été élargi ensuite jusqu’à cette galerie couverte. Entre la maison et la rue se trouvait un fossé d'assainissement, dont on devine qu’il a été imperméabilisé de tuiles. Un bâtiment à colombages de 9 ×5 m au nord du rempart principal comportait trois pièces se partageant deux cheminées, qui font penser à des chambres[56] - [51].

L’enceinte sacrée ou « pomœrium »

L’enceinte sacrée du camp, qui a connu deux agrandissements successifs, se trouvait, en partant de la voie romaine ou « cardo », au-delà du corps de garde. Pour chaque semestre passé en paix à ce poste-frontière, les beneficiarii dressaient une stèle en offrande de remerciement au plus grand des dieux, Jupiter, et souvent aussi à sa femme Junon en tant que génie protecteur de l'endroit (genius loci), mais plus rarement aux autres divinités. Au cours des fouilles de 2000 et 2002, on a ainsi dégagé pas moins de 75 de ces autels, dont on n'a parfois retrouvé que le piédestal. Trente autels ont été retrouvés entiers, intacts ou brisés. Avec les vestiges dégagés lors des anciennes fouilles de 1954 et les fragments réemployés au Moyen Âge dans les remparts d'Obernburg et la construction de l'église voisine d’Eisenbach, ce sont au total 39 stèles de beneficiarii qui sont parvenues jusqu'à nous. Les chercheurs disposent de 160 pierres provenant à l'origine de la commanderie des beneficiarii. La plupart ont été dispersées comme matériau de construction au Moyen Âge. En témoignent d'ailleurs les fragments retrouvés dans les fossés.

Le musée romain

Le passé romain d’Obernburg est commémoré par un musée local, le Römermuseum. Le principal attrait de ce musée est l'importante collection de stèles gravées exposées au rez-de-chaussée. On y trouve entre autres la dédicace des beneficiarii consulares[57], celle de l'État-major de la cohorte[19] ainsi que les blocs des colonnes de Jupiter. L'une de ces colonne a été reconstituée et se dresse dans la cour devant le musée.

Bibliographie

Généralités

- (de) Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar., Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5, OCLC 607559506), p. 68–72

- (de) Bernd Steidl, Welterbe Limes : Roms Grenze am Main, Obernburg am Main, Logo, , 298 p. (ISBN 978-3-939462-06-4, OCLC 723897608), p. 109Catalogue de l'exposition 2008 des Collections Archéologiques Nationales de Munich

- (de) Wolfgang Czysz et al., Die Römer in Bayern, Hambourg, Nikol, , mémoire de licence (ISBN 3-937872-11-6).

- (de) Bernhard Beckmann et D. Baatz et F.-R. Herrmann (dir.), Die Römer in Hessen, Hambourg, Nikol, , mémoire de licence (ISBN 3-933203-58-9), p. 457–459.

- (de) Dietwulf Baatz, Der Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau, Berlin, Gebr. Mann, (réimpr. 4), 364 p. (ISBN 3-7861-2347-0).

- (de) Joachim von Elbe, Die Römer in Deutschland. Ausgrabungen, Fundstätten, Museen, Berlin, RV-Verlag, , 336 p. (ISBN 3-575-01188-5), p. 207 et suiv.

Articles et monographies

- (de) Bernd Steidl, « Die statio der beneficiarii consularis in Obernburg a. Main – Abschließende Ausgrabungen an der Gebäudefront », Das archäologische Jahr in Bayern, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 84–86 (ISBN 978-3-8062-2156-5).

- (de) Marcus Jae, « Zur römischen Frühzeit und zum Steinkastell von Obernburg », Das archäologische Jahr in Bayern, , p. 91–94.

- (de) Bernd Steidl, « Die Station der beneficiarii consularis in Obernburg am Main », Germania, Mayence, Verlag Philipp von Zabern, no 83, (ISBN 3805334281)

- (de) Bernd Steidl, « Garant für Recht und Ordnung – Die Benefiziarierstation von Obernburg am Main », Das archäologische Jahr in Bayern, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 81 et suiv. (ISBN 3806215790)

- (de) Michael Hoppe, Heide Lüdemann, « Neue Untersuchungen im Kastell Obernburg a. Main », Das archäologische Jahr in Bayern, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 132 et suiv. (ISBN 3806213119)

- (de) Heide Lüdemann, « Ein rhodanisches Reliefmedaillon aus dem Nordvicus des Römerkastells Obernburg a. Main », Das archäologische Jahr in Bayern, Stuttgart 1995, Konrad Theiss Verlag, , p. 120-122.

- (de) Dirk Rosenstock, « Ausgrabungen im Vicus des Römerkastells Obernburg a. Main, Landkreis Miltenberg, Unterfranken », Das archäologische Jahr in Bayern 1986, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 121–124.

- (de) « Neufunde römischer Inschriftensteine am Untermain », Aschaffenburger Jahrbuch, no 2, , p. 134 et suiv.

- (de) Josef Michelbach, Römerhaus, Obernburg. Funde aus dem Kastell Obernburg, Ville d'Obernburg am Main, .

- (de) Georg Hock, « Neue römische Funde von Obernburg », Germania, no 13, , p. 59 et suiv..

- (de) Wilhelm Conrady, « Die neuesten römischen Funde in Obernburg », Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Verlag F. Lintz, no 9, , p. 164 et suiv.

Compte-rendu de fouilles de la Commission impériale du Limes:

- (de) W. Conrady et J. Jacobs, Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches, vol. 3, Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey, , Section B, « camp n°35 »

Articles connexes

Liens externes

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Kastell Obernburg » (voir la liste des auteurs).

- le camp romain d'Obernburg sur le site web de la Commission Allemande du Limes romain

- Kastell Obernburg sur le site web de Deutsche Limesstraße

- Römer in Obernburg sur le site web de l'association « Heimat- und Verkehrsverein Obernburg »

- Bernd Steidl, « Überraschung unter dem Lehm - Die Entdeckung einer römischen Polizeistation in Obernburg am Main », Mitteilungen der Freunde der Bayerischen Vor- und Frühgeschichte, Archäologische Staatssammlung München, no 97, (lire en ligne)

- Site officiel du Musée romain d’Obernburg

Précisions toponymiques

- Toponyme usité en patois local. Sans s'encombrer de preuves scientifiques qui, en l'occurrence, font défaut, les antiquaires et passionnés de géographie régionale présument que, compte tenu de sa situation, Obernburg aurait servi de garnison à un corps d'auxiliaires, celui des Exploratorum Nemaningensium, de sorte que le camp se serait appelé dès l'Antiquité Nemaninga. Dans les faits on ne sait rien sur la dénomination ancienne du camp romain ni sur celle du vicus.

- Si l'on estimait naguère (vraisemblablement à la suite d'une erreur de mesure) la superficie du camp à 3 ha tout rond, les fouilles de 2006 ont montré qu’à l'emplacement des fouilles, la zone du decumanus se situait 3,15 m plus à l'intérieur du camp. Cf. à ce sujet l’article de Marcus Jae, « Zur römischen Frühzeit und zum Steinkastell von Obernburg », Das archäologische Jahr in Bayern, , p. 94.

- Toponyme usité en patois local. Sans s'encombrer de preuves scientifiques qui, en l'occurrence, font défaut, les antiquaires et passionnés de géographie régionale présument que, compte tenu de sa situation, Obernburg aurait servi de garnison à un corps d'auxiliaires, celui des Exploratorum Nemaningensium, de sorte que le camp se serait appelé dès l'Antiquité Nemaninga. Dans les faits on ne sait rien sur la dénomination ancienne du camp romain ni sur celle du vicus.

- Toponyme usité en patois local. Sans s'encombrer de preuves scientifiques qui, en l'occurrence, font défaut, les antiquaires et passionnés de géographie régionale présument que, compte tenu de sa situation, Obernburg aurait servi de garnison à un corps d'auxiliaires, celui des Exploratorum Nemaningensium, de sorte que le camp se serait appelé dès l'Antiquité Nemaninga. Dans les faits on ne sait rien sur la dénomination ancienne du camp romain ni sur celle du vicus.

- Toponyme usité en patois local. Sans s'encombrer de preuves scientifiques qui, en l'occurrence, font défaut, les antiquaires et passionnés de géographie régionale présument que, compte tenu de sa situation, Obernburg aurait servi de garnison à un corps d'auxiliaires, celui des Exploratorum Nemaningensium, de sorte que le camp se serait appelé dès l'Antiquité Nemaninga. Dans les faits on ne sait rien sur la dénomination ancienne du camp romain ni sur celle du vicus.

- L’autel de Paternius Amandus (cf. AE 1978, 00533) avait été lui aussi dressé entouré de deux colonnes sacrées avec une fontaine.

- L'existence d'une carrière de pierre située dans la direction de Wörth est partiellement confirmée par le réemploi des éléments d'une statuette d’Hercule, Hercule maliator. Ce serait à ce jour (2010) la première carrière de pierre romaine localisée le long du limes du Main, mais les particularités minéralogiques des vestiges de pierre mis au jour dans cette section de la frontière suggèrent l'existence d'autres carrières, entre autres dans la région de Miltenberg (cf. Bernd Steidl, Welterbe Limes: Roms Grenze am Main. op. cit., p. 124-125).

Notes

- D'après Bernd Steidl, Welterbe Limes : Roms Grenze am Main, Obernburg am Main, Logo, , 298 p. (ISBN 978-3-939462-06-4), p. 109.

- D’après Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar., Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5), p. 70.

- Cf. Ludwig Wamser et In Bernd Steidl, Welterbe Limes : Roms Grenze am Main, Obernburg am Main, Logo, , 298 p. (ISBN 978-3-939462-06-4), « Zum Geleit », p. 9.

- D'après Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 2010,, 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5), p. 35.

- D'après Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 2010,, 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5), p. 74.

- D’après Joseph Fuchs, Alte Geschichte von Mainz, vol. I, , p. 33: « ...à l'endroit même où un modeste fort romain bordait le vignoble... » (woselbst ein kleines römisches Castell an dem Pfalrayn war), et toutefois on lit au vol. II (1772) p. 272 : « ...un important camp dans les collines destiné à la ville d'Obernburg » (großen starken Castell auf dem Berge an gedachter Stadt Obernburg ; cité par Leo Hefner, 1900 Jahre Obernburg am Main, Stadt Obernburg am Main,

- Cf.Friedrich Knapp, Römische Denkmale des Odenwaldes, insbesondere der Grafschaft Erbach und Herrschaft Breuberg, Heidelberg, Engelmann, , p. 85

- Wilhelm Conrady, « Die Ausgrabung des Limes-Kastells in Obernburg a. M. », Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Verlag F. Lintz, no 4, , p. 157.

- Wilhelm Conrady, « Die neuesten römischen Funde in Obernburg. », Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Verlag F. Lintz, no 9, , p. 172.

- Cf. Leo Hefner, 1900 Jahre Obernburg am Main, Stadt Obernburg am Main, , p. 5–6.

- Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar., Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5), p. 69

- Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Vom Main bis an den Neckar., Stuttgart, Konrad Theiß Verlag, (réimpr. 1) (ISBN 3-8062-0328-8), p. 56–57.

- Barbara Pferdehirt: Die römische Okkupation Germaniens und Rätiens von der Zeit des Tiberius bis zum Tode Traians. Untersuchungen zur Chronologie südgallischer Reliefsigillata. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 33, 1986. S. 221-320; hier: S. 279.

- Claudia Theune: Germanen und Romanen in der Alamannia. Verlag Walter de Gruyter. Berlin 2004. (ISBN 3-11-017866-4). S. 410.

- Claudia Theune: Germanen und Romanen in der Alamannia. Verlag Walter de Gruyter. Berlin 2004. (ISBN 3-11-017866-4). S. 126.

- D'après l'article de Wilhelm Conrady, « Die Ausgrabung des Limes-Kastells in Obernburg a. M. », Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Verlag F. Lintz, no 4, , p. 163–165.

- Wilhelm Conrady, « Die Ausgrabung des Limes-Kastells in Obernburg a. M. », Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, F. Lintz, no 4, , p. 162.

- Cf. Anne Johnson, Roman Forts of the 1st and 2nd Centuries AD in Britain and the German Provinces, Palgrave Macmillan, , 368 p. (ISBN 0-312-68981-0), p. 152

- AE 1923, 00030

- Cf. la communication de Heide Lüdemann, « Ein rhodanisches Reliefmedaillon aus dem Nordvicus des Römerkastells Obernburg a. Main », Das Archäologische Jahr in Bayern 1994, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 120-122.

- D'après (de) Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5, OCLC 607559506), p. 149.

- Cf. (de) Egon Schallmayer, Der Odenwaldlimes : entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar, Stuttgart, Theiss, , 160 p. (ISBN 978-3-8062-2309-5, OCLC 607559506), p. 26.

- Cf. (en) Walburg Boppert, Römische Steindenkmäler aus dem Landkreis Mainz-Bingen, vol. 2 : Germania superior, Mayence, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, coll. « Corpus Signorum Imperii Romani. Deutschland », , 145 p. (ISBN 3-88467-090-5), partie 10, p. 104.

- CIL 16, 00028

- CIL 16, 00020

- CIL 16, 00036

- AE 2004, 01910

- AE 2003, 02056

- Cf. Helmut Schubert, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland, Berlin, Mann Verlag, , 438 p. (ISBN 978-3-7861-1292-1 et 3-7861-1292-4), « Dép. V Hessen », p. 182.

- Cf. Dietwulf Baatz, Der römische Limes : archäologische Ausflüge zwischen Rhin et Danube, Berlin, Mann Verlag, , 364 p. (ISBN 3-7861-1701-2), p. 178.

- CIL 16, 00062

- AE 1982, 00718

- CIL 16, 00080

- CIL 03, 03913

- CIL 13, 06620

- AE 2003, 01274

- CIL 13, 06621

- CIL 13, 11959

- CIL 13, 06629

- CIL 13, 06642

- CIL 13, 06623 ainsi que l’article de Helmut Castritius, Manfred Clauss et Leo Hefner, « Die Römischen Steininschriften des Odenwaldes (RSO) », Beiträge zur Erforschung des Odenwaldes 2, no 28, , p. 237–308.

- Wilhelm Conrady, « Die neuesten römischen Funde in Obernburg », Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Verlag F. Lintz, no 9, , p. 165 et suiv.

- D'après Bernd Steidl: Welterbe Limes: Roms Grenze am Main. Logo, Obernburg am Main 2008, (ISBN 978-3-939462-06-4), p. 207.

- D'après Marcus Jae et Alexander Reis: Vorbericht: Ausgrabung in der römischen Zivilsiedlung 2004

- Cf. à ce sujet l'article de B. Beckmann et D. Baatz, F.-R. Herrmann (dir.), Die Römer in Hessen, p. 459.

- Bernd Steidl, Welterbe Limes: Roms Grenze am Main., p. 145-149.

- Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Vom Main bis an den Neckar. 1. Auflage. Konrad Theiß Verlag, Stuttgart 1984. (ISBN 3-8062-0328-8). S. 57.

- Bernd Steidl, « Welterbe Limes… », op. cit., p. 104, 106, 107, 128, 130.

- Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2010, (ISBN 978-3-8062-2309-5). S. 57.

- Bernd Steidl: Welterbe Limes: Roms Grenze am Main. Logo, Obernburg am Main 2008, (ISBN 978-3-939462-06-4), S. 215-217.

- D’après Bernd Steidl, « Die statio der beneficiarii consularis in Obernburg a. Main – Abschließende Ausgrabungen an der Gebäudefront », Das archäologische Jahr in Bayern 2007, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 84–86 (ISBN 978-3-8062-2156-5).

- D’après Bernd Steidl, « Die statio der beneficiarii consularis in Obernburg a. Main – Abschließende Ausgrabungen an der Gebäudefront », Das archäologische Jahr in Bayern 2007, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, , p. 89 (ISBN 978-3-8062-2156-5).

- Bernd Steidl: Welterbe Limes: Roms Grenze am Main. Logo, Obernburg am Main 2008, (ISBN 978-3-939462-06-4), S. 138.

- Belegstelle: Steindenkm 00032

- Bernd Steidl: Welterbe Limes: Roms Grenze am Main. Logo, Obernburg am Main 2008, (ISBN 978-3-939462-06-4), S. 109–112.

- D’après (de) Bernd Steidl, Welterbe Limes : Roms Grenze am Main., Obernburg am Main, Logo, , 298 p. (ISBN 978-3-939462-06-4, OCLC 723897608), p. 111.

- Si le nombre des pierres dégagées avant 2000 à Obernburg est impressionnant, le nombre de celles qu'on a retrouvées depuis est encore bien supérieur et n'a pas encore publié : CIL 13, 06624; AE 2001, 01540; AE 2002, 01067; AE 2004, 01009; AE 1957, 00050; AE 1957, 00052; AE 1957, 00047; AE 1957, 00048; AE 1957, 00049; AE 1957, 00051 etc.