Camp celtique de la Bure

Le camp celtique de la Bure fait partie des nombreux sites de hauteur fortifiés bordant la vallée de la Haute-Meurthe, dans le Grand-Est de la France. Le plateau, aujourd'hui sous couvert forestier, est partagé entre la commune de Saint-Dié-des-Vosges et celle d'Hurbache à l’extrémité occidentale du massif de l'Ormont. Ce site connu par 23 années d’investigations archéologiques de 1964 à 1986 fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1]. Le périmètre des versants et abords nord-est, aux lieux-dits « Tête du Villé » et « Rein de Champ Cote », fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 5 avril 1993. Cet habitat perché, de type éperon-barré fortifié à l’Est, se situe sur un promontoire rocheux en grès dominant la vallée de la Meurthe de plus de 200 mètres. Il s’agit là d’un site intensément occupé aux IIe et Ier siècles av. J.-C., et plus précisément tout à la fin du second âge du fer ou de l’indépendance gauloise, ainsi que pendant presque toute la période romaine du IIe au IVe siècle. De nombreuses fréquentations par des populations environnantes à d’autres périodes sont attestées et notamment au néolithique final à travers de nombreux artefacts en pierres taillées dans du silex comme des burins, des grattoirs, des lames, des pointes de flèches ou encore des haches polies réalisées dans d’autres matériaux. Quelques tessons de céramique glaçurée de couleur verte dateraient du Moyen Âge. Ce mobilier archéologique est entreposé et en partie exposé dans la section archéologique du Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, où l’on peut découvrir une maquette de l’ensemble du site.

Plusieurs parcours pédestres permettent d’accéder à ce site qui se trouve à huit kilomètres environ au nord-ouest du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges. L’accès par la route mène les visiteurs aux hameaux de la Pêcherie ou de Marzelay, puis sur le chemin forestier montant au col de la Crenée. À partir de là, c’est le départ de plusieurs sentiers de randonnées, qui conduisent sur ce site archéologique en une vingtaine de minutes environ.

| Site de hauteur fortifié de la Bure | |

Rempart et stèles funéraires (moulages) (2) | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Lorraine |

| Département | Vosges |

| Protection | |

| Coordonnées | 48° 19′ 35″ nord, 6° 56′ 18″ est |

Description du site

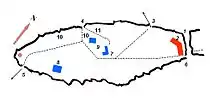

Ce site culmine à une hauteur maximale de 583 mètres. Le plateau mesure plus précisément 350 mètres de long par 120 mètres de large et occupe une surface d’un peu plus de trois hectares, bordé par des à-pics[2] Des traces laissées par une exploitation ancienne du grès, comme des traces de coin formant des lignes d’emboîtures, des fronts de taille de carrières de grès en gradin, des encoches d’engins de levage remontant[3] à l’occupation romaine se retrouvent également sur d’autres sites de hauteur du massif des Vosges et notamment à Saint-Quirin en Moselle au lieu-dit la Croix Guillaume[4]. Si à l’extrémité Est du site se concentre le système principal de défenses de l’époque gauloise ou de la fin de La Tène, ainsi que de la période romaine auquel s’ajoute un fossé, son extrémité Ouest voit l’installation d’une table d’orientation, posée en 1992, et présentant les points de vue sur quasiment 360°. De la Bure le site de hauteur de la Pierre d'Appel et de Varrinchâtel à Étival-Clairefontaine, la Haute Pierre au-dessus de Moyenmoutier, les Jumeaux qui pourraient s’inscrire sur la liste des sites de hauteur du secteur selon la mémoire populaire, et les carrières antiques des Fossottes à La Salle, dans le fond de vallée, sont visibles. Le « camp » celtique de la Bure domine, outre la confluence du Hure et de la Meurthe, le système viaire antique et notamment le tronçon Herbaville-Void de parupt en direction du col du Haut du Bois ou dans l’autre sens vers Saint-Dié-des-Vosges en rive gauche de la Meurthe. Sur la rive droite, la voie de Saint-Dié/Marzelay vers Étival-Clairefontaine, où un pont en bois d’origine celtique a été retrouvé, se dirigerait soit vers la plaine de Lorraine ou les cols vosgiens pour se rendre ensuite dans la vallée du Rhin. Une troisième voie partirait en direction de la vallée du Hure.

Historique des recherches

Comme la plupart des sites archéologiques, la Bure a servi de carrière pour la population environnante. Des érudits locaux se sont très vite intéressés à ce site, un des premiers étant Édouard Ferry (parent de Jules Ferry) au milieu du XIXe siècle, puis Gaston Save[2], artiste dessinateur. Les premières investigations scientifiques sont lancées sous l’impulsion d'Albert Ronsin, en 1964, puis reprises à partir de 1966 jusque 1986 par Georges Tronquart, alors directeur des fouilles. Après chaque année de fouille, un rapport est réalisé et publié présentant ainsi les découvertes récemment mises au jour : de nombreux fragments de stèles funéraires et votives, le mobilier métallique, céramique, lithique, en verre, ou encore des monnaies de la période gauloise ou romaine. Le début des fouilles permet de découvrir le rempart romain, constitué de 18 gros blocs de grès sur plus de 18 mètres de long en 1964. Ce rempart va être renforcé par un fossé taillé dans le grès de 43 mètres de long par 3 à 5 mètres de [3]. La terrasse à l’Est du fossé a servi un temps de nécropole aux habitants de la Bure, ainsi que de carrières, ce qui est prouvé par les réemplois de fragments de stèles funéraires ou votives, parfois complètes, retrouvées dans le rempart et datées de la période romaine ou encore dans le comblement du fossé. Une seconde structure de défense, la terrasse périphérique, conservée sur un peu plus de 0,60 mètre aujourd’hui, est encore visible sur plus de 350 mètres de long sur le pourtour du site et daterait également de la période romaine. Au XIXe siècle, certains auteurs relèvent ce rempart périphérique dans leur écrit, qui serait encore conservé à leur époque sur plus de 1 mètre de haut. Les accès au site de hauteur de la Bure se font par le côté Nord, Sud et Est, par le biais de trois poternes et d’une porte principale, voire d’une deuxième avec une voie pavée, accessibles pour des chars à l’époque.

Le rempart gaulois

Le premier état du rempart, daté de la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère, correspond à un mur coudé, découvert en 1976, d’une largeur maximale de 7,50 mètres pour une longueur conservée de 38 mètres sur une hauteur de 3 mètres encore conservée en façade. Ce mur de défense, le plus ancien sur le site, est composé de deux parements externes constitués de blocs de grès quadrangulaires renforcés par un poutrage interne en chêne, lié à l’aide de broche en fer dont 13 ont été mises au jour. Le noyau de ce mur est réalisé à partir de pierres et de terre. Cette construction est de type « Ehrang »[5]. Le second état de ce rempart plus tardif, daté de la première moitié du Ier siècle avant notre ère, serait de type « murus gallicus », typologie de mur la plus couramment utilisée à cette période et qui correspondrait à une rampe rectiligne de 45 mètres de long. Dans le détail, il s’agirait d’un mur composé d’un seul parement externe en blocs de grès, renforcé par un poutrage interne, et recouvert d’une butte artificielle à l’intérieur du site.

De la fin du second âge du Fer, le rempart est un des rares témoignages immobiliers pour cette période gauloise sur ce site de la Bure. D’autres vestiges et notamment le mobilier métallique témoigne d’une occupation à la fin de l’indépendance gauloise, et plus précisément à La Tène D1-D2 grâce à la découverte de fabricats de fibules de Nauheim qui correspondraient à des déchets d’ateliers artisanaux. Pour le mobilier céramique quelques formes de récipients datent de cette période notamment des tonnelets, des pots à cuire, des écuelles, des bols etc., ainsi que des bracelets en verre ou encore des perles. Et un important lot de 346 monnaies gauloises comprenant des potins et des deniers Leuques, Rèmes, Séquanes, Éduens et Lingons, ainsi que quelques armes comme des fers de javelots, de lances ou des pointes de flèche à barbelure unique.

L’étude de la toponymie permettrait d’avancer des hypothèses sur l’un des dieux qui pouvait être vénéré sur ce site aux IIe et Ier siècles av. J.-C. : le dieu gaulois Baco, ou Bago (signifiant le hêtre). Le plateau de la Bure se trouve actuellement entre les villages de Hurbache, au nord, et de Robache (Rauro-baccio en 664) au sud, dont les toponymes conserveraient une trace de ce culte ancien[6], et seraient des sortes de balises routières pour les pèlerins, de passage dans le secteur, désireux de monter à la Bure. Ce site culminant à une altitude moyenne de 580 mètres, il est de cette manière au plus près du ciel et des dieux.

Un sanctuaire à la période romaine

Comme Jules César l’écrit dans la Guerre des Gaules[7] à propos des croyances gauloises « Le dieu qu’ils honorent le plus est Mercure : ses statues sont les plus nombreuses, ils le considèrent comme l’inventeur de tous les arts, il est pour eux le dieu qui indique la route à suivre, qui guide le voyageur, il est celui qui est le plus capable de faire gagner de l’argent et de protéger le commerce ». Dans la haute vallée de la Meurthe et environs de nombreux sites archéologiques ont fourni des stèles presque entières ou des fragments permettant de reconnaître le dieu Mercure. À la Bure, un fragment de stèle découvert au XIXe siècle, affirme la présence de ce dieu, qui porte le pétase, sur ce site pour la période romaine[8]. Mais la représentation de Mercure, la mieux conservée et la plus originale, proviendrait de Moyenmoutier. Un Mercure dionysophore aurait été retrouvé au pied de la roche de la Haute-Pierre sur une terrasse nord-ouest en 1933. À ces découvertes, d’autres sont à signaler comme sur la commune de la Petite-Fosse sur les hauteurs du Spitzemberg plus précisément, où un fragment de stèle représentant Mercure a été découvert, ou encore à Saint-Quirin à la Croix Guillaume en Moselle avec les fragments de deux stèles à Mercure. Dans les bois de « Chevillots » au lieu-dit « ruine des templiers » à Fremifontaine une stèle conservée en partie représente Mercure tenant le caducée accompagné d’un coq[9]. Un sanctuaire est également voué à Mercure à Grandfontaine, sur le Donon, et n’oublions pas les découvertes à Archettes, dans la forêt des Tannières, d’un sanctuaire de source voué à Mercure[10]. Le culte de ce dieu est en lien direct avec la mythologie, comme en Gaule au Puy-de-Dôme, et notamment avec sa naissance sur le mont Cyllène, située sur une hauteur.

Pour la période romaine, si Mercure est le dieu de toutes les attentions au sein de sanctuaires de hauteur de la part des pèlerins, il en est un qui n’est pas en reste à la Bure : le dieu Jupiter, assimilé à Taranis chez les Gaulois. Au moins trois représentations de cavalier dit à l’anguipède, issus de la tradition iconographique des gigantomachies gréco-romaines, ont été retrouvées au camp celtique de la Bure. Par comparaisons, au moins quatre de ces icones sont présentes à la Croix Guillaume à Saint-Quirin répartis en deux zones cultuelles bien distinctes en lien avec une nécropole. Le sanctuaire du Donon a livré au minimum deux groupes de Jupiter cavalier à l’anguipède[11]. À la Bure, le centre du plateau, point le plus haut du site, serait réservé aux divinités, tout comme le côté Est du site très certainement à proximité d’une nécropole. Les fragments de plus de 23 stèles funéraires ont été découverts à la Bure : stèle-maison, stèle-plaque etc. et parfois avec une inscription, dont quatre moulages sont exposés sur le site.

Plusieurs carrières comme celle en forme de L inversé ont permis d’extraire des dalles de grès pour des constructions à la Bure. Pas moins de 19 coins, en fer, ont été retrouvés. Le travail de la forge est également attesté avec la découverte de plus de 460 kilogrammes de scories, et de nombreux outils en lien avec le travail du fer : bigorne, marteau, pince etc. auxquels il faut ajouter l’exploitation du minerai de fer dans le massif de la Bure. Le travail du verre se retrouve aussi sur ce site. Les différentes activités commerciales, ou artisanales, permettent d’approcher en partie les habitants, ou du moins les occupants de passage, à la Bure comme le forgeron, le bronzier, le verrier, le guerrier, l’aristocrate, le pèlerin de passage, le bucheron, le carrier, le paysan, le commerçant, le tailleur de pierres etc.

La redécouverte de la Bure

Au XVIIIe siècle, la chasse au loup à travers le massif des Vosges peut rapporter gros, ce qui pousse de nombreuses personnes et notamment des chasseurs à partir à sa recherche. Si de nombreuses attaques sont notées dans les vallées de Munster ou de Lièpvre/Sainte-Marie-aux-Mines, la chasse au loup devient pour certains une spécialité et un signe de rentrée d’argent[12]. À la Bure, une croix dite « de l’enfant » prétendument attaqué et dévoré par les loups est élevée en 1752-1753 pour exorciser les lieux[2], qui étaient encore à cette époque visité par de nombreuses personnes effectuant quelques rites pour une bénédiction ou tout autre incantation à destination d’enfants ou d’adultes[13]. Après cette période nous pouvons noter que ce qui avait été pris à tort pour un Viereckenschanzen ou petit temple à la fin des dernières fouilles en 1986 trouve une signification dans les événements de 1914-1918. Il s'agirait, après observation, d'une installation de l'ancêtre d'un mortier français.

Toponymie

Le camp celtique de la Bure eut différentes dénominations selon les époques et les auteurs : « camp des Suédois » , « camp des Sarrazins » , « château des Sarrazins » , « camp des Romains » , « camp des Gaulois » , « enceinte préhistorique » , « remparts »[2]. Le mot « bure » a plusieurs sens. Le premier étant une étoffe de laine croisée, à poil long, habituellement rousse, le deuxième sens, est quant à lui attribué au travail de la mine, puisqu’il s’agit de puits qui descendent de la surface de la terre jusque dans l’intérieur d’une mine ou encore la partie supérieure d’un fourneau de forge. Enfin, un autre sens proche du précédent, serait des puits qui relient verticalement plusieurs galeries de mines qui ne débouchent pas au jour[3]. Et il existait autrefois en Lorraine des feux de bure. Ce travail de recherche peut nous fournir des indices sur le nom actuel du site, car nous pouvons constater la présence soit de mines ou de minières tout autour du plateau de la Bure, ou encore des ateliers de forge au sein de ce site.

Notes et références

- Notice no PA00107274, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Georges Tronquart, Le « Camp celtique » de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges, Le Chardon, 1989, 127 p.

- Jérémy Gracio, Saint-Dié-des-Vosges, Vosges, Tête du Villé : le camp celtique de la Bure, prospection et inventaire des sites et gisements archéologiques dans le bassin de Saint-Dié-des-Vosges, Metz, D.R.A.C.-S.R.A./Grand-Est, 2014, 38 p.

- K. Bouchet, D. Heckenbenner, N. Meyer, M. Mondy, I. Le Goff, M. Rohmer, Le site gallo-romain de la Croix Guillaume à Saint-Quirin (Moselle), brochure éditée par l’association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (D.R.A.C.-Lorraine), du Conseil général de la Moselle et de la commune de Saint-Quirin, 2008, 46 p.

- S. Fichtl, La ville celtique, Les oppida de 150 av. J.-C. à 15 ap. J.-C., deuxième édition corrigée et augmentée, éditions Errance, Paris, 2005, 238 p.

- T. Choserot, Robache un lieu de culte dédié au dieu gaulois Baco ?, dans Mémoire des Vosges, Société Philomatique Vosgienne, XVII, 2008, p. 25-31.

- J. César, La guerre des Gaules, livre VI, 17, traduction d’après L.-A. Constans, 1926

- A. Fournier, V. Franck, Les Vosges du Donon au Ballon d’Alsace, 1901, 680 p.

- J. Trapp, « Les ruines de la prétendue commanderie templière de Brouvelieures (Vosges) », dans Bulletin d’Archéo Vosges, numéro 1, 2007, pp. 51-59, 66 p.

- M. Michler (Provost Michel dir.), Carte archéologique de la Gaule, les Vosges 88, maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2004, 426 p.

- B. Schnitzler, Cinq siècles de civilisation romaine en Alsace, les collections du musée archéologique, éditions les musées de la ville de Strasbourg, 1996, 169 p.

- Th. Pfeiffer, « Le loup en Alsace : de mémoire d’homme », dans Revue d’Alsace, L’Alsace : un très riche patrimoine archéologique, numéro 132, 2006, p. 175-203

- J.-C. Schmitt, Le Saint Lévrier : Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe siècle, éditions Flammarion, 2004, 282 p.

Voir aussi

Bibliographie

- K. Bouchet, D. Heckenbenner, N. Meyer, M. Mondy, I. Le Goff, M. Rohmer, Le site gallo-romain de la Croix Guillaume à Saint-Quirin (Moselle), brochure éditée par l’association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (D.R.A.C.-Lorraine), du Conseil général de la Moselle et de la commune de Saint-Quirin, 2008, 46 p.

- K. Boulanger, Saint-Dié-La Bure (Vosges), Projet de mise en valeur, Rapport de synthèse sur les fouilles archéologiques, 1997, 113 p.

- Jules César, La Guerre des Gaules, livre VI, 17, traduction d’après L.-A. Constans, 1926

- T. Choserot, « Robache, un lieu de culte dédié au dieu gaulois Baco ? », dans Mémoire des Vosges, Société Philomatique Vosgienne, XVII, 2008, p. 25-31.

- P. Devel, Le bassin de Saint-Dié à la Tène finale, mémoire de maîtrise, Université March Bloch, Strasbourg, 1999, 207 p.

- S. Fichtl, La ville celtique, Les oppida de 150 av. J.-C. à 15 ap. J.-C., deuxième édition corrigée et augmentée, éditions Errance, Paris, 2005, 238 p.

- A. Fournier, V. Franck, Les Vosges du Donon au Ballon d’Alsace, 1901, 680 p.

- J. Gracio, Saint-Dié-des-Vosges, Vosges, Tête du Villé : le camp celtique de la Bure, prospection et inventaire des sites et gisements archéologiques dans le bassin de Saint-Dié-des-Vosges, Metz, D.R.A.C.-S.R.A./Grand-Est, 2014, 38 p.

- M. Maulini, Le Ban d’Étival dans les Vosges, étude archéologique de la Préhistoire à la Renaissance, 1961, 238 p.

- M. Michler (Provost Michel dir.), Carte archéologique de la Gaule, les Vosges 88, maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2004, 426 p.

- G. Moitrieux, « Un siècle de recherches archéologiques à Deneuvre », dans Revue archéologique de l’Est et du Grand-Est, janvier-juin 1981, Dijon, 24 p.

- Th. Pfeiffer, « Le loup en Alsace : de mémoire d’homme », dans Revue d’Alsace, L’Alsace : un très riche patrimoine archéologique, numéro 132, 2006, p. 175-203, 440 p.

- Gaston Save, « Monuments gallo-romains des environs de Saint-Dié, La Bure », , dans Bulletin S.P.V., tome 13, 1888, p. 272-280

- J.-C. Schmitt, Le Saint Lévrier : Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe siècle, éditions Flammarion, 2004, 282 p.

- Bernadette Schnitzler, Cinq siècles de civilisation romaine en Alsace, les collections du musée archéologique, éditions les musées de la ville de Strasbourg, 1996, 169 p.

- L. Scholtus, La Bure : relecture des données, mémoire de master soutenu en 2014 (Université de Strasbourg).

- J. Trapp, Les ruines de la prétendue commanderie templière de Brouvelieures (Vosges), dans Bulletin d’Archéo Vosges, no 1, 2007, p. 51-59, 66 p.

- G. Tronquart, Le « Camp celtique » de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges, Le Chardon, 1989, 127 p.

- T. Choserot, Le "camp celtique" de la Bure à Saint-Dié, Bulletin hors série de la Société philomathique vosgienne, 2016, 127 p.

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Société philomatique vosgienne

- Autres illustrations

- Archeographe.net

- La Lorraine celtique :

- Le camp celtique de la Bure (88)

- Les vases celtiques de Basse-Yutz, dits de Bouzonville (57)

- Le cimetière celtique des Trois-Saints (57)