Boulevard de La Tour-Maubourg

Le boulevard de La Tour-Maubourg est une des artères du 7e arrondissement de Paris (France), partant de la Seine pour rejoindre la place Vauban. Elle longe les Invalides.

7e arrt Boulevard de La Tour-Maubourg

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Invalides École-Militaire Gros-Caillou |

||

| Début | 43, quai d'Orsay | ||

| Fin | 2, avenue de Lowendal | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 950 m | ||

| Largeur | 26 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1827 et 1858 | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 5306 | ||

| DGI | 5383 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Orienté nord-sud, long de 950 mètres, il commence au 43, quai d’Orsay et se termine au 2, avenue de Lowendal. Il est à sens unique sur toute sa longueur, dans le sens sud-nord. Depuis la Seine, il croise successivement les rues de l’Université, Saint-Dominique, de Grenelle, l’avenue de la Motte-Picquet, les rues Chevert et Louis-Codet.

Il est desservi par la ligne ![]()

![]() , à la station La Tour-Maubourg, et par les bus RATP de la ligne 28.

, à la station La Tour-Maubourg, et par les bus RATP de la ligne 28.

Origine du nom

Il porte le nom du général français, ministre de la Guerre et gouverneur des Invalides le marquis de La Tour-Maubourg (1768-1850)[1].

Historique

Le boulevard est ouvert en 1827 entre les avenues de Tourville et de La Motte-Picquet, c'est-à-dire le long de l'hôtel des Invalides. Il est cédé par l'État à la ville en vertu de la loi du [2]. En 1858, le boulevard est prolongé jusqu'à la Seine.

Le boulevard lors de la crue de 1910.

Le boulevard lors de la crue de 1910.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- À un numéro inconnu, Georges Pompidou a occupé des bureaux après avoir quitté le poste de Premier ministre[3]. C’est dans ces bureaux qu’il est prévenu par l’un de ses collaborateurs des rumeurs circulant sur le compte de sa femme, au cœur de ce que l’on appellera plus tard l’affaire Marković[4].

- No 1 : hôtel particulier de Montesquiou-Fézensac, édifié pour Robert de Montesquiou et son frère, en 1858, par l'architecte Joseph-Michel Le Soufaché, actuellement occupé par le Centre culturel de Chine.

- No 2 : ancien hôtel Le Bigre, édifié pour le comte Jean Le Bigre, actuellement résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Entre 2001 et 2002, le siège du RPR se trouve dans ce bâtiment[5].

- Nos 5 et 5b : hôtel particulier construit vers 1910, doté d’un avant-corps en trapèze ; au premier étage, le balcon est équipé d’un garde-corps néo-Louis XVI[6]. L’homme politique Émile Javal (1839-1907) y a résidé jusqu’à sa mort. En 2015, l’American University of Paris, une université privée fondée en 1962, y installe ses bureaux.

- No 8 : en 1925, le prince Léon Radziwill (1880-1927), qui fut l’un des modèles de l'écrivain Marcel Proust pour le personnage de Robert de Saint-Loup, est domicilié à cette adresse[7].

- No 11 : hôtel particulier construit en 1875[8], surélevé en 1919 ; le donneur d’ordre est la comtesse des Roys[9]. En 1999, l’immeuble, de 829 m2, est acheté 12 millions de francs par la Nour developpment corporation, société créée par un ex-ministre nigérian du pétrole condamné en 2007 pour blanchiment aggravé[10].

No 5.

No 5. No 11.

No 11.

- No 18 : boutique historique de Petrossian, spécialisée dans le caviar, ouverte en 1920[11].

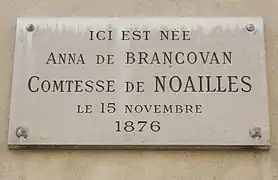

- No 22 : à ce numéro s’élevait l’hôtel particulier du prince Bibesco, construit par l’architecte Charles Le Cœur en 1868, dont le peintre Auguste Renoir décora les plafonds du grand salon et de la salle d’escrime[12]. La poétesse et romancière Anna de Noailles naît à cette adresse en 1876[13] ; une plaque commémorative lui rend hommage.

- No 29 : ancien siège des éditions du Cerf[14].

- No 49 : immeuble construit en 1867 par l’architecte Verhaeche, signé en façade.

No 20.

No 20. Entrée du no 49.

Entrée du no 49.

- No 50 : ancien siège de la revue littéraire et artistique La Critique (1895-1920)[15].

- No 51 : une plaque rend hommage à Pierre Lassalla, mort pour la Libération de Paris en 1944.

- No 60 : siège du Conseil supérieur du notariat.

- No 62 : Éliane Petit de La Villéon (1910-1969), artiste peintre, graveuse et sculptrice, y résida[16].

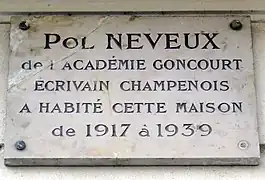

- No 88 : une plaque rappelle que Pol Neveux, écrivain champenois, membre de l'Académie Goncourt, résida à cet endroit de 1917 à 1939.

- No 92 : à cette adresse se trouvait une importante entreprise de menuiserie, les établissements Blondel, dont les locaux furent presque entièrement détruits par le feu le [17].

- Plaques commémoratives

No 22.

No 22. No 51.

No 51. No 88.

No 88.

Références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117), p. 25.

- Loi autorisant la cession gratuite, à la ville de Paris, d'avenues et places dépendant de l'hôtel des Invalides et de l'École militaire, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, 1838, tome 38, p. 30.

- Olivier Faye, La Conseillère : Marie-France Garaud, la femme la plus puissante de la Ve République, Paris, Fayard, , 256 p. (ISBN 978-2-213-70090-8).

- Bertrand Le Gendre, « L’affaire Markovitch : rumeurs, ragots, dégoûts », Le Monde, 16 juillet 2006.

- Bernard Lachaise, « Rue de Solférino : no 5 ou no 10 ? RPF ou PS ? », charles-de-gaulle.org, consulté le 25 novembre 2015.

- Protections patrimoniales, 7e arrondissement, Ville de Paris, Règlement du PLU, tome 2, annexe VI, p. 223 à 432.

- Annuaire des grands cercles, 1er janvier 1925, sur gallica.bnf.fr.

- « 11, boulevard de La Tour-Maubourg », sur bercail.com.

- Demandes de permis de construire parisiens, volume 6, Archives départementales de Paris.

- David Servenay, « Un ex-ministre nigérian du Pétrole condamné en France », L’Obs, 2 novembre 2006.

- Laurence Haloche, « Petrossian, grains de folie », Le Figaro Magazine, , p. 76-80 (lire en ligne).

- Anne Martin-Fugier, La Vie d’artiste au XIXe siècle, Pluriel, 2016, p. 189 (ISBN 978-2-8185-0322-5).

- Louis Perche, Anna de Noailles, Collection Poètes d’aujourd’hui, P. Seghers, 1964.

- « Éditions du Cerf », BnF DATA.

- « Notice de périodique », BnF.

- XIIe salon des artistes indépendants bordelais, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 1946.

- « Un incendie détruit une entreprise de menuiserie », Le Monde, 17 janvier 1952.