Bombardement d'Alger (1816)

Le bombardement d'Alger est un bombardement néerlando-britannique de la ville d'Alger ayant eu lieu le .

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Alger |

| Issue | Victoire néerlando-britannique |

| • Edward Pellew • Theodorus Frederik van Capellen | • Omar Agha |

| 5 navires de ligne 10 frégates 1 corvette 8 sloops 1 aviso 4 bombardes | 38 000 hommes 224 canons de batteries côtières 4 frégates 5 corvettes 40 canonnières |

| Coordonnées | 36° 46′ 34″ nord, 3° 03′ 36″ est | |

|---|---|---|

Circonstances

L’activité corsaire des États barbaresques prospérait aux XVIe et XVIIe siècles. Elle déclina grandement au XVIIIe siècle du fait de l'amélioration de la défense des navires européens[2]. Les États barbaresques, et notamment le dey d'Alger, Hadj Ali, profitèrent des années de guerre européennes (1802-1815) entre Napoléon et le reste de l'Europe pour piller bon nombre de navires européens qui croisaient en Méditerranée, et asservir leurs équipages. Les États-Unis attaquèrent les États barbaresques en réaction lors de la guerre de Tripoli.

Le dey d'Alger fut assassiné en . Omar Agha le remplaça et reprit les pratiques de piraterie contre les navires occidentaux. Les États-Unis attaquèrent à nouveau les États barbaresques lors de la seconde guerre barbaresque qui mit théoriquement fin aux pratiques de piraterie en 1815. Mais celles-ci reprirent à nouveau. Une flotte britannique commandée par Edward Pellew (Lord Exmouth) fut donc chargée en 1816 (les guerres napoléoniennes sont alors finies) de libérer les esclaves et de mettre un terme à la piraterie des navires occidentaux, et aux razzias qui touchaient les côtes du sud de l'Europe.

Les deys de Tunis et Tripoli acceptèrent sans résistance de libérer les esclaves, estimés à 30 000 personnes. Le dey d'Alger refusait au prétexte qu'il avait besoin de la piraterie pour payer ses troupes. Aussi, quand les Britanniques se présentèrent à lui, il feignit d'accepter leurs doléances ; mais une fois ceux-ci partis, il fit assassiner les 200 pêcheurs italiens et siciliens qu'il gardait prisonniers dans ses geôles. Lord Pellew apprit la nouvelle en rentrant à Londres. Il fut donc renvoyé devant Alger, cette fois-ci pour punir le dey.

L'expédition punitive

L'amiral est rejoint à Gibraltar par une escadre du royaume des Pays-Bas, qui propose son aide. Les exigences de l'expédition sont la libération sans rançon des esclaves chrétiens, la restitution des rançons payées par les États de Savoie et le royaume de Naples pour le rachat de leurs sujets, l'abolition de l'esclavage et la paix avec les Pays-Bas. Devant le refus, la canonnade entre la flotte britanico-néerlandaise et l'artillerie côtière commence.

La bataille

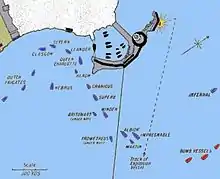

Le , le bombardement de la rade d’Alger est effectué par une flotte de la Royal Navy et de la marine des Pays-Bas (Lord Exmouth : navire amiral de premier rang, trois-mâts carré armé de 104 canons, HMS Queen Charlotte, 26 navires commandés par Van Cappelen, 6 frégates) face à une garnison renforcée de 40 000 hommes[3].

L'écrivain Arsène Berteuil décrit la bataille ainsi :

« Le bombardement commença. Une manœuvre hardie, au moyen de laquelle les Anglais parvinrent à tourner le môle pour prendre à revers toutes leurs batteries, eut lieu. L'amiral Exmouth fit embosser ses vaisseaux à demi portée de canon, sous le feu des batteries du port et de la rade. Lui-même se plaça à l'entrée du port, tellement près des quais, que son beaupré touchait les maisons et que ses batteries, prenant à revers toutes celles de l'intérieur du port, foudroyaient les canonnières d'Alger, qui restaient à découvert. Cette manœuvre, aussi habile qu'audacieuse, eut le plus effrayant succès.

Les Algériens, pleins de confiance dans leurs batteries, ainsi que dans la valeur des équipages de leurs navires, dont les commandants avaient ordre d'aborder les vaisseaux anglais, se croyaient tellement à l'abri d'une attaque de ce genre qu'une populace innombrable couvrait la partie du port appelée la Marine, dans l'intention d'être spectatrice de la défaite des chrétiens.

L'amiral anglais, éprouvant quelque répugnance à porter la mort au milieu de cette multitude imprudente, lui fit, de dessus le pont, signe de se retirer ; mais, soit que son intention humaine n'eût pas été comprise, soit que ces Maures s'obstinassent dans leur aveuglement, ils restèrent à la place qu'ils occupaient, et ce ne fut qu'après avoir vu l'épouvantable ravage produit par les premières bordées qu'ils se dispersèrent avec des cris affreux. Néanmoins les troupes turques, et surtout les canonniers, ne partagèrent point cette épouvante, et, quoique écrasés par l'artillerie des vaisseaux, ils ne cessèrent de diriger contre elle les pièces qu'ils avaient en batterie, et dont plusieurs étaient de soixante livres de balles.

Bombardement d'Alger (1816), par George ChambersLe feu se soutenait depuis six heures et ne faisait qu'accroître la rage des Africains, quand deux officiers anglais demandèrent la permission d'aller, dans une embarcation, attacher une chemise soufrée à la première frégate algérienne qui barrait l'entrée du port. Cette détermination eut un plein succès. Un vent d'ouest assez frais mit bientôt le feu à toute l'escadre barbaresque : cinq frégates, quatre corvettes et trente chaloupes canonnières furent la proie des flammes. Le vaisseau amiral servit de deux bordées sans interruption pendant cinq heures et demie, de tribord sur la tête du môle, et de bâbord sur la flotte algérienne. Ce vaisseau était jonché de morts, lorsque, vers vingt-et-une heures trente, il faillit être incendié par le contact d'une frégate ennemie ; mais on parvint à éviter ce danger. Une demi-heure après, lord Exmouth, ayant achevé la destruction du môle, se retira dans la rade ; il écrivit alors au dey qu'il continuerait le bombardement, si l'on ne se hâtait d'adhérer aux conditions déjà proposées.

Omar, qui, pendant le combat, avait déployé le plus grand courage, refusa d'abord de se soumettre ; mais les officiers de la milice, voyant que la résistance devenait impossible, le déterminèrent à entrer en arrangement. »

Le combat a duré de 8 à 11 heures 30 ; plus de 50 000 boulets et 960 obus sont tirés par la flotte. Au moins huit navires corsaires dans le port d'Alger brûlent et les fortifications sont détruites.

Pertes

Les pertes humaines, selon le livre Esquisse de l’État d'Alger de William Shaller paru en 1830, sont de 500 à 600 Algériens tués et 833 Britanico-Néerlandais tués ou blessés. Le commandant du port d'Alger, lors de son rapport au sultan Mahmoud II, évalua à trois cents le nombre de tués et blessés parmi les Algérois, entre 2 000 et 3 000 celui des Anglais[4], tandis qu'Arsène Berteuil écrit que les pertes algéroises furent de 6 000 morts[5].

Pour l'historien américain Seymour Drescher, le bilan des pertes anglo-néerlandaises est de 141 morts et 742 blessés[1].

Les fusées Congreve furent utilisées durant le bombardement.

Le traité

L'ultimatum est accepté : plus de 12 000 esclaves sont libérés et le traité définitif est signé le avec le dey Omar aux conditions suivantes :

- l'abolition définitive de l'esclavage des chrétiens ;

- la remise de tous les esclaves dans les États du dey, à quelque nation qu'ils appartiennent, le lendemain à midi ;

- la restitution de toutes les rançons reçues par le dey depuis le commencement de cette année ;

- des indemnités au consul britannique, pour toutes les pertes qu'il avait subies à la suite de son arrestation ;

- des excuses de la part du dey, en présence de ses ministres et officiers, destinées au consul en particulier, dans les termes dictés par le capitaine de la Queen Charlotte.

Celui-ci ne fut pas respecté et la piraterie recommença dès le .

Omar Agha est étranglé par ses janissaires qui l'accusent de lâcheté[6] le après ses défaites et des problèmes intérieurs[7].

Notes et références

- Seymour Drescher, Abolition: A History of Slavery and Antislavery, Cambridge University Press, 2009, p.235.

- « L’Algérie au « siècle du blé » (1725-1815) », sur Le carnet des Glycines, (consulté le ).

- Abdeljelil Temimi, « Documents turcs inédits sur le bombardement d'Alger en 1816 », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 5, no 5, , p. 111-113 (lire en ligne)

- Temimi 1968, p. 117.

- Arsène Berteuil, L'Algérie française : histoire, mœurs, coutumes, industrie, agriculture, Paris, Dentu, (présentation en ligne)

- Roland Courtinant, La piraterie barbaresque en Méditerranée : XVI-XIXe siècle, Éditions Gandini, , 140 p. (lire en ligne), p. 64-65

- Camille Rousset, La conquête d'Alger, Plon, , 291 p. (lire en ligne), p. 7

Articles connexes

- Barbaresques

- Traite des esclaves de Barbarie

- Régence d'Alger

- Guerre de Tripoli (Première guerre barbaresque)

- Seconde guerre barbaresque

- Piraterie en Méditerranée

- traite orientale