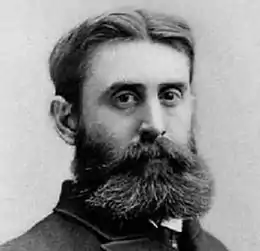

Benjamin B. Warfield

Benjamin Breckinridge Warfield ( - ) est le directeur du Séminaire théologique de Princeton de 1887 à 1921. De nombreux presbytériens conservateurs le considèrent comme le dernier des grands Théologiens de Princeton avant la scission de 1929 où est formé le Séminaire théologique de Westminster et l'Église Presbytérienne Orthodoxe.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) Princeton |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour |

|---|

Jeunesse

Benjamin Warfield est né à côté de Lexington dans le Kentucky le 5 novembre 1851, fils de William et Mary Cabell (Breckinridge) Warfield qui venaient de Virginie.

Son grand-père maternel est le pasteur presbytérien Robert Jefferson Breckinridge (1800-1871), le fils de John Breckinridge, un sénateur américain et ministre de la justice. L'oncle de Warfield est le quatorzième vice-président américain John C. Breckinridge, et un général confédéré durant la Guerre de Sécession.

Éducation

Comme de nombreux enfants de famille aisée, Warfield reçoit une éducation privée. Warfield entre à l'Université de Princeton en 1868 et en sort en 1871 diplômé avec les honneurs.

Bien que Warfield étudie les mathématiques et les sciences à l'université, c'est durant un voyage en Europe qu'il décide d'étudier la théologie, surprenant ainsi ses plus proches amis. Il entre au Séminaire théologique de Princeton en 1873 dans le but de devenir un ministre du culte presbytérien. Il est diplômé en 1876.

Pastorat

Pendant une courte période, il prêche dans des églises presbytériennes à Concord dans le Kentucky et à Dayton dans l'Ohio comme pasteur remplaçant- la dernière église lui proposant de devenir son pasteur (proposition qu'il refuse). À la fin de 1876, juste après son mariage, Warfield et son épouse partent en Allemagne où il étudie sous le professorat de Ernst Luthard et Franz Delitzsch. Warfield est le pasteur assistant à la première église presbytérienne de Baltimore dans le Maryland pendant une courte période. Il devient un instructeur au Western Theological Seminary, qui est aujourd'hui le Séminaire théologique de Pittsburgh.

Sa passion est de combattre l'élément libéral dans le presbytérianisme et la chrétienté en général.

Mariage

En août 1876, Warfield se marie avec Annie Pierce Kinkead. Juste après, ils visitent l'Allemagne. Annie est paralysée. Benjamin Warfield la soigne jusqu'à sa mort en 1915. Ils n'ont pas d'enfants.

On ne sait pas encore aujourd'hui ce qui provoqua sa paralysie. Certains pensent que cela a été provoqué par un désordre d'ordre mental.

Princeton

En 1887, Warfield reçoit le poste de Charles Hodge au séminaire théologique de Princeton où il succède au fils de Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge, poste qu'il conserve jusqu'à sa mort.

Warfield est considéré comme le dernier des "théologiens de Princeton", longue lignée de théologiens calvinistes traditionalistes ayant enseigné à Princeton.

Darwinisme

Warfield croit dans le récit de la création donnée dans la Bible. Dans son article sur la vie religieuse de Charles Darwin, écrit-il comment la doctrine de Darwin sur l'évolution directement expulsé croyance chrétienne de Darwin. Warfield écrit : « Comment ça fonctionne, ce faisant, il n'est pas difficile de retracer faiblement .... Mais la Genèse est une partie intégrante de l'Ancien Testament, et avec la vérité et l'autorité de l'Ancien Testament la vérité et l'autorité du christianisme lui-même est indissolublement lié. Ainsi, la doctrine de l'évolution une fois chaleureusement adoptée par lui (Darwin) a progressivement sapé sa foi, jusqu'à ce qu'il rabatte le christianisme entier comme une illusion non prouvée. »

Warfield continue de comparer Darwin à l'autre Charles, à savoir Charles Hodge, qui, quand les ombres de la mort autour de lui, a augmenté dans l'esprit à son auto morts à des choses plus élevées, en répétant à ses proches autour de lui les paroles réconfortantes d'un espoir sublime : « Pourquoi devriez-vous pleurer pour être absent du corps est d'être avec le Seigneur, d'être avec le Seigneur, c'est de voir le Seigneur, de voir le Seigneur, c'est être comme Lui. »

Mouvement de sanctification

Warfield s’oppose vigoureusement à toute l’approche du mouvement de sanctification, prélude au Pentecôtisme, en raison de deux de ses doctrines hérités du méthodisme : l'arminianisme (fondée sur le libre-arbitre de l'Homme) et la perfection chrétienne (capacité de l'Homme transformé par l'Esprit-saint à échapper, au moins temporairement, dès ici-bas à l'emprise du péché, idée taxée de semi-pélagianisme)[1].

Influence et héritages

Au même titre que Abraham Kuyper et Herman Bavinck, Benjamin Warfield est reconnu comme étant une des principales influences dans la pensée de Cornelius Van Til en ce qui concerne le domaine de l'apologétique.

Écrits

Les ouvrages de Warfield sont en anglais et ne sont pas traduit en français.

Voici les ouvrages les plus connus:

- The Lord of Glory : A Study of the Designations of Our Lord in the New Testament with Especial Reference to His Deity, Londres : Hodder and Stoughton, 1907

- Counterfeit Miracles, New York : C. Scribner's — The Thomas Smyth lectures for 1917-1918, delivered at the Columbia Theological Seminary, Columbia, Caroline-du-Sud, October 4-10, 1917, modern edition: Edinburgh: Banner of Truth, 1918 (ISBN 0-85151-166-X)

- Calvin and Calvinism, New York ; Londres : Oxford University Press, 1931

- Samuel G. Craig, The Inspiration and Authority of the Bible, introduction par Cornelius Van Til, Philadelphie : Presbyterian and Reformed, 1948

- Samuel G. Craig, Biblical and Theological Studies, Philadelphie : Presbyterian and Reformed, 1952

Annexes

Bibliographie

- Cousar, R. W., Benjamin Warfield: His Christology and Soteriology, PhD thesis, Edinburgh University, 1954.

- McClanahan, James S., Benjamin B. Warfield: Historian of Doctrine in Defense of Orthodoxy, 1881-1921, PhD thesis, Union Theological Seminary in Virginia, 1988.

- Warfield Commemoration Issue, 1921-1971, The Banner of Truth, no. 89 (Feb. 1971).

Notes et références

- M. R. Haddad, The Mystical theology of Jessie Penn-Lewis (1861-1927), Thèse de doctorat de l’Université de Durham, Durham University, 2005, accessible en ligne : http://etheses.dur.ac.uk/2708, p. 118

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « B. B. Warfield » (voir la liste des auteurs).

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :