Barrage de mines de la mer du Nord

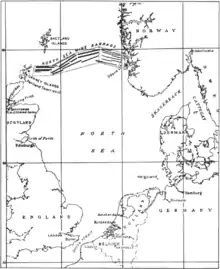

Le barrage de mines de la mer du Nord, également connu sous le Barrage du Nord, était un grand champ de mines mouillé à l'est des îles Orcades jusqu'en Norvège par la marine des États-Unis (aidé par la Royal Navy) au cours de la Première Guerre mondiale. L'objectif était de limiter les mouvements des sous-marins allemands depuis leurs bases en Allemagne vers les voies maritimes de l'Atlantique qui ravitaillaient les îles Britanniques. Le contre-amiral Lewis Clinton-Baker (en), commandant de la force de mouillage de mines de la Royal Navy à l'époque, décrivait le barrage comme le «plus grand mouillage de mines dans l'histoire du monde »[1]; mais de plus grands champs contenant plus de mines furent posées au cours de la Seconde Guerre mondiale[2].

Origine du barrage

L'idée d'un barrage de mines dans la mer du Nord avait d'abord été proposée à l'été 1916 par l'amiral Reginald Bacon (en) et avait été approuvée lors de la conférence navale alliée du . La Royal Navy — et en particulier l’amiral Beatty, alors commandant en chef de la Grande Flotte — était sceptique quant à la validité de l'opération et ne pensait pas que l’immense effort de logistique et de fabrication qui était nécessaire fût justifié. Un champ de mines dans la mer du Nord exigerait de miner les eaux sur une profondeur de 270 m (900 pieds) alors qu’aucun champ de mines n’avait été mis en œuvre en mer à plus de 91 m (300 pieds) de profondeur jusqu’alors[1]. Il était estimé que le champ de mines dans la mer du Nord exigerait 400 000 mines ancrées conventionnelles. Une mine "antenne" développée en juillet 1917 était efficace jusqu’à la profondeur maximale supposée des sous-marins de 61 m (200 pieds); et 100 000 de ces nouvelles mines Mk 6 seraient suffisantes pour former le barrage de mines de la mer du Nord[3].

Les États-Unis étaient d’autant plus enthousiastes au sujet de l'opération que la perte de convois transatlantiques était une préoccupation domestique majeure et que ce plan leur permettait de jouer un rôle actif dans la lutte, tout en faisant jouer leur puissance industrielle et en risquant un minimum de vies américaines. Le secrétaire adjoint à la Marine Franklin D. Roosevelt appela directement le président Woodrow Wilson[4] pour surmonter l'opposition au projet du vice-amiral William Sims, qui commandait toutes les forces navales américaines en Europe[5]. L'US Navy passa une commande pour les mines Mk 6 en octobre 1917, 24 000 000 m (80 000 000 pieds) de câble d'acier nécessaire pour amarrer les mines au fond marin. Le contrat de 40 millions de dollars fut partagé entre 140 fabricants et plus de 400 sous-traitants. Tous les composants de mines autres que les câbles métalliques, les explosifs et les circuits détonants furent fabriqués par des constructeurs automobiles de Detroit[6]. Huit bateaux à vapeur civils furent convertis en mouilleurs de mines, et 24 cargos, naviguant à la cadence de deux ou trois voyages par semaine, étaient nécessaires pour transporter les composants des mines aux centres d'assemblage en Écosse[1].

Objectifs

L'objectif était d'empêcher les sous-marins d'opérer dans l'Atlantique Nord et de s'attaquer au trafic transatlantique. Un barrage similaire avait déjà été placé en travers de la Manche, qui avait détourné les sous-marins vers le nord autour de l'Écosse. Le barrage de mines de la mer du Nord avait pour but de fermer cette route alternative, et également de rendre difficile l'approvisionnement des Uboote.

La mine Mark 6

La mine Mk 6 était une sphère en acier de 86 cm (34 pouces) de diamètre contenant une chambre de flottaison et 140 kg (300 livres) de TNT[7]. Chaque mine était constituée de deux demi-sphères en acier soudées entre elles. Une charge explosive de Toxyl, mélange de 60 % de trinitroxylène (TNX) avec 40 % de TNT, était moulée dans l'hémisphère inférieur. Le Toxyl était utilisé parce que l’armée de terre des États-Unis contrôlait la production américaine de TNT et ne fournissait pas les quantités suffisantes pour le barrage de mines naval[6].

Pour le transport, la mine reposait au sommet d'un cube d’ancrage (crapaud) en acier d'environ 76 cm (30 pouces) de côté et possédait des roues permettant à l'ensemble d’être déplacé par un système de rails à bord des mouilleurs de mines. La mine était reliée à sa boîte d'ancrage de 360 kg (800 livres) par un câble d'amarrage enroulé sur une bobine[1]. La profondeur de la mine en dessous de la surface de l'eau était contrôlée en permettant au câble d'amarrage en acier de se dérouler de sa bobine, alors que la mine était larguée par le mouilleur de mines, jusqu’à ce qu’un capteur suspendu sous l'ancre ne touchât le fond. Le capteur verrouillait la bobine du câble de sorte que le socle d'ancrage chutant tirait la mine flottante au-dessous de la surface, et le flotteur déployait l'antenne au-dessus de la mine[1]. Chaque mine disposait de deux dispositifs hydrostatiques de sécurité destinés à la neutraliser si elle se détachait de son câble d’amarrage et remontait à la surface. La première était un interrupteur ouvert dans le circuit de détonation qui était fermé par la pression hydrostatique. Le second était un ressort éloignant le détonateur à distance de la charge explosive lorsqu’il n’était plus comprimé par la pression hydrostatique. Les mines étaient conçues pour être inactives à des profondeurs de moins de 7,6 m (25 pieds)[6].

Chaque mine contenait une pile sèche avec un circuit détonant électrique pouvant être activé par l'une des cinq fusées en parallèle. Quatre de ces fusées étaient les cornes traditionnelles dans l'hémisphère supérieur de la mine. Chaque corne contenait une ampoule de verre remplie d'électrolyte fermant un circuit ouvert si elle était cassée par la flexion de la corne de métal mou[6]. La cinquième et nouvelle fusée était une antenne de fil de cuivre, avec un flotteur destiné à la déployer au-dessus de la mine. La coque en acier d'un navire touchant l'antenne de cuivre formerait une pile électrique, et l'eau de mer agirait comme un électrolyte fermant le circuit avec une plaque de cuivre isolée à la surface de la mine pour actionner un relai détonant à l'intérieur de la mine[8]. La sensibilité du relais était initialement réglé pour fermer le circuit détonant entre 25 et 40 millivolts. Le Bureau de l'artillerie, par la suite, accrut sa sensibilité entre 10 et 25 millivolts, mais elle fut plus tard réajustée sur la base de l'expérience sur le terrain[9].

Pour la sécurité lors de la mise en place (mouillage), chaque mine avait cinq interrupteurs de sécurité à ressort séparés dans le circuit détonant, maintenus ouverts par des pastilles de sel qui prenaient environ 20 minutes pour se dissoudre dans l'eau de mer après la mise à l'eau par le navire mouilleur de mines[1]. L’autonomie de la batterie pour le circuit de détonant était estimée suffisante pour la rendre active pendant plus de deux ans[10].

Pose

.jpg.webp)

Le barrage de mines constituait une barrière de 370 km (200 milles marins; 230 miles) de long et 24 km (13 milles marins, 15 miles) à 56 km (30 milles marins, 35 miles) de large[11]. Il était divisé en une zone B, au large de la côte est des Orcades, une zone C, près de la côte norvégienne entre Utsira et Bergen, et une zone A, centrale, la plus longue, reliant les deux zones côtières entre 0° 50' Ouest et 3° 10' Est. La Royal Navy posa des mines dans les zones B et C alors que la marine américaine minait la zone A. La Royal Navy a laissé un canal de 16 km (8,7 milles marins, 10 miles) ouvert à la navigation adjacent aux Orcades, et aucune mine ne fut posées dans les eaux territoriales norvégiennes[12].

La force de minage américaine de la mer du Nord était commandée par le contre-amiral Joseph Strauss (en) à bord du navire amiral de la flotte de l'Atlantique, l’USS Black Hawk (en). Strauss était un spécialiste de l’artillerie et avait été chef du Bureau de l'artillerie de 1913 à 1916. La première escadre de minage, sous le commandement du capitaine Reginald R. Belknap (en), fut assemblée à Inverness, en Écosse en juin 1918. Au cours des cinq mois suivants, ces navires ont mouillé 56 571 des 70 177 mines posées pour former le barrage de mines de la mer du Nord[3].

Seuls les deux plus petits des huit paquebots convertis pour poser le barrage restèrent commissionnés pour des opérations de pose de mines classiques. L’USS Shawmut, montré sur la photo en train de poser des mines du barrage de la mer du Nord, fut coulé 23 ans plus tard lors de l'attaque sur Pearl Harbour après avoir été rebaptisé Oglala.

_laying_mines_in_North_Sea_1918.jpg.webp)

- USS San Francisco (en) (ancien croiseur protégé converti en 1911 pour transporter 170 mines) (navire amiral)[1]

- USS Baltimore (en) (ancien croiseur protégé converti en 1915 transportaient 180 mines)[1]

- USS Aroostook (en) (ex-paquebot Bunker Hill transportait 320 mines sur un pont)[1]

- USS Shawmut (ex-paquebot Massachusetts transportait 320 mines sur un pont)[1]

- USS Canandaigua (en) (ancien cargo El Siglo transportait 830 mines sur 3 ponts)[1]

- USS Roanoke (en) (ancien cargo El Dia de la Southern Pacific transportait 830 mines sur 3 ponts)[1]

- USS Canonicus (en) (ancien cargo El Cid de la Southern Pacific transportait 830 mines sur 3 ponts)[1]

- USS Housatonic (en) (ancien cargo El Rio de la Southern Pacific transportait 830 mines sur 3 ponts)[1]

- USS Saranac (en) (ex-paquebot Hamilton transportait 612 mines sur 2 ponts)[1]

- USS Quinnebaug (en) (ex-paquebot Jefferson transportait 612 mines sur 2 ponts)[1]

Le barrage de mines se composait de 18 rangées de mines disposées dans la direction est-ouest. Dix rangées de mines étaient posées à une profondeur de 24 m (80 pieds) pour être déclenchées par les bâtiments circulant en surface. Les sous-marins immergés étaient ciblés par quatre rangées de mines à 49 m (160 pieds) de profondeur et quatre autres lignes immergées à 73 m (240 pieds). Depuis Utsira, qui est légèrement au nord des Orcades, l'alignement des champs de mines de la zone centrale A obliquait dans la direction est-nord-est à partir des Orcades. Lorsque cela était possible, la longitude était déterminée à partir d'un câble calibré tendu près d’un point de repère et déroulé d’une bobine de corde à piano de 230 km (140 miles) de long placées à bord de l'un des croiseurs qui guidaient la flottille de mouillage. La latitude était vérifiée à partir de l'élévation du soleil lorsque les conditions atmosphériques le permettaient.

Le barrage nécessita de multiples missions, appelées « excursions », pour poser des rangées parallèles de mines dans la mer du Nord entre la Norvège et les Orcades. L’escadron de minage no 1 (Mine Squadron One) effectua 13 sorties de deux jours de mouillage de mines. Il posait des rangées parallèles de mines en naviguant en colonnes distantes de 460 mètres (500 yards), le dernier bateau de chaque colonne larguait une mine tous les 91 mètres (100 yards)[9]. Lorsqu’un mouilleur de mines avait épuisé son stock de mines, un autre mouilleur de mines de la colonne se laissait glisser en dernière position pour continuer la séquence de minage. Les mouilleurs de mines étaient précédés par des destroyers de la Marine royale nettoyant les mines et chassant les sous-marins ennemis. Une force de protection, constituée d’escadrons de croiseurs avec des cuirassés de la Royal Navy, manœuvrait à proximité pour défendre la formation de mouillage, mais aucun navire de guerre de surface allemand ne tenta de les engager. Des bouées temporaires étaient larguées pour marquer le point d’arrêt d'une mission de minage pour éviter de laisser un vide avec le début de « l’excursion » suivante. Ces bouées étaient potentiellement susceptibles d'être déplacées par des tempêtes ou des actions de l'ennemi[1].

Trois à cinq pour cent des nouvelles mines mouillées en mer du Nord explosaient dès leur armement (pastilles de sel dissoutes). Les hydrophones détectaient des détonations prématurées pendant une semaine après leur mouillage. Ces détonations prématurées furent initialement attribuées à l'activation des circuits de détonation de la fusée de la corne par l'eau de mer s'infiltrant dans les mines, et l'espacement entre les mines fut augmenté, passant de 76 m (250 pieds) pendant la première mission de mouillage à 91 m (300 pieds) pendant les missions suivantes afin de minimiser les dommages causés à une mine par l'explosion d’une mine voisine. Environ un pour cent des mines déployées au cours de la première mission se détacha de ses amarres et s'échoua en Norvège sous un mois. Les mines déployées durant les onze dernières missions avaient des ressorts installés sur le point d'attache du câble d'amarrage pour amortir les efforts exercés par les vagues pendant les tempêtes. Les détonations prématurées augmentèrent de 14 % pour la quatrième mission de mouillage, parce que certaines mines avaient été assemblées avec les réglages des relais de fusée d'antenne plus sensibles par le Bureau de l’artillerie. La cinquième mission de mouillage fut interrompue lorsque 19 % des mines explosèrent prématurément. Le USS San Francisco identifia comme cause majeure des détonations prématurées la sensibilité d’un relais, lors d'un essai comparatif sur le terrain, le 12 août. Des enquêtes ultérieures mirent en évidence des dépôts de sulfate de cuivre causés par la corrosion de l'antenne, ce qui créait un faible courant électrique augmentant la probabilité d’activation du relais lors des accélérations dues aux ondes de choc lorsque des mines situées à proximité explosaient. Les détonations prématurées chutèrent à un niveau compris entre quatre et six pour cent lorsque la sensibilité fut ajustée à un niveau de 30 à 45 millivolts pour les mines posées lors des cinq dernières sorties de mouillage[9].

Succès du barrage

Les problèmes d'approvisionnement et des difficultés techniques causèrent des retards. Les opérations de mouillage de mines supplémentaires prévues pour achever le barrage furent annulées lorsqu’il fut reconnu que la fin prochaine des hostilités approchait. La treizième excursion de mouillage eut lieu le . La conception du champ de mines faisait qu'il y avait en théorie 66 % de chances qu’un sous-marin en surface déclenchât une mine et 33 % de chance pour un sous-marin en plongée[13]. Sur la base du nombre de mines effectives observées en nettoyant le barrage, les chances réelles furent réévaluées comme étant plus proches de 20 % pour un sous-marin en surface et de 10 % pour un sous-marin en plongée. Comme les dernières mines furent posées seulement quelques jours avant la fin de la Première Guerre mondiale, il est impossible d'évaluer la réussite du barrage. Certains soutiennent que le champ de mines était une cause majeure de la baisse du moral de la Marine impériale allemande durant les derniers mois de la guerre, tandis que d'autres suggèrent que l'Allemagne balayait facilement des chenaux sûrs à travers l’immense, et non surveillé, champ de mines[5].

Les statistiques officielles sur les sous-marins allemands perdus, compilées le , créditaient le barrage de mines de la mer du Nord de la destruction certaine de quatre sous-marins, la destruction probable de deux autres, et la destruction possible des deux autres[1].

- : SM UB-12 (en) – inconnu - peut-être coulé par le barrage de mines de la mer du Nord[14]

- : SM U-92 (en), présumé coulé par la zone B du barrage de mine de la mer du Nord[14] (confirmé en 2007)[15]

- SM UB-127 (en), coulé par la zone B du barrage de mine de la mer du Nord[14]

- : SM U-156 (en), coulé par la zone A du barrage de mine de la mer du Nord[14]

- : SM U-102 (en), présumé coulé par la zone B du barrage de la mine de la mer du Nord[14] (confirmé en 2006)[16]

- : SM UB-104 (en), par la zone B du barrage de mine de la mer du Nord[14]

- : SM UB-113 - inconnu - peut-être coulé par le barrage de mines de la mer du Nord[14]

- : SM UB-123, coulé par la zone A du barrage de mine de la mer du Nord[14]

Huit autres bateaux sont connus pour avoir été endommagés par les mines, et certains membres du personnel de l'Amirauté présumèrent que le champ de mines pourrait être responsable de la perte de cinq sous-marins ennemis qui disparurent sans explication[1].

Déminage

La participation des États-Unis à l'effort de déminage fut supervisée par le contre-amiral Strauss à bord du navire de maintenance Blackhawk à partir duquel il avait commandé le mouillage de mines. Les remorqueurs Patapsco (en) et Patuxent (en) remorquaient les sémaques en bois Red Rose et Red Fern de l’Amirauté pour mener le premier essai de nettoyage en décembre. Le déminage fut accompli en suspendant un câble en dents de scie entre deux bateaux naviguant sur un parcours parallèle. Lorsque maintenu sous la surface par des dispositifs appelés « plongeurs », le câble pouvait accrocher les orins des mines flottantes dessus de leurs crapauds. Si le fil dentelé séparait la mine de son orin, la mine faisait surface et était détruite par des tirs de canon. Les sémaques nettoyèrent et détruisirent six mines avant que l'hiver ne stoppât les travaux en mer. L'hiver fut consacré à tester un dispositif de protection électrique pour réduire le risque de toucher les antennes de mines avec des navires à coque en acier. Le Patapsco et le Patuxent testèrent le dispositif de protection en déminant 39 mines en mars[17]. La force de déminage de la Royal Navy impliqua 421 vaisseaux manœuvrés par 600 officiers et 15 000 hommes du 1er avril au [18].

Douze dragueurs de mines de classe Lapwing et 18 chasseurs de sous-marins étaient disponibles pour le premier passage de routine des dragueurs de mines américains le . Le premier passage d’une durée de deux jours permit de supprimer 221 mines, Strauss demanda plus de navires dans l'espoir de supprimer le barrage durant l’été. Vingt chalutiers de l’Amirauté avec des équipages américains, seize autres dragueurs de mines de classe Lapwing et un autre navire de réparation le Panther (en) furent placés sous son commandement. Le Panther fut chargé du support des chalutiers William Ashton, Thomas Blackhorne, Thomas Buckley, Richard Bulkeley, George Burton, Pat Caharty, William Caldwell, George Clarke, John Clay, George Cochrane, John Collin, William Darnold, Sam Duffy, John Dunkin, John Fitzgerald, John Graham, Thomas Graham, Thomas Henrix, William Johnson, Thomas Laundry et des chasseurs de sous-marins SC- 37 (en), 38 (en), 40 (en), 44 (en), 45, 46, 47, 48 (en), 95, 110, 164, 178, 181, 182, 206, 207, 208, 254, 256, 259, 272, 329, 354 et 356. Le Blackhawk lui fournit la maintenance des grands navires opérant en six divisions[19].

%252C_USS_SC-25%252C_USS_SC-45%252C_USS_SC-356%252C_USS_SC-47%252C_and_USS_SC-40.jpg.webp)

- Division Mine 1 : Turkey (en), Robin (en), Quail (en), Kingfisher (en), Finch (en), Falcon (en)

- Division Mine 2 : Eider (en), Pelican (en), Bobolink (en), Woodcock (en), Rail, Teal (en), Seagull (en), Swallow (en)

- Division Mine 3: Oriole (en), Auk (en), Heron (en), Sanderling (en), Chewink (en), Tanager (en)

- Division Mine 4 : Thrush (en), Avocet (en), Grebe, Curlew (en), Cormorant (en), Mallard (en)

- Division Mine 5: Lark (en)Lark (en), Swan (en), Widgeon (en), Whippoorwill (en), Flamingo (en)

- Division de balisage: Osprey (en), Patapsco, Patuxent, Lapwing (en), Penguin (en)

Les difficultés avec la procédure de nettoyage venaient des orins qui s'emmêlaient dans les plongeurs attachés aux câbles. Le dispositif de pilotage des câbles était souvent perdu si la mine explosait et coupait les câbles. Environ un tiers des navires furent endommagés par l'explosion de mines. Deux hommes furent tués dans des incidents distincts alors qu'ils tentaient de faire charger à bord des mines à bord pour dégager les plongeurs emmêlés. On avait supposé que les dispositifs de sécurité hydrostatiques de mines Mk 6 permettraient de minimiser les risques de cette procédure, mais les pertes de plongeurs augmentèrent lorsque le manque de fiabilité de ces dispositifs de sécurité fut reconnu. Les conséquences du déminage, initiées par la destruction d'une mine, pouvait provoquer la détonation d’une mine non détectée près de l'un des dragueurs de mines et était une autre source de dommages. Une partie de ce déminage fut attribué à l'accélération de la dégradation de l'armature du relais de la fusée de l’antenne ou à l’infiltration de l'eau de mer dans les mines endommagées plutôt qu’à la détonation normale des explosifs. Les dragueurs de mines étaient parfois en mesure de continuer à déminer en continu, mais les chalutiers étaient moins durables. Sept hommes se noyèrent lorsque le Richard Bulkeley fut coulé par une détonation d’une mine le 12 juillet. Strauss mis fin à l’utilisation des chalutiers comme bâtiment de déminage, mais en conserva six pour le transport des plongeurs de rechange vers les dragueurs de mines lorsque les câbles étaient détruits par l'explosion de mines. Les treize chalutiers restants retournèrent à l'Amirauté. Les navires les plus endommagés furent réparés, mais le SC-38 fut déclaré irréparable. Trois autres hommes de la force de déminage furent tués dans des accidents individuels avant que Strauss ne déclara que le barrage était nettoyé le [20]. Les démineurs ne trouvèrent qu'environ 25 à 30 % des mines posées un an plus tôt[21]; ils supposèrent que les autres avaient soit vu leur orin se briser, soit avaient coulé au fond, ou avaient été détruites par des explosions prématurées. Strauss fut fait chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges pour ses efforts[1]; mais des doutes quant à l'efficacité de l'effort de déminage persistèrent jusqu’au XXIe siècle[2].

Conséquences après guerre

Comme 1919 tirait à sa fin, le début de l'hiver força à suspendre le déminage systématique des mines flottantes à orin, mais la Royal Navy reprit ses opérations de déminage au printemps suivant, en continuant à déminer les zones de pêche, et maintenait un destroyer en patrouille pour traquer les mines à la dérive[18]. Les pertes de navires civils causés par les mines en mer du Nord continuèrent; l'origine de la mine, dans ces cas, était souvent difficile à déterminer. En octobre 1919, une vingtaine de membres d'équipage se noyèrent lorsque le bateau à vapeur suédois Hollander coula quelques minutes après avoir heurté une mine[22]; le paquebot Kerwood heurta une mine et coula le 1er décembre de la même année[23].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « North Sea Mine Barrage » (voir la liste des auteurs).

- Belknap, Reginald Rowan The Yankee mining squadron; or, Laying the North Sea mining barrage (1920) United States Naval Institute p. 5,15,18-22,27-36,43-47,56,82-83,101&108

- « Munitions Contamination of Marine Renewable Energy Sites in Scottish Waters »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), QinetiQ (consulté le )

- « The North Sea Mine Barrage », The Great War Society (consulté le )

- « Early Political Career », Roosevelt Institute (consulté le )

- Potter and Nimitz Sea Power (1960) Prentice-Hall p. 470

- Daniels, Josephus The Northern Barrage and other Mining Activities (1920) Government Printing Office p. 20,47-58

- Campbell, John Naval Weapons of World War II (1985) Naval institute Press (ISBN 0-87021-459-4) p.167

- « Mineman Memories », Derek S. Hartshorn (consulté le )

- Daniels, Jesephus The Northern Barrage and other Mining Activities (1920) Government Printing Office p. 105-120

- Daniels, Josephus The Northern Barrage and other Mining Activities (1920) Government Printing Office p.26

- « The Great North Sea Mine Barrage », American Heritage (consulté le )

- Daniels, Josephus The Northern Barrage and other Mining Activities (1920) Government Printing Office pp.38&121

- Daniels, Jesephus The Northern Barrage and other Mining Activities (1920) Government Printing Office p. 125

- Tarrant, V.E. The U-Boat Offensive 1914-1945 (1989) (ISBN 1-85409-520-X) p. 76

- Koerver, Hans Joachim. Room 40: German Naval Warfare 1914-1918. Vol II., The Fleet in Being (Steinbach, Germany: LIS Reinisch, 2009).

- « U-102 » (consulté le )

- Davis, Noel, LT, USN Sweeping the North Sea Mine Barrage (1919) p. 15-18

- « STATEMENT of the FIRST LORD OF THE ADMIRALTY Explanatory of the NAVY ESTIMATES, 1919-1920 », Naval-History.Net (consulté le )

- Davis, Noel, LT, USN Sweeping the North Sea Mine Barrage (1919) pp.19,27&94-95

- Davis, Noel, LT, USN Sweeping the North Sea Mine Barrage (1919) p. 5,50-51&76-77

- (en) Arnd Bernaerts, Climate change & naval war : a scientific assessment, Victoria, B.C, Trafford, , 326 p. (ISBN 978-1-412-04846-0, lire en ligne), p. 285-290

- Launceton, Australia Examiner 28 October 1919 p. 5

- United Nations REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS Vol VII p. 199-203

Voir aussi

- Barrage d'Otrante

- Barrage du Nord, barrage de la Seconde Guerre mondiale