Bête de l'Apocalypse

La Bête de l'Apocalypse, (τὸ Θηρίον (tò thēríon) en grec ancien) est une figure de l'eschatologie chrétienne qui apparait dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, en écho à la Vision des quatre bêtes du Livre de Daniel.

L'auteur de l'Apocalypse, qui écrit sous le règne de l'empereur Domitien, décrit successivement deux bêtes affidées à Satan — l'une issue de la mer, l'autre issue de la terre pour seconder la première — qui symbolisent l'oppression du pouvoir romain idolâtre et les moyens qu'il déploie à cette fin.

Cette figure a fait l'objet de multiples interprétations au cours de l'histoire.

Dans le christianisme

L'auteur de l'Apocalypse de Jean décrit, au chapitre 13, successivement deux bêtes : l'une est issue de la mer, à laquelle Satan, partiellement vaincu par l'archange Michel, a délégué son pouvoir ; l'autre est issue de la terre afin de seconder la première[1] à laquelle elle est asservie et dont elle est une pâle réplique[2]. Ce couple de bêtes fait écho au tandem marin-terrestre Leviathan-Béhémot[1] présent dans la littérature judaïque plus ancienne[3].

La bête émergée des eaux reprend de manière synthétique les quatre bêtes de la vision de Daniel[4] qui représentent dans ce livre composé vers le milieu du IIe siècle av. J.-C. les quatre empires babylonien, perse, mède et grec[5]. Possédant sept têtes et — tout comme la quatrième bête de Daniel[5] — dix cornes, elle représente un système politique dont le pouvoir, conféré par Satan, s'étend sur tous les hommes qui y adhèrent en recevant la « marque de la bête ». Cette marque, le « Nombre de la Bête » généralement associé au nombre 666 ou 616 suivant les textes[6], s'impose à ses sujets dans sa dimension idéologique mais aussi économique puisque « personne ne [peut] acheter ni vendre s'il n'a pas la marque », attestant de l'ancrage du propos dans le cadre de la domination de la Rome impériale du Ier siècle[5]. L'auteur de l'Apocalypse conteste radicalement à cette bête assoiffée de pouvoir et de sang sa prétention blasphématoire au statut divin[5].

Cette première bête dont le trait essentiel est la violence et qui symbolise donc l'Empire romain idolâtre[7], est secondée par une bête venue de la terre, qualifiée de pseudo-prophète[2] et chargée d'entretenir le culte de la première, symbolisant peut-être les clergés chargé des cultes impériaux[1].

Apocalypse de Jean : chapitre 13

Les deux bêtes décrites dans l'Apocalypse — un texte que l'exégèse contemporaine date des dernières années du règne de Domitien qui meurt en 96[8] — font partie d'un ensemble de visions attribuées par la tradition chrétienne à un certain Jean — souvent assimilé à la fois à l'apôtre et au rédacteur de l'évangile — reclus sur l'île de Patmos[9], et figurent dans le chapitre 13 du texte :

La bête de la mer

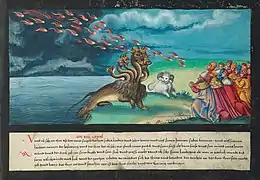

Tenture de l'Apocalypse, XIVe, château d'Angers.

« 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.

2. La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.

3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.

4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?

5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.

6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.

7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.

8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.

9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! »

La bête de la terre

Tenture de l'Apocalypse, XIVe, château d'Angers.

« 11.Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon.

12. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.

13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.

14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait.

15. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués.

16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,

17. et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. »

Interprétations exégétiques et eschatologiques

Des exégètes voient généralement dans cette Bête le symbole de tout pouvoir qui s'oppose à Dieu et à ses commandements à travers le monde, à travers les siècles.

Par exemple, les premières communautés chrétiennes connaissent des épisodes sporadiques de persécutions plus ou moins sévères par les autorités de l’Empire romain, qui tendent à s'intensifier au tournant du IVe siècle, et la tradition chrétienne identifie régulièrement la première Bête à l'un ou l'autre empereur romain, voire - à l'instar de l'Oecumenius - ses sept têtes à sept d'entre eux : Néron, Domitien, Trajan, Sévère, Dèce, Valérien et Dioclétien[10].

À plusieurs reprises, Luther assimile la papauté à différentes figures de l'apocalypse johanique, considérant notamment le pape comme la « Bête de l'abîme »[11]. Dans les illustrations que Lucas Chranach fait de la version Nouveau Testament donnée par le réformateur, il représente la Bête de l'Apocalypse couronnée d'une triple tiare qui évoque sans hésitation possible le pape[12].

Au XXe siècle, dès la fin des années trente, des théologiens et philosophes chrétiens identifient la croissance du mal à la Bête de l'Apocalypse ; l'Allemagne nazie et son Führer y sont régulièrement identifiés[13] et, par exemple, après le pacte germano soviétique d'août 1939, Jacques Maritain identifie tant le nazisme et que le stalinisme comme la révélation du « vrai visage » de la Bête[14]. On trouve de telles analyses à partir des années 1954-55 dans différentes revues catholiques anti-modernistes, telle La Pensée Catholique, qui — se cristallisant autour de la question des idéologies athées — revisitent l'histoire temporelle à l'aune d'un combat eschatologique entre Dieu et Satan, dont la démocratie révolutionnaire est une marque qui prend la figure de la Bête[15].

Notes et références

- Cristian Badilita, Métamorphoses de l'antichrist chez les Pères de l'Église, Beauchesne, , 557 p. (ISBN 978-2-7010-1454-8, présentation en ligne), p. 84-85

- Jean-Pierre Prévost, Les symboles de l'Apocalypse, Bayard, (ISBN 978-2-227-48329-3), p. 48

- Dans la littérature vétérotestamentaire et intertestamentaire ; cf. par exemple Jb 40-41, Esd 6. 49-52

- Cristian Badilita, Métamorphoses de l'antichrist chez les Pères de l'Église, Beauchesne, , 557 p. (ISBN 978-2-7010-1454-8, présentation en ligne), p. 79

- Jean-Pierre Prévost, Les symboles de l'Apocalypse, Bayard, (ISBN 978-2-227-48329-3), p. 49

- Jean-Pierre Prévost, Les symboles de l'Apocalypse, Bayard, (ISBN 978-2-227-48329-3), p. 16-17

- Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : son histoire, son écriture, sa théologie, Genève/Paris, Labor et Fides, , 547 p. (ISBN 978-2-8309-1289-0, lire en ligne), p. 415

- Raymond E. Brown (trad. de l'anglais), Que sait-on du Nouveau Testament ?, Montrouge, Bayard, , 921 p. (ISBN 978-2-227-48252-4), p. 831

- (en) Ian Boxall, Patmos in the Reception History of the Apocalypse, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-165584-5, lire en ligne), p. 118

- (en) William C. Weinrich et Thomas C. Oden, Revelation, InterVarsity Press, (ISBN 978-0-8308-1497-8, lire en ligne), p. 277

- Jean-Paul Cahn, François Knopper et Anne-Marie Saint-Gille, De la guerre juste à la paix juste : Aspects confessionnels de la construction de la paix dans l’espace franco-allemand (XVIe-XXe siècle), Presses Universitaires du Septentrion, (ISBN 978-2-7574-2119-2), p. 47

- (en) Natasha O'Hear et Anthony O'Hear, Picturing the Apocalypse: The Book of Revelation in the Arts Over Two Millennia, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-968901-9), p. 148

- (en) Catherine Wessinger, The Oxford Handbook of Millennialism, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-061194-1), p. 264

- Jean-François Muracciole et Guillaume Piketti, Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, Robert Laffont, (ISBN 978-2-221-19175-0, lire en ligne), « Eschatologie et seconde guerre mondiale », Pt471

- Andre Vauchez, Jean-Robert Armogathe, Sylvie Barnay et al., Prophètes et prophétisme, Paris, Seuil, (ISBN 978-2-02-107560-1, lire en ligne), Pt182

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Lory, « Les signes de la Fin des Temps dans l’eschatologie musulmane », sur le site de l’université Paris-Sorbonne, intervention lors de la journée d’étude annuelle de la Sorbonne sur le Millénarisme, avril 2006 (consulté le 20 juin 2010).