Atelier de poterie antique de Loyasse

L'atelier de poterie antique de Loyasse est situé dans le cimetière de Loyasse sur la colline de Fourvière, dans l'actuel 5e arrondissement de Lyon. Il est daté depuis Auguste (27 av. J.-C. - 14 apr. J.-C.) jusqu'à la fin des Antonins ; mais sa tradition italique y est assez rapidement abandonnée au profit de l'atelier de la Muette.

| Atelier de poterie antique de Loyasse | |||||

| Localisation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région française | Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes) | ||||

| Région antique | Gaule Lyonnaise | ||||

| département | Rhône | ||||

| Commune | Lyon | ||||

| Coordonnées | 45° 45′ 41″ nord, 4° 48′ 49″ est | ||||

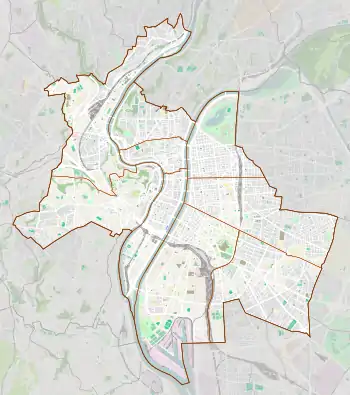

| Géolocalisation sur la carte : Lyon

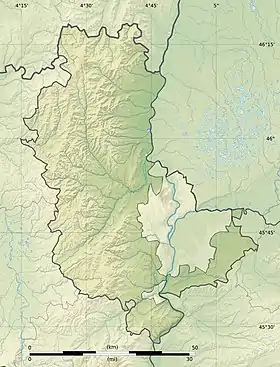

Géolocalisation sur la carte : Rhône

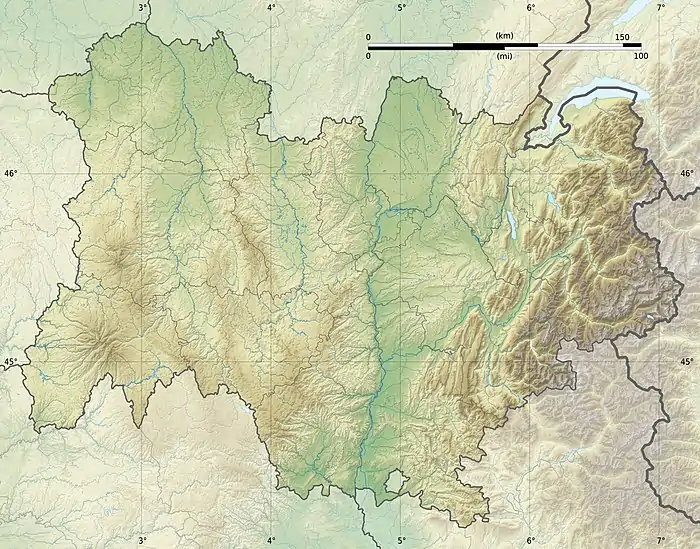

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Histoire | |||||

| Époque | de la fin du Ier siècle av. J.-C. à la fin du Ier siècle (Haut-Empire) | ||||

Le terme « Imitations de campaniennes » est utilisé pour la première fois en 1976 à son sujet.

Situation

L'atelier est situé dans le cimetière de Loyasse, 5e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Fourvière (en rive droite - côté sud - de la Saône)[1] ; un endroit inattendu puisqu'il est au sommet de la colline[2].

Découverte

Il est découvert en 1967 par l'archéologue bénévole R. Pelletier, qui a commencé une surveillance rapprochée de la masse 4 du cimetière après avoir constaté que des tessons resurgissent régulièrement à chaque inhumation. En mai 1967 il signale à Armand Desbat une grande quantité de gobelets d'Aco dans une fosse nouvellement creusée, de 2 à 2,20 m de profondeur. L'inhumation étant due le même jour, A. Desbat dispose de seulement une heure pour examiner ce site, d'une surface de 2 m2 environ - et bien sûr ne peut pas élargir la fouille à cause des parois de la tombe[2].

L'intervention doit donc se contenter d'extraire la plus grande quantité possible de matériel, qui est mis en sac sous forme de blocs d'argile et de tessons mélangés. Il n'y a donc pas de photographies, relevés, prise de niveau, sondages complémentaires ou élargissements ; chose courante dans l'archéologie de l'époque, mais qui est d'autant plus à regretter au vu de l'importance du site archéologique[3].

Cette minuscule surface de découverte ne passe pourtant pas inaperçue dans le milieu de l'archéologie, dans le contexte des fouilles de l'atelier de la Muette l'année précédente, et des traces de l'atelier de la Butte repérées en 1964[2].

La poterie n'est pas le seul artisanat du lieu : Pelletier signale en 1967 sa découverte de vestiges d'un atelier de bronzier au fond d'une tombe proche[4].

Stratigraphie

Les terrassiers (voir ci-dessus la section « Découverte ») se sont arrêtés en haut de la couche témoin, l'entaillant partiellement. Cette couche, épaisse d'une dizaine de centimètres tout au plus, repose sur un niveau d'argile stérile qui peut être le terrain naturel[n 1]. Un mélange d'argile et de sable y agglomère ensemble des petit fragments, tessons, boulettes d'argile et morceaux de tubulures, le tout si tassé qu'il est impossible de savoir si c'est un sol de circulation (comme l'indiquerait la petite taille des tessons) ou un dépotoir étalé mais compacté[2].

Au-dessus de la couche témoin se trouve un remblai à peu près stérile de 20 à 30 cm ; puis un niveau probablement d'époque claudienne (41-54 apr. J.-C.) épais, assez riche semble-t-il - pour ce qui a pu être observé dans les parois de la tombe et qui se résume à quelques tessons de céramiques à parois fines sablées[3].

La production

Vu les conditions du site, il est impossible de déterminer quel genre de céramiques prédomine dans la production de l'atelier à quelque époque que ce soit : les échantillons recueillis ne sont représentatifs que d'un dépôt particulier et non de l'atelier dans son ensemble. Tout au plus peut-on dire que l'atelier fabriquait pendant la période précoce des céramiques que l'on peut admettre comme dérivées de campaniennes mais que l'on peut tout aussi bien classer comme les premières céramiques à vernis rouge[5].

De plus les céramiques de cette époque ne forment pas tant des types de formes précisément définis, que des familles de formes[5].

Une étude (Desbat & Genin) de 1996 établit que Loyasse est bien un atelier de tradition italique[6]. Il produit des gobelets d'Aco et des « imitations » de sigillée, c'est-à-dire des céramiques à vernis argileux[7], ainsi que des skyphoï, élégantes coupes à pouciers ; des canthares ou coupes à piédestal, et des gobelets à décor clouté. Puis il est abandonné au profit de l'atelier de la Muette[8].

Les fragments qui ont pu être recueillis sur la surface des plus restreinte et dans les circonstances mentionnées plus haut, sont très petits ; ceux des céramiques fines sont souvent réduits à la taille d'un ongle. La reconstitution de pièces entières est pratiquement impossible[3].

- Fragments d'éléments de fabrication

Cales, tubulures, boulettes d'argile plus ou moins cuites[3].

- Imitations de sigillée

Quelques centaines de fragments, principalement des rebords et des pieds. Une estampille recueillie par R. Pelletier dans un autre secteur de la masse 4 du cimetière, dont l'appartenance à l'atelier a été démontrée par analyse[3].

Noter que les céramiques précoces à revêtement argileux (engobe) non grésé de couleur rouge ou noir de Loyasse, bien que leurs formes s'inspirent pour une grande part du répertoire des sigillées, ne sont pas des pré-sigillées car elles ne sont pas le résultat d'une étape technique vers la fabrication de vernis grésé : elles sont produites délibérément avec des modes de cuisson plus simples que ceux de la sigillée, et leur fabrication perdure même après l'apparition des sigillées[9]. Pour autant, elles ne sont pas systématiquement produites par des potiers gaulois[10].

- Céramiques à parois fines

1 901 fragments[3]

3 831 fragments, dont quelques-uns sont déformés par la cuisson ; et 14 fragments avec glaçure plombifère vert jaunâtre qui correspondent aussi à des gobelets d'Aco[3].

- Céramiques à parois fines et décors peignés

Petits vases globulaires ou bols, 78 tessons[3].

Dépotoir ménager à proximité

À proximité de cet atelier, les travaux d'extension du cimetière en 1970 entre le chemin de Loyasse et la montée du Bas-de-Loyasse mettent au jour une partie d'un dépotoir ménager sur le flanc sud du plateau de la Sarra, en bas de la pente. Ce dépotoir, installé vers l'an 70, a livré une grande quantité de céramiques communes et d'amphores (minimum 437 unités), avec des ossements d'animaux et des rebuts de construction. La majorité des céramiques provient de la Graufesenque ; les céramiques à vernis non grésé viennent essentiellement des ateliers de Lezoux[11] - [12].

Les céramiques de ce dépotoir ménager de Loyasse sont en majorité des Drag. 29 et aussi des Drag. 30 et Drag. 37 précoces ; et en sigillée lisse, des Drag. 16, Drag. 15/17, Drag. 18, Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 35, Drag. 36, Ritt. 8, Ritt. 9 et Ritt. 12[11].

Dates

Sur la base des céramiques qu'il a trouvées dans les masses 2 et 4 du cimetière, Pelletier donne les dates depuis Auguste (27 av. J.-C. - 14 apr. J.-C.) jusqu'à la fin des Antonins[4].

Diffusion

Contre toute apparence technique et esthétique, les céramiques des sites de la rue des Farges et du Verbe-Incarné, à Lyon, ne proviennent pas de Loyasse : les analyses ont déterminé que la composition de leur pâte est différente de celle de Loyasse, et proche de celle de la Muette. Soit l'atelier de la Muette fonctionnait plus tôt qu'on ne le pense, soit un ou des ateliers encore inconnus ont fonctionné à Lyon, probablement situés dans la vallée de la Saône[5].

Voir aussi

articles connexes

- Atelier de poterie antique de Lyon-la Muette

- Atelier de poterie antique de Lyon-la Manutention

- Atelier de poterie antique du Chapeau Rouge de Lyon

- Catégorie:Céramique romaine antique

Bibliographie

- [Bertrand 2000] Éric Bertrand, La production des céramiques à paroi fine à Lyon. Les céramiques attribuées ou apparentées à l'atelier de la Butte (typologie, chronologie et diffusion) (thèse de doctorat Histoire et Civilisation des Mondes Anciens (dir. Armand Desbat)), Université Lumière Lyon 2, (lire en ligne).

- [Dangréaux & Desbat 1987] Bernard Dangréaux et Armand Desbat, « Les amphores du dépotoir flavien du Bas-de-Loyasse à Lyon », Gallia, vol. 45, , p. 115-153 (lire en ligne).

.

. - [Desbat & Genin 1996] Armand Desbat et Martine Genin, « Les ateliers précoces et leurs productions », Gallia, no 53 « Les productions des ateliers de potiers antiques de Lyon - L'atelier de la Muette », , p. 219-241 (lire en ligne).

.

. - [Dubois 2003] Stéphane Dubois (céramologue), « Aperçu des céramiques à glaçure plombifère de l'Occident romain », Gallia Belgica - site consacré à l'archéologie antique de l'ouest de la Gaule Belgique, les cités des Ambiens (Amiens), des Atrébates (Arras), des Bellovaques (Beauvais), des Viromanduens (Saint-Quentin), des Suessions (Soissons), des Rèmes (Reims), des Morins (Thérouanne), des Ménapes (Cassel) et des Nerviens (Bavay) « Dossier n°3 », (lire en ligne).

.

. - [Genin, Lasfargues et Schmitt 1996] Martine Genin, Jacques Lasfargues et Anne Schmitt, « Les productions de l'atelier de Loyasse », Gallia, t. 53 « Les productions des ateliers de potiers antiques de Lyon », , p. 19-38 (lire en ligne).

.

. - [Genin, Lasfargues et Picon 1996] Martine Genin, Jacques Lasfargues et Maurice Picon, « Corpus des marques lyonnaises sur sigillée et imitations de sigillée », Gallia, t. 53 « Les productions des ateliers de potiers antiques de Lyon », , p. 193-213 (lire en ligne).

.

. - * [Pelletier 1967] René Pelletier, « Matériel céramique du nouveau cimetière de Loyasse (Lyon, quartier de Saint-Just) », Revue archéologique du Centre de la France, vol. 6, no 4, , p. 337-338 (lire en ligne).

.

.

Liens externes

- « Loyasse », liste des articles mentionnant l'atelier sur le portail Persée, sur persee.fr.

Notes et références

Notes

- Il aurait fallu faire des sondages pour vérifier que la couche stérile du dessous correspondait au terrain naturel, qui dans cette partie de la colline est souvent fait de bancs assez épais de limon glaciaire[3].

Références

- « Cimetière de Loyasse, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées.

- Genin, Lasfargues et Schmitt 1996, p. 19.

- Genin, Lasfargues et Schmitt 1996, p. 20.

- Pelletier 1967, p. 337.

- Desbat et Genin 1996, p. 222.

- Desbat et Genin 1996, p. 219.

- Armand Desbat, « L'atelier de gobelets d'Aco de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) », dans Lucien Rivet (éd.), Actes du congrès de Reims. 16 - 19 mai 1985, Marseille, Société française d'étude de la céramique antique en Gaule, (lire en ligne), p. 10-14.

- Dubois 2003, section 1. « Origine et prototypes ».

- Desbat et Genin 1996, p. 220.

- Desbat et Genin 1996, p. 221.

- Dangréaux et Desbat 1987, p. 115.

- Fanette Laubenheimer, Chérine Gébara et Isabelle Béraud, « Circulation des amphores et vide sanitaire, l'exemple de Fréjus », dans Fanette Laubenheimer (dir.), Les amphores en Gaule : production et circulation, Besançon, Université de Franche-Comté, coll. « Annales littéraires de l'Université de Besançon » (no 474), (lire en ligne), p. 119-122.

- Desbat 1985, p. 12.