La Graufesenque

La Graufesenque est un site archéologique sur le territoire de la commune de Millau dans le département de l'Aveyron, France.

| La Graufesenque Condatomagus | |||||

Ensemble de céramiques sigillées de La Graufesenque. | |||||

| Localisation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région française | Midi-Pyrénées (Occitanie) | ||||

| Région antique | Gaule Aquitaine | ||||

| département | Aveyron | ||||

| Commune | Millau | ||||

| Protection | |||||

| Coordonnées | 44° 05′ 47″ nord, 3° 05′ 34″ est | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Aveyron

Géolocalisation sur la carte : Midi-Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

C'est le plus important atelier de poterie de l'empire romain au milieu du Ier siècle, notamment pour la céramique sigillée.

Géographie

Situation

Le site se trouve en rive gauche (côté est) du Tarn, affluent de la Garonne et qui coule à cet endroit du nord au sud. Millau est à 1 km à l'ouest, en rive droite du Tarn. La Dourbie, affluent du Tarn, coule à 400 m au nord du site ; elle conflue avec le Tarn à 750 m au nord-ouest.

La Graufesenque est à environ 370 m d'altitude, au bord d'une petite plaine alluviale formée à la jonction de ces deux rivières, et au pied du flanc de coteau qui grimpe vers le sud-est jusqu'à un oppidum (797 m d'altitude).

Géomorphologie

Le site se trouve sur une étroite et courte bande d'éboulis[1] (« E » sur la carte géologique, en jaune clair), bordée au nord-ouest par la « petite plaine alluviale » faite d'alluvions récentes et cailloutis[2] (Fz sur la carte géologique, en gris-bleu) et au sud-est par des marnes feuilletées du Domérien[3] (I6 sur la carte géologique, en bleu).

Ces marnes feuilletées du Domérien sont elles-mêmes bordées au sud-est (à environ 200 m du côté de la pente de coteau) par une étroite bande de marno-calcaires et schistes bitumineux du Toarcien inférieur[3] (I7 sur la carte géologique), puis toujours vers le sud-est par des marnes feuilletées du Toarcien supérieur / Aalénien inférieur[4] (I8-9a sur la carte géologique).

Toponymie

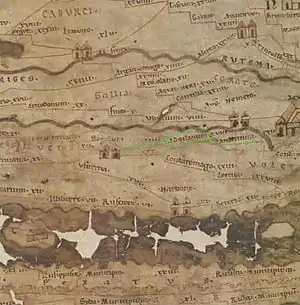

Le lieu était appelé Condatomagus (condate) = confluent ; magus = marché). En effet son développement est dû pour partie à l'activité économique qui s'y déroulait : une production très importante de céramique inspirée de modèles italiens[5]. Le nom figure sur la Table de Peutinger.

Historique

La Graufesenque était située sur le territoire des Rutènes, peuple gaulois. L'oppidum protohistorique de la Granède se trouve à 1,5 km au sud-est de la Graufesenque - au sommet d'une pente ardue. Un vicus s'est installé dans la plaine de la Graufesenque[6].

Les ateliers de poterie du Ier au IIIe siècles

Les ateliers de la Graufesenque ont fonctionné du Ier siècle av. J.-C. jusqu'au milieu du IIIe siècle[7], mais leur période de plus grand succès est au milieu du Ier siècle : à cette époque, ils supplantent les ateliers d'Italie[8] et deviennent alors le centre de production de céramique le plus important dans l'Empire romain<[9] : leur production est alors diffusée dans tout l'occident romain, en Germanie libre, en Grèce, en Syrie, en Égypte et sur les côtes de la mer Noire. Son plus large débouché est la région du Rhin[10], en particulier à Vechten, le site le plus riche en céramique de la Graufesenque ; mais le site qui a livré les plus anciennes pièces de la Graufesenque est le cimetière d'Andernach, qui date les premières exportations entre l’an 16 et l'avènement des Flaviens (69)[11].

La fin du Ier siècle est marquée par la concurrence d'autres sites et la montée en puissance de la production de céramique des ateliers de poterie antique de Lezoux sonne finalement le glas de la suprématie de La Graufesenque vers l'an 120.

A. Vernhet (1979)[12] reconnaît six grandes périodes de production[13] :

- de l'an 10 à 20 : période d’essais

- de l'an 20 à 40 : période primitive

- de l'an 40 à 60 : période de splendeur ; la qualité est maximale.

- de l'an 60 à 80 : période de transition ; la production commence à augmenter, au détriment de la qualité.

- de l'an 80 à 120 : période de décadence ; la baisse de qualité est perceptible à plusieurs stades de la chaîne opératoire (séchage, démoulage...). Les décors deviennent plus grossiers. Lezoux et les ateliers de Gaule du centre prennent le relais de la Graufesenque et de ses satellites.

- de l'an 120 à 150 : période tardive ; production des « sigillées tardives ».

M. Genin conteste cette chronologie, notamment en prolongeant la dernière période jusqu’à la fin du IIe siècle[13].

La découverte des premiers fours de potiers au XIXe siècle

En 1830 Artault de Tauriac signale un premier « four à poteries » mis au jour lors d’une inondation[14].

Les premiers sondages ont lieu à partir de 1862, menés par l'abbé Malzac[15].. Puis viennent les fouilles de l'abbé Cérès de 1880 à 1886, interrompues par sa mort en 1887 après seulement une publication[n 1] - [19] sur « cette immense et opulente officine »… « la Sèvres des temps anciens » - une expression significative de la profonde impression que lui a faite le site, et au sujet de laquelle il précise ne pas être le premier à l'avoir employée.

Cérès n'est pas l'inventeur de la Graufesenque mais il a clairement mis l'accent sur son ampleur et, surtout, sur le fait que « ses produits se rencontrent pour ainsi dire partout » et que « les ouvriers affluent de partout »[20]. Or cette vue va à l'encontre des convictions de son temps. Témoin Adrien Blanchet, qui présente en 1898 un mémoire sur « les ateliers de céramique de la Gaule romaine » au Congrès National des Sociétés Savantes(Actes du Congrès, p. 13-29) et n'y mentionne pas la Graufesenque. Dragendorff non plus, avec pour sa part une meilleure excuse : il écrit sa thèse en 1894 - elle est publiée en 1896 -, il n'a pas sous la main les communications de Cérès, Rouquette ou Vialettes et ne les connaît que par ouï-dire ; il a cependant l'intuition de faire provenir de Gaule du sud les sigillées retrouvées en de nombreux lieux.

Au contraire de Camille Jullian qui dédie en 1899 une page entière[21] à discuter de la provenance des sigillées si fréquemment rencontrées, pour les attribuer pratiquement en bloc à l’Italie : « d’Arezzo, de Modène ou d’ailleurs » - de plus il critique l'intuition de Dragendorff sur l'importance des ateliers gaulois[22], qu'il pose comme ayant « copié les produits italiens et contrefait les marques célèbres » ; il cite « par exemple, à la Graufesenque, où je retrouve un moule signé AtEIVS F., nom d’un potier d’Arezzo »[23].

« L'acte de naissance de la Graufesenque »

Des fouilles de grande ampleur sont entreprises par le chanoine Frédéric Hermet entre 1901 et 1906. Ce dernier rapporte (en 1934) qu'en 1902 il a reçu la visite de Joseph Déchelette et qu'à cette occasion Déchelette lui dit avoir vu au musée de Naples une marque MOMMO de la Graufesenque, trouvée à Pompéi[24]. Par quoi on voit que Déchelette n'a pas attendu Hermet pour se convaincre de l'importance du site. Il est tout à fait averti que « avant l'an 79 [destruction de Pompéi], les bols ornés aussi bien que les simples assiettes de la Graufesenque avaient pénétré [sur les marchés de la Campanie]. Au cours d'un voyage en Italie, durant les derniers mois de 1901, nous avons constaté l'importance de cette exportation »[25]. Il y constate aussi que les ateliers arétins du Ier siècle copient les vases gaulois[26]. En 1903 il publie - dans la même revue que Jullian dont il prend le contre-pied - 40 pages que Pailler (2010) nomme très justement « l'acte de naissance de la Graufesenque »[27]. L'année suivante, en 1904, il publie son ouvrage de référence sur les vases céramiques ornés de la Gaule romaine dans lequel il consacre 52 pages à notre site (sans compter les autres pages où il cite encore abondamment la Graufesenque)[28].

Les fouilles et recherches du chanoine Hermet sont publiées en deux volumes en 1934[29], constituant selon Feugère (1981) « une étape capitale dans l'histoire de la céramologie »[30].

De nouveaux sondages sont réalisés par Alexandre Albenque et Louis Balsan entre 1950[31] et 1954 mais toujours dans des conditions précaires[32].

À partir du milieu des années 1960 les conditions de fouilles changent grâce au soutien actif de la famille Miquel (propriétaire de la ferme la Graufesenque). Des terrains sont ainsi loués puis achetés, permettant l'établissement d'une stratigraphie[15], la conservation des bâtiments dégagés, une meilleure étude du mobilier.

En 1975 Alain Vernhet succède à Louis Balsan à la tête des fouilles.

En 1980 le musée de Millau inaugure ses salles consacrées au site et à sa production[33]. Les graffites retrouvés sur le site sont publiés en 1988 par Robert Marichal[34].

Les productions

Les potiers y produisirent une vaisselle fine, fréquemment marquée d'une estampille (sigillata en latin), appelée céramique sigillée (terra sigillata). Cette vaisselle à vernis de couleur brique, avec ou sans décor moulé, était fabriquée dès le début de l'activité du site.

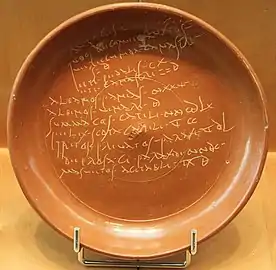

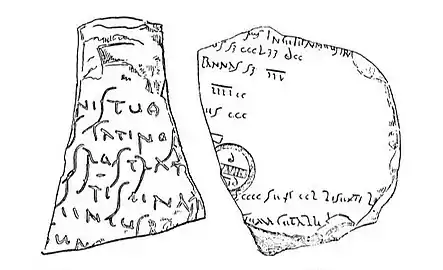

On dispose de « bordereaux d'enfournement » gravés par les artisans sur des morceaux de terre cuite[35].

- Bordereau de cuisson de la Graufesenque

Bordereau de cuisson

Bordereau de cuisson

La standardisation de la production amena l'élimination partielle des formes fermées et à anses[36].

De très beaux exemplaires de vases sigillés sont exposés au musée municipal de Millau : coupes, calices, gobelets, plats, bols, lagènes etc.

Matériaux et techniques utilisés

Les pâtes et l'engobe sont faites d'argiles différentes. Celle des pâtes, très homogène, provient des marnes des niveaux du Domérien (époque du Lias) localisés autour du site ; celle des engobes, non calcaire, vient des couches du Trias dont les plus proches affleurements se trouvent à une quinzaine de kilomètres du site[37].

La température de cuisson, elle aussi très homogène, est d'environ 1 050 °C[37].

Le site archéologique

Une agglomération secondaire existait au lieu-dit Canhac (Condatomagus d'après la table de Peutinger), dont on ne connaît que quelques quartiers, parmi lesquels le site de La Graufesenque[38].

Le site comporte une zone artisanale (fours de potiers, entrepôts...), une aire sacrée (temples), et des habitats, séparés par des ruelles. D'autres bâtiments ont été détectés lors de survols aériens (nymphée, grand bâtiment)[39].

1 - Le très grand four de potier

2 - Vue générale du site :

maison à hypocauste à gauche, grand four à droite

3 - Maison à hypocauste

4 - Fanum, un des deux temples de l'aire cultuelle

Le très grand four de potier (vue no 1) permet de cuire jusqu'à 40 000 vases (céramique sigillée, 1 050 °C pendant 3 à 4 jours).

La vue générale du site de La Graufesenque (vue no 2) montre le très grand four à droite, l'hypocauste (chauffage par le sol) à gauche. Le premier plan est un site de stockage d'argile pour les ateliers de potiers. À l'arrière-plan on aperçoit les habitats de potiers, convertis en ateliers, où logeaient de nombreux esclaves. Près de 200 comptes de patrons potiers ont été retrouvés.

La vue no 3 montre l'hypocauste (chauffage par le sol) d'une maison, similaire à ceux trouvés dans les thermes gallo-romains.

Le site a également un fanum gallo-romain (vue no 4), l'un des deux temples de l'aire cultuelle. Ce temple est délimité par un mur d'enceinte, l'entrée se situant au soleil levant. Il comprend une galerie couverte à charpente de bois, supportée par un mur à balustres. Au cœur se dresse une partie maçonnée de grande hauteur qui constituait la cella, partie sacrée, aujourd'hui perdue.

Protections

Les vestiges archéologiques bénéficient de multiples protections au titre des monuments historiques[40]:

- une première inscription le pour ses vestiges

- une deuxième inscription le pour les sols renfermant les vestiges

- deux arrêtés de classement les et pour d'autres parcelles et d'autres vestiges

Voir aussi

Bibliographie

- [Bémont 2004] Colette Bémont, « L'écriture à La Graufesenque (Millau, Aveyron) : les vaisselles sigillées inscrites comme sources d'information sur les structures professionnelles », Gallia, no 61 « L'écriture dans la société gallo-romaine. Éléments d'une réflexion collective », , p. 103-131 (ISSN 2109-9588, lire en ligne).

- [Bémont et Jacob 1986] Colette Bémont et Jean-Paul Jacob (dir.), La Terre sigillée gallo-romaine : lieux de production du Haut-Empire, implantations, produits, relations, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, coll. « Documents d'archéologie française » (no 6), (ISBN 2-7351-0170-3).

- [Bémont, Vernhet et Beck 1987] Colette Bémont, Alain Vernhet et Françoise Beck, La Graufesenque, village de potiers gallo-romains. Exposition itinérante, 1987-1989, Paris, Ministère de la culture et de la communication, , 69 p. (BNF 36955566).

- [Bourgeois 1995] Ariane Bourgeois, « L'empreinte de Rome dans les Gaules : l'apport de La Graufesenque (Millau, Aveyron) », Cahier du Centre Gustave Glotz, no 6 « L'empreinte de Rome sur les Gaules », , p. 103-138 (lire en ligne).

- [Coiffé et al. 2011] Arnaud Coiffé, Philippe Gruat, Lionel Izac-Imbert et André Vernhet, « Rodez (Segodunum) et Millau (Condatomagos) : deux exemples d'agglomérations gauloises chez les Rutènes », Cahiers d'Archéologie Aveyronaise, no 24, , p. 49-81 (lire en ligne, consulté le ).

- [Déchelette 1904] Joseph Déchelette, Les Vases céramiques ornés de la Gaule romaine (Narbonnaise, Aquitaine et Lyonnaise), t. 1, Paris, Alphonse Picard et fils, (lire en ligne)

- [Hermet 1934] Frédéric Hermet, La Graufesenque, Condatomago : I, Vases sigillés ; II, Graffites, Paris, Ernest Leroux, (BNF 32240652).

- [Marichal 1981] Robert Marichal, « Nouvelles fouilles et nouveaux graffites de La Graufesenque », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres « 125e année », no 2, , p. 244-273 (ISSN 1969-6663, DOI 10.3406/crai.1981.13833, lire en ligne).

- [Marichal 1988] Robert Marichal, Les graffites de la Graufesenque, Paris, Éditions du CNRS, coll. « Supplément à Gallia » (no 47), (ISBN 2-222-03864-2).

- [Pailler 2010] Jean-Marie Pailler, « Déchelette et la Graufesenque », Journées d’études PCR Archives et correspondance de Joseph Déchelette (4-5 nov. 2010), Toulouse, (lire en ligne, consulté le ).

- [Picon 2002] Maurice Picon, « Les modes de cuisson, les pâtes et les vernis de la Graufesenque : une mise au point », dans Martine Genin et Alain Vernhet, Céramiques de la Graufesenque et autres productions d'époque romaines. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina Hoffmann, Montagnac, Monique Mergoil, coll. « Archéologie et Histoire Romaine » (no 7), , p. 139-163.

- [Picon et Vernhet 2008] M. Picon et A. Vernhet, « Les très grands fours à sigillées en Gaule, et notamment à La Graufesenque : observations techniques », Actes du congrès de l'Escala-Empuriès, SFECAG, , p. 553-566.

- [Schaad 2007] Daniel Shaad, « Le "grand four" de la Graufesenque et un four à sigillées de Montans : étude comparative », Aquitania, t. 23, , p. 171-183 (lire en ligne, consulté le ).

- [Schaad 2007] Daniel Schaad (dir.), La Graufesenque (Millau, Aveyron), vol. I : Condatomagos, une agglomération de confluent en territoire rutène : IIe s. a.C. - IIIe s. p.C., Pessac, Fédération Aquitania, coll. « Études d'archéologie urbaine », (ISBN 978-2-910763-09-1).

- [Vernhet 1979] Alain Vernhet, La Graufesenque, atelier de potier gallo-romain, Toulouse, Musée Saint Raymond de Toulouse/Musée Municipal de Millau, .

- [Vernhet 1981] Alain Vernhet, « Un four de la Graufesenque (Aveyron) : la cuisson des vases sigillés », Gallia, vol. 39, no 1, , p. 25-43 (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

- Céramique sigillée

- Céramologie

- Tous les articles concernant la céramique romaine antique

- Liste des noms latins des villes françaises

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Alain Vernhet, « La Graufesenque, site archéologique gallo romain », sur graufesenque.com, éd. musée de Millau.

- Sylvain Gailloud, « Céramiques sigillées de la Graufesenque », Restitutions, sur archeoplus.ch.

- « Documentation », liste de documents (PDF) relatifs à La Graufesenque et la poterie sigillée gallo-romaine, dans Espace chercheurs, sur graufesenque.com.

- Un graffite de la Graufesenque, sur encyclopedie.arbre-celtique.com, avec les trois différentes traductions par J.-P. Savignac (2000) et P.-Y. Lambert (2003). D'autres graffites de la Graufesenque sont disponibles dans cette page du même site.

Notes et références

Notes

- L'abbé Cérès, conservateur du musée de Rodez, décède en 1887. Il a tout juste le temps de faire une communication en 1885 à la Société des Sciences, Lettres et Arts de l'Aveyron[16]et d'approuver celle faite par l’abbé Rouquette sur le sujet[17]. À sa mort, une grande part de sa collection de céramique est jetée. L'abbé Vialettes en sauve une partie, qu'il étudie consciencieusement ainsi que les écrits de Cérès rescapés de la poubelle. Lui-même écrit au sujet du site : « Il n’est pas douteux qu’il n’y eut, à la Graufesenque, une grande fabrique de poteries [...] Il y avait là une fabrique des plus importantes [...] Les nombreux sigles, relevés sur l’espace relativement restreint qui a été fouillé, montrent que la fabrication s’y faisait sur une grande échelle »[18].

Références

- [Mennessier et al. 1984] G. Mennessier, J.-G. Astruc, A. Bambier, P. Collomb, J. Galharague et J. Roche, « Notice explicative de la feuille Millau à 1/50000 », (30 p.), sur ficheinfoterre.brgm.fr, Orléans, éd. du B.R.G.M., , p. 20.

- Mennessier et al. 1984, p. 19.

- Mennessier et al. 1984, p. 14.

- Mennessier et al. 1984, p. 15.

- « museedemillau.fr/Laviedumusee/… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Coiffé et al. 2011, p. 61.

- Alain Vernhet, Bernard Hofmann, Michel Thuault et Pierre‑Yves Genty, « Groupe de La Graufesenque », dans La terre sigillée gallo-romaine : Lieux de production du Haut Empire : implantations’ produits’ relations, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Documents d’archéologie française », (ISBN 978-2-7351-2055-0, DOI 10.4000/books.editionsmsh.32378, lire en ligne), p. 95‑120

- Déchelette 1904, p. 7.

- Déchelette 1904, p. 48.

- Déchelette 1904, p. 93.

- Déchelette 1904, p. 94.

- Vernhet 1979.

- [Léon 2010] Yoanna Léon, Étude de la diffusion en Gaule d'une technique romaine d'élaboration de sigillées à travers l'analyse microstructurale des surfaces décoratives (ou engobes) (thèse de doctorat en Physique de la matière, directeurs de thèse Philippe Sciau et Robert Sablayrolles), Université Toulouse3 Paul Sabatier, (lire en ligne), p. 10.

- [Tauriac 1844] R. Artault de Tauriac, Esquisses sur Millau et sur sa vallée, Rodez, Carrère Jeune, , p. 171. Cité dans Pailler 2010, p. 2.

- Marichal 1981, p. 244.

- [Cérès 1885] Abbé Cérès, « Compte-rendu de fouilles à la Graüfesenque », Mémoires de la Société des Sciences, Lettres et Arts de l'Aveyron, no 14, 1887-1893 (première communication en 1885), p. 23-30. Cité dans Pailler 2010, p. 2.

- [Rouquette 1886] Abbé J. Rouquette et Abbé Cérès (contrib.), « Mémoire pour déterminer l’emplacement de Condatomago, ville gauloise, située chez les Ruthènes, d’après la Table de Peutinger », Mémoires de la Société des Sciences, Lettres et Arts de l'Aveyron, 1887-1893 (première communication en 1886), p. 448-458. Cité dans Pailler 2010, p. 2.

- [Vialettes 1894-1899] Abbé Vialettes, « Sigles figulins relevés sur les poteries trouvées dans l’Aveyron et à Banassac (Lozère) », Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, no 15, 1894-1899, p. 1-36. Cité dans Pailler 2010, p. 3.

- Pailler 2010, p. 2.

- Pailler 2010, p. 3.

- [Jullian 1899] Camille Jullian, « Remarques sur un essai d’inventaire des figlinae gallo-romaines », Revue des Études Anciennes, nos 1-2, , p. 143-162 (lire en ligne), p. 152. Cité dans Pailler 2010, p. 3.

- Jullian 1899, p. 152, note 1.

- Jullian 1899, p. 152, note 4.

- [Hermet 1934] Frédéric Hermet, La Graufesenque (Condatomago), Paris, . Cité dans [Pinon 2015] Pierre Pinon, « La découverte de la céramique sigillée gallo-romaine : une approche moderne dès les XVIIIe et XIXe siècles », dans Annick Fenet et Natacha Lubtchansky (dir.), Pour une histoire de l’archéologie XVIIIe siècle - 1945 (Hommage de ses collègues et amis à Ève Gran-Aymerich), Pessac, Ausonius Éditions, coll. « Scripta Receptoria » (no 5), (lire en ligne), p. 83-112, paragr. 37, note 81.

- Déchelette 1904, p. 108.

- Déchelette 1904, p. 113-116.

- Pailler 2010, p. 4.

- Déchelette 1904, p. 64-116.

- Hermet 1934.

- [Feugère 1981] M. Feugère, « Frédéric Hermet, La Graufesenque (Condatomago). I. Vases sigillés ; II. Graffites » (compte-rendu), Revue archéologique du Centre de la France, vol. 20, no 2, , p. 95-96 (ISSN 1951-6207, lire en ligne), p. 95.

- [Lantier 1950] Raymond Lantier, « Note sur la reprise des fouilles de La Graufesenque (Aveyron) », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres « 94e année », no 4, , p. 420-422 (ISSN 1969-6663, DOI 10.3406/crai.1950.78598, lire en ligne).

- Marichal 1981, p. 245.

- Marichal 1981, p. 246.

- Marichal 1988.

- Déchelette 1904, p. 85-86.

- [Jacob 1984] Jean-Paul Jacob, « Réflexion sur le choix du lieu d'implantation des ateliers de potiers gallo-romains », Collection de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, vol. 294 « Hommages à Lucien Lerat », , p. 349-360 (lire en ligne), p. 351.

- [Dejoie et al. 2005] Catherine Dejoie, Sabrina Relaix et Philippe Sciau, « Les sigillées des ateliers de la Graufesenque et de Montans. Étude comparative des pâtes et engobes », dans Teresa Carreras Rossell (coord.) et al., La difusió de la terra sigillata sudgallica al nord d'Hispania [La diffusion de la sigillée sud-gauloise dans le nord d'Hispania] (p. 9-18), Barcelone, Museu d'Arqueologia de Catalunya, (lire en ligne), p. 10.

- « Condatomagus (Millau, La Graufesenque) », sur arbre-celtique.com (consulté le ).

- « Le site de la Gaufresenque à Millau », sur Aveyron.com, (consulté le ).

- « Site archéologique de la Graufesenque », notice no PA00094060, base Mérimée, ministère français de la Culture.