Arc de Galère

L'arc de Galère (en grec moderne : Αψίδα του Γαλέριου), aussi appelé Kamára (Καμάρα), et la Rotonde (Ροτόντα) qui lui était liée, sont un ensemble architectural de Thessalonique datant du IVe siècle.

.jpg.webp)

| Type | |

|---|---|

| Partie de |

Complexe de Galère (d), Monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique |

| Civilisations | |

| Style | |

| Construction |

- |

| Patrimonialité |

| Identifiant |

|---|

| Localisation |

|---|

| Coordonnées |

40° 37′ 56″ N, 22° 57′ 06″ E |

|---|

L’arc lui-même constitue la dernière baie restante d'un tétrapyle, monument type de l’Antiquité classique romaine, comportant quatre entrées ou portes. Le tetrapyle original devait être élargi par la suite pour former un octopyle permettant le croisement de routes secondaires. L’arc était situé entre la rotonde de Saint-Georges au nord et le palais de l’empereur Galère (r. 305 – 311) au sud.

L’ensemble du complexe monumental, probablement pourvu de dômes, surplombait une artère importante allant d’est en ouest de la ville, que croisaient deux passages de moindre importance pourvus de colonnes. L’arc constituait ainsi à la fois une entrée monumentale et un point de transition entre la ville et le palais sacré de l’empereur[1].

Histoire

L’empereur Galère fit construire l’arc et la rotonde comme parties composantes d’une enceinte impériale reliée à son palais de Thessalonique. Commencé en 299, la construction dura au moins jusqu’en 303, date à laquelle il fut officiellement inauguré. Il célébrait la victoire de celui qui était alors le « César » Galère[N 1] sur les Perses sassanides lors de la bataille de Satala (Arménie) et la prise de leur capitale Ctésiphon en 298[2]. Des archéologues ont retrouvé d’importants restes de ce palais au sud-ouest[N 2].

Galère mourut en 311. Il fut enseveli à Felix Romulians (aujourd’hui Gamzigrad) près de Zaječar en Serbie. La rotonde, prévue pour lui servir de mausolée, resta vide pendant des décennies, jusqu’à ce que l’empereur Théodose Ier (r. 379 – 395) décide de la transformer en église chrétienne. Cette église, dite de l’Asomaton ou Archangelon, fut utilisée pendant quelque 1 200 ans jusqu’à ce que la ville tombe aux mains des Ottomans. Elle fut convertie en mosquée en 1490 (Mosquée Suleyman Hortaji Effendi) et un minaret fut ajouté à la structure. En 1912, les Grecs conquirent la ville pendant la première guerre balkanique et la mosquée redevint une église grecque orthodoxe, conservant toutefois le minaret. La structure, endommagée pendant un tremblement de terre en 1978, fut restaurée par la suite. Déclarée monument historique, elle est sous la garde du ministère grec de la Culture (département des Antiquités byzantines), mais l’Église grecque orthodoxe y accède certains jours de l’année pour y tenir des célébrations. Elle est alors connue sous le nom d’église Saint-Georges.

Les mosaïques de la rotonde, entre autres, ont valu au complexe d’être porté au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1988 au titre des monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique[3].

L'arc

L’arc de Galère est situé à l’intersection des rues Egnatia et Dimitriou Gounari.

Description

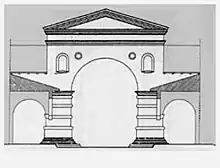

La structure consistait en un octopyle formant un arc triple dont il ne reste que l’arche centrale et un pilier. La maçonnerie est faite de moellons bruts recouverts de panneaux de marbre avec sculptures en relief.

L’arc central mesure 9,7 m de largeur et 12,5 m de hauteur ; celui du côté est de 4,8 m de largeur et de 6,5 m de hauteur. Cet arc central surplombait la via Egnatia qui constituait la principale route romaine entre Dyrrhacium (aujourd’hui Durrës, en Albanie) à Constantinople et était en même temps la voie decumanus (principale voie est-ouest d’une ville romaine) de la cité. Une route faisant communiquer la rotonde (125 m au nord-est) avec le complexe du palais (235 m au sud-ouest) passait à travers l’arc dans son axe long.

Seuls survivent les trois piliers nord-ouest des huit piliers originaux et des parties de maçonnerie. Les quatre piliers formant le côté est, de même que le pilier le plus au sud du côté ouest, sont perdus. Les autres parties de la structure furent détruits à une date inconnue probablement lors de l’un des nombreux tremblements de terre qui ont ravagé Thessalonique au cours de l’Histoire.

La structure a dû être consolidée à l’aide de briques modernes pour protéger la maçonnerie exposée aux éléments. Les deux piliers qui flanquent l’arc central conservent toutefois leurs panneaux de marbre sculpté, qui présentent les guerres de Galère contre les Perses.

Programme sculptural de l’arc

_20180222.jpg.webp)

.jpg.webp)

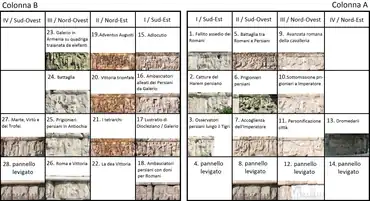

Il est difficile de se faire une idée exacte du programme d’ensemble des panneaux en raison de la perte d’un trop grand nombre de reliefs.

Quatre rangées de décorations sculptées superposées ornent chaque pilier. Chaque rangée est séparée des autres par des moulures ouvragées représentant rubans et guirlandes. Une marque identifie le fleuve Tigre. Les panneaux représentent diverses scènes historiques, réalisées cependant avec la plus grande liberté[1]. Ainsi, Galère, le César, est représenté sur l’un des panneaux dans un combat particulier avec le shah sassanide Narseh, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés au cours d’une bataille. Sur l’arc, Galère à cheval attaque avec une lance Narseh, également à cheval, alors qu’un aigle portant dans ses serres la couronne de la victoire s’approche de Galère, fièrement assis sur son cheval, alors que le souverain perse parait près de tomber. Des Perses terrifiés sont foulés par les sabots des chevaux du César dans le désarroi de la bataille, le tout visant manifestement à exalter la puissance de Galère.

Le bas-relief montrant la famille impériale participant à un sacrifice d’action de grâce se veut une réplique des prototypes augustéens que l’on trouve sur l’Ara Pacis, à Rome. Aux côtés de Galère et aidant à faire le lien avec son prédécesseur Domitien, se trouve son épouse Valeria, fille de Dioclétien. Ici comme sur les autres panneaux, les visages ont été soigneusement burinés, soit qu’il s’agisse d’une damnatio memoriae, soit d’une manifestation d’hostilité pour les images à la période iconoclaste.

Sur un autre panneau, les tétrarques sont tous drapés de leur toge pendant qu’une Victoire tient une couronne de lauriers sur la tête des deux Augusti. Un troisième panneau célèbre l’unité de la tétrarchie avec une représentation des tétrarques côte-à-côte. La pose dépersonnalisée des tétrarques n’est pas sans rappeler la statue de porphyre que l’on retrouve à l’angle d’un mur de la basilique Saint-Marc de Venise. Seul Galère, revêtu de son armure, offre le sacrifice sur l’autel.

Ce qui reste de l’arc témoigne de la gloire de la tétrarchie et de la prééminence de Galère sur ses collègues. En même temps, il célèbre la gloire de l’Empire romain par la victoire du futur Auguste sur l’ennemi sassanide.

.jpg.webp) Sacrifice de Galère et de sa famille aux dieux romains pour sa victoire.

Sacrifice de Galère et de sa famille aux dieux romains pour sa victoire. Combat de Galère et de Narseh.

Combat de Galère et de Narseh. Les éléphants au bas de l’Arc.

Les éléphants au bas de l’Arc.

La rotonde

Situation et description

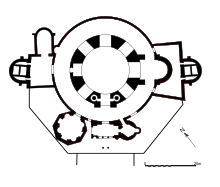

La rotonde est située à 125 m au nord-est de l’arc, à 40°37'59.77"N, 22°57'9.77"E. Elle est également connue sous son nom officiel d’église grecque orthodoxe de Saint-Georges (en grec : Agios Georgios) et informel d’église de la Rotonde (ou plus simplement encore, la Rotonde).

La structure circulaire, commencée en 306, était probablement destinée à servir de mausolée pour le César. Elle a un diamètre de 24,5 m. Ses murs ont plus de 3,6 m d’épaisseur ce qui explique probablement sa survie jusqu’à nos jours. Les murs sont percés de huit baies rectangulaires, celle de l’ouest servant d’entrée. Un dôme de brique couronne le tout, atteignant 30 m à son sommet. Dans son état d'origine, le dôme était doté d’un oculus, comme le Panthéon de Rome.

La rotonde et ses mosaïques

La rotonde fut vidée avant d'être convertie en église chrétienne, vers 326, sous le règne de Constantin, et rehaussée de nombreuses mosaïques dont il ne reste que peu d'éléments. Les mosaïques de la rotonde sont les plus anciennes mosaïques murales à fond d'or préservées de l'art chrétien[4]. Elles s'inscrivent dans la continuité d'un art païen antérieur dont il existe peu de vestiges. Certains d'entre elles sont purement ornementales : octogones avec oiseaux et poissons dans la niche sud-est, cercles entrecroisés dans la niche ouest, tapis dans la niche sud. Les mosaïques du dôme sur fond d'or sont divisées en trois zones : quinze martyrs en larges robes devant des paons[5], une pseudo-architecture animée de feuilles d'acanthe et de rayures ornementales, avec des apôtres et des anges fragmentés, autour du Christ triomphant (non conservé).

.jpg.webp) Fresque de l'Ascension.

Fresque de l'Ascension. Abside et autel moderne.

Abside et autel moderne. Cerclage du minaret.

Cerclage du minaret. Mosaïques de la coupole.

Mosaïques de la coupole. Mosaïque de la partie supérieure de la coupole.

Mosaïque de la partie supérieure de la coupole. Mosaïque de la coupole représentant Saint Léon.

Mosaïque de la coupole représentant Saint Léon. Mosaïque d'une voûte.

Mosaïque d'une voûte.

Notes et références

Notes

- Galère était alors l’un des tétrarques juniors; il devait devenir « Auguste » en succédant à Dioclétien lorsque celui-ci abdiqua en 305.

- L’immense palais de Galère fut bâti avec des matériaux locaux, possiblement sur les restes d’une autre construction détruite par un incendie. On a retrouvé des mosaïques de grandes dimensions couvrant de nombreuses pièces. Dans l’angle sud-ouest des endroits excavés (40°37'48.53"N, 22°56'55.99"E) se trouvait une structure que l’on a appelée « salle octogonale ». On a d’abord cru qu’il s’agissait d’un mausolée, mais il pourrait aussi s’agir de l’entrée monumentale du palais. Au nord-est du palais se trouvait un hippodrome.

Références

- Kazhdan (1991) « Arch of Galerius », vol. 1, p. 160

- Barnes (1981) p. 18

- UNESCO, liste 456-002

- Eutychia Kourkoutidou-Nikolaïdou, Anastasia Tourta: Spaziergänge durch das byzantinische Thessaloniki. Editionen Kapon, Athen 1997, (ISBN 960-7254-48-1), S. 56.

- Zum Pfauenmotiv: Paul Huber: Athos - Leben, Glaube, Kunst. 2. Auflage. Artemis, Zürich 1982, (ISBN 3-7611-0041-8), S. 387–388.

Bibliographie

- (en) Barnes, Timothy D. Constantine and Eusebius. Cambridge (MA), Harvard University Press, 1981. (ISBN 978-0-674-16531-1).

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208), s. v. Arch of Galerius, vol. 1, 160 ;

- (en) Dyggve, E. "Recherches sur le palais imperial de Thessalonique", Copenhagen, 1945.

- (el) Χαράλαμπος Ι. Μακαρόνας, «Η Καμάρα, το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη» Θεσσαλονίκη, 1969.

- (fr) Hébrard, E. "Les Travaux du Service archéologique d'Armée d'Orient a l'arc de triomphe de Galère & à l'arc de triomphe de Galère et à l'église Saint-Georges de Salonique", Bulletin de correspondance hellénique, 44, 1920.

- (de) Laubscher, H. P. Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki, Berlin, 1975.

- (en) Makaronas, C. J. The Arch of Galerius at Thessaloniki. Salonique, 1970.

- (en) Nasrallah, Laura. "Empire and Apocalypse in Thessaloniki: Interpreting the Early Christian Rotunda". Journal of Early Christian Studies, 2005, 13 (4): 475.

- (en) Rothman, M. « The Thematic Organization of the Panel Reliefs of the Arch of Galerius », American Journal of Archaeology 81, 1977, 427-454.

- (en) Rothman, M. "The Panel of the Emperors Enthroned on the Arch of Galerius". Byzantine Studies/Etudes Byzantines 2:1, 1975.

- (fr) UNESCO. Monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique. [en ligne] https://whc.unesco.org/fr/list/456/-002.

- (en) Vichers, M. "A note on the Byzantine Palace at Thessaloniki". Annal of the British School at Athens, 66, 1971.

- (en) Ward-Perkins, J. B. "Roman Imperial Architecture". New York, 1981. (ISBN 978-0300052923).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (fr) « Thessalonique : l'Arc de Galère » (dans) Notre odyssée macédonienne. [en ligne] http://blog.ac-versailles.fr/notreodysseemacedonienne/index.php/post/07/05/2017/Thessalonique-%3A-l-Arc-de-Gal%C3%A8re.

- (fr) « L’Arc de triomphe de Galère – Kamara » (sur) Thessaloniki4all,your city. [en ligne] http://thessaloniki4all.gr/fr/places/roman/l%E2%80%99arc-de-triomphe-de-gal%C3%A8re-%E2%80%93-kamara.