Apollon (papillon)

Parnassius apollo

VU A1cde : Vulnérable

Statut CITES

Statut CITES

L'Apollon (Parnassius apollo) est une espèce de lépidoptères appartenant à la famille des Papilionidae et à la sous-famille des Parnassiinae.

Grande espèce emblématique des montagnes d'Eurasie, elle est en régression dans de nombreux massifs, et protégée par la Loi dans plusieurs pays.

Description

♀△.

♀△.

♂ △.

♂ △.

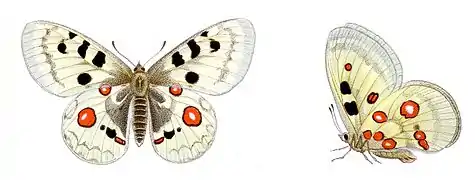

Illustration par le zoologiste allemand Jacob Hübner.

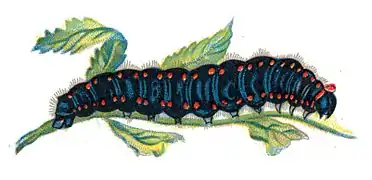

Illustration par le zoologiste allemand Jacob Hübner. Chenille, illustration par Nemos, 1895.

Chenille, illustration par Nemos, 1895.

Papillon

L'imago de l'Apollon est un grand papillon d'une envergure de 6 à 9 cm[1]. Le corps est velu chez le mâle, comme tous les papillons du genre Parnassius. Les ailes présentent des dessins et ocelles noirs et rouges sur un fond blanc à crème présentant une suffusion grise variable (souvent plus marquée chez la femelle) et l'extrémité de l'aile antérieure, dépourvue d’écailles, paraît translucide. Les ailes antérieures présentent plusieurs taches noires, les ailes postérieures présentent deux ocelles rouges ou orange cernés de noir et pupillés de blanc. Sur le verso, toujours uniquement sur les ailes postérieures, les ocelles peuvent être jusqu'à neuf, aussi colorés de rouge que sur le recto.

Les sous-espèces et certaines populations présentent des différences : couleur très blanche en Scandinavie, très fumée de gris dans les Pyrénées centrales, ocelles des ailes postérieures jaunes à orange en Espagne, très rouges dans les Vosges et le Jura.

- Espèce ressemblante

- Parnassius phoebus, le Petit apollon

Chenille et chrysalide

L'espèce hiverne sous forme d’œufs qui éclosent au début du printemps (mars). Elles se nourrissent à découvert sur les feuilles de plantes succulentes. À la fin du dernier stade larvaire, vers mai-juin, elles tissent un cocon lâche légèrement enterré ou placé sous les herbes sèches, formant une chrysalide. La nymphose (transformation en papillon adulte) dure de dix jours à plusieurs semaines.

Biologie et écologie

Phénologie

Il y a une génération par an. L’éclosion des mâles précède généralement celle des femelles. La période de vol varie en fonction des régions et de l’altitude. Elle s’étend de juin, parfois mai, à août, parfois septembre dans les localités les plus hautes.

Plantes-hôtes

Les plantes-hôtes sont essentiellement des plantes succulentes de la famille des Crassulaceae, à savoir Orpin (Sedum sp.), Sempervivum sp. et Saxifraga sp. dites « plantes grasses » à tort car elles ne contiennent pas de graisse[2]

Comportement

Lorsqu'il est dérangé par temps froid, l'Apollon d’un coup découvre les quatre ocelles rouges de ses ailes postérieures, en émettant un son crissant tout en en frottant vivement ses pattes contre la base de ses ailes. Il dort seul, ou bien en groupe. Les mâles, qui apparaissent avant les femelles, se déplacent autour des larves, afin de localiser une jeune femelle pour la féconder[3].

Les papillons adultes ne volent que par temps nettement ensoleillé. Ils préfèrent le nectar des fleurs violacées dans les champs (centaurées et chardons divers, scabieuses…), mais peuvent également se nourrir d’autres fleurs des pelouses.

Répartition et habitat

Répartition

L'Apollon est présent en Europe, au Moyen-Orient et dans tout le nord de l'Asie, en Sibérie, Yakoutie et Mongolie[4].

L'Apollon peuple, entre 400 m et 2 500 m, la plupart des massifs montagneux d'Europe, de l'Espagne au sud de la Fennoscandie jusqu'aux Balkans et en Grèce, dont le nord-ouest du Péloponnèse.

En France, on le rencontre principalement entre 1 000 et 2 000 m, jusqu'à 2 300 m dans les Alpes du Sud, mais des populations dites "abyssales" vivent vers 400–600 m. dans le Vaucluse.

Il a disparu de nombreuses régions, cependant sa présence est confirmée dans les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, du département du Doubs à celui du Var[5] - [6].

Habitats

L’Apollon est inféodé aux climats de montagne ou continentaux d'Europe continentale et d'Asie centrale. Cette espèce a besoin de conditions climatiques précises (froid l'hiver, ensoleillé l'été). Elle exige aussi des espaces grandement ouverts (dont le recouvrement arbustif est inférieur à 5 %) et dont la surface de pelouse est important (50 % au moins) : on trouve donc l'Apollon dans les prés fleuris. La présence des plantes grasses nourricières des chenilles demeure un élément déterminant.

Systématique

L'espèce Parnassius apollo a été décrite par le naturaliste suédois Linné en 1758 sous le nom initial de Papilio apollo[7]. L'épithète spécifique apollo fait référence à Apollon, le dieu grec du soleil. La localité type est la Suède.

P. apollo est l'espèce type pour le genre Parnassius. Les auteurs qui divisent ce dernier en sous-genres placent donc P. apollo dans le sous-genre nominal, ce qui permet d'écrire son nom comme Parnassius (Parnassius) apollo.

Synonymes

- Parnassius apollo ab. novarae Oberthür, 1891

- Parnassius apollo f. minuscula Verity, 1911 [8]

- Parnassius apollo ab. perfusa Verity, 1911[9];

- Parnassius apollo f. sztrecnoensis posterior Pescke, 1921

- Parnassius apollo f. jocundula Stauder, 1924 [10]

- Parnassius apollo arvernensis f. planeixi Eisner, 1964 [11]

Phylogenèse

Le genre Parnassius, dont les chenilles utilisent des Crassulaceae (exceptionnellement des Saxifragaceae), s'est séparé très anciennement des autres lignées qui, elles, utilisent d'autres plantes-hôtes[12].

Espèce répandue en Europe occidentale durant les périodes glaciaires, l'Apollon est une « relicte glaciaire », c'est-à-dire une espèce se retirant sous l'effet du réchauffement soit vers le nord, soit en altitude.

Sous-espèces

La variabilité de l'Apollon a conduit à en décrire de nombreuses sous-espèces.

- Pour la France

Helmut Glabl, en 2005, en distingue vingt-cinq : une pour les Vosges, une pour le Jura, douze pour les Alpes, six pour le Massif central et cinq pour les Pyrénées.

Roger Verity, en 1952, n'en dénombrait que dix-neuf : une pour les Vosges, deux pour le Jura, huit pour les Alpes, cinq pour le Massif central et trois pour les Pyrénées.

Une liste réduite de seize sous-espèces était proposée en 1978-1980 par Capdeville : une pour les Vosges, une pour le Jura, huit pour les Alpes (dont deux originaires d'Italie pouvant voler en France), quatre pour le Massif central et deux pour les Pyrénées.

Lerault, en 1997, réduisait ce nombre à dix : une pour les Vosges, deux pour le Jura, trois pour les Alpes, trois pour le Massif central et une pour les Pyrénées.

Une autre réduction, à huit sous-espèces, était opérée par J.-C. Weiss en 2005 : une pour le Jura (Parnassius apollo nivatus Fruhstorfer, 1906), quatre pour les Alpes (Parnassius apollo venaissinus Fruhstorfer, 1921; Parnassius apollo provincialis Kheil, 1905; Parnassius apollo leovigildus Fruhstorfer, 1909; Parnassius apollo geminus Stichel, 1899), deux pour le Massif central (Parnassius apollo lioranus Fruhstorfer, 1921; Parnassius apollo lozerae Pagenstecher, 1909) et une pour les Pyrénées (Parnassius apollo pyrenaicus Harcourt-Bath, 1896).

Dans cette logique Xavier Mérit et Véronique Mérit, en 2006, poursuivent plus loin dans les regroupements, la liste qu'ils proposent se limitant à 5 sous-espèces :

- Parnassius apollo geminus Stichel, 1899 présent dans les Alpes

- Parnassius apollo lioranus Frushstorfer, 1921 présent dans le Massif central

- Parnassius apollo nivatus Frushtorfer, 1906 présent dans les Vosges et le Jura

- Parnassius Apollo provincialis Kheil, 1905 aussi présent dans les Alpes

- Parnassius apollo pyrenaicus H Harcourt-Bath, 1896 présent dans les Pyrénées.

Certaines sous-espèces ont disparu comme :

- Parnassius apollo peyrimhoffi qui existait en Alsace

- Parnassius apollo francisci qui existait dans le Massif central[13].

Parnassius apollo testoutensis (Savoie, France).

Parnassius apollo testoutensis (Savoie, France). Accouplement, Parnassius apollo testoutensis (Savoie, France).

Accouplement, Parnassius apollo testoutensis (Savoie, France). Parnassius apollo pyrenaicus (Pyrénées, France).

Parnassius apollo pyrenaicus (Pyrénées, France). Parnassius apollo lozerae (Lozère, France).

Parnassius apollo lozerae (Lozère, France).

- En Europe

- Parnassius apollo apollo (Linnaeus, 1758) présent dans les plaines méridionales de la Suède dont la chenille se nourrit principalement d'Hylotelephium telephium, mais également d'orpin blanc (Sedum album). Les grands ocelles de ses ailes arrière présentent des reflets blancs.

- Parnassius apollo atrides dans le Péloponnèse, en Grèce.

- Parnassius apollo filabricus (Sagarra) 1933, en Espagne, éteinte dans la Sierra de los Filabres, vers 2 000 mètres. Danger critique d'extinction dans le Parc naturel de la Sierra de Baza.

- Parnassius apollo gadorensis (Rougeot & Capdeville 1969), en Espagne, entre 1 900 et 2 000 mètres d'altitude dans la Sierra de Gádor. Éteint.

- Parnassius apollo hispanicus Oberthür, 1909 en Espagne entre 1 600 et 1 800 mètres d'altitude dans la Sierra de Albarracín en Aragon. Les mâles sont clairs et n'ont que de petits ocelles alors que les femelles sont, comme toutes les autres en Espagne, recouvertes d'une poussière sombre.

- Parnassius apollo linnei, dans l'île de Gotland, en Suède.

- Parnassius apollo nevadensis Oberthür 1891 en Espagne dans la Sierra Nevada entre 1 950 et 2 500 mètres. Les imagos de ces populations sont de plus en plus petit avec l'altitude.

- Parnassius apollo pumilus (Stichel 1906) la plus petite de toutes les sous-espèces, est originaire de l’Aspromonte en Calabre, dans le sud de l'Italie. La plante hôte de ses chenilles est le Sedum tenuifolium, et son habitat se limite à une végétation clairsemée entre 1200 à 1 900 mètres d'altitude. Les ailes des mâles sont claires avec de petites taches et des ocelles lumineux, tandis que les femelles sont fumées de sombre.

- Parnassius apollo rhodopensis (Markovic 1909). Cette sous-espèce présente en Bulgarie fait la liaison entre les sous-espèces de la Turquie du Nord et celles des Balkans. Elle porte des taches qui la distinguent et les femelles ont un double reflet dans l’ocelle inférieur.

- Parnassius apollo siciliae, en Sicile.

- Parnassius apollo testoutensis Eisner dans les Alpes grées (Haute-Savoie, Piémont Valais). Cette sous-espèce est petite et claire.

- Parnassius apollo virginensis Stichel 1899, en Allemagne proche de Parnassius apollo meridionalis présent dans les Vosges.

- et autres.

Les trois sous-espèces espagnoles Parnassius apollo nevadensis, Parnassius apollo filabricus et Parnassius apollo gadorensis, très étroitement apparentées, se distinguent à peine. Chez les deux sexes, les ocelles sont jaune-orangé au lieu de rouge. Les femelles sont recouvertes d'une poussière sombre et portent souvent une tache jaune-orangé sur leur bord antérieur ainsi qu'une tache anale. Comme dans toutes les sous-espèces espagnoles, les ailes antérieures des papillons fraîchement éclos sont nettement tachetées de noir. Leurs chenilles se nourrissent de Sedum : Sedum amplexicaule, Sedum micranthemum et Sedum acre (orpin âcre)[14] - [15].

- Dans le reste de son aire de répartition

- Parnassius apollo alpherakyii (Krulikowsky, 1906), en Asie centrale.

- Parnassius apollo democratus (Kulikowsky, 1906) dans les plaines de Russie occidentale

- Parnassius apollo dubius, en Arménie

- Parnassius apollo finmarchicus (Rothschild, 1906)

- Parnassius apollo graecus (Ziegler, 1901)

- Parnassius apollo hesebolus (Nordmann, 1851)

- Parnassius apollo jelicus (Fruhstorfer, 1921)

- Parnassius apollo kashtshenkoi (Sheljuzhko, 1908), en Arménie

- Parnassius apollo leovigildus (Fruhstorfer, 1909)

- Parnassius apollo limicola (Stichel, 1906)

- Parnassius apollo meinhardi (Sheljuzhko, 1924)

- Parnassius apollo merzbacheri (Fruhstorfer, 1906), en Asie centrale

- Parnassius apollo mongolicus, en Asie centrale

- Parnassius apollo moscovitus, dans les plaines de Russie occidentale

- Parnassius apollo ottonius (Fruhstorfer, 1909)

- Parnassius apollo regius, en Asie centrale

- Parnassius apollo rhea (Poda, 1761)

- Parnassius apollo rosenius (Fruhstorfer, 1923)

- Parnassius apollo sibiricus (Nordmann, 1851)

- Parnassius apollo suaneticus (Arnold, 1909)[16]

- Parnassius apollo tkatshukovi, en Arménie

- Parnassius apollo transiliensis, en Asie centrale

L'Apollon et l'Homme

Noms vernaculaires

Plusieurs langues, dont le français, utilisent un nom vernaculaire faisant référence, comme l'épithète spécifique latine, au dieu grec des arts Apollon. On trouve ainsi :

- en français : l'Apollon

- en anglais : Apollo ou mountain Apollo

- en allemand : Roter Apollo ou Apollofalter

- en espagnol : apolo

- en italien : farfalla apollo

Ces langues réutilisent souvent le nom d'Apollon pour nommer d'autres espèces du genre Parnassius, par exemple en français le Petit Apollon, le Semi-Apollon et le Faux Apollon.

Protection

L'Apollon est inscrit sur la liste des insectes strictement protégés de l'annexe 2 de la Convention de Berne, sur la liste des insectes menacés d'extinction des annexes 2 et 3 de la Convention de Washington du , sur la liste des insectes strictement protégés de l'annexe IV de la Directive Habitats du Conseil de l'Europe concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du [17]

En France, l'Apollon est sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine (arrêté du fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national). Il a été inscrit sur la liste mondiale de l'UICN depuis 2008.

Espèce protégée en France, l'Apollon est en régression partout dans les localités les plus basses. Cette régression peut être expliquée par l'abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux.

Espèce montagnarde, le réchauffement climatique peut également devenir un facteur de disparition des populations qui ne pourraient trouver de refuge plus en altitude telle que les populations, en France, du Jura ou du Massif central[18].

L'Apollon a ainsi déjà disparu des Vosges où des tentatives de réintroduction ont échoué, ainsi que dans le Forez et la Sainte-Baume. De semblables efforts dans le Puy-de-Dôme ont par contre connu le succès.

L'Apollon est également éteint ou est en voie de disparaître en Allemagne, Finlande, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède et Tchéquie. Il est absent des îles Britanniques et des îles méditerranéennes mais vole en Sicile.

Philatélie

L'Apollon a illustré des timbres en Allemagne, en Finlande, en Azerbaïdjan, en Finlande, au Kirghizstan.

Timbre d'Allemagne (1962).

Timbre d'Allemagne (1962). Timbre finlandais (1986)

Timbre finlandais (1986) Timbre d'Azerbaïdjan (1995).

Timbre d'Azerbaïdjan (1995). Timbre du Kirghizstan (2000).

Timbre du Kirghizstan (2000).

Littérature

L'écrivain et philosophe français Roger Caillois, particulièrement intéressé par la variabilité de l'Apollon, l'a évoqué dans ses études sur l'esthétique[19]. L'Apollon, selon lui, « démontre avec éclat que la nature n'est jamais un moule, qu'elle ne saurait connaître la reproduction mécanique, qu'elle ne se répète pas ». Poursuivant sa rêverie, il se demande « si le caractère variable d'un papillon, quand ce caractère est aussi marqué qu'il est chez le Parnassius, n'est pas une preuve actuelle de l'existence d'une pareille et plus grande plasticité aux jeunes époques du monde. (…) Ensuite seulement vint l'ordre, c'est-à-dire la fixité des espèces (…) »

pratique maintenant interdite.

Notes et références

- Collectif (trad. Michel Beauvais, Marcel Guedj, Salem Issad), Histoire naturelle [« The Natural History Book »], Flammarion, , 650 p. (ISBN 978-2-0813-7859-9), Apollon page 296

- Camille Fayet, Menacé de disparaître et protégé au niveau national, le papillon survit dans la réserve naturelle, 30 septembre 2012 sur le site de La Montagne (Consulté le 5 décembre 2014)

- L'Apollon - Ministère du Développement durable/ Description et mesures relatives à sa protection (Consulté le 6 décembre 2014)

- Parnassius sur funet

- (fr) INPN

- (fr) Les Carnets du Lépidoptériste français

- Linnaeus, 1758; Syst. Nat. (Edn 10) 1 : 465

- Verity, 1911; Rhopalocera Palaearctica: 312, pl. 62, f. 7

- Verity, 1911 Rhopalocera Palaearctica: 312, pl. 62, f. 10

- Stauder, 1924; Dt. ent. Z. 1924: 17

- Eisner, 1964; Zool. Meded. Leiden 40 (5) : 26, pl. 1, f. 3-4

- Molecular phylogeny of Parnassiinae butterflies

- Michael Chinery (trad. Patrice Leraut), Photoguide des papillons d'Europe, Delachaux et Niestlé, coll. « Les photo-guides du naturaliste », , 676 p. (ISBN 978-2-603-01114-0)

- Edwin Möhn: Papilionidae XII: Parnassius apollo. Text. In: Erich Bauer et Thomas Frankenbach (Éd.): Schmetterlinge der Erde, Tagfalter. 23, Goecke & Evers, Keltern 2005, (ISBN 3-937783-16-4).

- Paragraphe repris de l'article de WP:de

- butterfly corner

- (fr) inra

- (fr) la conservation des Parnassius en France

- Roger Caillois, Un papillon variable, dans Opus international no 5, Paris, février 1968, p. 19–22; repris en volume.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Lépi'Net

- (de) Lepiforum

- (en) euroButterflies

Références taxonomiques

- (en) Référence Fauna Europaea : Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Parnassius apollo (taxons inclus)

- (fr) Référence CITES : taxon Parnassius apollo (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (TAXREF) (consulté le )

Bibliographie

![]() : source utilisée pour la rédaction de cet article

: source utilisée pour la rédaction de cet article

- Pierre Capdeville: Les races géographiques de Parnassius apollo L., 1978-1980, Sciences Nat, Venette.

- Tristan Lafranchis, Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles, Biotope, coll. « Parthénope », (ISBN 978-2-9510379-2-2).

- Pro Natura — Ligue Suisse pour la Protection de la Nature, Les papillons de jour et leurs biotopes : Espèces • Dangers qui les menacent • Protection. Volume 1, , 516 p. (ISBN 9783855874033).

- Michael Chinery et P.Leraut, Photo-guide des papillons d'Europe, Lausanne Paris, Delachaux et Niestle, coll. « Les photo-guides du naturaliste », , 679 p. (ISBN 978-2-6030-1114-0, OCLC 489651896).

- Tom Tolman et Richard Lewington, Papillons d'Europe et d'Afrique du Nord, Delachaux et Niestlé, (ISBN 978-2-603-02045-6).

- Bernard Turlin et Luc Manil, Étude synoptique et répartition mondiale des espèces du genre "Parnassius" Latreille 1804 ("Lepidoptera Papilionidae"), Lépidoptéristes parisiens et Luc Manil, Paris, 2005 (ISBN 295254400X) [80 pages, cartes des répartitions, 14 planches de photographies].

- Les Parnassius de France, textes de Xavier Mérit-Véronique Mérit et Henri Descimon, cartes de répartition, planches, et photos en nature de Luc Manil, Xavier Mérit et Bernard Turlin, bibliographies, Bulletin des Lépidoptéristes parisiens, Volume 15 (2006), no 33 (numéro thématique), Paris, (56 pages).

- Jean-Claude Weiss : The Parnassiinae of the World, Pt. 4, 2005.