Apollo 12

Apollo 12 ( - ) est la sixième mission spatiale avec équipage du programme Apollo, et la deuxième à se poser sur la Lune. L'équipage se compose de Pete Conrad (commandant), Richard Gordon et Alan Bean.

| Apollo 12 | ||

| Mission Apollo | ||

|---|---|---|

Insigne de la mission | ||

| Équipage | ||

| Commandant | Pete Conrad | |

| LMP | Alan Bean | |

| CMP | Richard Gordon | |

Pete Conrad, Richard Gordon et Alan Bean | ||

| Mission | ||

| Date lancement | ||

| Objectif principal | Alunissage de précision près de Surveyor 3 | |

| Vaisseau | ||

| Lançeur | Saturn V SA-507 | |

| Module de commande | CM-108 (Yankee Clipper) | |

| Module lunaire | LM-6 (Intrepid) | |

| Sur la Lune | ||

| Date atterrissage | ||

| Lieu | Oceanus Procellarum | |

| Coordonnées | 3° 00′ 45″ sud, 23° 25′ 18″ ouest | |

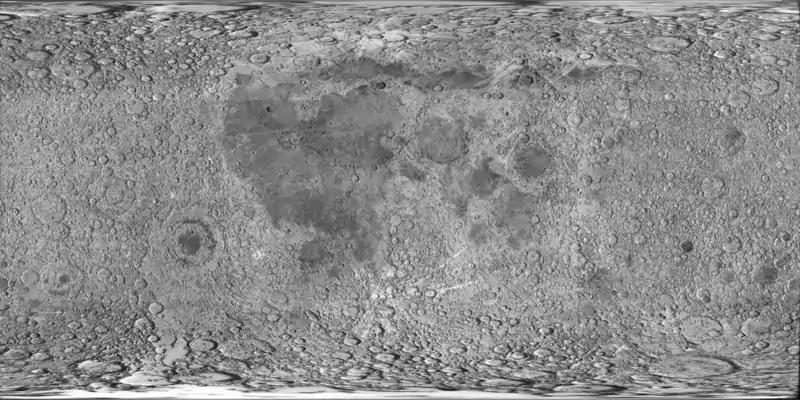

| Géolocalisation sur la carte : Lune

| ||

| Apollo 12 sur Google Moon | ||

| Durée à la surface | 1 jour 7,5 heures | |

| Durée sorties extravéhiculaires | 7,7 heures (3,9 + 3,8) | |

| Durée en orbite | 3 jours 17,0 heures | |

| Roches lunaires | 34,4 kg | |

| Atterrissage | ||

| Coordonnées | 15° 47′ 00″ sud, 165° 09′ 00″ ouest | |

| Date | ||

| Durée mission | 10 j 4 h 36 min | |

| Liens externes | ||

| Lunar Surface Journal Apollo 12 | ||

| Apollo 12 Documentation | ||

| Apollo 12 Flight Journal | ||

Peu après le décollage d'Apollo 12, la fusée Saturn V qui propulse le vaisseau spatial est frappée par la foudre, ce qui entraîne la perte temporaire de la puissance électrique et des instruments du module de commande, mais l'équipage réussit à redémarrer ce dernier et à poursuivre la mission. Le module lunaire, avec Conrad et Bean à son bord, effectue un alunissage de précision dans l'Océan des Tempêtes à seulement 180 m de la sonde spatiale Surveyor 3. Certains éléments de cet engin spatial seront rapportés sur Terre pour évaluer l'incidence de leur séjour prolongé sur le sol lunaire et dans le vide. Conrad et Bean installent une station scientifique automatisée ALSEP, mènent à bien des observations géologiques et prennent de nombreuses photographies de la surface lunaire. Ils recueillent également 34,1 kg d'échantillons de sol. Durant ce séjour lunaire de 31 heures 31 minutes, les deux astronautes réalisent deux excursions d'une durée totale de 7 heures 45 minutes, parcourant deux km à pied, et s'éloignent jusqu'à 470 m du site d’alunissage. Pour cette mission de nombreuses améliorations ont été apportées au module lunaire par rapport à la mission Apollo 11, en particulier dans la précision de l'atterrissage, et les résultats sont si positifs qu'on projette d'envoyer la mission suivante, Apollo 13, dans une zone plus accidentée.

Contexte

Le programme Apollo est lancé par le président John F. Kennedy le avec comme objectif d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Il s'agit de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine spatial, devenu un enjeu politique dans le contexte de la guerre froide. Le , l'objectif fixé à l'agence spatiale américaine, la NASA, est atteint lorsque les astronautes de la mission Apollo 11 parviennent à se poser sur la Lune. À cette date, neuf autres missions sont programmées[1]. Les quatre premières missions dites « H » emportent contrairement à Apollo 11 un ensemble complet d'instruments scientifiques et incluent deux sorties extravéhiculaires (au lieu d'une sortie unique). Les 6 missions J qui suivent se disposent d'un module lunaire plus lourd emportant un rover lunaire et permettant un séjour prolongé avec trois sorties extravéhiculaires.

Sélection du site d'atterrissage sur la Lune

En , le comité de sélection chargé de déterminer les zones d'atterrissage des missions Apollo avait listé 22 sites (dont 10 sont approuvés) en se basant sur une quinzaine de critères scientifiques portant sur la structure interne de la Lune, la structure et la composition de la surface, les processus modifiant sa structure interne et sa surface et son histoire géologique. Beaucoup de ces sites nécessitent un atterrissage de précision (moins de 1 kilomètre)[2]

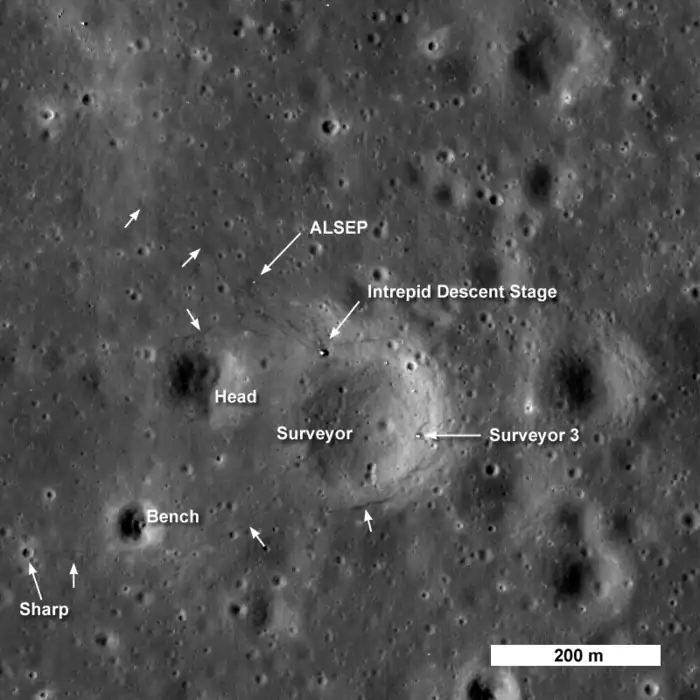

Quatre sites sont envisagés pour la mission Apollo 12 mais le directeur du programme Apollo Sam Phillips décide qu'Apollo 12 se posera dans un endroit n'y figurant pas. Le site retenu se trouve à proximité immédiate de la sonde spatiale Surveyor 3 dans l'océan des Tempêtes (Le nom officiel défini par l'UAI est Mare Cognitium, « mer de la Connaissance »). Outre cette sonde, Luna 5 et Ranger 7 s'étaient également posées sur cette mer. Surveyor 3, chargée de reconnaître le terrain pour les missions lunaires, s'était posée en . Outre la validation de la méthode d'atterrissage de précision, ce site s'impose car il est plus attrayant pour le grand public qu'un cratère que peu d'éléments visibles distinguent de n'importe quel autre. Cette décision est prise contre l'avis du comité de sélection qui juge le site retenu dénué d'intérêt scientifique[3].

Objectifs de la mission

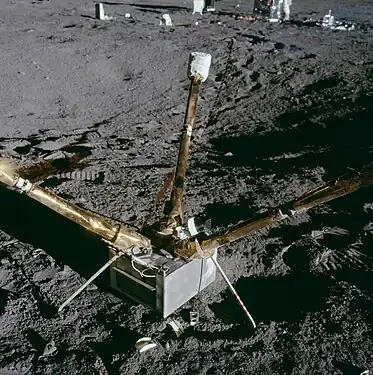

Dès le , c'est-à-dire avant même le décollage de la mission Apollo 11 (), les objectifs de la mission Apollo 12 sont figés et publiés. L'étude de l'environnement et de la surface de la Lune et le déploiement d'un ensemble d'instruments scientifiques ALSEP complet (contrairement à celui d'Apollo 11 qui avait dû être allégé) constituent les objectifs principaux. L'ALSEP se compose de 6 instruments (contre 3 pour Apollo 11) : un sismomètre passif, un magnétomètre, un spectromètre pour déterminer la composition du vent solaire, un détecteur d'ions suprathermiques, une jauge cathodique froide et un détecteur de poussières. L'équipage doit également démonter certains équipements de Surveyor 3 afin de les ramener sur Terre pour étudier l'effet, sur les matériaux et mécanismes de la sonde, du séjour prolongé dans le vide et à la surface de la Lune . Deux sorties extravéhiculaires sont programmées contre une seule pour Apollo 11. Enfin il est prévu que le trajet de retour vers la Terre inclue des manœuvres[4].

- Instruments de l'ALSEP

Magnétomètre LSM

Magnétomètre LSM Sismomètre passif PSE

Sismomètre passif PSE Spectromètre vent solaire SWS

Spectromètre vent solaire SWS Détecteur ions suprathermique SIDE et jauge cathodique froide CCIG

Détecteur ions suprathermique SIDE et jauge cathodique froide CCIG

Équipage

_and_Al_Bean_in_a_LM_simulator.jpg.webp)

Le , la NASA annonce la composition de l'équipage de la mission Apollo 12. Les trois membres sont d'anciens pilotes de la Marine de guerre américaine et avaient été retenus auparavant comme équipage de remplacement pour la mission Apollo 9[5] :

- Pete Conrad, commandant de la mission, est un vétéran : il a déjà volé à deux reprises lors des missions Gemini 5 et Gemini 11. Il participera par la suite à la mission Skylab 2. En tant que commandant, il fait partie des deux membres d'équipage qui doivent se poser sur la Lune ;

- Richard Gordon, qui a une mission à son actif (Gemini 11), est le pilote du module de commande, seul membre de l'équipage qui ne se posera pas sur la Lune ;

- Alan Bean, qui n'a jamais volé, pilotera le module lunaire. Il sera par la suite l'un des trois membres d'équipage de la mission Skylab 3.

L'équipe suppléante, chargée de remplacer un ou plusieurs membres de l'équipage titulaire en cas de défaillance (maladie...) est l’équipage du futur Apollo 15. Il est constitué de David Scott (Gemini 8, Apollo 9, Apollo 15) commandant suppléant et Alfred Worden (Apollo 15) pilote du module de commande suppléant et James Irwin (Apollo 15) : pilote du module lunaire. Au sol, une équipe, traditionnellement composée d'astronautes, assure la liaison avec l'équipage en vol tout au long de la mission. Il s'agit de Gerald Carr, Edward Gibson et Paul Weitz. Enfin la direction des opérations en vol est assurée à tour de rôle par quatre équipes associées chacune à un code couleur (or, orange, vert, marron) et dirigées par Gerald Griffin (or), Pete Frank (orange), Cliff Charlesworth (vert) et Milton Windler (marron).

Préparation de la mission

Les membres de l'équipage qui doivent atterrir sur la Lune (Conrad et Bean) reçoivent un entrainement poussé dans le domaine de la prospection géologique. Plus de 200 heures sont passées sur le terrain, notamment dans les champs volcaniques d’Hawaï. Les astronautes apprennent les principes de base de la prospection géologique et s'entraînent à identifier les roches et à réaliser une documentation photographique exploitable des sites étudiés. Les géologues qui les entraînent sont très satisfaits des résultats obtenus. Les expériences scientifiques sont acheminées au Centre spatial Kennedy, en Floride, dès . Le vaisseau spatial et le lanceur Saturn V sont assemblés dans le Vehicle Assembly Building (VAB) le 1er juillet. L'ensemble rejoint le pas de tir du complexe de lancement 39A le . Les préparatifs se déroulent sans incidents et conformément au calendrier préétabli[6].

Déroulement de la mission

Décollage

Au matin du , jour prévu du décollage, le radar météorologique montre un front froid, situé à 130 kilomètres au nord de la base de lancement et progressant vers le sud, accompagné d'averses. La météo prévoit bien de la pluie, des nuages, un plafond nuageux bas à 3 000 mètres d'altitude à l'heure du décollage mais aucun orage ni vent fort. Si ces conditions météorologiques ne sont pas idéales, elles restent acceptables et le responsable du lancement confirme l'heure du décollage. Une heure vingt minutes avant celui-ci, la pompe chargée de remplir les réservoirs d'oxygène tombe en panne mais une pompe de secours prend le relais et les préparatifs peuvent se poursuivre. La fusée Saturn V emportant le vaisseau Apollo 12 décolle du Centre spatial Kennedy. Après une seule interruption du compte à rebours à 30 secondes du lancement à cause d'un problème technique mineur, la fusée Saturn V décolle du à 11 h 22 heure locale (16h22TU). Le président Richard Nixon et 3 000 invités assistent au lancement. C'est la première fois — et la seule — qu'un président des États-Unis assiste au décollage d'une mission du programme Apollo. De très nombreux touristes ont également fait le déplacement[7].

Foudroiement du lanceur

Le lanceur Saturn V s'élève progressivement mais 36,5 secondes après le lancement, peu avant de pénétrer dans la couche nuageuse, il est frappé par la foudre. Dans le module de commande et de service Apollo, Yankee Clipper, les astronautes ne se sont pas rendu compte du phénomène mais une alarme majeure s'est déclenchée[7]. Les instruments s'éteignent et les données télémétriques que le lanceur transmet au centre de contrôle ne s'affichent plus durant quelques secondes. À bord du vaisseau, le pupitre affichant les alarmes indique que la centrale à inertie est désalignée et que les piles à combustible, qui produisent le courant électrique, ne fonctionnent plus. La foudre frappe une deuxième fois la fusée 52 secondes après le lancement. Lorsque le système se rétablit, les données sont altérées et renvoient des informations probablement incomplètes et inexactes. John Aaron, responsable au contrôle au sol des systèmes électriques, tente de comprendre l'origine de cette anomalie particulièrement grave. Se souvenant d'un incident similaire survenu un an auparavant durant des tests, il comprend que le problème d'affichage est dû à un dysfonctionnement du SCE (Signal Conditioning Equipment), chargé de convertir les données brutes en données utilisables par les indicateurs du vaisseau et au sol[8]. Cet équipement a cessé de fonctionner en raison de la surtension provoquée par la foudre[9]. Il suggère au responsable du contrôle au sol de basculer le SCE sur alimentation auxiliaire afin de relancer ce système. Ces manipulations paraissent obscures au directeur de vol et aux capcoms chargés de relayer l'information à l'équipage. Mais le pilote du module lunaire, Al Bean, actionne l'interrupteur du SCE sur son panneau de commandes, ce qui supprime le dysfonctionnement comme l'avait prévu Aaron. Les seules conséquences de l'incident sont la perte de neuf capteurs installés à l'extérieur du module de commande qui ne jouent aucun rôle crucial et le désalignement de la centrale à inertie. Ce retour à la normale se produit alors que le deuxième étage prend le relais du premier étage qui est largué. Les deuxième et troisième étages fonctionnent de manière optimale et le vaisseau se place sur une orbite d'attente autour de la Terre à basse altitude. L'injection sur la trajectoire qui doit conduire l'équipage sur le sol lunaire doit impérativement être effectuée avant que le vaisseau ait bouclé trois orbites autour de la Terre. L'équipage est sous pression car, pour que cette manœuvre puisse être effectuée, la centrale à inertie doit être réalignée et tous les systèmes jouant un rôle critique dans la suite de la mission doivent être vérifiés au cas où le foudroiement aurait eu des conséquences non détectées. Toutes ces opérations sont menées à bien sans problème et Houston donne son feu vert pour la manœuvre d'injection sur une trajectoire lunaire (Trans Lunar Injection, TLI). Celle-ci est déclenchée alors que le vaisseau a bouclé un tour et demi autour de la Terre. Le troisième étage (S-IVB) est mis à feu et le vaisseau quitte l'orbite terrestre pour prendre la direction de la Lune[7].

Transit entre la Terre et la Lune

Trois heures et demi après le décollage, l'équipage effectue la manœuvre destinée à amarrer le module lunaire Apollo Intrepid au module de commande et de service Apollo Yankee Clipper dans lequel se trouvent les astronautes. L'étage S-IVB est d'abord largué, puis le module de commande se retourne et s'amarre au module lunaire solidaire de l'étage S-IV. Enfin, ce dernier est largué. Durant le transit entre la Terre et la Lune, qui dure trois jours et demi, le vaisseau effectue une seule correction de trajectoire en utilisant sa propulsion durant 9,2 secondes. 83 heures et demi après le décollage, Conrad déclenche la manœuvre qui réduit la vitesse du vaisseau afin de l'insérer en orbite elliptique autour de la Lune, la propulsion fonctionnera durant 6 minutes pour accomplir cette modification[7].

Atterrissage sur la Lune

Cinq heures après l'insertion en orbite, le moteur-fusée du module de commande et de service Apollo est de nouveau utilisé pour circulariser l'orbite à 111 kilomètres d'altitude. Au cours des orbites suivantes, des photographies du futur site d'atterrissage d'Apollo 13 (Fra Mauro) sont prises. Alors que l'équipage entame son quatrième jour à bord du vaisseau, Bean et Conrad pénètrent dans le module lunaire Intrepid et le préparent pour la descente vers le sol lunaire en vérifiant son fonctionnement et en initialisant le système de guidage. Gordon, qui doit rester à bord du module de commande, modifie l'orientation du vaisseau puis les verrous du système d'amarrage solidarisant les deux modules sont libérés et les petits propulseurs de Yankee Clipper sont mis à contribution pour l'écarter d'Intreprid. Alors que les deux vaisseaux sont en train de boucler leur treizième orbite et survolent la face cachée de la Lune, le système de guidage d'Intrepid allume le moteur du module lunaire durant 29 secondes de manière à modifier le périgée de l'orbite à 15 kilomètres au-dessus du sol lunaire. Lorsque le module lunaire survole le nord de Mare Nectaris, Conrad réoriente le LM pour en aligner le moteur sur la direction du déplacement, puis allume ce dernier pour amorcer la phase de freinage qui doit amener Intrepid sur le sol lunaire. Sept minutes plus tard, alors que le module lunaire est pratiquement arrivé à destination, le système de guidage redresse celui-ci, ce qui permet aux astronautes d'observer pour la première fois la surface de la Lune. L'équipage a prévu d'identifier le site d'atterrissage en repérant une forme dessinée par plusieurs cratères et baptisée Snowman (bonhomme de neige). Dès le premier coup d'œil jeté à la surface, Conrad repère la formation visée[7].

Le système de pilotage automatique particulièrement performant amène le module lunaire Apollo à moins de 40 mètres de Surveyor 3. Toutefois, Conrad, estimant qu'à cette distance la poussière soulevée pourrait être éjectée sur la sonde spatiale, reprend brièvement les commandes et va poser le vaisseau spatial plus loin. Alors que le module lunaire n'est plus qu'à 30 mètres du sol, les moteurs-fusées soulèvent un épais nuage de poussière qui à partir de 15 mètres d'altitude masque complètement le sol. C'est donc à l'aveugle que Conrad pose le module lunaire à 6 h 54 min (TU) le . Conrad sait qu'il ne s'est pas posé très loin de Surveyor 3 mais il ne voit pas la sonde spatiale depuis le hublot. Gordon, qui survole peu après le site à bord du module de commande, repère les deux engins et, grâce à son sextant, détermine que le module lunaire s'est posé à un tiers de diamètre du cratère dans lequel Surveyor 3 est situé. Après la mission on mesurera que le module est situé sur le bord nord-ouest du cratère à 163 mètres de la sonde spatiale Surveyor 3. Le site d'atterrissage est baptisé Statio Cognitum[Note 1]. Alors que Neil Armstrong à bord du module lunaire de la mission Apollo 11 avait fait un atterrissage à plus de 7 kilomètres de l'endroit visé en prenant en charge le pilotage sur toute la phase finale, le module lunaire d'Apollo 12 réussit un atterrissage parfait pratiquement sans intervention du pilote[7].

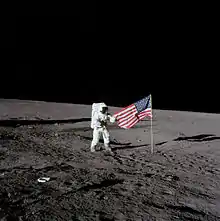

Premiers pas sur le sol lunaire

Après avoir vérifié le fonctionnement des différents systèmes du module lunaire, Bean et Conrad décrivent la surface lunaire qu'ils peuvent apercevoir à travers les hublots. Le terrain ondulé est criblé de cratères dont la taille s'échelonne entre un et cent mètres de diamètre. Les cratères les plus importants sont bordés de rochers de grande taille. Par ailleurs, de nombreux rochers, atteignant 6 mètres et aux facettes saillantes et non arrondies, parsèment le site. Juste devant le LM, Bean distingue dans le sol lunaire des craquelures parallèles d'environ 3 centimètres de profondeur. L'équipage ne parvient pas à distinguer de couleur : tout paraît uniformément blanc et brillant. Cinq heures et demi après l'atterrissage, Conrad ouvre l'écoutille, se faufile à l'extérieur et descend l'échelle fixée au flanc du module lunaire. Alors qu'il s'apprête à poser le pied sur le sol, il se fend d'une remarque humoristique : « Mon vieux c'était peut-être un petit pas pour Neil mais, pour moi, c'en est un grand ! », faisant allusion à la phrase célèbre prononcée par Neil Armstrong dans les mêmes circonstances (« C'est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité ») et à sa taille modeste (Conrad, avec son mètre 68 était un des plus petits astronautes de l'époque alors que Neil Armstrong mesurait 1,83 mètre)[7].

Première sortie extravéhiculaire

Une fois au sol, Conrad fait un tour d'horizon et aperçoit immédiatement Surveyor 3 toute proche. Il constate que le site est recouvert d'une couche de fine poussière beaucoup plus épaisse que prévu. Il ramasse immédiatement des échantillons de roche au cas où un décollage en catastrophe devrait être effectué. Cette tâche accomplie, il est rejoint par Bean qui apporte une caméra de télévision en couleurs et l'installe sur un pied pour qu'elle filme leur sortie extravéhiculaire. Quelques minutes plus tard, le centre de contrôle à Houston leur signale que la caméra ne renvoie aucune image. Après plusieurs essais, les astronautes renoncent à la faire fonctionner. C'est une déception mais la caméra ne jouait pas un rôle majeur dans la mission. Un diagnostic effectué après la mission permettra de découvrir que le tube de la caméra avait été endommagé par une exposition à une source lumineuse trop vive. Bean a dû, sans s'en rendre compte, pointer l'objectif vers le Soleil ou vers sa lumière réfléchie par le module lunaire. Conrad et Bean s'attellent à leurs autres tâches et s'amusent manifestement beaucoup : Conrad glousse et fredonne pendant qu'il examine le module lunaire, recueille et photographie des échantillons de roche et décrit le paysage environnant[7].

Le premier objectif de cette sortie extravéhiculaire est de déployer l'ensemble instrumental ALSEP. Conrad et Bean décident d'installer les instruments scientifiques à 130 mètres du LM et s'y emploient sans rencontrer de difficultés. En revenant vers Intrepid, ils recueillent et documentent de nouveaux échantillons de roches lunaires et Bean collecte un échantillon de sol lunaire dans un tube creux. Quatre heures après le début de la sortie, les deux astronautes réintègrent le module lunaire après avoir tenté de dépoussiérer leur combinaison spatiale. Après une rapide évaluation avec le centre de contrôle des tâches effectuées ainsi qu'une discussion sur le déroulement de la journée suivante, Conrad et Bean déploient leurs hamacs et entament une période de sommeil. Pendant leur repos, les géologues étudient plusieurs scénarios d'exploration pour la journée du lendemain puis mettent au point le scénario de la deuxième sortie extravéhiculaire[7].

Deuxième sortie extravéhiculaire

Au réveil, Conrad et Bean, à qui on a communiqué les plans établis par les géologues, en discutent avec le centre de contrôle à la lumière de leur sortie de la veille. Ils enfilent et vérifient leur combinaison spatiale puis font le vide dans le module lunaire, ouvrent l'écoutille et descendent sur le sol pour entamer leur deuxième sortie extravéhiculaire. Au cours des quatre heures de cette excursion sur le sol lunaire, ils parcourent plus d'un kilomètre en suivant un tracé reporté sur une photographie à grande échelle tout en échangeant constamment entre eux et avec le centre de contrôle. À Houston, les géologues suivent leur parcours. Les commentaires des astronautes servent à documenter les échantillons collectés. Dans cette région de la Lune pratiquement dépourvue de formation géologique distinctive, la sélection des roches est un exercice difficile. Il n'est pas facile de distinguer les couleurs et les textures et les astronautes tendent à utiliser des termes non scientifiques pour décrire ce qu'ils voient, sans doute pour éviter d'employer des termes géologiques à mauvais escient. Arrivé au niveau d'un cratère baptisé Head, Conrad, à la demande du centre de contrôle à Houston, déloge une roche de taille moyenne et la pousse dans la pente du cratère. Cette opération permet de vérifier que le sismomètre (un des instruments de l'ALSEP), installé à 70 mètres de là, détecte ce déplacement. Près des cratères Bench et Sharp, plusieurs roches sont collectées parce qu'il pourrait s'agir de fragments de socle rocheux éjectés par l'impact à l'origine de ces cratères[7].

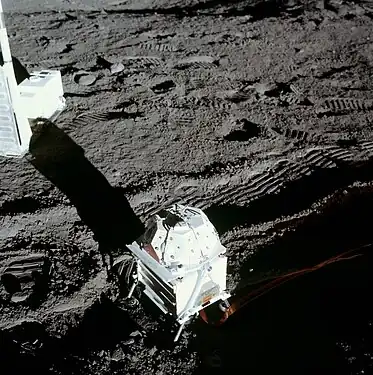

Deux heures après le début de la sortie, les astronautes se trouvent au bord du cratère dans lequel repose Surveyor 3. La pente est beaucoup moins raide qu'ils ne l'avaient estimé la veille car les ombres plus longues tendaient alors à accentuer les reliefs. Ils descendent au fond du cratère puis, après s'être approchés de la sonde, prennent des photographies des traces laissées par le souffle des moteurs-fusées et des tranchées creusées par la petite pelleteuse de Surveyor 3. Ces images seront plus tard comparées à celles prises par Surveyor 3 durant sa phase d'activité. Surveyor 3 est le premier et restera le seul objet d'origine humaine examiné par un équipage durant les missions Apollo, et son étude constitue le point d'orgue de la mission de Bean et Conrad. Les deux astronautes constatent d'emblée que la sonde spatiale, blanche à l'origine, est désormais de couleur marron. Toutefois, ayant passé la main sur sa surface, ils constatent qu'il s'agit simplement d'un dépôt de poussière lunaire. Ils démontent la caméra de télévision de Surveyor 3, découpent quelques segments de câble électrique et de la structure tubulaire ainsi que la petite pelle. Ces pièces seront ramenées sur Terre pour analyse au Jet Propulsion Laboratory. Ils se déplacent ensuite vers un autre petit cratère et prélèvent quelques échantillons de roche supplémentaires avant de revenir vers le module lunaire. Les deux hommes réintègrent l'habitacle après la sortie qui a duré 3 heures 59[7].

Bean et Conrad ne se sentent pas fatigués. Il reste 40 % d'oxygène dans leur réservoir individuel et ils ont dépensé 10 % d'énergie de moins que prévu. Bean suggère qu'il aurait aimé pouvoir boire un peu d'eau durant la sortie. Les deux hommes sont couverts de poussière et Conrad annonce en plaisantant au centre de contrôle de Houston qu'ils ressemblent à deux mineurs de retour de la mine de charbon mais qu'ils sont heureux. Il reste environ 6 heures avant le décollage. L'habitacle est dépressurisé une dernière fois pour évacuer sur le sol lunaire les équipements désormais inutiles afin d'alléger au maximum l'étage de remontée. Les astronautes rangent soigneusement les 34 kg de roches lunaires collectés ainsi que la caméra de télévision défectueuse[7].

Retour en orbite lunaire

Le module lunaire Apollo Intrepid décolle sans encombre, abandonnant au sol l'étage de descente. Sur celui-ci, une plaque fixée au train d'atterrissage et représentant la Terre, porte (en acier poli inoxydable sur acier brossé) les inscriptions : APOLLO 12, 1969, ainsi que les noms et signatures des astronautes. Une heure et demie plus tard le module lunaire est en vue du module de commande et de service Apollo avec lequel il a rendez-vous. Lorsque le LM se retrouve en apesanteur à l'issue de la phase propulsée, la poussière lunaire dont les deux hommes n'ont pu se débarrasser se met à flotter dans la cabine. Après l'amarrage des deux vaisseaux, les deux hommes tentent, sans grand succès, d'enlever la poussière qui souille leurs vêtements et les affaires à ramener dans le module de commande pour éviter de contaminer ce dernier. Malgré tous leurs efforts, une quantité notable de poussière lunaire pénètre dans le module de commande et les filtres du système de purification d'air n'en viendront pas à bout[7].

Les écoutilles entre le module lunaire Apollo Intrepid et le module de commande et de service Apollo sont refermées et le module lunaire largué. Pour recueillir des informations sur la structure interne de la Lune grâce au sismomètre, le centre de contrôle télécommande les propulseurs du module lunaire, désormais vide, pour le faire décrocher de son orbite et s'écraser sur le sol lunaire. Intrepid s'écrase sur la Lune à la vitesse de 1,67 km/s à environ 76 kilomètres à l'est-sud-est du sismomètre installé par l'équipage d'Apollo 12 (le à 3° 56′ N, 21° 12′ O). À la grande surprise des géologues, qui n'avaient jamais observé un tel phénomène sur Terre, le sismomètre enregistre durant près d'une heure les ondes sismiques produites par l'impact. Yankee Clipper boucle encore onze orbites autour de la Lune, durant lesquelles sont prises des photographies des futurs sites d'atterrissage d'Apollo 14 et 15, avant d'allumer la propulsion pour quitter l'orbite lunaire et entamer le voyage de retour vers la Terre qui doit durer trois jours[7].

Retour sur Terre

Le Yankee Clipper amerrit dans l'océan Pacifique le , à 20 h 58 min UTC à environ 800 km des Samoa américaines, 600 kilomètres à l'est de l'île Pago Pago et à 3,5 kilomètres du porte-avions USS Hornet chargé de récupérer à la fois l'équipage et la capsule. L'amerrissage est particulièrement brutal et, sous le choc, une caméra de 16 millimètres est délogée de son support et frappe violemment Bean, lui ouvrant le front sur 2,5 cm. La blessure, bénigne, lui valut tout de même six points de suture. L'équipage, puis le module, sont récupérés par les marins de USS Hornet à l'aide d'hélicoptères[7].

Conclusion

Dès le retour sur Terre de l'équipage, il est évident que la mission est une réussite complète. Les modifications apportées à la procédure de descente du LM vers la surface de la Lune ont parfaitement fonctionné puisque le module lunaire s'est posé exactement à l'endroit souhaité, c'est-à-dire à proximité immédiate de Surveyor 3. L'équipage n'a rencontré aucune difficulté durant les sorties extravéhiculaires sur le sol lunaire. Toutefois, Bean et Conrad ont tous deux peiné à appliquer les connaissances acquises à l'entrainement dans le domaine de la prospection géologique car ils ont éprouvé des difficultés pour identifier la nature des roches observées. Ils ont néanmoins réussi à ramener 34 kilogrammes d'échantillons de roche lunaire, la plupart du temps avec une description du contexte. Les expériences scientifiques installées sur le sol lunaire sont toutes opérationnelles et transmettent des données exploitables sur Terre. Apollo 12 a démontré qu'on peut s'attendre à tirer d'importants bénéfices scientifiques des prochaines missions.

Le Yankee Clipper est aujourd'hui exposé au Virginia Air and Space Center de Hampton. L'USS Hornet est depuis transformé en musée, accessible au public, à Alameda. La caméra de Surveyor 3, récupérée par Apollo 12, réside désormais au National Air and Space Museum[10].

Chronologie de la mission

| Temps écoulé | Date/heure (UTC) | Événement | Remarques |

|---|---|---|---|

| 0 h 0 | 14/11 à 16 h 22 | Décollage du Centre spatial Kennedy | |

| 0 h 0 min 36 s | Le lanceur est frappé par un premier éclair | ||

| 0 h 0 min 52 s | Le lanceur est frappé par un deuxième éclair | ||

| 0 h 11 min 34 s | Injection sur une orbite de parking autour de la Terre | apogée : 189,8 km - périgée : 185 km - inclinaison orbitale 32,54° | |

| 2 h 47 | Injection en orbite de transit vers la Lune | Rallumage du 3e étage de Saturn V durant six minutes - Delta-V : 3,2 km/s | |

| 3 h 18 | Début du largage du troisième étage | Manœuvre de retournement et amarrage au module lunaire | |

| 30 h 53 | 23 h 15 | Correction de trajectoire | Delta-V : 19 m/s |

| 83 h 25 | 3 h 47 | Insertion en orbite lunaire | Propulseur principal utilisé durant six minutes Delta-V : 107 m/s - Orbite 315 x 114 km |

| 87 h 49 | Abaissement de l'orbite lunaire | Delta-V : 32 m/s - Orbite 120 x 101 km | |

| 107 h 54 | Séparation du LEM et du CSM | ||

| 109 h 23 | Le module lunaire abaisse son orbite | Delta-V : 22 m/s - Orbite 113 x 16 km | |

| 110 h 20 | Début de descente propulsée vers le sol lunaire | ||

| 110 h 10 | 6 h 54 | Atterrissage du LEM sur la Lune | |

| 115 h 32 | 11 h 32 | Première sortie extravéhiculaire | Durée 3h56 |

| 131 h 33 | 3 h 54 min | Deuxième sortie extravéhiculaire | Durée 3h49 |

| 142 h 4 | Décollage du LEM de la Lune | Phase propulsée 7 minutes. Delta-V : 1,846 km/s - Orbite : 96 x 17 km | |

| 145 h 36 | Amarrage du LEM et du CSM | ||

| 147 h 59 | Largage du LEM | ||

| 172 h 27 | 20 h 49 min | Insertion sur une orbite de retour vers la Terre | Delta-V : 921 m/s |

| 244 h 7 | Largage du module de service | ||

| 244 h 36 | 20h58 | Amerrissage de la capsule Apollo |

Données détaillées

- Mission Apollo 12 (AS-507)

- Module de commande/service (C/SM, 28 838 kg)

- Module de commande : CM-108 « Yankee Clipper »[Note 2]

- Module de service : SM-108

- Module lunaire : LM-6 « Intrepid » (15 235 kg)

- Module de commande/service (C/SM, 28 838 kg)

Insigne de la mission

L'insigne de la mission Apollo 12 évoque l'origine des membres d'équipage : l'US Navy. On y voit un bateau à voile se posant sur la Lune, formant une traînée de feu et portant le drapeau des États-Unis en guise de pavillon. Le nom de la mission, « APOLLO XII » et celui des membres sont inscrits en bleu sur une large bordure dorée, avec un liseré bleu. Le bleu et l'or sont les couleurs traditionnelles de l'US Navy. On peut distinguer quatre étoiles dans l'arrière-plan, une pour chaque astronaute, et une en l'honneur de Clifton Williams, qui décéda le après une défaillance de son T-38. Il faisait partie de l'équipage suppléant d'Apollo 9 et aurait probablement été aux commandes du module lunaire pour Apollo 12.

Anecdotes

- Alan Bean avait acquis dans le commerce un retardateur pour l'appareil photographique utilisé durant la sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire afin de pouvoir se prendre en photo avec Conrad devant la sonde spatiale Surveyor 3. Ce retardateur avait été embarqué de manière clandestine dans le vaisseau : Bean craignait que la photographie réalisée soit détruite à la suite du débriefing par les analystes à cause de la méthode mise en œuvre. Mais, une fois sur la Lune, Bean oublia qu'il avait rangé le retardateur dans un sac destiné à recevoir les échantillons de roches lunaires. Lorsqu'il voulut l'utiliser durant la sortie extravéhiculaire, il ne le trouva pas. Il découvrit le retardateur enfoui sous les échantillons de roches à la fin de la sortie en vidant celui-ci dans le conteneur destiné au stockage des roches lunaires[12].

- L'équipage suppléant d'Apollo 12 avait inséré, dans les check-lists des astronautes attachées aux poignets de leur combinaison durant les sorties extravéhiculaires, des photos extraites du magazine Playboy, ce qui en fit les premières images érotiques sur la Lune[13] Les checklists contenaient également, à la fin, des termes de topographie complexes, afin de réaliser un rapport aussi ampoulé que possible et de jeter la confusion dans les équipes au sol chargées d'assister l'équipage durant sa sortie extravéhiculaire. Des petits dessins, mettant en scène les astronautes et leur vaisseau (celui-ci porte le sigle « USA », avec un « S » retourné, par analogie avec la lettre cyrillique « Я ») ont également été introduits[13].

Les tribulations du troisième étage du lanceur Saturn V

Après avoir injecté le vaisseau spatial Apollo 12 sur sa trajectoire vers la Lune, il est prévu que l'étage S-IVB utilise le carburant restant pour modifier sa trajectoire et se placer sur une orbite héliocentrique afin de ne pas interférer avec la mission. Mais il ne reste plus suffisamment d'ergols dans les réservoirs pour effectuer une manœuvre qui l'écarte définitivement du système Terre-Lune. Après avoir bouclé une orbite autour de la Terre, il passe près de la Lune le , puis se retrouve sur une orbite héliocentrique en 1971. Mais celle-ci n'est pas stable et il se retrouve brièvement sur une orbite terrestre haute trente et un ans plus tard en 2002 : il est découvert par l'astronome amateur Bill Yeung qui, croyant avoir identifié un nouvel astéroïde, lui donne la dénomination temporaire J002E3. On découvre par la suite qu'il s'agit de l'étage S-IVB. Celui-ci quitte peu après l'orbite terrestre pour une orbite héliocentrique, mais il devrait à nouveau être capturé par la Terre vers 2040.

Notes et références

Notes

- Pete Conrad avait proposé de le baptiser « Pete's Parking Lot (place de parking de Pete) ».

- Yankee Clipper et Intrepid sont deux bateaux de l'US Navy.

Références

- W. David Compton, op. cit., FIRST PHASE OF LUNAR EXPLORATION COMPLETED:Personnel and Program Changes

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne), chap. 10-3 (« Lunar expeditions begins : Selecting Sites for Exploration »)

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne), chap. 10-5 (« Lunar expeditions begins : Target : Surveyor III »)

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne), chap. 10-6 (« Lunar expeditions begins : Firming Up Plans for Apollo 12 »)

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne), chap. 10-4 (« Lunar expeditions begins : Preparations for the Second Mission : »)

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne), chap. 10-8 (« Lunar expeditions begins : Preparations for the Next Mission »)

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne), chap. 11-2 (« First phase of lunar exploration completed : Intrepid Seeks Out Surveyor III »)

- (en) ApolloSaturn.com.

- (en) NASA : Flight control in the Apollo program.

- Air and Space Museum

- Apollo The definitive Sourcebook, p. 327-360 op. cit.

- (en) « Surveyor Crater and Surveyor III », sur Apollo 12 Lunar Surface Journal, NASA (consulté le )

- (en) NASA : Lunar Surface Journal.

Voir aussi

Bibliographie

- Documents de la NASA

- (en) NASA, Apollo 12 press kit, (lire en ligne)Dossier de présentation à la presse de la mission Apollo 12 .

- (en) NASA - Centre spatial Johnson, Apollo 12 mission report, (lire en ligne) Rapport officiel de la mission Apollo 12.

- (en) NASA - Centre spatial Johnson, Apollo 12 Preliminary Science Report, (lire en ligne)Rapport scientifique préliminaire de la mission Apollo 17 (document NASA n° SP-330).

- Ouvrages de la NASA

- (en) Eric M. Jones et Ken Glover, « Apollo 12 surface journal », sur Apollo Surface Journal, NASAPortail regroupant l'ensemble des documents officiels disponibles sur le déroulement de la mission Apollo 12 à la surface de la Lune ainsi que la transcription des échanges radios.

- (en) David Woods et Lennox J. Waugh, « The Apollo 12 Flight Journal », sur Apollo Flight Journal, NASA, Déroulement de la mission Apollo 12 durant les phases de vol : transcription des échanges radios associée à des explications de spécialistes.

- (en) W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, (lire en ligne)

Histoire du projet scientifique associé au programme Apollo (document NASA n° Special Publication-4214).

Histoire du projet scientifique associé au programme Apollo (document NASA n° Special Publication-4214).

- Autres ouvrages

- (en) W David Woods, How Apollo flew to the Moon, New York Chichester, U.K, Springer Verlag Published in association with Praxis Pub, , 412 p. (ISBN 978-0-387-71675-6, OCLC 154711858, BNF 41068536, LCCN 2007932412)

Déroulement détaillé d'une mission lunaire Apollo.

Déroulement détaillé d'une mission lunaire Apollo. - (en) David M Harland, Exploring the moon The Apollo Expeditions, Chichester, Springer Praxis, coll. « space exploration », , 2e éd., 403 p. (ISBN 978-0-387-74638-8 et 978-0-387-74641-8, OCLC 233971448, BNF 41150292, LCCN 2007939116, présentation en ligne)Déroulement détaillé des séjours lunaires des missions Apollo avec nombreuses illustrations, contexte géologique détaillé et quelques développements sur les missions robotiques de cette période.

- (en) David M Harland et Richard W. Orloff, Apollo : The Definitive Sourcebook, Springer Praxis, , 633 p. (ISBN 978-0-387-30043-6, LCCN 2005936334)Ouvrage de référence des principaux faits et dates des missions Apollo.

- (en) Richard W. Orloff (NASA), Apollo by the numbers : A Statistical Reference, Washington, National Aeronautics and Space Administration, 2000-2004 (ISBN 978-0-16-050631-4, OCLC 44775012, LCCN 00061677, lire en ligne).Un grand nombre de statistiques sur le programme Apollo, mesures anglo-saxonnes (NASA SP-2000-4029)

Articles connexes

Liens externes

- (en) Panoramas de la surface lunaire, à partir des photos d'Apollo (QTVR)

- (en) Carte des activités lunaires d'Apollo 12

- (en) Encyclopedia Astronautica : « Apollo 12 »

- (en) NASA NSSDC Master Catalog